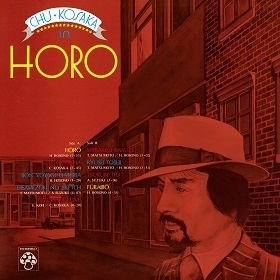

J-R&Bの金字塔、名盤『ほうろう』がアナログ盤復刻 小坂忠が語る過去、現在、そして未来

昨年11月26日、小坂忠は東京国際フォーラムのステージの上に、多くの盟友、そして小坂をリスペクトするミュージシャンと共に立っていた――『SONGS&FRIENDS』は、音楽プロデューサー武部聡志がプロデュースする、“100年後も聴き続けてほしいアルバム”を再現するライヴで、その第2弾として、1975年に発売された小坂忠の名盤『ほうろう』が選ばれた。日本ポップス界のレジェンド、ティン・パン・アレーから、当時のレコーディングメンバーも参加。ジャパニーズ・ソウル・キングの異名を持つ小坂の音楽をルーツに持つ、様々な世代のアーティストがパフォーマンスを披露し、改めて『ほうろう』という作品の素晴らしさを伝えてくれた。

「『ほうろう』は長い音楽人生の中で特別な存在。ボーカルスタイルの土台ができた大事なアルバム」

その名盤『ほうろう』が、アナログ盤で復刻し、2月20日に発売された。小坂にインタビューし、改めて『ほうろう』というアルバムはどういう存在だったのか、そして今の音楽活動について聞かせてもらった。

「東京国際フォーラムでの『ほうろう』再現ライヴをやるにあたって、この作品のことを振り返って、色々考えましたが、やっぱり僕の長い音楽人生の中で、『ほうろう』というアルバムが持っている意味は、特別なものがあります。これは色々なところで話をしていますが、バンドから、ソロで歌うようになって、自分のボーカルスタイル見つけるような旅をしていた感じだったのですが、ようやく『ほうろう』で自分のボーカルスタイルの土台ができたかなって。今の歌にもつながっているという意味で、すごく大事なアルバムです」。

小坂は1948年生まれで、66年にGSグループ「ザ・フローラル」としてデビュー。その後、新グループ・エイプリル・フールを結成。この時のメンバーに細野晴臣や松本隆がいる。エイプリル・フールは、ディスコなどで精力的にライヴを行っていたが、1969年に解散。その後、小坂はロックミュージカル『ヘアー』に出演し、71年にアルバム『ありがとう』で、ソロデビューを果たす。この作品はミッキー・カーチスがプロデュースし、このアルバムのライブ活動のために林立夫や松任谷正隆などを中心にフォー・ジョー・ハーフを結成。73年にR&Bやゴスペルの要素も加えたアルバム『はずかしそうに』を発表し、75年に『ほうろう』をリリース。細野晴臣プロデュースで、鈴木茂、林立夫、松任谷正隆というティン・パン・アレーのメンバーが全面的にバックアップし、矢野顕子や吉田美奈子、山下達郎、大貫妙子ら豪華メンバーが参加。ソウルやファンクを色濃く感じさせてくれる傑作が完成した。

「当時は、今まで誰もやっていなかった音楽を、日本語で歌うということが大きなテーマだった」

「あの頃のバンドって、普段の仕事で歌うのはコピーばかりでした。エイプリル・フールの時代も、色々なコピーをやってたし、でもコピーをやるというのは、そこから吸収するものもたくさんあるから、大事な面もあるんだけど、ふと自分のボーカルスタイルということを考えたときに、どうしたらいいかわからなかったんですよ。自分で歌っていても何かしっくりこなかった。だから『ありがとう』のようなフォーキーな感じのものは、実はしっくりこないんです。もちろん、曲のリズムやキーの高さの問題もあると思いますが、僕は子供の頃聴いたレイ・チャールズの音楽に衝撃を受けたので、やっぱりR&Bが好きだったんでしょうね。当時、今まで誰もやっていなかった音楽を、日本語で歌うということが大きなテーマでした。でも日本語の歌ってリズミカルにならないし、シンコペーションとかは難しいし。そういうのが歌いこなせないという部分もあったと思います。だからはっぴぃえんどの音楽はすごく刺激になりました」。

『ほうろう』は細野晴臣がプロデュース。「僕の歌のこと、性格、やりたいことも一番理解してくれていた」

『ほうろう』は、盟友・細野晴臣がプロデュース。オリジナルあり、カバーありのこのアルバムを作るとき、二人の間では何かテーマや特別なキーワードを共有していたのだろうか。

「旅をテーマにした映画のような感じが出せればいいな、ということは話していたと思います。『ありがとう』のレコーディングの時も、細野くんが関わってくれていたし、僕にとって彼の存在はすごく大きい。エイプリル・フール時代から一緒にやっていたので、僕の歌のことも一番わかってくれている存在でした。普段から一緒にいる時間も長かったので、僕の性格とかやりたいことも、彼が一番理解してくれていたと思います。だから特に「こういう風に」っていう言葉で表現するよりも、自然とああいうアルバムができあがったというのが、正直なところです。僕はシンガー・ソングライターではあるけれど、『ほうろう』を作る頃は、特にそういう気持ちが強かったわけでもなく、どちらかというとシンガーという意識が強かったです。誰かの曲を、僕が歌うことによってオリジナルとどう変わってくるか、そういうチャレンジをしてみたかったんです」。

『ほうろう』を多くのファンに愛され、ミュージシャンに影響を与え、時を超えて聴き継がれているが、当時は大きなヒットにはならなかった。

「どちらかというと玄人受けというか、そういう面が強かったと思います。周りはすごく盛り上がっていましたが、それが広がっていかないところがあって。ミリオンヒットみたいになるには、何か別の要素が必要なんだと思います」。

「自分のライフスタイルと、自分が作り出すものが乖離しない、そういう作品を作っていきたいという思いを持ち続けている」

『ほうろう』という作品が持つ熱量や、あの“質感”は、時代の流れや、小坂が薫陶(くんとう)を受けたというある人物の影響もある。

「1960年代の後半は、エネルギーが沸々としている時代でした。それに加えて、自分の中ですごく影響を受けた存在が、陶芸家の河井寛次郎でした。京都にある彼の工房に行ったときに、その工房は住居と一緒になっていて、すごい陶芸家なのに陶芸だけではなくて、家の椅子も自分で作っていました。棚の上に飾られる作品を作るという意識よりも、むしろ生活の中に生きる作品を作るという陶芸家で、僕はその考え方にすごく影響を受けました。自分のライフスタイルと、自分が作り出すものが乖離しない、そういう作品を作っていきたいという思いは、今も変わりません。それと、僕は“興味”に突き動かされることが多くて。知らない世界を感覚で知るだけではなく、自分がそこに飛び込んで行かなければ味わえないと思うし、傍観者じゃ嫌なんですよ」。

『ほうろう』の中で、特に思い入れが強い曲とは?

ティン・パン・アレーが創り出した、それまで日本の音楽シーンにはなかった、新しい風を感じさせてくれる音楽が『ほうろう』には詰め込まれている。それぞれの演奏は際立っているが、全員が“歌のアルバムを作るんだという方向に真っすぐ向かっているのが、伝わってくる。

「あの時代のティン・パン・アレーのスタジオワークがそういう感じでした。曲を理解するために全員がきちんと歌詞を読んで、取り組んでいたし、彼らが一番あぶらが乗っている時のレコーディングだったと思う。一番思い入れの強い曲は、選ぶのは難しいけど「流星都市」かな。あの曲は元々エイプリル・フール時代の「タンジール」という曲がベースになっています。例えば「ほうろう」「ゆうがたラブ」とか、シャウト系の曲は歌いやすいんだけど、「流星都市」はどうやって歌ったらいいのか悩みました。エイプリル・フールの時のイメージが強かったので、最初は力を入れて歌っていて。だからなかなかうまく歌えなくて苦労していたら、ドラムの林(立夫)から「もっとソフトに歌ってみたら?」って言われて。それでハッと思って、ソフトに歌うことを心がけて、うまくいきました。僕はあまり人のアドバイスとか聞かないんだけど(笑)、でもそれだけはよかったなって今でも思っています」。

2010年『ほうろう』のボーカル部分だけを録り直すも、レコーディングメンバーには事後承諾。「あの最高のプレイは変えたくなかった」

2010年、『ほうろう』の当時のマルチテープが発見され、それを聴いていたら「歌いたくなっちゃって」、ボーカルだけ録り直し、『HORO2010』としてリリースした。

「メンバーには事後承諾で(笑)、みんなに「ずるいよ」って言われました(笑)。だけどあのプレイは変えたくなかったんですよ。もう最高なんですよ。粗さもあるんだけど、勢いが若いんです」。

「アナログ復刻盤は昔のような聴き方をしてくれる機会ができるから嬉しい。音楽を“鑑賞”できる」

今回のアナログ復刻盤は、世界的名エンジニア、バーニー・グランドマンがリマスタリング&カッティングを手がけ、甦った。小坂は「アナログレコードだから音楽を“鑑賞”できる」と喜んでいる。

「当時はスピーカーから振動して音が自分の耳に伝わってくるという聴き方をしていました。でも今ってほとんどイヤホンやヘッドホンで聴く人が多いので、空気を震わせて耳に届くという感覚が全然ないと思います。でもアナログ盤で出るというのは、昔のような聴き方をしてくれる、そういう機会ができるわけですよ。それが僕は嬉しい。やっぱりイヤホンでレコードを聴くのは、楽しくないですよ」。

新しい教会音楽を作りたいという思いから、1978年からクリスチャン・コンテンポラリー・ミュージックに没頭

小坂は、1976年クリスチャンになり、78年に日本初のゴスペル専門レコード会社「ミクタムレコード」を設立。ゴスペル・シンガーヘと転向し、その後は教会の牧師として活動するなど、ポップミュージックシーンの一線から遠のいていたが、変わらず音楽作り、歌い続けていた。

「音楽の世界から離れたというよりも、それまでの音楽の世界と距離を置いたという感じです。それは、僕がクリスチャンになったことが一番の理由で、クリスチャンになって初めて教会の中の音楽の世界に出会いました。それまでは教会に行ったこともないし、そこにどんな音楽があるのかも全然知りませんでした。当時の教会の音楽って、保守的な世界なので伝統的な賛美歌、聖歌とかがメインでした。そういう音楽は大体200年くらい前のものなので、現代の音楽とはリズムが全然違います。それで、なんで今の時代の新しいものがここにはないんだろうって思うようになって。牧師になる前から、この世界に新しい風を吹き込むことができないだろうかって考えて、それで新しい教会音楽というか、クリスチャンミュージックというものをもっと豊かにしたいと、それに没頭していたので音楽からは離れていませんでした。CCM(Contemporary Christian Music)と呼んでいる音楽です。伝統的な音楽も、今の時代に合うコンテンポラリーな作品として、生み出してきました。聴いていただけるとわかりますが、普通の音楽とあまり変わらないです。音楽が表現しようとしている中身が、少し違うだけなんです」。

大病を患い、「病院のベッドの上で、復帰したら何がやりたのかを考えた。やっぱり歌いたいと思った」

小坂は一昨年、大病を患い「本当にもう終わりかと思った」という状況の中で、「ベッドの上で『復帰したら何がやりたいんだろう』と考えた時、やっぱり歌いたいと思いました。また『ほうろう』をライヴでやりたい」という思いが強くなって、でも歌えるようになるためにはリハビリをちゃんとやらなければと思って」、懸命にリハビリに励み、1ヶ月後にはもうビルボードライブ東京のステージに立っていた(『HORO 2018 SPECIAL LIVE)』)。

「発見されたれた時はステージ4の大腸ガンで、今でも転移したガンが肺に残っています。それと闘ってはいるけど、やっぱり『ほうろう』は自分の歌の原点のようなもので、思い入れがあるアルバムなので、どうしてもまた歌いたかった。歌うことが今は一番のリハビリだと思っています」。

「自分のライフスタイルと、自分の歌っている歌が乖離していない」ことを理想として、小坂は今も音楽を愛し、歌い、多くの人に伝え続けている。そして小坂が作ってきたポップスもCCMも、多くに人の心に寄り添い、輝きを放っている。