韓国の記録映画『きらめく拍手の音』のボラ監督に聞く〈後編〉2つの世界を知る私が両者をつなぐ

6月10日からポレポレ東中野で公開される韓国の記録映画『きらめく拍手の音』。ろう者の親を持つ聴者の子ども「コーダ(CODA、Children of Deaf Adults)」である韓国出身のイギル・ボラさん(26)が監督をつとめ、自身の家族の姿をとらえることで、ろう者の持つ豊かなコミュニケーションの世界を伝えた。同時にさまざまな立場にある人がともに生きる可能性も提示している。今回は、こうした気づきを与えてくれたボラ監督へのインタビューの後編を掲載する。

◆学歴を積むのではなく現実の世界を見たかった

――高校の途中で東南アジアに行ったということですが、どの国に行って、どれくらいの期間過ごしたんですか。

ボラさん

インド、ネパール、タイ、カンボジア、ベトナム、ラオス、中国、チベットの8カ国に合わせて8カ月間行っていました。1年生が終わって友人たちが2年生に進級した、その3月に行きました。(筆者注、韓国の学校は3月が新学期)

――なぜ海外に行き、どうして行き先が東南アジアだったんですか。

ボラさん

東南アジアに子どものころから関心が高かったんです。当時の夢はNGOの活動家かドキュメンタリーのプロデューサーになることでした。でも、学校の先生からは「夢を叶えるためには試験の問題を解けなければいけないし、英単語を覚えなければいけない」って言われたんです。

良い大学に入って、そこで優秀な成績を収め、マスコミの試験を受けて、テレビ局に入って演出助手にならなければ、後々そうはなれないと言われました。でも、その当時は、なかなかその意味が理解できませんでした。

なぜかというと、私が今すぐ学びたいと思っているのは、そういった勉強ではなく、ドキュメンタリーのプロデューサーになるためにどんな人たちがどんな生き方をしているのか、どんな大変なことがあるのか、それを知ることだと思いました。

韓国では高校生というと、朝の6時から夜の12時、もっと長いと夜の1時、2時まで勉強するんですね。でも、私はそれが本当に理解できませんでした。だから私は旅に出て、NGOがどんなふうに運営されているのか、実際にそこで人々がどんな生き方をしているのか見てみようと思いました。その旅では本当に美しくて価値のある体験ができましたね。

◆「違う文化と違う文化の間に立って、両者をつなぐ」

――8か月間で印象に残った国はどこですか。

ボラさん

インドに長期滞在をして3か月半くらいいました。チベット難民村で子どもたちの世話をするボランティアをしたり、マザー・テレサ・ハウスで後々亡くなることが分かっているおばあさんたちのお世話をさせていただいたりしました。そんなふうに現場に長くいたことで、自分の目で見て、経験することができたんですよ。NGOの人たちはこんなふうに活動しているんだ、現地の人たちはこんなふうに生活しているんだということを実際に知ることができたので良かったです。

その当時、韓国では国連やNGOで活動するのが流行っていて、みなさんそういった活動に参加したがっていました。韓国にNGO「国際救護開発機構 ワールドビジョン 緊急救護チーム」のハン・ビヤさんという人がいるのですが、当時の私は彼女のような仕事がしたいなと思ったんです。なぜかというと、私の両親の文化はほかの人とは違った文化でしたので、子どものころから異文化、違う文化を受け入れるというのは私にとって難しいことではなく、楽しいことでした。

私はNGOの活動もドキュメンタリーのプロデューサーも、違う話と違う話、違う文化と違う文化の間に立って、それを伝えていく仕事だと思っていました。 なので、それに関連した仕事をしたいと子どものころから思っていたわけなんですね。

◆2つの世界を知る私だからこそ家族を撮る

――この一方で、映画を撮るときに、自分の家族にカメラを向けるということは自分自身について問い返すというか、自分はいったいどういう存在なのかとか、自分の人生や自分の家族はどうなんだと突きつけられる、ある意味でとても大変な試みだと思います。自分の家族を撮ることを怖いとは思いませんでしたか。

ボラさん

家族を撮るというのは、私が一番得意とする話だと思いましたね、家族を撮るというのは。世の中の誰よりも私が一番よく知っている話であり、一番楽しいと思える話なので。

子どものころにとても楽しいと思えたのは、ただ単に通訳をするだけではなくて、映画にあったように両親がお互いを呼び合うときに相手の肩をたたいて呼んで、それで目を見合わせて話すとか、浴室にいる父親を呼びたいときは電気をつけたり、消したりすることで呼ぶとか、そんなことを伝えていくと、音声言語を話す人たちはすごく興味深いと言ってくれたんですね。

私としてはその2つの世界の間にいるわけですし、2つの文化を知っているので、両者を比べてそれを誰かに話したり、話した相手の反応をみたりすることで、さらに私も勉強になるし、私も発見がある。子どものころからそういったことが楽しかったです。

この映画をつくるときに今まで自分が感じてきたことを探して、しっかりと伝えていきたいと思いました。

たしかに家族を撮るということで難しさもありましたが、私自身、今回の映画を制作しながら、自分のアイデンティティーについてしっかりと見据えることができたと思うんですね。私は2つの文化の間を行ったり来たりしているCODAなんだっていう、ことも、しっかり意識しましたし、私の両親についても正確に理解できました。

この映画のおかげで、私自身の文化に対する、または、私自身のアイデンティティーに対する自負心が生まれてきたと思います。

◆差別への抵抗は戦い続けること、映画も一つの闘争

――ボラさんの映画は異なる文化に生きている人たちが一緒に生きるためのヒントや可能性を示しています。でも、例えば、日本ではヘイトスピーチとか、マイノリティへの差別とか、国籍やジェンダーによる差別があります。日本も女性の地位は低く、女性が差別されている現状があります。様々な差別や排除がある中、それにどう対抗できると思いますか。

ボラさん

みんなが一人ひとり、しっかり勉強して、自分なりの方法を探して、ずっと闘争して、戦い続けなければいけないと思います。

韓国では去年からまた改めてフェミニズムに関する動きがすごく盛んになってきて、いまとても熱い状況です。本当に女性をめぐる問題は深刻で、大勢の女性が命を落としたりしているんです。

私もたくさんの憤りを抱えています。私はアジア人であり、女性であり、韓国の中で障害を持つ両親のいる家庭に生まれました。

だから、とにかく頑張って勉強して、どんなふうに戦っていけばいいのか、いろいろと悩んで、みんなと連帯していくっていうのが、いまできることだと思います。とにかく闘争を頑張る。それが今できることなんだと思います。

その闘争の仕方もいろいろあると思います。あるときにはデモという形もあると思いますし、私は今回の映画を作ったことも一つの闘争の方法だと思っています。

◆韓国で高まるフェミニズム運動

――韓国で去年からフェミニズムの運動が活発化しているといいますが、どんな運動が起きているんですか。

ボラさん

韓国では、女性たちを嫌うことによって起きている事件がたくさんあります。去年、実際に起こった事件ですが、江南駅という駅でボーイフレンドとデートをしていた20代前半の女性が、駅のトイレに入り、そこで殺害されてしまったという事件があったんです。それが起点になり、韓国でのフェミニズムの運動が盛り上がっています。もちろんその前にもいろいろな事件がありました。

今は闘争の仕方が以前とは変わってきていて、インターネット世代の人たちがどんどん増えてきています。以前だったら、女性学を専攻している人たちや、女性団体が盛んに動いていたのですが、今は多くの人たちが、ネットを通して意見を表明し、ネットを通してそれを共有しています。お互いの生活は知らないけれども、みんなで街に出て、ロウソクを持ち、亡くなった人を悼んだり、追悼したり、それから連帯をしたりして、みんなで心を痛め、一緒に戦っているわけです。

韓国の社会の中では女性に対する嫌悪感がまだまだ根強くあります。先ほどの江南駅の事件を警察は少し頭のおかしい男の人が、そこに偶然居合わせた誰かを殺した事にすぎない」と発表していますが、犯人は無差別に殺したわけではないんです。亡くなった女性よりも前に、2人の男性が(トイレに)入っていますが、彼らは殺されていない。犯人は自分よりも力が弱い女性がトイレに入ってきたのを確認して殺しているんです。

犯人は、女性たちが自分を無視しているから頭にきて殺したといっているのに、韓国社会では、これは女性嫌悪による殺人ではないとされています。だから、依然として韓国ではフェミニズムというのはとても熱いイシューになっています。

――日本でも女性への嫌悪や差別は深刻で、政治の世界では女性の議員は少ないですし、経済的にも女性の賃金は低いんですね。女性は結婚し子ども産んだりすると社会の中でステップアップするのは難しい。その意味で、同じような問題を抱えた韓国と日本の女性が問題を共有できるという可能性があると感じました。

ボラさん

私もそう思います。実際に韓国では、フェミニズムが非常に話題を集めていますし、フェミニズムに関する出版物がたくさん出ていて、売れています。本を読むのは大多数が女性ですが…。

私も日本で女性嫌悪の傾向があるというのは、上野千鶴子先生の本などを通して知っていましたが、そういった本も韓国で盛んに翻訳され出版されているんです。韓国も日本も同じように女性嫌悪の傾向がありますが、たぶん日本の場合は目に見えない、なかなか目に触れにくいような形であり、韓国の場合はあからさまにそれが見えているという感じですね。

各国でもいろいろな研究がされていますし、フェミニズムや女性学の部分でも共有できるものがたくさんあると思います。おっしゃったように一緒に共有して手を携えていけることもたくさんあると思います。

◆次回作は戦争の記憶めぐる映画

――最後にお聞きしたのですが、次の作品を準備していますか。

ボラさん

はい、今、次の作品の編集をしています。次の作品のタイトルは『記憶の戦争』です。韓国軍はベトナム戦争に参戦していたのですが、そのときに多くの民間のベトナム人を虐殺したんです。そのことを女性、それから障がい者、聴覚障がい、視覚障がいといった人たちがどんなふうに記憶しているのか、その記憶の仕方を映画にしてみようと思っています。

メインストリーム(主流)の記憶の仕方、非主流の記憶の仕方、公的な記憶の仕方、私的な記憶の仕方というのを、それぞれ考えています。

◆主流ではない女性や障がい者の記憶に寄り添う

――日本という国が、戦争の歴史を見たとき、日本は加害者として、例えば慰安婦問題などについて考えなければならないと感じます。一方で、加害の歴史を見ていくということについて、韓国社会ではどうとらえているのでしょうか。

ボラさん

まず韓国では自分たちが加害者であるということを認めていません。だから子どものころから、日本の人たちは悪い人だ、私たち韓国人はやられっぱなしだということを教わって、叩き込まれて育っているんです。

でも、実際は韓国もベトナムに対して同じことをしていたんです。だからその事実を認めて受け入れるべきなんですが、認めるということ自体なかなかできないでいますね。

韓国でも先の政権は国定教科書をつくって不都合な歴史を消し去ろうとしていました。でも、実際には韓国はベトナム戦争のときに多くの民間人を虐殺していますし、韓国国内でも多くの人たちが虐殺されてきました。そこに再び光をあて、真相究明をして、調査をしていかなければいけないと思っています。それを、新しく政権がかわった今の政府とやっていければと思っています。

教科書に載っている歴史とか、国家が持っている記憶というのは男性中心のものだと思うんですよね。私が大事だと思うのは非男性の記憶です。女性の記憶や、女性だけではなく、障がい者の記憶、それから権力者ではない人たちの記憶。権力の外にいる人たちを含めて非男性の記憶が大事だと考えています。(了)

<ドキュメンタリー映画『きらめく拍手の音』>

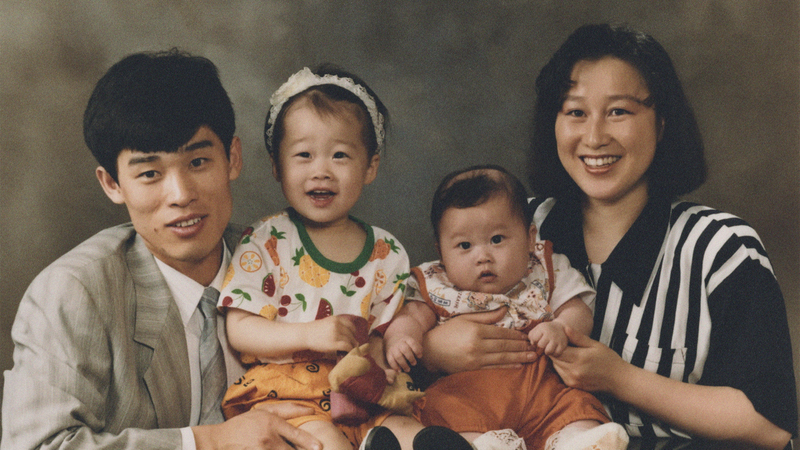

ろう者の父母の姿を娘の視点から写したドキュメンタリー映画。韓国で2015年にロードショー公開された。山形国際ドキュメンタリー映画祭り2015「アジア千波万波」部門で特別賞受賞。6月10日からポレポレ東中野で公開される。東京以外では大阪/第七藝術劇場、愛知/名古屋シネマテーク、神奈川/横浜シネマ・ジャック&ベティで上映予定。

公式サイトhttp://kirameku-hakusyu.com/

<イギル・ボラ監督>

1990年生まれの26歳。両親はろう者であり、自身は「コーダ(Coda、Children of Deaf Adults)」。高校の途中で東南アジアを旅し、その経験を描いた映画『Road-Schooler』 (2009年)を制作した。2009年に韓国国立芸術大学に入学し、ドキュメンタリー映画の制作を学ぶ。