韓国の記録映画『きらめく拍手の音』が公開:ろう者の豊かな文化つたえ「当たり前」を問う

音声言語を使う聴者のコミュニケーションと手話やアイコンタクトを使ったろう者のコミュニケーション。そこにどのような違いがあり、それぞれのコミュニケーションの担い手はどのような世界に生きているのだろうか――。

韓国のイギル・ボラ監督(26)が自身の家族を見つめ、異なる2つのコミュニケーションのあり方とそれぞれの世界をとらえた韓国の記録映画『きらめく拍手の音』が、6月10日からポレポレ東中野で上映される。映画は豊かなろう者のコミュニケーションの世界を伝えるとともに、「当たり前」や「ふつう」といったものについて、静かに、しかし鋭く疑問を投げかけている。

◆「通訳者」としての子ども時代

『きらめく拍手の音』を監督したのは、1990年生まれのイギル・ボラ監督(26)。

ボラ監督は「コーダ(Coda、Children of Deaf Adults)」だ。コーダとは、ろう者の親をもつ聴者の子どものことを指す。

ボラ監督にとって、この映画を撮ることは、自身のこれまでの生きてきた道のりと家族を見つめながら、両親の世界を「外の社会」に伝える意欲的かつ意義深い試みとなっている。

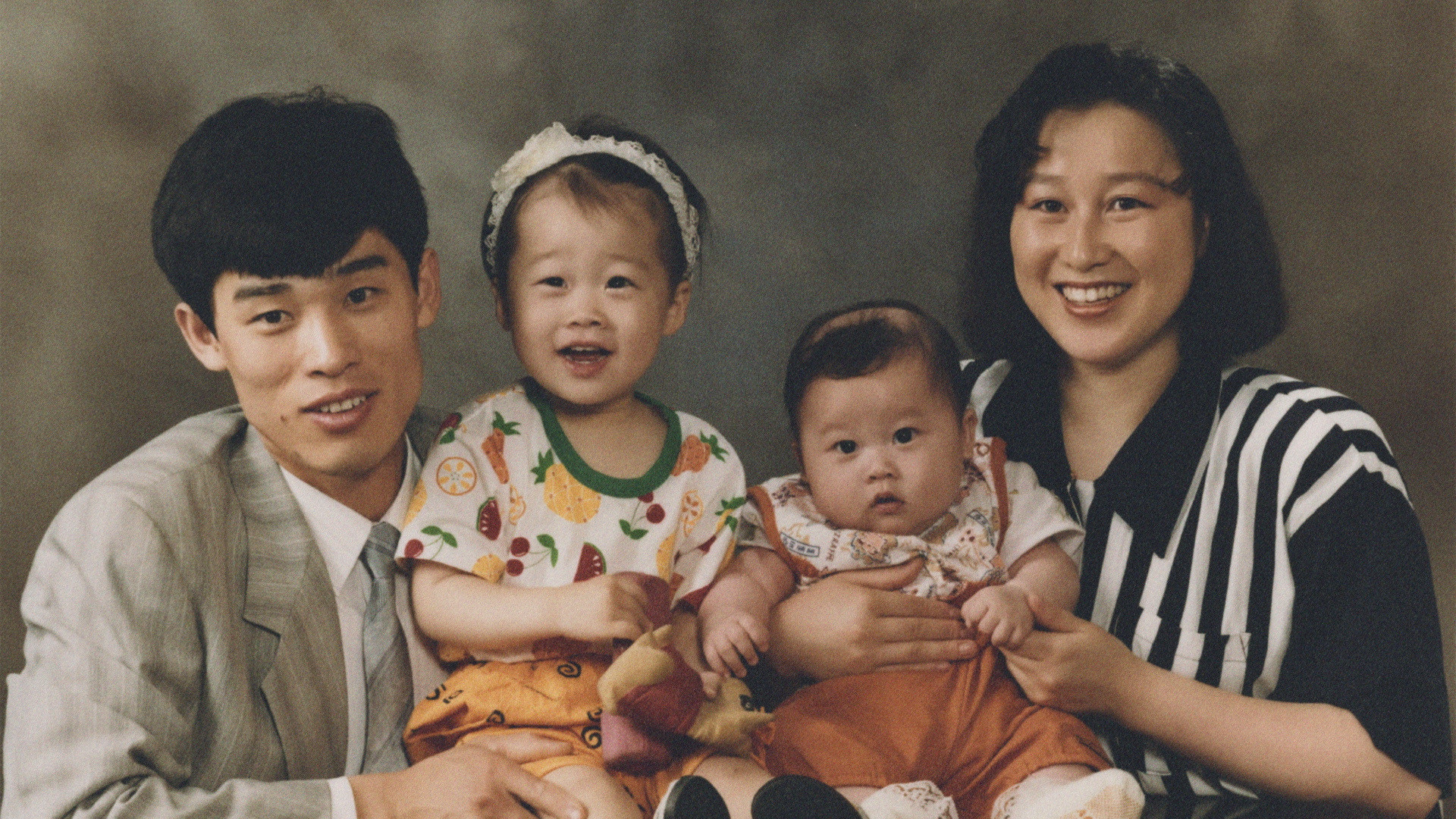

サッカー選手を夢見た青年と、エキゾチックな顔立ちで数多くの男性をときめかせた娘は、ろう者であるという共通点を持っていた。

一方、青年はサッカーを続けられず、娘は耳が聴こえないために教師になるという夢をあきらめた。

けれど、2人はそれぞれの仕事に就き、そして出会い、結婚する。

2人の間に生まれたのがボラ監督だった。

幼いボラ監督が生まれてから最初に覚えたのは、音声言語ではなく、両親がコミュニケーションに使う手話だった。

その後、幼稚園から小学校と、家庭の外の世界に出ていく中で、音声言語を中心とした世界を知ったボラ監督は、音声言語によるコミュニケーションと、手話やアイコンタクトを使ったろう者のコミュニケーションのそれぞれの世界を両方理解するようになる。

そして、両親と外の世界とをつなぐ「通訳」の役目を担うようになっていく。

弟がいじめられたときや銀行に借金の額を聞きに行くとき。そうしたおりに、幼いボラ監督と弟が両親と外の世界とをつなぐための通訳を行った。

◆ろう者の文化の力

ボラ監督の映画は、自身が通訳としてつないだ2つの世界<社会の多数派が属する音声言語の世界とろう者によるコミュニケーションの世界>をしっかりと見据える。

そして、両親の読み書き能力や仕事、社会からの偏見といったろう者が直面する問題を、家族の現在までの道のりや日常の暮らしを写し出すことで、提示している。

一方で、映画はそうした課題を示すのにとどまらず、手話やアイコンタクト、顔の表情でコミュニケーションする、豊かなろう者の文化を観客に指し示す。

カメラがとらえる家族の姿。食事をし、一緒にテレビを見てくつろいで、時にはカラオケを楽しむ。

そんな家族の日常世界において、ろう者の両親、ボラさん、弟は、手話や顔の表情、アイコンタクトによって互いの思いや考えを伝えあい、関係性を紡いでいる。

目と目を合わせて互いの顔をしっかり見つめ、伝えたいことを手話と顔の表情で的確に表現する。

主流社会の多数派から「何かが欠けている」と一方的な目線からの押しつけによって評されがちなろう者。

だが、ろう者の人たちの持つ文化やコミュニケーションが豊かでいきいきとした世界を形作っていることを、家族の日常を淡々ととらえる映像の積み重ねによって説得力を持ち描き出す。

◆男女の役割にとらわれない家族のあり方

この映画が指し示すのは、私たちの社会における「ふつう」や「当たり前」というものがいかにあいまいなものであり、それが時と場合によって、あるいは人によって、異なるものであるということだ。

「当たり前」や「ふつう」について疑問を提示するのは、コミュニケーションに関してにとどまらない。

社会の「当たり前」を明確に問うのが、ボラ監督の父親が台所に立ち料理をする姿をとらえたシーンだ。

家父長制的な文化が支配的という韓国社会では、料理をはじめとする家事労働は女性の役目とされる。日本でも家事労働の負担は女性にその多くが背負わされているが、韓国でも家事労働は女性の責任とされている。

しかし、ボラ監督の父親は家族のため、自分のために、料理をする。

父親がなんの気負いもなく、いつものことのように台所に立つ姿からは、父母の存在によって、ボラ監督の家族が主流社会とは異なる生活様式や考え方を積み上げ、その中でジェンダー役割にとらわれずに、それぞれが対等の関係を築いてきたことが伺える。

耳が聴こえないということ。それは聴こえることが圧倒的に主流である社会の中では否定的にとらえられることかもしれない。

けれど、ボラ監督の家族は、両親の存在があったからこそ、主流社会のジェンダー規範から一定の距離をとることができ、ジェンダー役割に過度に縛られない家族の関係を構築することができた。

同時に、こうした家族のあり方は、社会における男女の間の非対称的な権力関係を背景にしたジェンダーのあり方に対し、静かに、しかし、確実に疑問を突き付けている。

◆異なる世界をつなぐ映画

『きらめく拍手の音』は、ボラ監督の家族を撮影したドキュメンタリーだ。

ドキュメンタリー映画監督の故・佐藤真さんは、[ http://newcinemajuku.net/report/150328.php 『日本のドキュメンタリー映画のかたち』(neo 25号 2002/2/15号)]で、セルフドキュメンタリーについて考察する文章を残している。

佐藤さんはこの中で、1990年代の日本において、作り手自身の家族などに焦点を絞ったセルフドキュメンタリーが出てくる中で、こうしたセルフドキュメンタリーに関し、「政治や社会のことよりも個人の私生活にしかドキュメンタリーのテーマを見出しにくくなった<自分探し>という共通の傾向がある」と指摘する。

ボラ監督の映画もまた、自身の私的領域をとらえたセルフドキュメンタリーの系譜に位置する映画だとも言えるだろう。

だが、ボラ監督は、家族と自分自身を社会の中に位置づけながら肝を据えて客観的に見つめており、結果として『きらめく拍手の音』は<自分探し>にとどまるのではなく、その視野がもっと外に開く作品となった。

『きらめく拍手の音』は、家族の日常の風景を丹念に捉えながらも、常に外の世界の存在を意識している。

カメラのフレームに写らない、外にある世界への視点。監督自身の個人的な領域に迫りながら、家族を取り巻く社会の潮流をも大胆につかんでいく。

ボラ監督が両親と外の世界との「通訳」をしてきたように、『きらめく拍手の音』はろう者の家族の豊かなコミュニケーション世界を丁寧な日常の描写によって表現することにより、「聴こえる」世界に生きている人たちにろう者の世界とその文化を伝え、両者をつないでいる。そして『きらめく拍手の音』は国籍、民族、ジェンダーなどの違う社会における様々な背景を持った人たちとどのようにつながっていけるのか、そのヒントをも提示する。

きらめく拍手の音。

それが、どのようにきらめき、どのように聴こえるのか。私たちにはそのことについて共有するチャンスがあるのだ。(了)

<ドキュメンタリー映画『きらめく拍手の音』>

ろう者の父母の姿を娘の視点から写したドキュメンタリー映画。韓国で2015年にロードショー公開された。山形国際ドキュメンタリー映画祭り2015「アジア千波万波」部門で特別賞受賞。6月10日からポレポレ東中野で公開される。東京以外では大阪/第七藝術劇場、愛知/名古屋シネマテーク、神奈川/横浜シネマジャック&ベティで上映予定。

『きらめく拍手の音』公式サイトhttp://kirameku-hakusyu.com/

<イギル・ボラ監督>

1990年生まれの26歳。両親はろう者であり、自身は「コーダ(Coda、Children of Deaf Adults)」。高校の途中で東南アジアを旅し、その経験を描いた映画『Road-Schooler』 (2009年)を制作した。2009年に韓国国立芸術大学に入学し、ドキュメンタリー映画の制作を学ぶ。