データから見えてくる『紅白歌合戦』──70年の歴史と無観客開催

今年で71回目となる、大晦日の『NHK紅白歌合戦』。今回は、新型コロナウイルスの感染拡大によって、はじめて無観客開催を余儀なくされた。放送時間も昨年から15分短縮され、出演者数も減った。番組がどのような構成となるかは、始まってみないとわからない。

現在も『紅白』は、もっとも注目されるテレビ番組の地位にある。「○○が出演していない!」、「この企画はなんだ!?」と、なにをやっても文句を言われる。もちろんそれも注目度の高さによるものだ。

視聴率も、昨年は第1部が34.7%、第2部は37.3%と過去最低レベルにまで落ちたが、依然として高い水準を維持していることに違いはない(図1)。今年は深夜営業の店が少なく、初詣を控えるひとも増えることが予想されるため、数字が上向く可能性もあるだろう。

本稿ではそんな『紅白』をデータを使って分析していく。その歴史はどのように捉えられ、そして現在の『紅白』はどうあるのか──。

近年目立つベテラン勢の退場

まず確認しておくのは、『紅白』の選考基準だ。NHKは公式にそれを、1:今年の活躍、2:世論の支持、3:番組の企画・演出としているが(NHK「紅白について」)、具体的とは言い難い。ただ、毎年観ていて感じるのは、公共放送として老若男女に受け入れられる番組を目指して、なんとかバランスを取ろうとしていることだ。

その“さじ加減”による変化が近年は目立っている。とくに顕著なのがベテラン勢の退場だ。北島三郎や森進一をはじめ、39回出演していた細川たかしは2015年に勇退し、同39回の和田アキ子も同年が最後となっている。メンバーが司会を務め23回出場していたSMAPのように、解散によって出場が途絶えたケースもある。

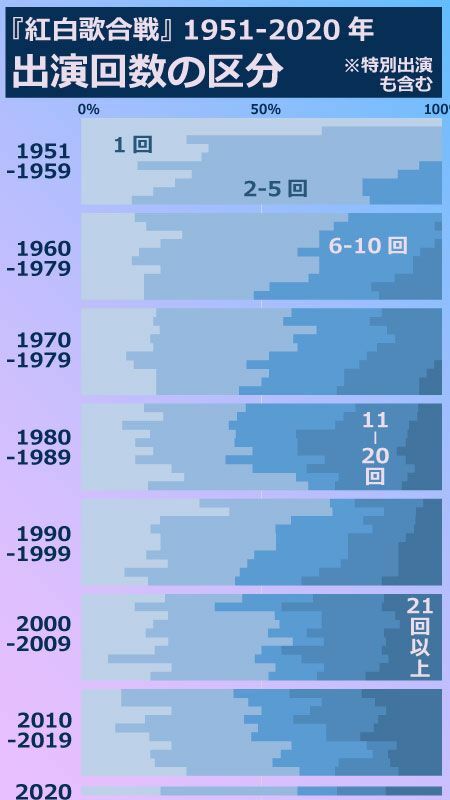

今年の出演者(※)に限れば61%が5回以下で、近年は常連が減る傾向にある(図2)。

※『紅白歌合戦』では紅白で対決するメンバーを「出場者」と呼び、その枠以外の者を「特別出演」とする。今年の場合は、松任谷由実やGReeeeNが特別出演だ。この記事では「出演」に統一する。

毎年20%の新陳代謝

71回の歴史では、出演回数の割合は図3のように変化している。

初期は初出演者が当然多くなるが、1958年の第9回あたりから20%程度に落ち着き、それ以降も大きな変化はない。つまり、毎年5組に1組程度が新陳代謝している。かなり安定して推移しているので、おそらく意図的に新しい風を吹き込もうとしているのだろう。

一方、開催が25回を超えた70年代中期から、常連組=ベテラン勢も増えてくる。とくにその傾向が強まるのは80年代だ。11回以上出演したアーティストは、1983年にはじめて40%に達する。

だが、この直後の1985年から89年にかけて、番組視聴率は約80%から50%台に急落。その後、1989年に2部制にする改革もあって常連組も減るが、90年代後半からまた増えてくる。11回以上出演した常連組は、2001年と2006年には44%と、過去最高の割合となり、この流れは2013年まで続く。

以上を踏まえると、2016年の細川たかしや和田アキ子の退場は、やはり常連組の存在を意図的に減らす策だったように見える。

65歳以上が過去最高の12%

出演回数と出演者の年齢は当然相関するが、例外もある。今年であれば、66歳の松任谷由実は5回目、62歳の玉置浩二は2回目の出演だ。70~80年代にかけて、歌謡曲と差異化したニューミュージックやロックバンドのアーティストは、主体的に『紅白』に出演しない傾向があったからだ。「J-POP」という言葉が人口に膾炙する前の70~80年代、『紅白』の音楽ジャンルは歌謡曲・演歌・アイドルの3本柱だった(50~60年代は洋楽カバーや民謡なども目立つ)。

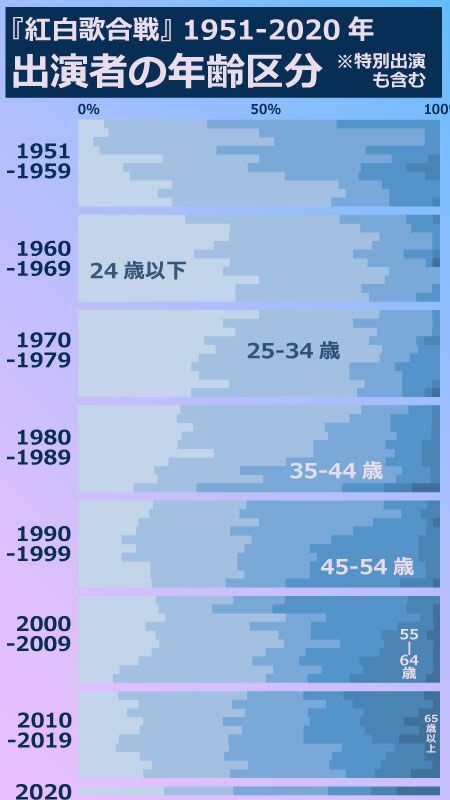

世代別に見れば、今年は65歳以上の割合がとても高い(図4)。人数は5人だが、全体の出演者数が減ったこともあって過去最高の12%になった。以前と異なるのは、郷ひろみのように65歳以上が演歌歌手ばかりではないことだ。

『紅白』も高齢化

一方、年齢別割合の歴史をたどると、図5のようになる。1960年代に入るあたりから24歳以下+25-34歳の若者の世代が増え、70年代前半にピークに達する。とくに1966~1967年は45歳以上の出演者はゼロ。最年長は当時43~44歳の三波春夫だった。高度経済成長の時代、『紅白』は若者たちの場だったのである。

東京オリンピックなどもあって著しい高度経済成長をした1960年代は、メディアの中心がラジオと映画からテレビに移っていった時代でもあった。それにともない多くの芸能プロダクションが誕生し、自社の所属タレントを送り出すようになる。1963年に生まれた芸能プロダクションの事業者団体が「日本音楽事業者協会」という名称なのも、この時代のポピュラー音楽の興隆の名残だ。

同時に、この頃は戦後すぐに生まれたベビーブーム世代(団塊の世代/1947-1951年生まれ)が成人を迎えたあたりでもある。たとえばこの世代に含まれる和田アキ子(1950年生まれ)やにしきのあきら(錦野旦/1948年生まれ)が初めて出演するのは、1970年のこと。戦後芸能界の興隆は、送り手も受け手も団塊の世代とともにあった。

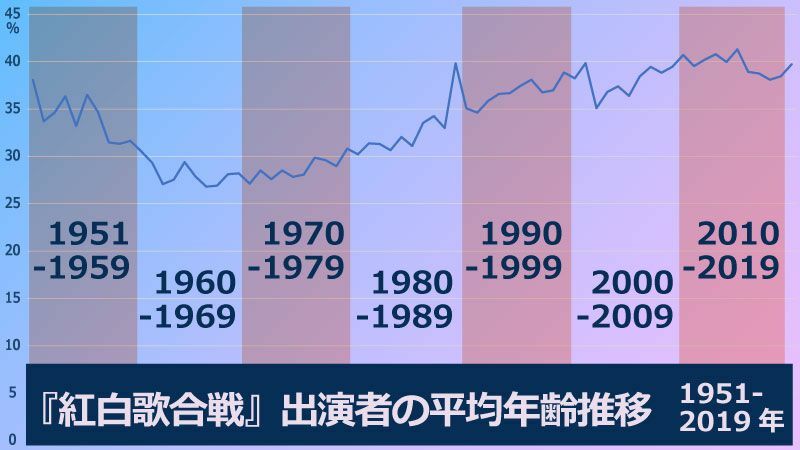

だが、70年代中期を過ぎると若い世代の割合が減り、中高年層が徐々に増えていく。その傾向がより強まるのは90年代以降だ。なかでも1999年と2001年には、45歳以上の中高年世代が34歳以下の若者世代を上回る。それは平均年齢からもうかがえる(図6)。

60年代のポピュラー音楽の隆盛は多くのスターを生んだが、その多くが80年代以降にベテランとなって『紅白』を専有してしまう状況となった。その結果が右肩上がりの平均年齢の上昇に顕れている。ベテラン勢が退場した近年はやや若返る傾向にあるが、60~70年代に及ぶような水準ではない。高齢化が著しい日本社会と同様、『紅白』も高齢化している。

10年代前半の音楽人気指標の不在

ここからは出演者ではなく、曲に目を向けていこう。

『紅白』では、同じ曲ばかりを歌うベテランもいる。その代表が、今年43回目の出演となる石川さゆりだ。これまで「天城越え」を12回(2020年も含む)、「津軽海峡・冬景色」を11回歌っている。この2曲は『紅白』史上もっとも歌われた曲のトップ1・2に位置し、しかも2008年以降は交互に歌われている。石川は、なにを狙っているのだろうか。

一方、『紅白』の選考基準のひとつに「その年の活躍」がある。その年にヒット曲を生んだアーティストのことだ。今年であれば、YOASOBIの「夜に駆ける」や瑛人の「香水」などがそうだ。この2曲は、Tik Tokで火がついたことでも注目された。また、むかしから大ヒットした映画の主題歌が作品とともに取り上げられることも目立つ。近年では、『天気の子』や『鬼滅の刃』の主題歌がそれにあたる。

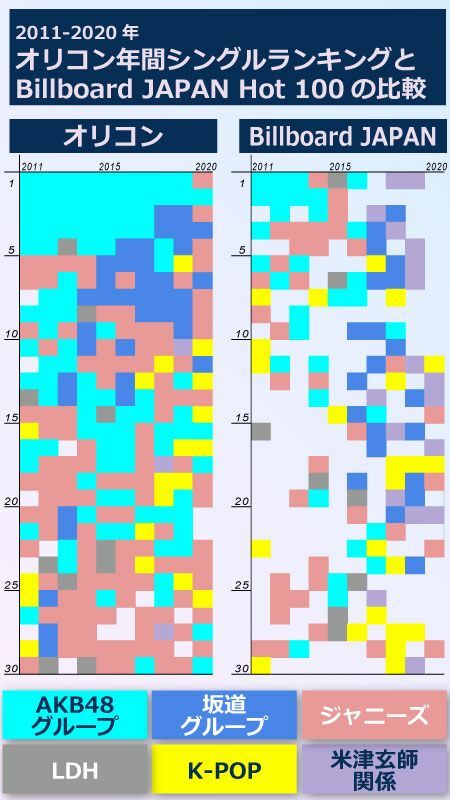

2007年に筆者が芸能プロダクションの関係者から聞いたのは、CDシングル10万枚以上の売上が当時の『紅白』のひとつの基準だったことだ(もちろんこれはNHK公式の基準ではない)。だが、その後CDを基準とするオリコンランキングはファンの複数枚購入を促進させる“AKB商法”によってハッキングされ、実質的にポピュラー音楽の人気指標が不在の時期が続く。10年代前半のことだ。

変化が訪れるのは2015年以降だ。YouTubeやストリーミングなどインターネット配信を軸に、CDの複数枚購入を抑制する指標を取り入れたビルボードチャートが重視され始めて、状況に変化が見られつつある。米津玄師や今年のYOASOBIのようなネット発のヒットが『紅白』でも取り上げられるようになる。その一方で、今年もCDのミリオンヒットを出したAKB48はついに落選した(「紅白落選も必然だった…AKB48が急速に『オワコン化』してしまった4つの理由」2020年12月27日『文春オンライン』)。

年々下がっていく新曲率

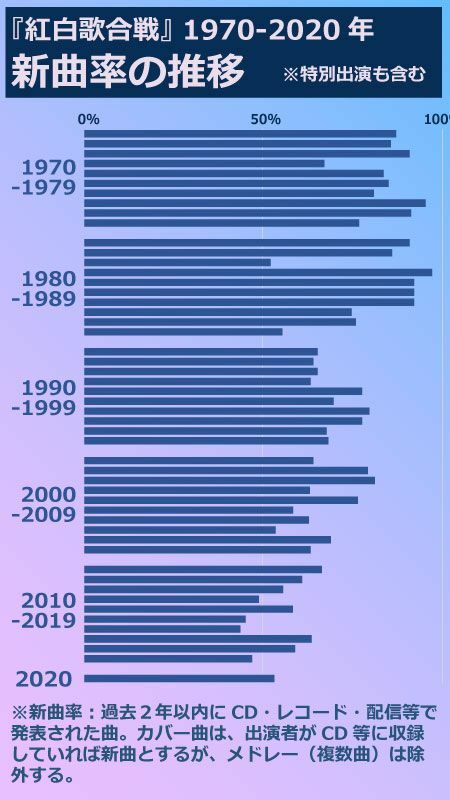

では、その年のヒット曲はどの程度歌われているのか。前述のように、10年代はヒットの基準が混乱していたので、ここでは過去2年以内に発表された新曲のみを取り上げる。発表から短いスパンで披露される曲は、その年のヒットである可能性が高いからだ。

そこからは、1989年から新曲率が下がることが見て取れる。この年は、『紅白』の転機となる年でもあった。番組は2部制となり、出演者と企画枠が増えた。この改革は、前半が子供・若者向け、後半は中高年層向けという構成を基本としていたが(近年はそれが崩れつつある)、結果として功労的な扱いも増えた。前述したベテラン勢の増加はこのような番組構成の変化によるものでもあり、逆に新曲が減ってしまう。

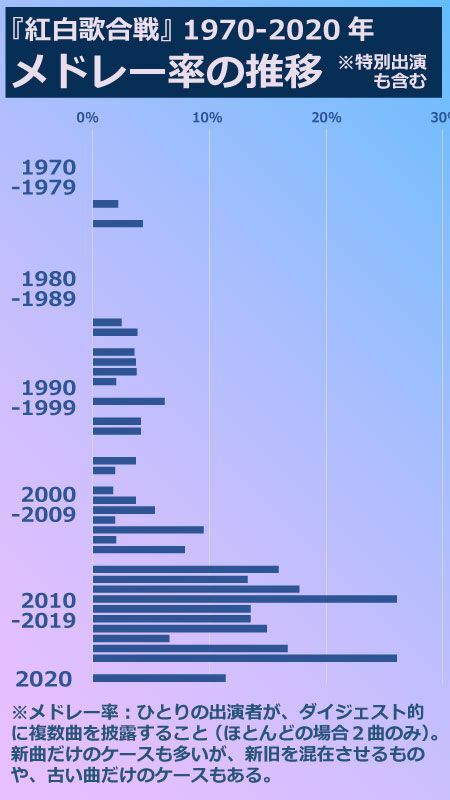

新曲率が低くなったのには、もうひとつ理由がある。ひとりの歌手がダイジェスト的に複数曲を披露するメドレー(ほとんどの場合2曲のみ)が増えたことだ。しかも、それが顕著になってきたのは10年代、つまり最近だ。昨年は四分の一がメドレーだったほどだ(図8)。

メドレーは新曲だけのケースも多いが、新旧を混在させるものや、古い曲だけの場合もある。なんにせよそれは、『紅白』がその年に流行した単一の楽曲の場ではなくなっていることを意味している。そもそも『紅白』は、男女に分かれてひとりずつ歌で対決する形式だ。このフォーマットは一応は残っているが、ほとんど意識されなくなっており、一部は崩れている。メドレーの増加はその反映でもある。

つまりこのメドレー率の増加は、『紅白』がアーティスト個人の場と変貌しつつあることを示唆している。めいめいの立場が尊重されるからこそ、メドレーも可能だからだ。

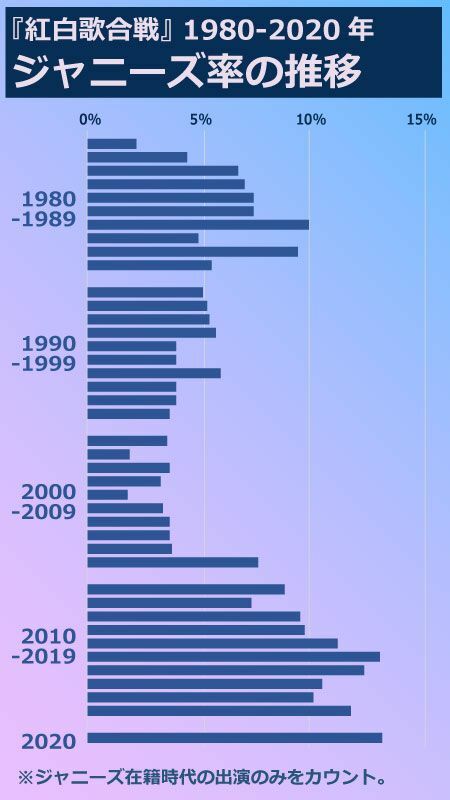

ジャニーズを中心とした10年代

最後に指摘するのは、ジャニーズ事務所所属の割合だ。今年も所属グループが6組出演する予定だ。これは全体の13%にもなり、男性陣では四分の一がジャニーズで占められている。しかも当初は、メンバーのコロナ感染で出演を辞退したSnow Manも含めた7組が予定されていた。

『紅白』でジャニーズが常連となるのは、たのきんトリオによって勢力を拡大させ始める80年代に入ってからだ(図9)。

00年代後半までは3~6%程度、出演は2~3組程度で推移してきたが、状況が変わるのは2009年からだ。全体の10%を超えるようになり、出演も4~7組と増える。

こうなった理由はいくつか考えられる。

ひとつは、実際にジャニーズのグループが十分な視聴率につながるからだ。しかも複数のグループを掛け持ちするファンもいるので、視聴者を繋ぎ止められる。それはまさにジャニーズのブランド力を意味している。

次に、ジャニーズの戦略の成果だ。とくに10年代は、白組司会者を嵐とそのメンバーが9回、そしてNHK『朝イチ』の司会を務めていた井ノ原快彦(V6)がいちどだけ務めた。それにより、なにかしらの政治力学が働いたことが推察される(ただし、SMAPの中居正広が司会を務めた過去6回においてそのような傾向は見られず、大泉洋が司会をする今年もジャニーズ勢が多い)。

最後は、音楽人気を計る指標が混乱したことが挙げられるだろう。前述したように音源ダウンロードが浸透しつつあった10年代前半は、“AKB商法”によってCD売上を指標とするオリコンランキングが音楽人気を計る基準として機能しなくなった。それは、オリコンの代わりに使われるようになったビルボードチャートと比較すると明らかだ(図10)。

しかしこのなかでもジャニーズは、配信に適合しないスタンスを貫きCDを売り続けた。結果、AKB48や坂道グループほどではないが、ジャニーズはCD基準では十分な“人気”を見せ続けている。将来的に消えゆく運命にあるCDは、アイドルファンの熱量(オタク度)によって延命してきたのだ。

ジャニーズは、おそらくこれらの複数の理由から10年代の『紅白』を制覇した。だが、音楽受容がストリーミングサービスやYouTubeなどネット配信に切り替わりつつあるなかで、CD販売に力を入れてきたジャニーズは現在岐路に立たされている。単価が安く、聴かれた回数が売上に直結する配信は、CDのような確実な売上は見込めない。つまり、音楽で勝負しなければならない。

活動休止前の嵐のネット配信解禁と、デビューからネット対応をしたSixTONESとSnow Manが好調な滑り出しを見せたことで、今年はなんとか復調の兆しを見せたが、今後はさらなるスピード感が求められることになるだろう。SMAPはすでに解散し、来年からは嵐も活動を休止し、屋台骨の2本が5年で消えるからだ。

無観客は絶好のチャンス

このように70年にもわたる歴史をデータで見ていくと、『紅白』が時代によって少しずつ変化してきたことがわかる。戦後復興とともに興隆していくポピュラー音楽と歩調を合わせながら、高度経済成長期には団塊の世代が中心となり、80年代後半以降は歴史の蓄積によるベテラン勢の増加とJ-POPムーヴメントの流れに翻弄される。

加えて出演の当落は、人気の反映としていまだに大きな注目を浴びる。しかもここ最近は、他局や映画などにも気をつかった「エンタメ大忘年会」と言えるような企画も少なくない。『紅白』は、地上波テレビや音楽業界だけでなく、日本のエンターテインメント業界全体にとっての大きな中心となっている。

だが、おそらくその時代は終わりに向かっている。地上波テレビをはじめ、各メディアはインターネットメディアに完全に相対化された。音楽はストリーミングサービスで聴き、動画配信サービスも一般化した。従来の「エンタメ大忘年会」の手法はもはや古いものとなり、この先には衰退の途を歩む可能性がある。

そこで注目したいのは、今日の大晦日におこなわれる無観客の『紅白』だ。必然的に従来の手法が使えない今回は、新たな道を拓く絶好の機会でもある。

今夜、71回目の『紅白歌合戦』は果たしてなにを観せてくれるのか──。

【この記事は、Yahoo!ニュース個人編集部とオーサーが内容に関して共同で企画し、オーサーが執筆したものです】

・「嵐ロス」さえ噛み締められなかった2020年末に、世界に挑戦にした5人の活躍を振り返る(2020年12月29日/『ハフポスト日本語版』)

・紅白落選も必然だった…AKB48が急速に「オワコン化」してしまった4つの理由──AKB48はなぜ凋落したのか #1(2020年12月27日/『文春オンライン』)

・“K-POP日本版”が意味すること──JO1とNiziUは抹茶ティーラテになるか(2020年9月28日/『Yahoo!ニュース個人』)

・芸能人が求める自主・自由・グローバル──「芸能界・20世紀レジーム」の終焉(2020年8月31日/『Yahoo!ニュース個人』)

・なにをやっても文句を言われる『紅白歌合戦』──「国民的番組」としての期待と多様な日本社会とのギャップ(2017年12月31日/『Yahoo!ニュース個人』)