ミュージシャンとして、そして「下北沢のカレー屋のおやじさん」として。 曽我部恵一が今考えること。

新型コロナウイルスの感染拡大で音楽業界全体が大きな影響を受けるなか、ユニーク、かつ精力的な活動を見せているアーティストの一人が、曽我部恵一だ。

下北沢を拠点に自ら立ち上げたインディレーベル「ROSE RECORDS」は昨年に15周年を迎え、今年3月19日には亡くなったオリジナルメンバーの丸山晴茂にかわって新メンバーの大工原幹雄を迎え再び3人体制となったサニーデイ・サービスのニューアルバム『いいね!』が配信リリースされた。

5月には同作のCD・アナログ盤の発売にあわせた全国のライブツアーも予定されていたが、こちらは全公演が延期に。その一方で、4月10日には、店主を務める「カレーの店・八月」が下北沢にオープンした。

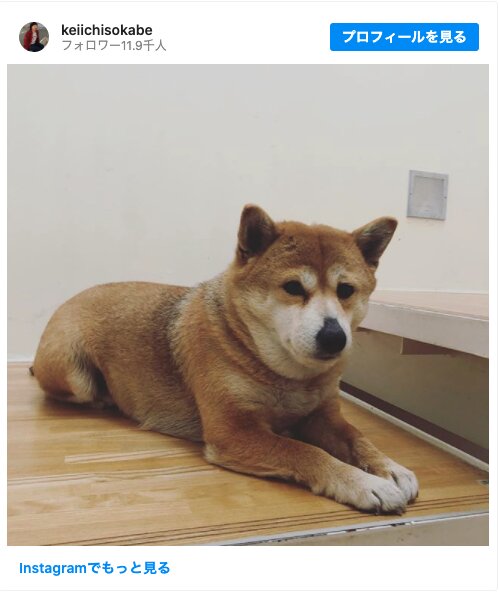

(曽我部恵一Instagramより/筆者スクリーンショット作成)

こうした状況を受け、曽我部本人は「ライブができず、ぼくは下北のカレー屋のおやじさんになった」とツイート。

さらには「カレーの店・八月」の3Fにレコード店「PINK MOON RECORDS」をオープンさせ、先日にはその場所を拠点にオンラインライブを配信するなど、ミュージシャンとしての発信も旺盛に続けている。

5月7日には、こうしたコロナ禍の状況で急遽作ったという新曲「Sometime In Tokyo City」を配信リリースした。

「ここで犬が眠っている」という歌い出しから始まる同曲は、アコースティック・ギターの弾き語りから壮大に展開していく15分のナンバー。歌詞には「下北沢へ来たなら 僕らの店に来ませんか いい匂いがしていますよ」というフレーズもあり、東京に暮らす彼自身の生活のドキュメントのような内容になっている。

ミュージシャンとして、そして生活者として、曽我部恵一は今何を思うのか。本来ならばサニーデイ・サービスの全国ツアーの東京公演が行われていた5月15日の夜に、リモートで取材を行った。

■毎日カレー屋さんとレコード屋さんの仕事をやっていて、それ以外は帰って寝るだけ

――新曲の「Sometime In Tokyo City」、すごくよかったです。4月から新しくカレー屋さんを始めたという曽我部さん自身の生活と密接している、直接的に結びついている曲だと思うので、まずこの曲がどうできたのか、なぜこれが生まれて、どういうふうにこれを作ったのかを最初に訊ければと思うんですけど。どうでしょう?

最近は毎日、朝から夜までカレー屋さんとレコード屋さんの仕事をやっていて。それ以外は帰ってもう寝るだけなんですよ。充実してるんですけど、すごくしんどくて、正直音楽に気持ちが向く感じはないなと思っていて。スランプとかそういうことではなく、今やることを一生懸命やるのが精一杯で音楽に気持ちが向いていかなかった。それと、サニーデイ・サービスのアルバムを完成させたんで、それでちょっと自分の心が落ち着いていたのもあって。だから、こういう世の中になったけど、それについて自分が歌うということはあんまり考えていなかったんですね。

でも、最近はカレー屋さんの仕事中にずっと音楽を聴いてるんですよ。プレイリストを自分で作ってずっと流してるんです。それで、ニール・ヤングの1stアルバムをかけてたんですね。その最後の曲が、「The Last Trip to Tulsa」っていうタイトルでの10分弱くらいある曲で。

長いっちゃ長いけど、何かが起こるようなものじゃなく、歌いたいことを記述していたら、単にそれぐらいの長さになったんだろうなっていうぐらいの曲なんですね。それを聴いていた時に、こういう弾き語りとかで、自分の今思ってることをそのままアコギ弾きながら歌う曲があったらいいんじゃないかなあと思ってたんですよ。それで、夜に家に帰ってなんとなく作り始めて、そうして出来上がった曲です。

――曽我部さんの4月から5月にかけての日常って、さっき話していただいた通り、カレー屋およびレコードショップが9割以上って感じですか?

そうですね。9割5分です。

――そもそも、新型コロナウイルスの感染拡大がなかったらこういう予定じゃなかったですよね。サニーデイ・サービスの新作アルバムがリリースされて、ツアーしているはずだった。

もちろん。今日(取材日は5月15日)も渋谷公会堂(LINE CUBE SHIBUYA)のライブの予定日だったから。

――4月10日に下北沢に「八月」というカレー屋さんをオープンされたわけですが、これは昨年から準備していたんですよね。その時点から状況はどんなふうに変わったんでしょう?

そもそも僕はオーナーなんで、最初はお店に立って接客したりする予定は一切なかったんですよ。みんなでカレーの味も決めたし、どう盛り付けるかとか、ギリギリ手前まではもちろんみんなで作っていくんですけど、実際に僕がお店に立つ予定はなかったですし、アルバイトの人たちも今年のはじめくらいから面接をして、シフトもほぼ決まりかけてたんですよね。

――「CITY COUNTRY CITY」と同じように、曽我部さんはあくまでオーナーとしてお店に関わる予定だったということですよね。

そうです。でも、こういうことになって、まずは3月の時点で「CITY COUNTRY CITY」のお客さんが半分以下に減ったんです。1/3ぐらいまで落ち込んだんじゃないかな。その中で、感染のリスクを抱えながら仕事をしなければいけないというのもあって、スタッフのみんなも疲弊してしまって。そのタイミングぐらいで4月8日に緊急事態宣言が出て、とりあえず「CITY COUNTRY CITY」は一度休業しようということになったんですね。じゃあ家賃とかみんなの給料をどうするんだという時に、カレー屋の準備は進めていたので、無理したら今から営業を開始することもできるということになった。本当だったらオープンはもう少し先で、ちゃんとプレスリリースも作って、マスコミにも告知をしてから満を持して始める予定だったんです。でも、そういう問題じゃないってことになった。じゃあ今日からでもオープンして、まずはテイクアウトで営業を始めようということで、みんなで引っ越したんですね。給料もギリギリだったので、バイトさんにはちゃんと雇えるようになったらまた声かけますねっていうことにして、自分たち数人のスタッフでとりあえずやり始めた。だから僕も店に立たざるを得なかったという感じです。

(曽我部恵一Instagramより/筆者スクリーンショット作成)

――なるほど。いわば、この時期に飲食店の皆さんが直面していた経営危機と同じだったわけですね。

ほぼ同じです。しかも新しい店舗のためにお金を使っちゃっていたんで、普段だったら残ってるようなお金がまったくなかったんですよね。それで厳しかった。銀行が空っぽの状態でこうなったので。

――カレー屋さんの3Fで「PINK MOON RECORDS」というレコードショップもオープンされました。これはどういう計画だったんでしょう?

小さいビルなんですよ。3フロアで、1階が食事をする場所、2階が厨房で。もともと3階はトークイベントとか、ポップアップショップとか、弾き語りのライブをできるような、いわゆるイベントスペースとして運営しようと思っていたんです。でも、それも無理になったので、とりあえず倉庫みたいになってたところをレコード屋さんにしたんですね。最初は「CITY COUNTRY CITY」の在庫を売っていたんですけれど、ゴールデンウィーク明けからは「CITY COUNTRY CITY」も営業しているので、こっちはこっちで独立したレコード屋さんを目指すっていうことで、今は買い付けをしたり、いろいろ商材を集めています。

――なるほど。そういうわけで、カレー屋さんの店先に立ったり、レコードの買い付けに行ったりする毎日を過ごしている。

そうですね。今はレコード屋さんのほうを充実させようと思って、レコードを買い付けて、値段を付けて、解説を書いたりしています。一日の半分ぐらいは3階でポップを書いたりしてますね。

(曽我部恵一Instagramより/筆者スクリーンショット作成)

■やれることを見つけてやっていったら、逆に不安がなくなった

――4月から生活が一変したわけですね。その実感はどうでしたか。

最初はかなり気が重かったですね。収入がほとんどなくなって、蓄えも特にないので。家賃とか給料をどうやって払っていけばいいのかを考えて、かなり落ち込むというか、嫌な気分でした。でも、とにかく今やれることをやるしかないっていうことで仕事を始めたんです。今までのように人前に出て歌ってお金をいただくことができないので、とにかく売れるものは売って、できることはなんでもやって、ちょっとでもお金を儲けないといけないということになった。

そうしてとにかくやれることを見つけてやっていったら、逆に不安がなくなったんですよね。お金の計算よりも先に、とにかく一生懸命に働いて、帰ったら寝るだけみたいな毎日になって。それでなんとかなるんじゃないかなと思ったし。最近はスタッフとも「逆にこういう時期にオープンできてよかったね」という話をしてます。

――逆によかった、というと?

一番大変な時から始まってるから、後はもうちょっとずつよくなっていくだけだし、おそらく今後大変なことが起きても、ここに戻るだけなので。漠然とした不安だと、すごく大きなものに感じちゃうんだけど、このぐらいの不安って、みんなでワイワイ仕事を一生懸命やってたら精神的には乗り越えられるものだなっていう体感があるので。逆に最初に大きい試練をもらって、これはこれでよかったねって話をしています。パワーをもらったんで、今後大変なことになっても、あとは楽しんでやるだけだねって。最初は全くプランになかったけど、レコード屋さんをやるという新しいアイデアも生まれてきたし、僕は少なくとも楽しめているので。この時期にこういうことがあって、最初はかなりビビったけど、結果としてはよかったねっていう気持ちでいます。毎日大変ですけど。

■デビューアルバムのようなものを作りたかった

――そんな中で、先日、サニーデイ・サービスの新作『いいね!』がリリースされました。曽我部さんにとってこの作品はどんな位置づけでしょうか。

数年前に、ドラムの丸山(晴茂)くんが亡くなって。それ以前からドラマー不在な状態で進んできて、いかに不在っていうものをプラスに捉えてまた新しい作品を生み出していくかっていうようなトライをしてきたんだけど、でも、今回はもうそうじゃなくて、新しいドラマーが入って、またスリーピースのロックバンドの出発点に立った。だから、デビューアルバムのようなものを作りたかったっていうのはありますね。

そういう作品に宿っている幼さというか未成熟な感じを出したかった。音楽ですごくいいなと思うのって、そういう青い部分、稚拙な部分なので。必ずしも熟練したテクニックだけが音楽をよくするわけじゃないというのが、ロックとか、僕が好きなパンクにはあるので。そういうものをもう一度掴みにいくような作品です。時間はすごくかかったんですけど、それがやれた。もう一度新しいデビューアルバムができた感覚ですね。

――実際このアルバムって、おっしゃった通りみずみずしさとパンクやポストパンクの不穏さも含まれている、すごく初期衝動的なアルバムだと思ったんです。これは新しい3人になったっていうところで、バンドのモードや体制が変わったっていうことなんですよね。

あるかもしれないですね。いかに自分を不安定な場所に置くかということが大事で。ヴォーカルにしてもそうなんですけど、どんどんうまくなっちゃって、何の危うさもなく朗々と歌えるようになってくるので。そういうことを目指すんじゃなくって、もっと自分たちが不安定な、ぎりぎりのバランスで立ってるような場所に、いかにもう一回立てるかということだったんですよね。自分の状況と精神状態を、いかにそこに持っていけるか。それが一番大きなトライでした。

――アルバムを聴くと気付く人は気付くオマージュがたくさんありますよね。たとえば「心に雲を持つ少年」はザ・スミスへのオマージュが感じられる。曲名にしても《ずっと消えない太陽がある》という歌詞にも、それを思わせるところがある。

うんうん。

――そういう80年代のポストパンクやネオアコって、曽我部さんにとってどういう位置づけなんでしょうか。

まあ、自分のルーツだろうと思います。ギターを持って、ベースとドラムがいて、歌があってバンドが成立しているっていう。オールドファッションなものだけど、僕はやっぱりそこがルーツなので。もう一回エレキギターの音が響き渡るバンドサウンドをやってみたいというのはどこかでありました。

――いろんな名義が並行して走っているなかで、曽我部さんにとってもサニーデイ・サービスは特別な位置づけであるんじゃないかと思うんですが。そのあたりはどうでしょうか。

うん、それはありますね。やっぱり自分が最初にやり始めた看板なので。そこは守り抜かなきゃならないものっていうか、自分のメインの居場所、表現する場所という。そこをまずは守りたい。最初に始めたお店みたいなものでしょうね。

■目の前にお客さんがいなくても自分の気持ちは変わらない

――『いいね!』というアルバムに入っている新曲は、まだライブではほとんど披露できていないわけですよね。ツアーも延期となってしまって、この先のライブやコンサートがどうなるかは、全世界的にもまだ見えていない。

うん。そうですね。

――この2ヶ月で、曽我部さんにとってライブに対しての感じ方や考え方はどんなふうに変わりましたか?

うーん、僕は基本的に何も変わってないですけどね。ただやれてないっていうだけで。また呼ばれたら行くし。こういう中でも何回か配信ライブや、そのための収録をやったんですけれど、目の前にお客さんがいなくても自分の気持ちは変わんないんですよ。無観客だからやりづらいとか一切なくて。別に何も変わんなかったです。

最初はやりづらいんじゃないかなと思ってたんですよ。でも、僕自身は1ミリも変わらなかった。普通に歌うだけで。別にこれでもいいなって思いました。

――実際、このインタビューもオンラインでやっていますよね。僕も正直、対面じゃないとインタビューはやりづらいと思っていたんです。でも、やってみるとちゃんと意思疎通できる実感があります。

そうですよね。

――僕自身、ここ1,2ヶ月は犬の散歩以外は外に出ないような生活を送っていたんですけれど、仕事はちゃんとやれていて。そうそう、僕も犬を飼ってるんです。

そうなんですね。最近?

――3年前からです。「Sometime In Tokyo City」の歌詞にも犬の話が出てきましたけれど、曽我部さんのところにも犬がいるんですよね。

はい、うちには柴犬がいます。コハルという名前です。

(曽我部恵一Instagramより/筆者スクリーンショット作成)

――曽我部さんの生活の中で、犬はどれくらい大きいですか?

歌詞に出てくるんですけど、犬が寝てる顔を見ると、本当に穏やかで、幸せそうな顔をしてるんです。たぶん彼らにとっては幸せとか幸せじゃないとかっていう概念はまったくないと思うんですよね。ただ、ありのままにいることが、こっちから見ると幸せで穏やかに見える。でも、こういうあり方が本当は正しいんだろうなっていうのを教えてくれる気がする。人間以外の動物と暮らすってことは、たとえば本当の優しさとか、すごくそういうものを教えてくれると思ってます。すごく勉強になるし、いてくれてよかったなって思います。人間以外の動物と暮らすことの大事さってありますよね。

――そうですね。最近、犬の散歩をしているときに会う人とよく話すんですけれど、出勤していた人がリモートになって、寂しい思いをしていた犬はみんな飼い主にべったり一緒にいるそうなんですよね。このコロナ禍で犬は一番幸せだって。

確かに。

――これは余談でしたけど、すごく率直にいろいろと状況と曲の話と作品の話をお伺いできて、すごくありがたかったです。

こちらこそ楽しかったです。またリアルでもぜひ会いましょう。

――ありがとうございます。また下北沢に行く時があったらカレー買います。

ぜひぜひ。ありがとうございます。