北京五輪、開・閉会式演出のチャン・イーモウ。映画監督として最近は? 新作では偶然だが五輪との重なりも

2008年の夏季オリンピックに続いて、2022年の冬季オリンピックの開・閉会式でも演出の総監督を任されたチャン・イーモウ。やはり中国の映画監督として世界的にアピールできるのは、この人というわけだろう。

思えばイーモウが演出した2008年の北京の後、2012年のロンドンはダニー・ボイル、2016年のリオデジャネイロはフェルナンド・メイレレスと、それぞれの国を代表する映画監督が開会式の演出を務めてきた(2021年の東京でその流れは途切れた)。

2008年では、開会式で中国の悠久の歴史を豪華絢爛な演出のショーで表現し、スタジアムの「鳥の巣」とド派手な花火との融合など、ある意味、チャン・イーモウらしい「ヴィジュアル的インパクト」で攻めきった印象。オリンピックらしい華やかさだった。今回の2022年の開・閉会式は、コロナの影響で時間も大幅に縮小されたものの、開会式での中国の二十四節気をモチーフにした演出など、チャン・イーモウらしさをあちこちに発見することができた。子供たちを登場させた作品に傑作が多いのもチャン・イーモウ映画の特徴で、たしかに開・閉会式とも、子供たちが多用され、彼らの純粋な表情も心に残った。

2008年、2022年ともに感じたのは、チャン・イーモウの演出に変にメッセージ性やテーマが込められていないところ。あくまでも世界的セレモニーと割り切って、見た目のインパクトを重視しており、それはそれで清々しかったのも事実だ。

実際にチャン・イーモウ監督の作品を振り返っても、一般的に広く認知されているのが、『HERO』や『LOVERS』といった、めくるめく武侠アクション映画だったりして、五輪の演出もその延長として観ると魅了される。アクション映画でなくとも、初期の『紅いコーリャン』や『菊豆(チュイトウ)』、または時代モノの『王妃の紋章』のように、色使いに関しては強烈さが作風のひとつで、そこもこうした大イベントの演出で発揮された。

一方でチャン・イーモウといえば、『初恋のきた道』『あの子を探して』など、純粋な人間ドラマ、子供たちのまっすぐな思い、中国の市井の人々の生々しい生活を描く傑作も多く、大雑把に分けて、A「ド派手作品」、B「日常の人々作品」と両輪で撮っている監督でもある。

ただ、ここ数年、イーモウの作品が日本で大きな話題になることは少なくなった。

2011年の『金陵十三釵(きんりょうじゅうさんさ)』は、中国映画で当時の史上最高の製作費で作られた大作で、中国でも年間トップのヒット。米アカデミー賞の外国語映画賞への中国代表となった。しかもクリスチャン・ベールが主役を演じ、美術には種田陽平らも参加しているのに、日本では劇場公開されなかった。南京事件が描かれ、過剰なまでに反日感情を刺激する作品というのが、未公開の大きな要因と思われる。

その後の2014年の『妻への家路』は文化大革命の時代を描く作品で、イーモウの中ではBの「日常作品」のパターン。これはしっかり日本で公開。

そして2016年の『グレートウォール』はマット・デイモンを主演に迎え、万里の長城でモンスターも登場するアクションという「ド派手作品」のAタイプ。怪獣映画なのか、これ……という感じで、日本でも公開されつつ、国内外で評判はイマイチ。米アカデミー賞の授賞式でも、司会者がこの作品をネタにマット・デイモンをいじったりして、「成功作」とは言い難い結果に。

2018年の『SHADOW/影武者』も三国志をベースに、戦いを描くAタイプの作品で、過去の映画とはまったく違う斬新なアクションが連発され、それが墨絵のような映像の中で展開。その美的センスがイーモウらしかったが、日本で公開されても興行収入は4500万円と、残念ながらあまり話題にならなかった。

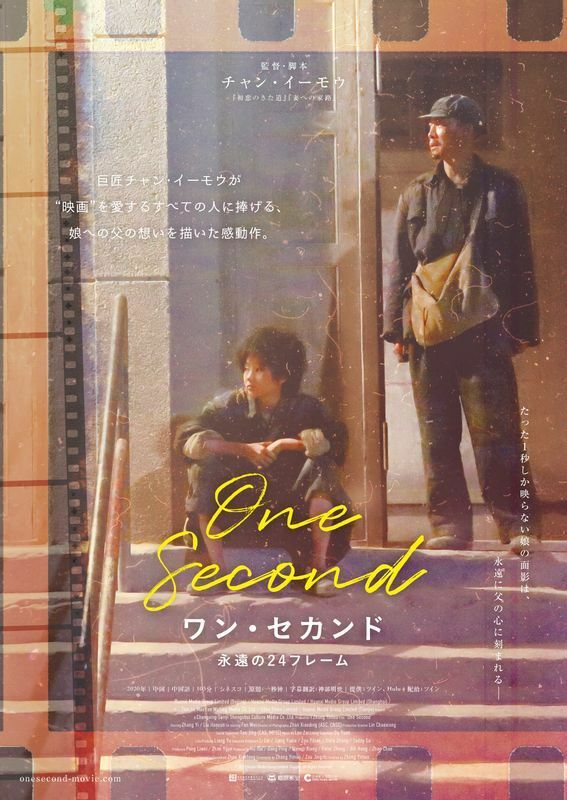

むしろ日本の映画ファンは、Bタイプのイーモウ作品を好むのではないか。そこで北京オリンピック後に公開されるのが、『ワン・セカンド 永遠の24フレーム』で、これは明らかにBタイプ。

2021年のトロント国際映画祭のクロージングとして上映された本作は、イーモウ監督が頻繁に題材にする文化大革命の時代が背景で、市井の人々が主人公。映画館で上映されるニュースフィルムに1秒だけ映っている娘を確認するため、犯罪歴のある主人公が奮闘する物語だが、全編、映画愛に溢れ、チャン・イーモウ版『ニュー・シネマ・パラダイス』と言ってもいい。メインの役でリウ・ハオツンという高校生を映画デビューさせるなど、これまでコン・リー、チャン・ツィイーらを育ててきたイーモウらしい手腕も発揮され、映画ファンが彼の作品に求めるものが見つかる。そんな仕上がりだ。

『ワン・セカンド』の中にこんなセリフが出てくる。

「14歳が大人と競うなんて。なぜだ……」

今回の北京オリンピックとはまったく関係ないシチュエーションだが、不覚にもフィギュアスケートでのドーピング問題が重なったりする。また、文革の時代に人々が映画を心から待ち望み、熱狂する姿は、どこかオリンピックと一般市民の関係も考えさせたりする。

こうした印象は完全に“こじつけ”だが、北京オリンピックの開・閉会式の演出を手がけたチャン・イーモウが、こういう映画を撮っていること。そして期せずして浮かび上がってくるテーマを感じることも、映画を観る楽しみだと教えてくれる。

さらに直近の作品『懸崖之上(原題)』は、1930年の満州で、旧ソ連で訓練を受けた共産党の精鋭たちのミッションを描く、AとBの中間的なタイプ。日本軍による人体実験も出てくるので、はたして日本で公開されるかどうか……。

というわけで、チャン・イーモウは、オリンピックのような国家的イベントや、ユニバーサル・スタジオ北京のアトラクションの演出などを任されながらも、映画監督としては、ひとつの方向性に甘んじることなく、多様な作品をコンスタントに送り出し、その創作の野心がまだまだ衰えていないのである。

『ワン・セカンド 永遠の24フレーム』は、5月20日からTOHOシネマズ シャンテほかで全国公開。