仕事×育児×病気の両立。5回のがん再発と闘いながら、東大病院の放射線科医を務める女性の生きる力

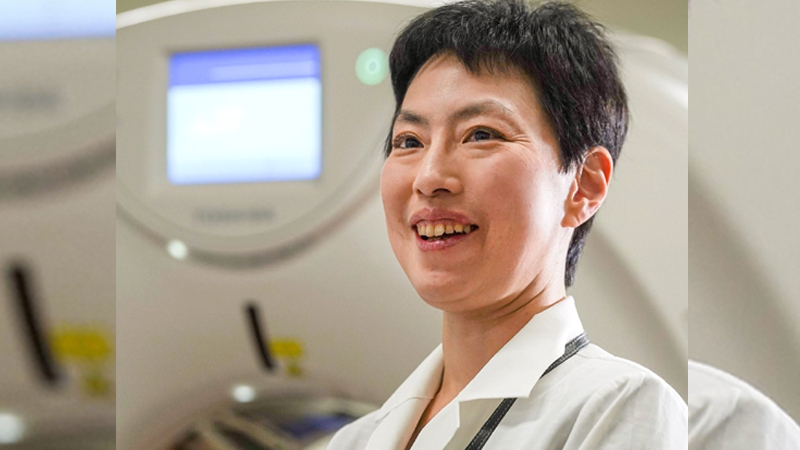

5年生存率3割。再発すればその確率はさらに下がると言われる中、5回の再発を乗り越え、今も東大病院で放射線診断医を務めている前田恵理子さん(43歳)。

肺癌を発症したのは5年前の37歳の時。一人息子は当時わずか4歳だった。これだけでも大変な生活なのに、彼女のエネルギーには感服する。がんになってからも数々の講演にも立ち、小児被ばく低減の第一人者として国内外のガイドラインなどの執筆にも当たる。趣味も忘れず、ヴァイオリンではプロはだしの腕前を披露し、最近では幼少より興味を持っていた気象の勉強にもいそしんでいるそうだ。

今年に入って5度目の再発である脳転移の手術で、視野の右半分を失ってしまったが、それでもこの8月には、気象予報士試験に挑戦した。

彼女のエネルギーは、一体どこから来るのだろうか。彼女の生きる力とは何なのか。本人に話を聞いた。

●重度喘息により16回の入退院をしながら、東大医学部に現役合格

前田さんと私(筆者)は、桐蔭学園高等学校で隣同士のクラスだった。彼女が成績優秀で東大医学部に華麗なる合格をしていったのは知っていたが、その陰で重度の喘息と闘っていたとは知らなかった。

前田さんの人生は、常に病気との闘いだった。父親の赴任で11歳から14歳までオランダのインターナショナルスクールに通った。その頃に喘息を発症。日本に帰国後、桐蔭学園に編入したが、オランダとはまるで異なる日本的な学習に苦労したそう。

私(筆者)は第二子出産直後の41歳の時に喘息持ちになったので、前田さんの苦労が少しは分かる。咳込むと、まるで溺れているかのように息が吸えなくなるし、あまりの咳で嘔吐してしまうこともある。彼女は重度で入退院を繰り返していたとのことなので、その苦しさは尋常ではなかっただろう。

中学生のころは、帰国子女としてのハンデと喘息に足を取られ、試験で思うように力を発揮できず、悔し涙を流したことが何度もあったという。内部進学のための高校受験でも、日本式の数学が全くできずに失敗してしまった。そこで一念発起して小学校高学年の四則演算からやり直し、大学受験のころには数学が得意科目になっていたそうだ。

東大生になると喘息は一旦落ち着いたが、解剖実習のホルマリンや臨床実習の負荷により再び悪化し、5年生以降は酸素ボンベのカートを引いて実習をしていた。鼻に管をつけてボンベを引くのは、女性としては気が重かったことだろう。(以下、写真参照)

彼女のド根性は、ここから来ている。喘息に邪魔され続けたことで、人並み以上の忍耐力を身に付けていた。

参考:前田恵理子さんの著書「passion受難を情熱に変えて」

●放射線診断医になったことで、自分のがんを見つけられたという幸運

放射線科の診断部門はデスクワークも多く、国内外で車いすのドクターが活躍しているという。これは、酸素ボンベを引いて仕事をすることになる、当時の前田さんにとっては安心材料だった。また、「どの部位も全部見ることが出来る」ということに魅力を感じて放射線科を志したそうだ。この選択がまさか自分の命を救うことになるとは思わなかっただろう。

放射線科医となって13年目の2015年2月、前田さんは職場健診に提出する胸部のレントゲン写真を病院内で撮影した際に、その写真に不鮮明な影を見つけ、自分で肺癌と診断した。

女性は35歳から55歳までは男性よりもがんに罹る確率が高い。2017年の統計を見ると、20歳の日本人が55歳までに何らかのがんにかかる確率は、女性で1.1%、男性で0.9%(国立がん研究センターがん情報サービスによる)となっている。

これは、女性特有のがんである乳がん、子宮頸がん、子宮体がん、卵巣がんの発生が30代~40代で高まるからである。ちなみに働く世代全体でみると、65歳までに何らかのがんにかかる確率は男性で3.4%、女性で2.8%と、男性のほうが高くなる。

働く期間が長くなった今、がんと仕事の両立は誰にとっても他人事ではないのだが、特に女性のがんは働き盛りを襲うことが多いために、仕事×育児×病気の両立というのは女性にとってより身近な課題なのである。

このような統計があるので、女性特有のがんならまだありうると思っていたと前田さんはいう。しかし、かかったのは肺がん。肺がんというと喫煙する男性に多いイメージがあるが、実際には喫煙をしない女性に多い腺がんというタイプの癌も、肺がんのなかで大きな割合を占める。

しかし、腺がんでも30代となるととても珍しい。当時、前田さんは散々人生をかき乱された喘息がやっと収まり、酸素吸入からも離脱して、ようやく健康な人生を謳歌していたところだった。また肺を患うことには、大いに面食らったそうだ。

最初はさすがに冷静になれず、4歳の息子さんが母親を亡くしてしまうのかと思うと不憫で、息子さんのことばかり考えていたという。しかし、前田さんは「自分の身体は自分だけのものではない。息子のためにも絶対にこの闘いに勝つ」と心に誓ったそうだ。母は強し。人は自分のためには出来ないけど、誰かのためになら底知れぬパワーを出せることがある。

●がんとの共存、繰り返す再発との闘い

がんは一見ステージIAという一番軽いステージに見えた。しかし手術をしてみると、がんは肺の外側を包む膜(胸膜)を超えて、肺と胸壁の間のスペース(胸腔)にこぼれ落ちていた。こうなると、こぼれ落ちたがんが胸膜の上で成長して再発してしまうことが多い。

5年生存率も、ステージIAであれば9割だが、胸膜を破っているとなると3割に下がってしまう。手術の結果を聞いたときは、絶望してどれだけ泣いたか分からないという。術後は、少しでも生存率を上げるために、4か月にわたって化学療法を受けることになった。

発症から2年半後の2017年8月には、無情にも再発が起きた。恐れていた通りに、胸膜に散らばったがんが大きくなってしまう「胸膜播種(きょうまくはんしゅ)」と呼ばれる状態だった。分子標的薬を服用することで、その後1年半にわたって小康を保つことができたが、副作用のひどい下痢やニキビに近いような皮疹、巻き爪に苦しめられたそうだ。

2度目の再発は、発症から約4年となる2019年1月だった。2017年に見られた胸膜の再発の一つが急速に大きくなり、肺靭帯(はいじんたい)リンパ節も突然大きくなった。普通の再発の経過としては増大が速すぎたため、急いで手術を行うと、腺癌だったはずの前田さんのがんは、小細胞がんという、非常に予後が悪いタイプのがんに性質が変わってしまっていた。

小細胞がんは増殖速度がきわめて速く、転移を起こしやすい。手術で取り除くことが出来ない微細な小細胞がんを叩くため、術後4か月にわたって化学療法を受けた。

悪いことばかりではなかった。普通、胸膜播種は無数にがんが広がってしまい、手術できないことが多い。しかし、手術を行ったおかげで、前田さんの胸膜のがんは6か所にしかないことがわかった。そのため1月の手術では、6か所の病変のうち、肺の下端にあった5か所の病変を切除することができた。

化学療法中には、肺の上の方に残っていた6つ目の病変が大きくなり、その近くにもう1つ新しい病変が出てきて3回目の再発となった。しかしこの時は、1月の経験から迷いなく3回目の手術に踏み切れたという。

2019年6月の3回目の手術から2ヶ月後の2019年8月には、心臓の横のリンパ節が急激に大きくなり、4回目の再発となった。今度は心臓に近すぎるために手術ができず、放射線治療が行われた。

がんが食道に接していたため、照射による副作用で食道炎になった。何を飲み込んでもつかえて胸が痛むし、何も食べていなくてもムカムカと気持ち悪かった。同時に気温の変化で体調を崩し、風邪と喘息発作も重なって、唸りながら苦しんだという。

このように2019年は立て続けに3回の再発に大変だったはずだが、驚くことに、2月~4月には化学療法をしながら、国内外で8本もの講演をこなし、放射線学会のオーケストラではコンサートマスターまで務めている。9月の放射線治療の2週間後には韓国に飛び、招待講演をこなしたそうだ。

学術に触れる、音楽を楽しむ、それが元気のもとだと前田さんはいう。化学療法の副作用はきつかったが、本番が大好きな前田さんにとって、人前に出る仕事を多く抱えていたことは張り合いになったそうだ。

●5回目の再発で半盲に

2020年2月、発症から5年を迎え、前田さんは一つの節目となる5年生存を達成した。しかし、その1か月後の3月には、強い頭痛が続いて寝込んでしまう。MRIを撮ると、左後頭葉に5cmの大きさの脳腫瘍が見つかり、緊急の開頭手術を受けた。

手術の結果はまたもや小細胞がん、5回目の再発だった。手術を受けた後に放射線治療と化学療法を行い、今のところは全身のどこにも新たな再発はない状態に持ち込むことができている。

しかし、前田さんは視覚処理をする後頭葉を切除してしまったことで、視野の右半分を失ってしまった。右から来る人や車に気が付かない、パソコンを使うとすぐにカーソルが見えなくなってしまうなど、半盲は日常生活や仕事に大きな影響を与えた。

放射線科の診療は、画像を読む順番や目の使い方を工夫することでできるようになった。しかし、横書きの文章を読む際に、健康な人が無意識に行っている「少し先の文章を読む」ということができないため、読むことにとても苦労するという。論文を読むことが多い大学の仕事にとても差し支えるため、現在は読み上げソフトを使ったり、音読の練習をしたりと試行錯誤のリハビリをしているそうだ。視覚障害を押して気象予報士の試験を受けたのも、新たな勉強スタイルを模索するための試行錯誤の一環だという。

このような苦労はあるものの、前田さんはすでに臨床に復帰し、執筆や講演に追われる生活に戻っている。彼女のことだから、きっと視覚障害と共にうまく仕事をする方法を見つけ出していくだろう。

●病気を人生の主役にしたくない

これだけの困難の連続でありながら、なぜ清々しいほど強くいられるのか。もう死にたい、逃げたいと思ったことはないのかと、私(筆者)は聞いた。すると前田さんは、中学3年生の喘息に苦しみ、帰国子女で周りとのギャップも辛かった時に、アレルギーのある薬を飲んで死のうと思ったことがある、と教えてくれた。高校3年の時にも、喘息が辛すぎて、先も見えず、あやうく死を選びかけたことがあるそうだ。なんとか踏みとどまったのは、「医者になる夢」があったから。

ちなみにがんと分かってからは、死にたいと思ったことは微塵もないという。中高生のころの自分に、今の自分を教えてあげたい。家庭があり、子どもがいて、夢であった医師にもなれ、こんなにも強くなったと。

私(筆者)は、がんになる前となった後で、変わったことはあるかと尋ねた。前田さんは、がんはもっともっと大変な病気だと思っていたけれど、近いうちに命に係わる状態にならない限り、慢性疾患という意味では重症喘息とあまり変わらないことがわかった、と答えた。もっとも、初発や1~2回目の再発のころは心にもっと重くのしかかっていたそうで、こんな風に達観できるのは、度重なる再発を克服してきた事実の裏打ちがあってこそだという。様々な病気を克服できたことには運の要素が大きいけれど、医学はどんどん進歩するので、少しでも後ろに引っ張ることが大事だという。

病気になり、家族や同僚など周りへの感謝も増したそうだ。放射線診断科は、病院でもっともIT化が進み、もっとも働き方改革が進んでいて、最近では男性の育休取得者もでてきた。東大放射線科でも、この3年で2人の男性常勤職員が育休を取得し、そのうち1人が1ヶ月ほど時短勤務をした(東大放射線診断科は男性21名、女性3名の計24名の医師と20名ほどの大学院生や研修医がいる)。

IT化が進むと、意識も先進的になり、効率よく仕事を回す職場になる。30年余りにおよぶ自身の闘病生活とIT化が時を同じくして進んだことも、仕事を続けることができた要素だという。

前田さんは自身を通して、母として、患者として、医師として、あるべき姿を見せてくれているのだと私は思った。前田さんの生き方は、withコロナの時代に、多くの人に勇気を与えてくれるものだ。