『月例経済報告』は政府広報と変わらない

月例経済報告は政府の願望に過ぎない

政府が発表した2020年2月の『月例経済報告』では、「景気は緩やかに回復している」という判断をしています。その根拠となっているのが、雇用や所得の環境が底堅く、個人消費は回復傾向にあるという政府の願望が反映された認識です。

たしかに、足元の2019年12月の失業率は2.2%と、歴史的に低い水準にあります。名目賃金も2019年はマイナスになったものの、2014年から2018年まで5年連続で増えてきました。しかし、それでも政府の景気認識は、国民の生活実感から大きく乖離しているといわざるをえません。

少子高齢化の時代における常識とは

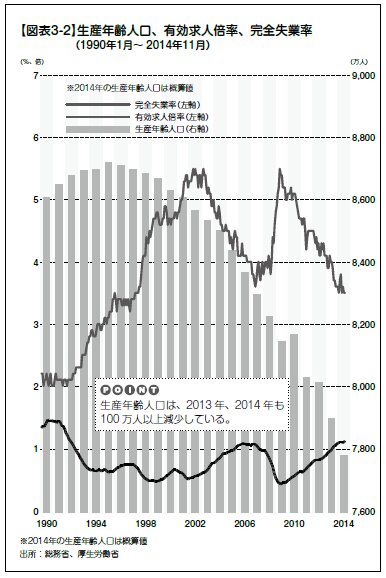

私は2014年頃から一貫して、失業率が低下を続ける背景には、少子高齢化に伴う生産年齢人口(15歳~64歳)の減少があると訴えてきました。少子高齢化が進む社会では、たとえ景気が芳しくなくても、失業率が低下の一途をたどるというのは自明の理であったからです。

実際に、日本の総人口は2013年~2015年の3年間で年平均0.18%程度しか減っていなかったのに対して、生産年齢人口は1.30%程度も減っていたのです。団塊世代の大量退職の時期が2012年から始まることで、それ以降の人手不足が深刻化し、失業率が完全雇用に近い状態まで低下し続けるのは必然だったというわけです。(グラフ参照:2015年2月刊行の拙書より転載)

日本の失業率を見る時に、今までと同じ経済のパラダイム、すなわち「景気が良くなる=失業率が低下する」という見方が通用すると考えてはいけません。失業率をはじめとして雇用関連の指標が好調だったとしても、経済学の教科書通りに、単純に景気が良いとは判断できないと理解するべきでしょう。

国民の生活水準を如実に表す指標とは

国民の生活水準を見る時に適当な所得に関する指標は、政府が重視する「名目賃金」や「総雇用者所得」ではなく、物価を考慮に入れた「実質賃金」のほうです。たとえ名目賃金が上がったとしても、物価がそれ以上に上がってしまえば、国民は消費を抑えるようになるからです。

現実に、円安によって物価の上昇が顕著であった2013年~2015年の3年間では、実質賃金の下落幅は4.6ポイント(2015年=100で計算)と、リーマン・ショック期に迫るほどの落ち込みを記録していたのです。おまけに、足元の2019年の実質賃金は99.9となり、2015年の水準をわずかとはいえ下回っている(0.1ポイント減)というわけです。(2019年2月1日の「アベノミクス以降の実質賃金は、リーマン・ショック期並みに落ちていたという事実」を参照)

政府は景気拡大が7年以上続いていると説明していますが、様々なメディアの世論調査によれば、国民の約8割は景気回復が始まったという当初からそのような実感はないと答え続けてきました。今の時点で同様の調査が行われれば、おそらく9割を超える人々が景気は回復しているとは思わないと答えるのではないでしょうか。

ごまかしができない指標とは

中央官庁が発表する経済指標のなかで、国民生活の実情に近いものとして「実質賃金」のほかには、「景気動向指数」という指標があります。景気動向指数とは、景気に敏感に反応する指標の動きを統合することによって、景気の現状を把握したり将来を予測したりするために作成されています。

この指数が優れているところは、数字に基づいて機械的に景気の基調が判断されている点にあります。基調判断には「改善」「足踏み」「上方への局面変化」「下方への局面変化」「悪化」「下げ止まり」の6つがあり、月例経済報告のように恣意的に判断することはできないのです。

景気動向指数による基調判断の推移を景気拡大が始まった2012年12月から振り返ってみると、2014年3月まで「改善」だったのですが、2014年4月から2016年9月まで「足踏み」が続いていました。その後、2016年10月から「改善」「足踏み」「下方への局面変化」「悪化」「下げ止まり」と変遷し、2019年8月から5カ月連続の「悪化」となっています。

「景気が回復している=政府の誤った認識」という事実

過去のデータからわかるのは、景気動向指数の「悪化」が5カ月連続まで長引いたのは、リーマン・ショック前後の2008年6月~2009年4月の11カ月連続以来の出来事だということです。政府が前回の景気後退局面と認定した2012年5月~11月の7カ月間の時期であっても、同指数の悪化は4カ月までしか続かなかったのです。

それに加えて、景気動向指数の推移を見ていて気づかされるのは、「改善」の時の指数の上昇幅よりも「足踏み」や「悪化」の時の指数の下落幅のほうが断然大きいということです。実際に、最新の2019年12月時点の景気動向指数は94.7(2015年=100)となり、2014年3月の105.6より10.9ポイントも低い水準にあるのです。

指数そのものだけで判断すると、少なくとも過去6年間の景気は改善どころか停滞が続いていたというのが、子どもでも理解できます。今起こっている新型肺炎の感染拡大を考慮に入れなくても、現実には景気が回復しているとはいえない結果が明らかになっているというわけです。

政府の呆れた理屈とは

数年前のBSフジの「プライムニュース」において、早川英男氏(富士通総研エグゼクティブ・フェロー・元日銀理事)とお話をする機会があったのですが、政府の景気判断について面白い見解をお伺いすることができました。

それは、政府が景気判断をする時には、「拡大」か「後退」かの二択しかないということです。後退にならなければ、拡大になるという理屈で判断しているということです。その判断として重要視されるのが雇用関連の指標であり、労働力人口が減少する状況下では、実感の景気が多少悪くなっても雇用は簡単には崩れないので、景気拡大は続くという判断になりうるというのです。

そういった意味で早川氏の知見は、雇用関連の指標では景気の正しい姿を判断できないという私の見解を裏付けており、政府の月例経済報告はまったく信用するに値しないといえるでしょう。月例経済報告が政府の広報として機能している現状は、非常に由々しき事態であると思っている次第です。