ロヒンギャ危機はなぜ「大量虐殺ではない」のか:「悪」との対話は可能か

10月23日、スイスのジュネーブでロヒンギャ危機を議論する国際会議がEUとクウェートの主催で開かれました。

ミャンマー、ラカイン州での迫害により、約50万人のロヒンギャ難民がバングラデシュなどに逃れる事態に、英国などは強制力のある制裁などを決議できる国連安保理で議論することを主張していました。しかし、よりフランクに各国が意見を述べあう場として、この会議は開催されました。

この会議では、ロヒンギャ難民の支援に各国が新たに2億2800万ドルを提供することが発表されました。この金額は、ロヒンギャ危機に対する国際的な関心の高さを示します。

国際政治における言葉の重み

ところで、ロヒンギャ危機に関して、国連は「『教科書に出てくるような』民族浄化の事例』と呼びましたが、「大量虐殺(ジェノサイド)」の語は用いられていません(もちろんミャンマー政府・軍はこれを否定している)。

数多くの難民を受け入れてきたバングラデシュ政府はロヒンギャ問題を「大量虐殺」と表現しました。しかし、それを除けば、これまでのところ主要国の指導者のなかでロヒンギャ危機を「大量虐殺」と表現したのは、フランスのマクロン大統領などごく少数にとどまります。

なぜ、ほとんどの国や指導者たちはこれを「大量虐殺」と呼ばないのでしょうか。そこには、国際政治において言葉とイメージが大きな影響力を持つがゆえに、各国が慎重にこの語を用いないようにしている姿がうかがえます。

「大量虐殺」とは何か

大量虐殺は、戦時と平時を問わず、特定の集団を組織的に殺害したり、強制的に移住させたりする行為を指します。第二次世界大戦中のナチスによるホロコーストなどを念頭に1948年に締結された「ジェノサイド条約」では、「人間集団に対する組織的、意図的な破壊」である以下の事柄が禁じられています。

- 特定集団の殺害、

- 重大な身体的・精神的な害悪を与えること(レイプなど)、

- 身体の破壊を目的に集団生活を押し付けること(強制収容所にいれるなど)、

- 特定の集団の出生を制限すること、

- 子どもを強制的に連行すること。

その後の世界で、大量虐殺が大きな関心を集めたきっかけは、冷戦終結後の1990年代にユーゴスラビアやアフリカ各地で頻発した内戦にありました。例えばルワンダ内戦(1990−1994)の末期に発生したルワンダ虐殺では、約80万人が殺害されたとみられます。

「絶対的な『悪』」として

各地で相次いだ大量虐殺は、CNNなど国際メディアの発達もあって、国際的な関心を集めるようになります。その結果、ジェノサイド条約の実効性を高めるため、1998年に国際刑事裁判所(ICC)設立のためのローマ規程が採択されました。

ICCは大量虐殺の他、人道に対する罪(集団レイプ、人種隔離、拷問など)、侵略の罪、戦争犯罪などを裁く常設の裁判所です。ルワンダや旧ユーゴスラビアでは、戦後に特別法廷が設置され、大量虐殺の責任者らが処罰されましたが、それらはいずれも臨時のものでした。

常設のICCが設立されたことは、少なくとも公式には、「大量虐殺は人類全体にとって許されない『悪』である」という考え方が「世界全体で共有すべき価値観」になったことを象徴するもので、これによって「大量虐殺」に対する抑止効果が期待されました。「大量虐殺」の言葉には、それだけの重みがあるのです。

「大量虐殺」をめぐる対立

ところが、その後も深刻な人道危機はなくならず、そのなかで「大量虐殺」の語そのものが対立の争点になることも増えていきました。スーダンの事例は、その典型です。

スーダンのダルフール地方では、2003年からアラブ系民兵によるアフリカ系住民に対する殺害などが頻発。70万人以上が難民となるなか、スーダン政府や同国のバシール大統領がアラブ系民兵に指示・命令を下し、武器を提供しているという疑惑が浮上。ところが、国連は2004年にこれを「世界最悪の人道危機」と報告し、「大量虐殺」とは呼びませんでした。

「人道危機」は災害や飢饉などでも用いられる言葉で、「大量虐殺」と比べて「意図的、組織的な行為であるか」が曖昧になります。

この時、「大量虐殺」が公式に用いられなかった大きな要因の一つには、中国がこれに反対したことがありました。中国は油田開発を通じてスーダン政府と密接な関係にあります。

つまり、ダルフール紛争を「大量虐殺」と呼ばせなかったことで、中国はスーダン政府やバシール大統領が「許されざる『悪』」にされるのを庇ったといえます。さらに、国連安保理で米英がスーダン政府への制裁を提案した時も、中ロは「内政不干渉」を盾に、これに反対しています。

「悪」の反旗

ところが2009年と2010年、ICCはバシール大統領に「大量虐殺」や「人道に対する罪」などの嫌疑で相次いで逮捕状を発行。現職大統領が国際指名手配される事態となったのです。

2017年段階で、ICCの専門家444名のうち欧米諸国の出身者は262名を占めます。これに象徴されるように、ICCが欧米諸国の意向を踏まえたものになりやすいという批判は、アフリカ諸国などからも聞かれます。

逮捕状の発行に対して、バシール大統領はアラブ系民兵への関与を改めて否定。「小競り合い」があることを認めながらも「内戦」や「大量虐殺」を否定。「ダルフールに行けば真実がわかる」と豪語し、欧米諸国の「内政干渉」を逆に批判したのです。

現地への立ち入りを制限しながら「現地に行けば分かる」と言い張る主張や、欧米諸国の「過剰反応」への批判は、ミャンマー政府の対応と瓜二つといえます。

いずれにせよ、バシール大統領の主張には、中国やロシアだけでなく、多くのアフリカ諸国が呼応。2016年、南アフリカで開催されたアフリカ各国の会議にバシール大統領が出席。この際、南アはICC加盟国だったにもかかわらず、同氏を逮捕することなく、その帰国を事実上認めました。その後、南アはICCから脱退しています。

誰が判断するか?

スーダン政府を「盗っ人猛々しい」とみることは容易です。さらに、スーダンに好意的な国の多くで、人権状況に問題があることも確かです。

その一方で、注意すべきは、内戦で勝利した現体制のもとで調査や解明が進められたルワンダ虐殺のように、「明白な勝者」がそれと認定しない限り、「大量虐殺」の有無そのものが水掛け論になりやすいことです。そのうえ、その言葉を発する者とその言葉を投げつけられる者との関係次第で、「大量虐殺」と呼ばれたり、呼ばれなかったりすることも珍しくありません。

例えば、冷戦時代の1970-71年、パキスタン軍が政府への抗議活動を行っていた同国東部の住民50万-300万人を殺害。この事態を、パキスタンと対立するインド政府が「大量虐殺」と呼び、インドを支援するソ連の『プラウダ』紙が伝えた一方、パキスタン政府の安全保障上のパートナーであった西側諸国は沈黙。1971年に東パキスタンはバングラデシュとして独立しましたが、この事件は「大量虐殺」と呼ばれることなく、歴史の闇に葬られたのです。

現代でも、「大量虐殺」が、その言葉を発する者の恣意に流れやすいことは同様です。特に、政治的影響力やメディアの発信力で群を抜き、「国際世論」を左右する欧米諸国との関係は、「大量虐殺」と呼ばれるかどうかを左右する大きな要因になりがちです。

スーダンの場合、1993年から米国が「テロ支援国家」に指定するなど、欧米諸国と決して良好な関係にありませんでした。これはダルフール紛争をめぐり、欧米諸国がスーダンに「大量虐殺」の認定を下すことを容易にしたといえます。

ミャンマーを取り巻く力の相殺

この観点からロヒンギャ問題をみると、各国が「大量虐殺」の語を用いることを躊躇することは、不思議ではありません。

欧米諸国は1988年のクーデタ後、ミャンマーに対して経済制裁を実施。しかし、その間に周辺国、とりわけ中国がミャンマーへの経済進出を加速。この背景のもと、2011年の民政移管後、西側諸国は経済制裁を解除し、雪崩を打ってミャンマーへの経済進出を加速させてきました。

つまり、欧米諸国がミャンマーを追い詰めすぎることは、これを擁護する中国にミャンマー政府を向かわせるだけに終わりかねません。それはひいては「東南アジア最後のフロンティア」における中国の一人勝ちをもたらすとみられます。この懸念が欧米諸国をして、ミャンマー政府に「絶対的な悪」のラベルを貼るのを逡巡させているといえるでしょう。

これは同時に、なぜフランスのマクロン大統領がロヒンギャ問題を「大量虐殺」と呼べたかを説明するものです。

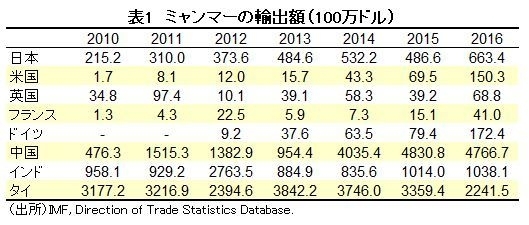

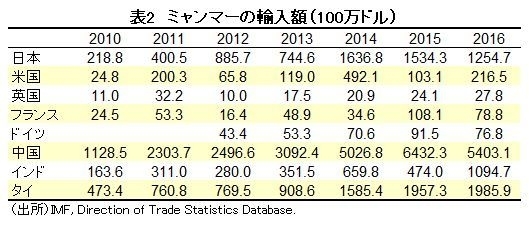

ミャンマーは旧英領で、もともとフランスにとっては縁遠く、表で示すように経済進出のペースも総じて緩やかです。つまり、フランスにとってミャンマー政府は(ルワンダ内戦当時のルワンダ政府と異なり)「保護あるいは監督すべき子分」でも「大きな利害のあるビジネスパートナー」でもないため、ロヒンギャ危機を「大量虐殺」と呼ぶハードルは低かったといえます。

「悪」との対話は可能か

国連でジェノサイド防止の業務に勤めた経験のある国際弁護士のアシュレー・キンセス氏は、世界のリーダーたちがロヒンギャ問題を「大量虐殺」と呼ばないことに不満を呈しています。同氏がいうように、「人道が政治によって歪められてきた」ことは疑問の余地がありません。また、数多くの人々が組織的に殺害される状況は、無視されるべきでないでしょう。

とはいえ、ロヒンギャ問題を「大量虐殺」と呼ぶことが事態の改善につながるかは疑問です。ダルフール紛争の場合、「絶対的な悪」と名指しされることで、スーダン政府はかえって欧米諸国と敵対的になり、結果的に事態は長期化しました。繰り返しになりますが、「明白な勝者」のいない状況で「絶対的な悪」を指弾することには限界があるのです。

したがって、ロヒンギャ危機において各国は、「絶対的な悪」のラベリングによるリスクを避けると同時に「絶対的な悪」を無視しないという、困難な作業に直面しているといえるでしょう。