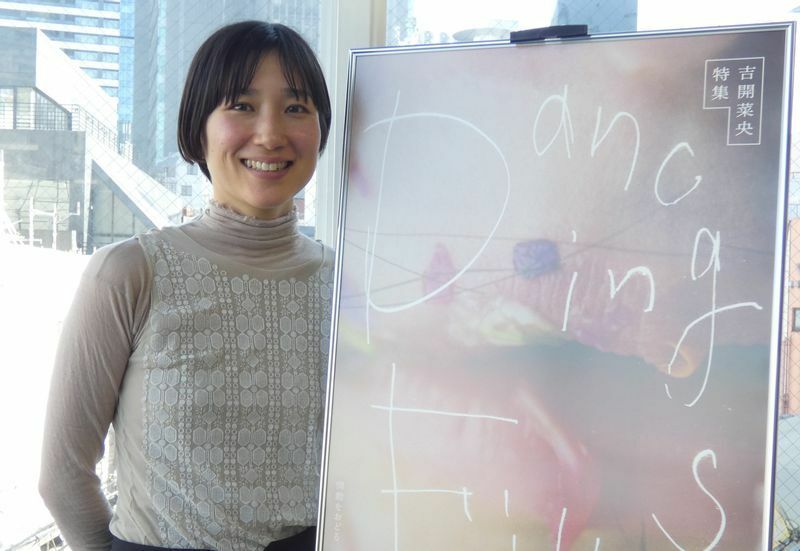

米津玄師MV「Lemon」の踊る女性は彼女!実は映画作家の顔を持つ吉開菜央の作品世界に迫る

現在ユーロスペースで「吉開菜央特集:Dancing Films 情動をおどる」と銘打った特集上映が組まれている吉開菜央。再生回数6憶回を突破した米津玄師のMV「Lemon」の振付を担当するとともに出演もしている彼女は、振付師、ダンサーともうひとつ、映画作家という顔も持つ。

今回の特集上映は、彼女の映画作家としての軌跡を辿ったもの。前回のインタビューでは、カンヌ映画祭に出品されると同時にさまざまな問題が浮上した「Grand Bouquet」について紐解いたが、後編となる今回はさらに深く彼女の作品世界に迫る。

映画音楽とは違う「音楽」を求めて

特集では、「Grand Bouquet」「ほったまるびより」「静坐社」「梨君たまこと牙のゆくえ」「みずのきれいな湖に」「Wheel Music」の6作が2つのプログラムに分けて上映されるが、共通して感じるのは、「音」へのこだわり。効果音の付け方や音の配置などのサウンド・デザインの精密さに驚かされる。また、その音は、踊りとそのダンスを生み出す人間(ダンサー)の肉体とも密接に結びついているように映る。

「私のほとんどの作品は基本的にセリフがありません。だから、おのずと作品の中で『音』の重要度は高いです。

ただ、みなさんが想像される映画とはちょっと違うといいますか(笑)。作品の性質上、通常の映画で用いられるような『音楽』はあまり使わない。

たとえば、おおよその映画は、このシーンの感情をわかりやすく伝えるためにあてたり、ある種の時報のように定期的にテーマ曲を流したり、映画の締めとして主題歌を流したりする。

私の作品は、音楽で感情を語りすぎることを避けようとする傾向があります。どちらかというと大事なのは、私が感じる『音』なんです。

どういうことかというと、自分自身、たとえば音楽にノっていない人の体を見ても、そこになにかしらの『音』を感じるんです。日常生活の身体の一連の動作が、ワンフレーズの曲のように感じるときがある。無音で踊られるダンスが、音楽のように感じる瞬間がある。

それをそのまま映像にして、そこで感じた音をつけたい気持ちがあるんです。たとえば、口の動きがドの音で、手指の動きがレの音で、みたいなことでそれを組み合わせていったら、ひとつの人の体が構成されて、ひとつの音楽ができる。そんなことができないかと思いながら、毎回取り組んでいるところがある。抽象的でわかりづらいと思うんですけど(苦笑)。

いずれにしても、画にどういう音を付けるかは私の中ではすごく重要。ただ、自分のイメージする映像は比較的納得したものが撮れるんですけど、その映像からまたイメージして感じている音を作るのはほんとうに苦手でした。やり方がわからなくて音作りにはずっと悩んでいたんですけど、2015年の『ほったまるびより』(2015年の作品。第19回文化庁メディア芸術祭エンターテインメント部門新人賞受賞作)を作ったときに、音響演出の北田雅也さんに幸運にも出会うことができたんです。

『ほったまるびより』(※『ほったまる』とは『ほうっておくとたまるもの』の略)は平屋の一軒家に隠れ住む4人の女子衆が登場しますけど、ダンサーである彼女たちの動きを、北田さんと一緒にフォーリースタジオに入って、映像をみながら、ダンサーの動作音をわたし自身が動いて音を当てることができたんです。

このときの経験は、ほんとうに大きかった。そこからだいぶ音作りへの経験値が上がって、ここにこういう音を入れるとこう受けとめてもらえるかなとか、こういう音を入れたらこのダンスはこういうものに感じてもらえるかなとか、考えられるようになりました。いまは言葉なみに映像を物語れる手段として『音』は大事に意識しています」

私がセリフや言葉を用いない理由

もうひとつ吉開作品の大きな特徴といっていいのが、前回のインタビューでも少し触れたが、セリフや言葉を用いないこと。この理由はどこにあるのだろう?

「これもほんとうに苦手だったんです。言葉そのものというよりも、なにかセリフという作られた言葉が苦手で。小説はいいんです。自分の頭の中で勝手にいいように再生するので。

セリフセリフしている音声を映像で展開させていくことが、なんか自分の肌に合わないというか。自分が映画を撮り始めた大学時代、日本の映画を観ていても『言葉が整いすぎてる。普通に生きてたら、そういう言葉は出てこないけどな』と思ってしまうこともあって、わたしが不勉強でそれでも成立している強度のある映画をちゃんと観たことがなかったからか、なんかセリフアレルギーみたいなところがあったんです。たとえば、フランス語とかだと問題ないんですけど、なにか日本語だとセリフが重くこってり感じてしまう。そういう自分の中に日本語に対する苦手な印象が強くあって、極力言葉を使いたくなくなったんですよね。それから、文章を書くのは好きでいろいろと書いていましたけど、自分でその映像になじむようなセリフを書く自信もなかった気がします。

だから、もともと言葉よりも、身体で表現した方がよっぽど伝わるんじゃないかと思ってもいたんです。体の動きが生み出す多様な表現は、多様な解釈ができるものになるだろうと。

そのほうが実際、自分にはしっくりきたし、納得できる作品も少しずつできてきたので、セリフを使わないスタイルになりました」

自分が映像の世界に飛び込むことになったのは必然だったかも

こうした肉体の発してる「音」ともいうべき「言葉」をキャッチしてる感覚は、昔からあったという。

「私がバレエをはじめたのは、小学校6年生と遅い。当然、ゼロからのスタートだったんですけど、周りはすでにトウシューズを履いて、基礎もできていて踊ってもうまいわけです。

ただ、私は脚とか全然あがらないんですけど、うまい子の動きをみて、自分も踊れているような感覚になる能力だけはすごく高かった。

自分の体は動かせないけど、こういうふうに体を動かしたら、こういうふうな感覚になって、こうすれば踊れるようになるんだろうなという、ことだけは、なぜかすごくよく分かったんです。それとともに音楽を聴いて、それを肉体の動きに変換するというのも想像できた。

ある曲を聴いて、ここはこういう体の動きで、この音と音の間にこういう振りを入れたらこういうことが表現できるとか、けっこう、頭の中に映像的に思い浮かんだ。だから、ある意味、自分が映像の世界に飛び込むことになったのは必然だったかもしれません」

生命を感じるものすべてに視線を注いで、とらえたい

作品を見ていると、肉体へのあくなき興味みたいなものも感じる。たとえば『みずのきれいな湖に』では、『ほったまるびより』にも出演しているダンサー、小暮香帆の身体とその肉体の動きをつぶさに見つめ、彼女の肉体が自然と混然一体となってこちらへと迫ってくるところがある。

「自分の中では、肉体のみにこだわっていなくて。動くもの全般といいますか。生命を感じるものすべてに視線を注いで、とらえたい気持ちがあります。

肉体にしても、その体の動きにしても、そこに必ず生命が宿っている。その生命そのものに憑依して、そのままその生命を表現したい。

踊っていても、そうなる瞬間があるんです。自然と体が動いて、踊ってしまうような。

命ある体から自然と湧き出してくるような、プリミティブな情動をとらえて、表現して届けたい。

変な話、そういう自然と自分の身体が動いて、踊り出すような状態の気持ちになりたくて、映画を作っているところがある。そして、お客さんもそういう気持ちになる映画になればと願っています」

「映画作り=踊ること」というところがある

ある意味で、彼女の作品は、生命を感じることで、自身の体も意識して感じことができる「体感」映画といっていい。

「私自身、映画を作るたびに体が変化していますね。それは年齢による衰えや体型の変化ではあるんですけど、作品を経るたびに自分の身体について気づきが増えている。

自分自身の肉体に目がいくと、身体のいろいろなことを感じるんです。なにかこのあたり血がめぐっていないなとか。

私を例にすると、自分は上に気がたまり過ぎる傾向があって、すぐに頭にカーっとくるタイプで怒りっぽい(笑)、熱しやすくて冷めにくい。でも、それがわかることは悪いことじゃなくて、意識すると弱点を補うことができる。

映画を作ることで、私はいい意味で変化できている自分を感じています」

どこか自分の中では、「映画作り=踊ること」というところがあるという。

「私の中で、映画作りは踊っている感覚に近い。だから、監督と言われると、戸惑うところがあります。いわゆる映画監督と自分は言っていいものなのかわからない。

私にとって映画は作品ではあるんですけど、『踊ろう』とみなさんを誘っているような感覚があるというか。ほんとうに、現代ってテクノロジーのおかげで身体を使わなくていいようになっているので、映画を通して、人間が本来持っている身体の神経を目覚めさせられたと思っているところがあります」

それこそが特集のタイトルにもなっている目指す「Dancing Film」と明かす。

「私の作品自体は、いわゆるミュージカル映画のように踊りのシーンがあるわけではないので、『ダンス映画じゃないじゃん』と言われそうなんですけど(苦笑)。

私としてはさきほどいったように、人間が本来持っている身体の神経を目覚めさせたい。そう体感できる映画が私の考える「Dancing Film」です。

そういう意味で、ダンスというよりも舞踏に近いかもしれません。

10年前ぐらいから、ずっと大橋可也さんの舞踏公演に、映像スタッフとして参加させてもらっているのですが、大橋さんの振付は、ときによっては人間以外のものになろうとする。おもしろいのは、そのやり方を言葉で分析して、どうやって体に起こすかということを、全部言葉で伝えてる。

言語化できない感覚を生み出す舞踏は、実は確固たる言葉に支えられている。言葉を正しく使って、人に伝えることができれば、わたしたちは、人間ではないものの精神まで迫ることができる。

一方で、たとえば田中泯さんのように、その場の空気や土地のエネルギーを体全身で感じてそれによって踊りが生まれる『場踊り』もある。

泯さんの著書『僕はずっと裸だった−前衛ダンサーの身体論−』を読んだとき、自分が映画で表現したいことにすごく近いことを感じたことがありました。

舞踏に通じる、肉体の在り方や精神性に似た感触を得られる作品にしたい気持ちはありますね」

映画はあらゆる壁をスクリーンを通して、易々と超えてしまう可能性がある

最後に、自身の考える映画でありアートの可能性をこう語る。

「『Grand Bouquet』を発表後、考えるようになりました。そして、今回のコロナ禍で改めてこの問題に向き合うことになりました。

いろいろな考えがあると思うのですけれど、私はやはり映画は、後世に遺せることの可能性は大きいと思っています。次の世代に大切な何かを伝えられる可能性がある。

同時に、私たちは今この瞬間であり、時代というものを共有しながらも、それぞれのまったく別の時間をすごしている。また、同じ地球に生きているけれども、それぞれまったく違う世界に存在している。つまり一見するとひとつに見えることも、よく見ると個々が集まっていて、そこにはいろいろな壁が存在している。

でも、映画はその壁をスクリーンを通して、易々と超えてしまう可能性があるんです。それはこれまで作品の上映を通じて、私自身が実感していることです。

たとえば、『ほったまるびより』を青森の酒蔵で展示させていただく機会がありました。このとき、農業従事者のおじさんが来てくださったんです。私とは年齢も違えば、体格も生きてきた背景も全く違う。で終わったときに、私にこう感想を告げてくれました。『僕は、たぶん死ぬ前、墓に入る前にこの作品を思い出しちゃうと思います』と。

このように、私とはまったく別の人の体の奥深くまで到達できることがある。これって見ず知らずの人と心の奥底まで交われた気がするんです。これこそ映画の力でありアートの力じゃないかなと思います」

「吉開菜央特集:Dancing Films 情動をおどる」

渋谷ユーロスペースにて公開中。

Aプログラム(64分)『ほったまるびより』『静坐社』『Grand Bouquet』

Bプログラム(68分)『梨君たまこと牙のゆくえ』『みずのきれいな湖に』

『Grand Bouquet』『Wheel Music』

12月22日(火) 20:40 Aプログラム

12月23日(水) 20:40 Bプログラム

12月24日(木) 20:40 Aプログラム

12月25日(金) 20:40 Bプログラム

■トークイベント情報(本編上映後)

12月23日(水)ゲスト:石川直樹(写真家)、吉開菜央監督

場面写真およびポスタービジュアルはすべて(C)Nao Yoshigai