なぜいま彼の言葉が響くのか? 50年前のスクープ映像から三島由紀夫の言霊を紐解く

すでに予告編などを見てご存知の方も多いと思うが、『三島由紀夫 vs 東大全共闘 50年目の真実』は、TBSのみが保管していたスクープ映像を50年の封印を紐解いて公開したドキュメンタリー映画だ。

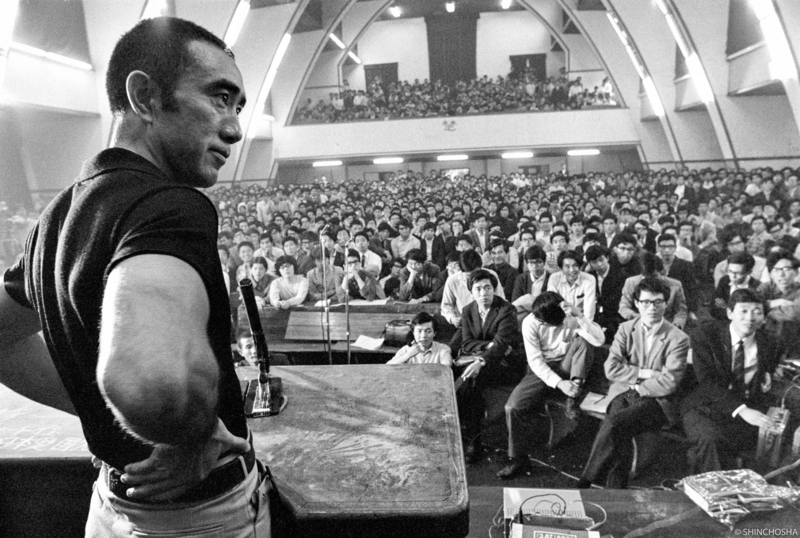

そこには、学生運動が激化していた1969年5月13日、東大駒場キャンパスの900番教室で行われた作家、三島由紀夫と、東大全共闘の討論会の全貌が収められている。

この年の1月、現体制に異を唱える東大全共闘は安田講堂を占拠。出動した機動隊に火炎瓶で迎え撃つという事件を起こしていた。一方、このころ、三島はノーベル文学賞の候補にもあがる世界的な文豪であるとともに、俳優や映画監督、舞台演出家としても活躍。日本のカルチャーを牽引するスターであるとともに、民兵組織<楯の会>を率いる天皇主義者としても知られていた。そして、この討論会から約1年後、自決する。

水と油のようにまっこうから考え方が対立する三島と東大全共闘。その東大全共闘の学生1000人が待つ教室に、三島が単身乗り込み、言葉と言葉の応酬を繰り広げたのがこの討論会だった。

本作は、この伝説の討論会の全貌を、13人の証言者たちによって紐解く。

敗戦と学生運動の敗北については考えたいと思っていた

手掛けたのはホラーから恋愛まで映画にテレビドラマにさまざまなジャンルの作品を発表してきた豊島圭介監督。ドキュメンタリーのイメージがないだけに意外な気もするが、実際に本人も話がきたときは驚いたことを明かす。

「まあ、ドキュメンタリーのイメージはないですからね。あと、お題としても、正直なことをいうと思いました。『三島じゃなくて、谷崎(潤一郎)だったらよかったのに』と(笑)。

三島はあまり読んでいませんでしたから。ようは自分の範ちゅうにいる作家ではなかった。じゃあ、なぜ引き受けたかというと、たとえば、三島を深堀りするとしても深い沼があると思うし、反対に全共闘などの学生運動を深堀りするのも同じような大変さがあるわけで、たぶん僕には手に負えない。ただ、今回は討論会に絞ったことなので、この1点突破なら自分なりにできることがあるんじゃないかなと。

同時に、こういうチャンスは人生でたぶん二度とこない。こういう貴重なフィルムが残っていて、それを自分が紐解くことができる。しかも、この討論会の映像には、僕自身がいつかまともに考えなきゃいけないなというテーマが2つ入っていたんです。それは、敗戦と学生運動の敗北で、どちらも総括されていない。この2つの問題ときちんと向き合うチャンスだなと思ったんですね。大変なことになるだろうと思いつつも」

実は、豊島監督は東大卒。ただ、全共闘についてはあまり知らなかったという。

「正直、学生のときは、全共闘と全学連の違いみたいなこともよくわかっていなかったですね。ただ、叔父が学生運動に参加してたみたいなんですけど、なにもならず、浜松の実家に戻ってきて稼業を継いだ人だった。そういう目で周りから見られていたから余計にそう見えたのかもしれないけど、なにか敗北感のようなものを背負っている感じがあった。

あとはヒッピー文化的なこと。母の妹、僕にとっての叔母が美大にいっていて、画家と付き合って浜松まで裸足で帰ってきたみたいなエピソードが語り草になっていて。なんとなく漠然とですけど、この時代と世代に関しては気になっていましたね」

学生運動について興味を抱いたのは社会に出てからだという。

「いまだに成立していないですけど、長谷川和彦監督がずっと連合赤軍についての映画を作ろうとしていて、僕はそのチームに一瞬参加したことがあったんですよ。そのときに、連合赤軍については、けっこう勉強して、学生運動がなんでああした暴走に走って、終わりを迎えたのかということについてとても興味を抱きました。そして、今回、このお話をいただいて、ようやくすべて順序立てて、自分なりに調べて知ったというところです」

天皇制、憲法など、いままさに直面していることを議論している

はじめに討論会の映像をみた印象をこう明かす。

「はっきりいうと、討論自体はわかるようなわからないようなというか難しい(苦笑)。おおまかなところはわかるんですけど、細かいところはわからない。これはどうしたものかなと(苦笑)。いまを生きる人たちに届くものなのだろうか、というのが正直な僕の気持ちでした。

ただ、ひとつひとつきちんと分析していくと、とても大切な議論が含まれているんですよね。たとえば、天皇制についてだとか、憲法についてとか、いままさにわたしたちが直面していることについて議論がされている。だから、これをうまく紐解き、最低限のガイドライン、ガイドブックのような構成にすれば、届くのではないかと思ったんです」

こうして三島に造詣の深い識者、三島と親交のあった人物、元楯の会のメンバー、元東大全共闘、そして当日討論の現場に言わせた人物など、インタビュー取材。討論会の模様を縦軸とするならば、インタビューに答えた彼らの証言や論評を横軸にして、ひとつひとつの議論からその背景、登場する人物までを読み解いていく。

「さきほど、討論が難しいといいましたけど、今回、いろいろな方にお話をきいていって、僕自身が目から鱗が落ちるというか。いろいろと腑に落ちることがたくさんあったんですね。たとえば、内田樹さんの話を聞いて、『なるほど、戦後の民主主義教育ってそういうことだったんだ』とか。平野啓一郎さんの話を聞いて、三島の立ち位置について知ったりと。その都度、学びがあった。僕自身がいろいろと謎が解かれていったところがあったんですよね」

ただ、登場する証言者たちは、ひと癖ある人物ばかり。対峙することが大変だったことは想像に難くない。その中で、肝となる言葉をきちんと引き出している。

「そういってもらえるとありがたいですね。実際大変でした(苦笑)。特に、実際討論会に参加されていた方々は、それぞれに思うところがあるはずで。そこにいわば部外者で門外漢の僕がいくわけですから、仕方ない。とはいえ、なにか聞き出さないと映画にはならない。なので、変な話、怒られてなんぼだなと思うぐらいの質問をしたためて、臨んだところはありました。

まあ、通常は今日のように人に話をきいていただくことが多くて、もちろんリサーチで誰かに話をきくことはありますけど、ここまで多くの人、しかも名のある人を取材することはない。よくハリウッドの俳優が『もう、その質問飽きた!』なんて言うインタビューの映像を見たりしてますから、そんな飽きる質問とか絶対できないなとか思ったりしてしまう。まあ、自分としては成功と失敗が半々といった感じでしょうか」

このインタビューのある意味、相棒であり、同志になってもらわなければいけない撮影は、沖田修二監督作品など、いまや日本映画を語る上で欠かせない撮影監督、月永雄太が担当。その人物の語りを絶妙な距離感でとらえた映像になっている。

「月永さんは初めてだったんですけど、制作会社を通じたご縁があって、お願いすることにしました。すごく寡黙で静かな方なんですけど、すごく粘り強く撮ってくれて。なによりうれしかったのは、単に撮ることだけで終わらせる人ではなかったこと。

いろいろとフィードバックしてくれたんです。平野さんのあの言葉は、大事だと思いますとか、『僕が撮影していて心が動いたのはここです』ということを言ってくれた。撮って終わりという、傍観者ではなかった。その姿勢は映像に出てますよね。僕自身、映像をみて、『なぜ、こんな力のある映像になっているんだ』と思うことの連続でした。実は、あまりドラマチックな映像にしたくなかったんです。きちんとセッティングして背景も作ってみたいなことにはしたくなかった。だから、基本は昼間のインタビューで自然な形でとることにしました。でも、芥さんが『俺は夕方から夜にかけてがいい』となっちゃって。となると、照明をつけないといけない。そうなるとどうしても演出っぽいものが見え隠れするので内心『クソーッ』と思ってたんですけど、それを逆に月永さんは自然な感じに収めてくれた。ほんとうに信頼できるパートナーになってくれたと思っています。今度はフィクションでご一緒したいと思いましたね」

また、ナレーションは東出昌大が担当した。

「ドキュメンタリー映画において、ナレーションも作品を左右する重要なパート。どうしようかと思ったんですけど、東出さんは舞台で『豊饒の海』の主演を務めていて、三島作品に触れているということを聞きました。実際、最初にお話をしたときは、僕より三島に精通していた。討論会についてもすでに本で読んでいた。そういう意味で、これは心強いと思った。さらに欲をいうと、三島をさほど知らないいまの若い世代が振り向いてもらえる存在であってほしいところもあった。それで、東出さんがいいなと。

実際、すばらしかったです。実は、危惧していたところもあったんです。三島に心酔するあまり、ちょっと血気盛んな感じのアプローチになってしまわないかなと。そうなったら、抑えるよう指示しようと思っていたんです。そうしたら、ものすごく柔らかいトーンで入ってきた。あんな柔らかいトーンで、『東大全共闘』といった人はたぶんこの世にいないんじゃないかというぐらい。『ああ!』とびっくりしたんですけど、よく聞くと、50年前を振り返る距離感としては絶妙で、いまの時代を感じさせる気もする。一方で、ところどころに全共闘の敗北感みたいな雰囲気も感じられるんですね。想像しないトーンだったんですけど、僕はこれは『あたりだな』と思いました」

映画となってこの世に出たことがよかった

このようなさまざまな証言者たちの言葉によって補完された50年前のスクープ映像は、新たな形のドキュメンタリー映像となってここに蘇る。このような歴史の貴重な映像を誰もが目にできるということには、もっと感謝しなければいけないのかもしれない。もしかしたら永遠に封印されていてもおかしくなかったのだから。

「ほんとうにそうなんです。テレビ局の倉庫に眠っていたかもしれない。また、これまでこの討論会について何度か当事者の方たちがテレビのインタビューに答えてはいらっしゃる。でも、この映像がもしなかったら、たぶん、元東大全共闘の芥(正彦)さんをはじめ当事者のみなさんはたぶん表に出てここまで語ることはなかったと思うんです。この映像があったからこそ、今回改めてみなさん話してくださった。そういう意味でも、とてもレアなケースをこの映像が作ってくれた。

それからテレビ局の映像ではあるんですけど、テレビではなくて、映画にできてよかったな、と思うんですよね。というのも、初号の試写のとき、なにか観客席があの900番教室のようになるというか。目の前に三島がいて、自分が1000人の観衆のひとりになれるような疑似体験ができるような感覚あったんです。なんともいえないライブ感が生まれた。これは劇場ならでは。テレビではこういう体感にはなかなかならない。そういう意味で、映画にした意味があったなと個人的に思いました。また、テレビ局にねむっているアーカイブ映像の可能性ということも考えましたよね」

今回が初のドキュメンタリー映画。大きな経験になったという。

「僕が学生のころ、アテネ・フランセとかで「小川プロダクション」の特集上映とかをけっこうやっていたんですよ。それで結構、通って、衝撃を受けたんです。ドキュメンタリーを作ることって生半可じゃできないな、と。だって、小川プロだったら、三里塚闘争を描きたいとなったら、機動隊と学生の闘っているところを撮るために現場に出向くんじゃなくて、まず農家にいって寝食をともにして一緒に働く。そこまでしないといけない。

その小川プロに多大な影響を受けている『阿賀に生きる』の佐藤真監督が東大でクラスをもっていて、僕はそれを受けていたんですよ。1回、新潟に連れていかれことがあって、『お前、助監督向きだから、うちに来ないか』と誘われたこともあったんですけど、とてもじゃないが僕にはそんな覚悟を持つことができなかった。

そのとき、佐藤さんはこう言っていたんです。『結論ありきで撮影に行くことが一番つまらないこと。自分がほしい答えを導いてしまう』と。もうひとつは、カメラがそこにあるということは暴力である、と。気づけば、そのことを肝に銘じていて、同時に実感する時間でもあった。なにか運命的なことを感じた作品になりました」

TOHOシネマズ シャンテほか全国公開中