独裁者スターリンの死に涙する人々。ドキュメンタリー『国葬』が物語るものとは?

ヨシフ・スターリン(1878年12月18日~1953年3月5日)。実に29年にわたり、ソビエト連邦の最高指導者として君臨した人物である。 ヒトラーと並び独裁者として恐れられたスターリンだが、果たして、旧ソビエト国民にとって彼はどんな存在だったのか?

そんな純粋な疑問に対する答えが映像に収められたドキュメンタリーが今週末公開される。そこには、恐らく今まで誰も見たことがないかつての共産主義国家の実像が描かれていて、そんなことにまるで興味のない人も思わず引き込まれてしまうに違いない。

"群衆"ドキュメンタリー3選の中の1本、『国葬』の衝撃度

『セルゲイ・ロズニツァ”群衆”ドキュメンタリー3選』と題されたドキュメンタリー・セクションの見どころは、カンヌ映画祭を始め世界3大映画祭で評価され、これまで合計22本のドキュメンタリー映画を発表して来たロシア映画界を代表する才人、ロズニツァがとらえた”群衆の表情”、これに尽きる。今回、日本初公開となる3編とは、ソ連の科学者と経済学者が連邦政府に対してクーデターを企てた産業党事件裁判の全貌を詳かにする『粛清裁判』、第二次大戦中、ホロコーストの舞台になったベルリン郊外にあるザクセンハウゼン強制収容所を訪れる観光客の姿を追う『アウステルリッツ』、そして、ソ連書記長、スターリンの国葬に集結する民衆の表情を延々と映し出す、必見の『国葬』だ。

問題は、「国葬」の中身である。これまでも、埋もれていた過去のアーカイブ・フィルムを掘り起こし、長尺のカットで繋いで1編のドキュメンタリーにして来たロズニツァが、1953年3月5日に行われたスターリンの国葬を撮影した幻の未公開作品『偉大なる別れ』(53)のフッテージを発見したのが、そもそもの始まりだった。同作は、スターリンの葬儀と追悼の記録を後世に残すために、ソビエト・ミュージカルの開拓者として知られるグレゴリー・アレクサンドロフ(1903~1983)や、スターリンのお気に入りだったミハイル・チアウレリ(1894~1974)等、ソ連邦時代を代表する名匠5人によって撮影される。にもかかわらず、この国家的大作はなぜか未公開に終わり、所在不明になっていた。

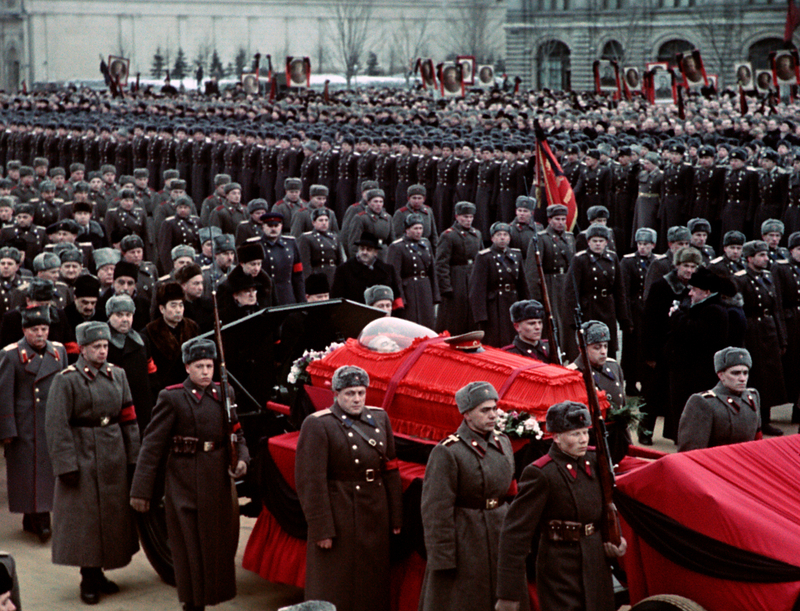

独裁者の遺体の側を泣きながら通り過ぎるモスクワ市民の長い列

そして今回、ロズニツァによって膨大なフッテージ映像が発掘される。そこには、モスクワに安置されたスターリンの遺体と、葬儀に参列する中国の周恩来(1949年から1976年まで首相を務めた)や、追悼集会で司会を務めるフルシチョフ(スターリンの死後首相に就任)等、見覚えのあるソ連や関連諸国の重鎮たちの様子がとらえられている。だが、なんと言っても圧倒されるのは、モスクワ各地から葬儀に集まって来た民衆の表情だ。

彼らは全員私語を慎み、押し黙って歩き、列の前後が詰まってくると体を左右に動かしてリズムを取り合う。そして、スターリンの遺体を横目で追いながら、多くの人々がハンカチで涙を拭うのだ。同じような風景が同日、ソ連各地で見られたことも断片的に紹介される。国家のリーダーの死を悼む彼らの表情は、何かしらの命令によって演じさせられているものではないことが、135分にも及ぶアーカイブ映像からはうかがえる。スターリンの葬儀は、まさしく国民が参加することで実現した『国葬』だったのである。その間、ロズニツァはナレーションや音楽を一切使わず、人々の途切れない流れと、葬儀に至るまでの時間を丹念に繋ぎ合わせていくのみ。こんな風変わりな映像体験はちょっと記憶にない。

しかし、言うまでもなくスターリンは歴史に名を残す独裁者である。ソ連の工業化を推進する一方で、国民の生活は顧みず、物資は枯渇して大量の餓死者を出したこともある。また、権力者となっても政敵とみなしたライバルたちを処刑し、収容所送りにもしている。いわゆる粛清である。

これまでもスターリン時代の負の側面を描いた映画はあった

そんなスターリン時代の重々しい空気をテーマにした映画は過去にもあった。ニキータ・ミハルコフがスターリンの大粛清を主題に、激動の時代に引き裂かれた男女の悲劇を描いた『太陽に灼かれて』(94)、スターリンの私的な映写技師でKGBの将校でもあったアレクサンドル・ガンシンを主軸にスターリン時代の深層に迫った『映写技師は見ていた』(91)、スターリンの死後に巻き起こる権力闘争を描いたコメディ『スターリンの葬送狂騒曲』(17)、また、1950年代のスターリン体制下のソ連で発生した、子供ばかりを狙った連続殺人事件の顛末を描いた『チャイルド44 森に消えた子供たち』(15・リドリー・スコット製作のアメリカ映画)は、ロシアでは「史実を歪めている」として上映中止になっている。

『国葬』はパズルの最後のパーツなのか?

このように、スターリンがもたらした負の側面は様々な方法で検証され、脚色され、ソ連という国のある一面を垣間見せてくれたのは確かだ。しかし、それにプラスして『国葬』を観ると、不思議なことに、たとえ独裁者でも、自分たちを時に飢えさせたとしても、巨大なソビエト連邦を構築し、維持したリーダーに対する民衆の惜別の思いに偽りはなかったことがわかるのだ。まるで、ジグソーパズルの最後のパーツがピタッと埋まるように。

そんな共産主義の実像を、実録ドラマでも、虚構の物語でもなく、長い間眠っていたドキュメンタリー映像を掘り起こし、巧みに繋げた作品を用いて、端的に表現してみせたのが、『国葬』なのである。これを観ると、たとえ独裁者でも、強いリーダーがもたらす連帯感のようなものに惹かれる民衆の心理が垣間見えて、恐怖にも似た感情に襲われる。それだけ、人々の表情には物凄い説得力があるのだ。

『セルゲイ・ロズニツァ”群衆”ドキュメンタリー3選』

11月14日(土)~12月11日(金) シアター・イメージフォーラムにして3作一挙公開

全国順次ロードショー

(C)ATOMOS&VOID

(C)Imperativ Film