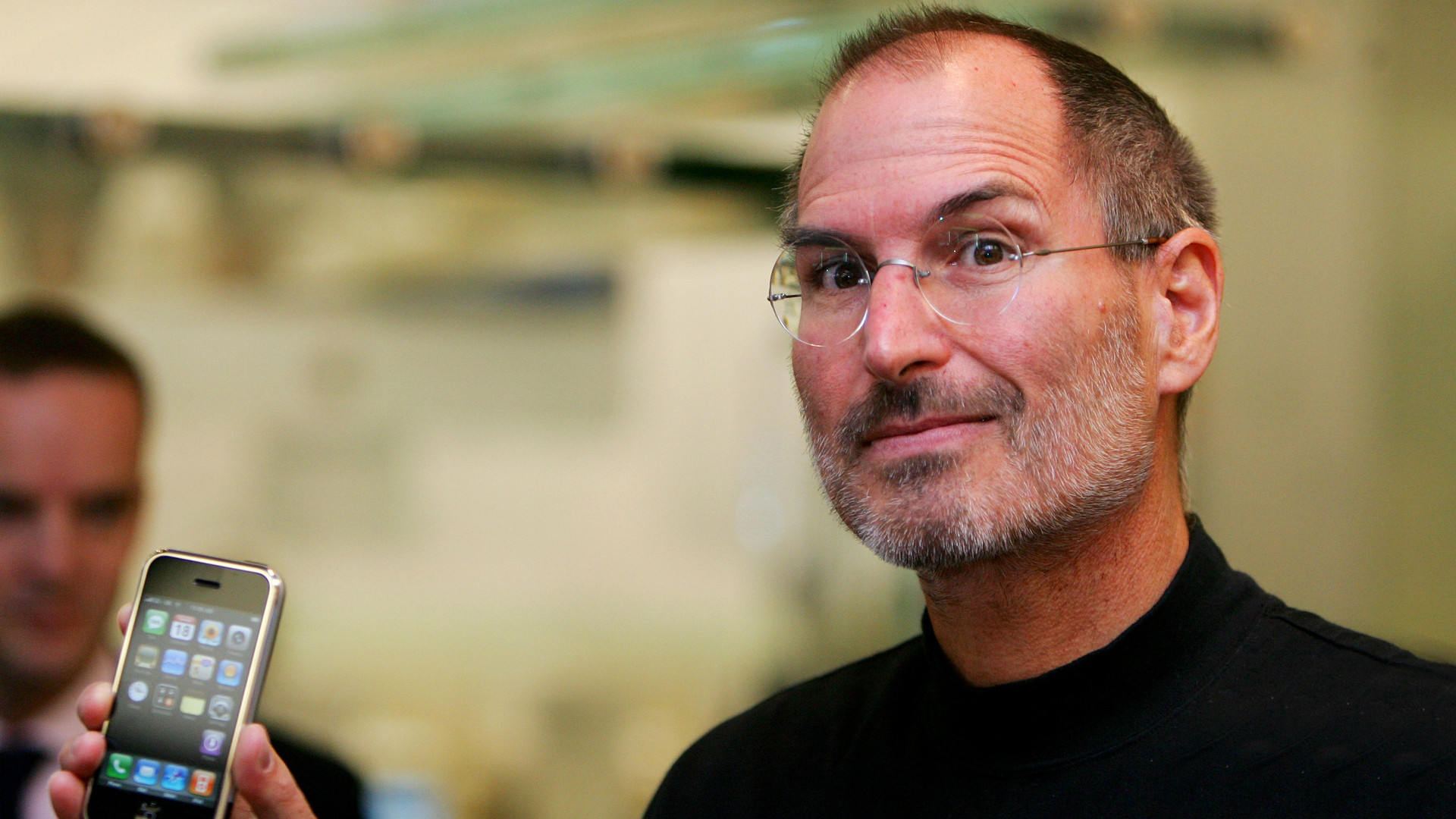

死を賭してiPhoneを創ったジョブズ〜iPhone誕生物語(7)

■「iPhoneの父」、ジョブズ

「もし今日が人生最期の日だとして、これからやろうと思うことをしたいのか?」

演説するジョブズの前には、卒業式を迎えたスタンフォード大生たちが、真摯な眼差しを彼に向け、並んでいた。

「その答えが『ノー』という日が続くならば、何かを変えないといけないのです」

はじめiPhoneは、マルチタッチスクリーンではなかった。アイヴによる新iPodの斬新なデザインでケータイを創りたい。そう考えて始動したのが後のiPhone計画だった(前回)。

スマートフォンを創ると決めた翌日、ジョブズは、彼を説得したベルとランチミーティングを持った。テーブルにはアイヴもいた。話し合いの末、開発責任者はiPodの父トニー・ファデルで合意した。日本の音楽ケータイに脅威を感じて以来、ファデルはずっとiPodケータイの開発を主張してきた。

あの昼下がりのジョブズの姿を、強烈に覚えているとベルは言う。ミーティング中、眼に炎を湛えたジョブズは、半ダースあまりのアボカドを鬼のように喰っていたからだ(※1)。

彼はジョブズの死後、アイザックソンの伝記を読んで、あれは食事療法だったんだと初めて知った。癌と闘い抜き、命が尽きる前にiPhoneをやりとげてやると、ジョブズはアボカドを頬張りながら闘志を燃やしていたのだろう。

iPodのホイールスクロールで電話を考えろ、とジョブズは開発責任者のファデルに命令した。ブラックベリーに代表される、ボタンだらけの初期スマートフォンが大嫌いだったからである。

Mac、iPodでやったように、ユーザー・インターフェースのデザインで革新を起こす。それがAppleの勝ちパターンだった。

それから半年余りが過ぎた。ホイールスクロールは、どこかがしっくりこなかった。何かを変えないといけない。スタンフォード大生たちに説いたように、鏡の前でジョブズはそう自問していたかもしれない。アイヴが、ふたりだけで見せたいデモがある、と言ってきたのはそんな時だった。

アイヴが見せたのは、Mac用のマルチタッチスクリーンだった。

彼は、中止となったタブレット開発のチームを預かっていた。そして、Macのディスプレイ上でタブレットのようなマルチタッチをやったら、どんなユーザー・インターフェースになるか、密かにずっと試作していたのだ(※2)。

プロジェクタの照射する大画面上に、ソフトウェア・キーボード、ピンチやスワイプ、そして慣性スクロールの動きが、映しだされた。

「これが未来だな」

そう感嘆を漏らしながら、その動きを見ていた時だ。ジョブズの魂が、生涯最高のアイデアを彼の頭脳に囁いた。すぐ様、開発責任者のトニー・ファデルに電話をかけた(※3)。

「トニー、こっちに来てくれ」

そして、部屋に入ってきたファデルにこう言ったのだ。

「これでスマートフォンを創れるか?」

■マルチタッチスクリーン。未来の扉

▲スタンフォード大学で行ったスティーブ・ジョブズによる卒業式辞。歴史に残る名スピーチとなった。この時期に、ジョブズはiPhoneの元型を着想。音楽産業にアクセスモデルが誕生するきっかけを創った。死についての印象的な説話は8:48から。

それは2006年の半ばの出来事で、スタンフォード大の卒業式に登壇した時期と重なっていた。スピーチで、ジョブズは癌を患ったことを告白している。

「非常に稀なタイプの膵臓癌で、手術すれば直ると分かったのです。ありがたいことに今は元気です。人生で、死がいちばん近づいた瞬間でした」

嘘でも無く、本当でも無かった。体を切ることを恐れて、やれば治る手術を、彼は拒んでしまったからだ。いよいよ影が大きくなってメスを入れたが、手遅れだった。癌は転移していた。だから、マルチタッチスクリーンで行きたいと心を決めたとき、ジョブズは死と隣り合わせだった。

「周囲の期待、プライド、失敗と狼狽。そうした全ては、死を前にすると消え失せます。そうして本当に大切なものだけが残るのです」

幹部たちの全員が両手を挙げて賛成したわけではなかった。恐れたのは、消費者の反応だった。市場では、携帯電話のテンキーからいっそうボタンを増やしたブラックベリーのようなスマートフォンが一世を風靡していた。それが消費者の選択だった。

そもそも2005年の段階でiPhoneを、今ある形にすることは不可能に近かった。

まず2本指で動く静電容量式の小型液晶タッチパネルは、世に存在しなかった。マルチタッチのGUIを実現できるモバイルOSも無ければ、OSを創ったとしても動かすパワーを備えたモバイル用のCPUも存在し無かった。

だが、それでもやるべきだ。

「じぶんは死ぬ。そう意識することは、人生最大の選択を迫られた時、いちばん助けになったツールでした」

ジョブズは残りの命を費やし、不可能に挑戦すると決めた。マルチタッチスクリーンは、ポストPCのユーザー・インターフェースに最も相応しかったからだ。恐れをなす幹部たちに、彼は言い聞かせた(※4)。

「物理キーボードは簡単な答えだ。だが、こいつがいろんなものを抑圧してるんだ。ソフトウェア・キーボードをスクリーン上で実現したら、どれほどのイノヴェーションが起こりうるか。それを考えてみろ」

事実だった。モバイル・アプリはこれまで、物理キーボードの鎖に繋がれていた。だがマルチタッチスクリーンならボタン連射からも解放され、アプリは自在にインターフェースをデザインできるようになる。

指先だけで自在に操るモバイル・アプリは、ひとびとが夢中になる魔法のようなルック・アンド・フィールを提供してくれるだろう。

「こいつに賭けるぞ。なんとしても実現する道を見出すんだ」

モバイル・アプリの時代へ連なる扉が開かれた。この瞬間、複製権ビジネスの崩壊で音楽産業の陥ったパズルを解くピースが、またひとつ揃ったのである(続く)。

■本稿は「音楽が未来を連れてくる(DU BOOKS刊)」の一部をYahoo!ニュース 個人用に編集した記事となります。

関連記事:

失敗を繰り返した若き日のジョブズ 〜スティーブ・ジョブズの成長物語〜挫折篇(1)

iPhoneを予感していた29歳のジョブズ〜iPhone誕生物語(1)

iPod誕生の裏側~スティーブ・ジョブズが世界の音楽産業にもたらしたもの(1)

※1 Vogelstein, "Dogfight", pp.30

※2 Isaacson "Steve Jobs", pp.538

※3 Vogelstein, "Dogfight", pp.33

※4 Isaacson "Steve Jobs", pp.469