初開催から110年、様変わりした日米野球

日本プロ野球の生みの親、日米野球

4年ぶりに日米野球がやってきた。今年は、メジャーリーガーとマイナーリーガーの混成チームが初めて来日して110周年の節目の年だという。年号で言うと、明治41年というから歴史の教科書で学ぶくらい古い話だ。この3年前の1905年には、日露戦争の講和をアメリカ大統領、セオドア・ルーズベルトがとりもっているから、日米関係が急接近していた頃である。むろんこの時期にはまだ日本にはプロ野球がなく、大学などのアマチュアチームを相手にアメリカチームは戦ったのだが、まだ「夜明け前」のこの時代、日本側は本場のプロ相手にまったく歯が立たなかった。

初期の日米野球は、アメリカ側の野球普及活動の一環として行われていた。1913(大正2)年に来日したニューヨーク・ジャイアンツとシカゴ・ホワイトソックスは、「世界一周野球団」の名の通り、オーストラリアやヨーロッパを訪問し、エジプトのピラミッド前でゲームを行ったという。こうしたアメリカ側のプロモーションは、世界的には決して実を結ぶことはなかったが、日本では野球人気を刺激し、ベーブ・ルースなどの存在も野球ファンの知るところとなった。そして、プロ野球設立の機運も起こり、大正時代の終わりには日本運動協会というプロ球団も発足したのだが、いかんせん、他にプロチームがない状態ではリーグ戦も組めず、短期間で解散してしまった。

日米のプロとプロのぶつかり合いが実現するのは年号が昭和になってからのことである。1931年というから、日本が恐慌を脱するために中国への経済的支配を強めるべく満州事変を起こした年である。この後、日米関係は急速に悪化の方向に向かうのであるが、この年、初めてメジャーリーグの選抜チームが来日したのだ。この試合興行の成功に気を良くした主催の読売新聞社が、1934年に再びオールスターチームを招いたのだが、あのベーブ・ルースを含むこのチームの相手をすべく結成された全日本軍が、大東京野球クラブ、のちの巨人軍の母体となった。

しかし、この後、第2次大戦へ世界が突入していく中、日米野球も行われなくなる。

単独チームの来日

戦後、日米野球は、1949年の3Aのサンフランシスコ・シールズの来日により復活するが、メジャーリーグ選抜チームの来日は1953年を最後にいったん中断する。この時同時に来日したニューヨーク・ジャイアンツ(1953年の日米野球は、毎日新聞社が選抜チームを、ジャイアンツを読売新聞が招聘)以降は、1979年にナショナル、アメリカン両リーグのオールスターチームが来日し、両リーグの対抗戦と日本チームとの試合を行った以外は、基本2年ごとに読売、毎日の両社が交互に単独チームを招待するという形式で日米野球は行われるようになった。

個人的な話になるが、私が日米野球を初めてこの目で観たのは、1984年のボルチモア・オリオールズ2度目の来日の時である。オリオールズは前年のワールドチャンピオンとして来日、最初の5試合はこの年の日本シリーズ勝者の広島と史上初めて「日米決戦シリーズ」を行ったが、4勝1敗で面目を保っている。当時のパンフレットを見ると、組まれた試合はなんと15試合。「日米決戦」初戦の後楽園球場から雨天中止となった川崎球場でのロッテ・大洋・巨人連合軍戦まで実に22日間の「ロングラン公演」だった。現在と違い、すべてデーゲームで実施、プロの本拠地球場以外に、岡山や熊本、静岡など地方でも試合が行われていた。そういう事情もあってか、各球場のスタンドには空席も目立っていた。ちなみにこのシリーズでは今はなき旧広島市民球場でも対広島・巨人連合軍戦が組まれており、今回前田健太投手の凱旋試合となったマツダスタジアムでの試合は、実に34年ぶりの広島での開催であった。

当時の日本側のチームは、毎試合のようにメンバーが変わり、このシリーズでは「日米決戦」の広島戦と親会社が主催者である巨人戦が各5試合、その他は、「全日本」や球場に応じた混成チームがオリオールズの相手をしていた。私は、甲子園での対全日本戦を観たのだが、この試合は9回に、のち連続試合出場の世界記録を打ち立てるカル・リプケンJrと「史上最高のスイッチヒッター」・エディー・マレーの連続ホームランで追い上げられたものの、全日本が5対4で勝利した。

「オールスター」来日も牧歌的だったバブル時代

オリオールズの後、1986年の日米野球からは、再びメジャーリーグ・オールスターの時代となる。年号が昭和から平成へ切り替わるこの時代、日本はバブル景気を迎え、メジャーのトップ選手を日本に迎え入れることが可能になったのだ。しかし、さすがにスター軍団を「ドサ周り」に付き合わせるわけにもいかず、これ以降はプロ野球の本拠地球場での全日本戦の開催が基本となってゆく。

1988年、東京ドーム開場の年に行われたシリーズは、7試合中4試合がドームでの開催、すべてデーゲームでの実施だった。この年、東京ドームの巨人戦は全て前売り即日完売という状態だったが、このシリーズのチケットは容易に取れ、記録を見るとドームでの試合は全て当時の満員の数字である5万6000人の観衆と発表されているが、実際には空席がちらほらあった。このシリーズでは、オーレル・ハーシュハイザー、アンドレス・ガララーガ、リッキー・ヘンダーソンらオールスターの名がふさわしい顔ぶれがそろっていたが、まだこの当時、メジャーリーグは日本人にはまだまだ遠い存在で、日米野球ものどかな花相撲の雰囲気が漂っていた。現在からは想像もできないことだが、「ロケット」ことロジャー・クレメンスや「オズの魔法使い」ことオジー・スミスらが来日した1992年のシリーズまでは、主催新聞社がばらまいていた招待券が難なく手に入るようなありさまだった。

「日米野球バブル」の時代

この状況が一変し、日米野球のチケットがプラチナ化したのが、1996年のシリーズである。このシリーズには前年にナ・リーグ新人王に輝いた野茂英雄がメジャーリーグ・オールスターの一員として参加、野球ファンの目は一挙に太平洋の向こう側に注がれるようになった。マーク・マグワイアとの熾烈なホームランキング争いを演じたサミー・ソーサがやってきた1998年シリーズの大阪ドームでの試合では、普段は立ち入り禁止となっているバックスクリーン真上の外野上段席にも観客を入れるほどの大入りぶりだった。

ちなみに、1988年当時1000円だった日米野球の外野席のチケットは10年後には2000円に高騰。内野席となると、もはや野球少年が小遣いで買えるようなものではなくなっていった。2004年シリーズのナゴヤドームでは内野上段席で8000円!この頃までが、「日米野球バブル」の時代だった。

このチケット高騰の原因は、メジャーリーガーのギャラの高騰以外のなにものでもない。1990年代以降、メジャーリーガーの年俸はうなぎのぼりで、少々のギャラではスター選手はオフにわざわざ日本に来てプレーしようと思わなくなったのだ。一方の日本は、この間経済の低迷期を迎え、結局、2006年シリーズを最後に日米野球は一旦休止となる。

侍ジャパンによる新時代日米野球

そして、8年の時を経て2014年に日米野球は復活するのだが、新生日米野球はそれまでのものとは大きく様変わりしていた。かつては、日本側の選手もそれぞれ自分の所属チームのユニフォームを纏い、日米色とりどりのユニフォームがフィールドで見られるのが、ある種の「日米野球らしさ」であったのだが、復活した日米野球は代表チーム、侍ジャパンの強化試合という位置づけで、選手たちも日の丸を背負うようになったのだ。強化試合であるので、チームも当然、国際試合での勝利を意識した編成となり、かつての「花相撲」感は薄れた。NPBが「13番目の球団」と位置付ける侍ジャパン人気もあり、前回もそして今回もそれなりの盛り上がりを見せている。

ただ、メジャー側の顔ぶれはずいぶん変わった。私自身は1990年代から2000年代初めが日米野球の全盛時と考えるのだが、やはりその頃に比べて選手が小粒になった感は否めない。とくに投手陣においてその傾向は顕著である。むろん、それはメジャーのレベルが低下したのではなく、大物を連れてくることができなくなったことが原因である。

しかし、それも致し方のないことで、日米野球休止の原因のひとつに、ひとり数千万円とも言われたメジャー側の参加報酬に、日本の選手側が激怒したということもささやかれているが、例えば5億円の年俸を稼いでいる選手ならば、1試合当たりの報酬は300万円ほどになる。日米野球の試合数が、7試合ならばこれをかけると2100万円。このあたりが相場になってしまうのは致し方ない。トップ選手の報酬が10億円は当たり前という現在の状況では、怪我のリスクを冒してまで日本ツアーに参加したいという選手が少なくなるのもうなづける。

そして、長くなったポストシーズンは、多くの選手を早々に実戦から引き離すようになった。このことはより、投手陣に大きな影響を及ぼす。下手をすれば、最後の登板からひと月半経った中、慣れない異国のマウンドに登りたがる一流投手はなかなかいないだろう。「オールスター」とは名乗るものの、こと投手陣に関しては、日本に売り込みに来たように思える顔ぶれになってしまっている。

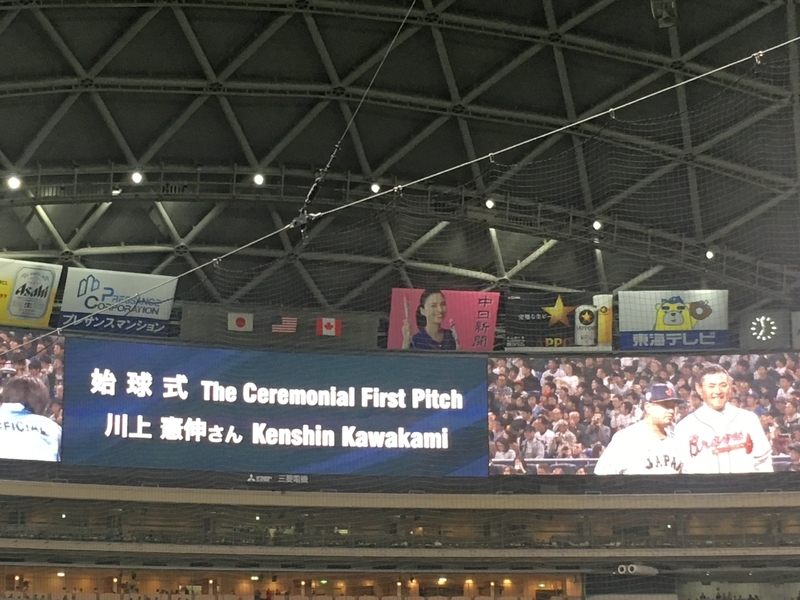

昨夜で幕を閉じた今年の日米野球は、2大会連続の日本側の勝ち越しで幕を閉じた。一時のメジャーリーグブームが去ったこともあり、2004年大会以来14年ぶりとなったナゴヤドームでの試合では空席も目立ったが、日米の拮抗した勝負にファンも満足していたように思う。先述したように、打撃陣に比べ、投手陣が見劣りしたMLBチームだったが、ある意味この布陣の方が、日本の打線も見せどころが多くなり、見ている分には面白い試合展開になると個人的には思う。強化試合という視点からも、MLBが五輪への選手派遣を認めていない現状においては、当面のゴールである2020年東京五輪でジャパンが対戦するピッチャーのレベルは、今回のMLBチームの投手陣レベルであろうから、侍ジャパンの面々にとっても、良き実戦経験になったのではないか。

こちらが日本代表でのぞむのだから、向こうもアメリカ代表の方がいいのでは、などとも個人的には思ったりもしたが、久々に観た日米野球。時代に合わせてその形態は変わるものの、野球を通じた日米交流を象徴するイベントとして、今後も続けて欲しいものである。

(本文中の写真は全て筆者撮影)