お針子とNASA ――アポロ宇宙服開発の神話――

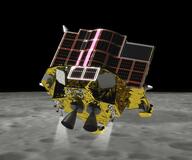

再び月面有人着陸を目指すアルテミス計画の進展とともに、新たな宇宙服の開発が進んでいる。4月には米宇宙ベンチャー、アクシオムスペースが新たな宇宙服開発メーカーとしてNASAから選定され、プロトタイプ宇宙服が公開された。

宇宙服、特に着る宇宙船ともいわれる船外活動ユニット(EMU)は宇宙開発の象徴的な存在だ。50年前のアポロ計画時には、アイコニックな白いEMUを着用して月面に足跡を残した宇宙飛行士の写真が多く残されている。象徴であるだけに、そこには神話がつきまとう。

アポロ計画当時の宇宙服開発を巡って、さまざまなエピソードが語られている。2つ目立つものを挙げてみよう。

- アポロEMUのスーツは熟練の「お針子さん」がすべて手で縫い上げた。高度な手仕事で作られたその技術はお針子の引退とともに失われ、現在では同じものを製造することができない「ロストテクノロジー」と化している。

- アポロEMUのスーツ開発を担当したメーカーの「ILCドーヴァー」はもともと女性用のブラジャーやガードルを製造するメーカーだった。NASAはコンシューマー製品企業と女性のお針子たちを技術者として信頼せず、現場では全く使われない大量の技術文書を求めるなど無理難題を強いた。

前者は一種の都市伝説のようなもので出所不明だが、後者は『アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か?』(2021年 河出書房新社)で知られるスウェーデンのジャーナリスト、カトリーン・マルサルが2021年の著書『Mother of Invention: How Good Ideas Get Ignored in a World Built for Men』(2021年 William Collins)で主張するところだ。同書のテーマは、「女性的」とみなされた技術が社会の中で軽視されてきた歴史を追っている。

月面有人探査を支えたキー技術、宇宙服の開発時に「お針子」、つまり女性の裁縫師を巡ってそんな負の側面があったのだろうか? 今でこそ女性宇宙服の月面着陸を目指してアルテミス計画を推進するNASAだが、女性を軽視してきたエピソードも多い。宇宙飛行士が命を預けるEVAユニットを製造することができる人物は技術者と呼ぶのが最もふさわしいはずだが、宇宙服開発の現場で技術を持つ人々が女性ゆえに、また縫製という「女性的」な作業を担っていたために軽視されてきたのだとすれば、NASAが人物を正しく評価できなかった歴史上のエピソードがまた増えることになる。

一方で、宇宙服開発を担ったILC(インターナショナル・ラテックス・カンパニー、現在はILCドーヴァー)の技術者ビル・エアリーによる『Lunar Outfitters: Making the Apollo Space Suit』(2019年 University Press of Florida)というドキュメンタリーがある。ラテックスを使った婦人用コルセットやブラジャーのメーカーだったILCの歴史を、創業から軍事向け製品部門の創設、アポロ計画への参加、宇宙服の完成まで追った詳細な記録だ。

お針子を含む当事者の視点から宇宙服開発の歴史を辿ってみれば、カトリーン・マルサルの主張とエアリーの記録は事実関係は一致するものの、受ける印象がまったく異なる。際立っているのは『Mother of Invention』では「お針子はそんなものは現場で使わない」と無用扱いされている「技術文書」の位置づけだ。マルサルとエアリーの記述の対応関係を図にしてみよう。

技術だけでは作れない宇宙服。「クリーンルームにバナナが残っていた」との指摘も

頭の固いNASAの官僚主義的エンジニアたちをなだめるために導入されたという、ILCの文書作成係だが、マルサルの本では詳細や年月日が明示されていないものの、エアリーの説明でもっとも適合するのは、ILCが大手機械メーカーLTVのエンジニアを招いてコンフィグレーション・マネジメント(CM:構成管理)とシステムエンジニアリングのトレーニングを依頼したコンサルティング契約のことだろう。

構成管理とは、あるシステムを構成するすべての要素(機能や性能、構成要素の種類や特徴など)の情報を管理することだ。宇宙服の場合は、すべてのパーツの情報はもちろん、素材の特性や組み合わせ方、縫製などの工法、かかわる人々のチーム編成などの情報がある。もともとILCの宇宙服製造のトップで後に副社長となるレン・シェパードは、1960年代はじめからILCが構成管理において経験不足であることを自覚していた。構成管理を求められるのは軍事に関係するようなシステムの場合で、創業当初のILCのようにブラジャーなどのコンシューマー製品を製造する企業では不要な作業だった。一般向けの服の製造方法を文書に記録してNASAに提出する必要はないからだ。ILCは第2次世界対戦中に軍需物資の製造に乗り出しているが、当初製造していたヘルメットなどの製品は宇宙服に比べればはるかに規模が小さく、構成管理を求められたとしてもそれほどの負担ではなかった。

1962年にNASAがILCを含む8社を宇宙服開発メーカーとして指名してから、構成管理の重要性が飛躍的に大きくなる。アポロ計画は宇宙服だけで成立するわけではない。ロケット、宇宙船、宇宙服、地上設備といった巨大なシステムが相互に関係し、その中で宇宙飛行士がすべてにかかわる存在だ。宇宙服を着用した宇宙飛行士はどのように行動できて、何はできないのか、NASAが全体を把握していなければ訓練もミッションも成立しない。

『Lunar Outfitters』を読むと、縫製の仕方から、胴・腕・脚といった各部の取り付け方、素材の製造プロセスにいたるまで短期間に多くの改良が施されている。記録が残っていないと「以前のパーツは何が不備だったのか」「どう改良したのか」がわからなくなってしまう。新たな不具合が発生した場合に、さらに改良を加えるつもりで以前の不備な設計を再現してしまうという手戻りを起こしかねない。宇宙服がどう設計されてどんな素材でどのように製造されたのか、改良したのであれば前後関係はどうなっているのか、ILCの外部の関係者にも説明できる資料が必要だ。これがコンシューマー製品ならば、ILCの仕様変更のために誰かが不適切な洗い方で服をダメにしたとしても、一人の人間にとっては小さな悲劇だが人類にとってはさしたる問題ではない。だがそれが宇宙服の場合は、宇宙飛行士にとって致命的なミスになりかねない。さらに生命維持装置とも、宇宙船とも同じ方式で記録されていなければどこかで食い違いが生じる。ILCだけ独自のメモで良い、とNASAが認めるわけにはいかない。

ILC自身が構成管理の不手際を自覚しており、文書作成にとても苦労していた。1961年にはすでにNASAのアドバイスを受け、宇宙船やロケットの開発と同様に、宇宙服のパターン(型紙)ごとにユニークなパーツナンバーをつけ、何らかの変更を加えた際にはすべて文書化して、上長の決裁を得るというルールも導入している。それでもコンシューマー製品のメーカーだったILCにとって、構成管理を体得するには相当な時間と労力を強いられた。1966年当時、「クリーンルームにバナナが残っていた」と設備管理の不備をNASAから指摘された文書が残っている。

ゴム製品の扱いに長けたILCは技術では高く評価されたものの、マネジメントが手薄なため1962年の選考でNASAからプライム(主契約者)に選定されなかった。航空機のプロペラ製造で軍事の経験が長く、EMUの生命維持装置の技術に優れていたハミルトン・スタンダードがプライムに選ばれ、ILCはその副契約者として宇宙服を開発するようNASAから要請される。

ILCとハミルトン・スタンダードとの関係は、エアリーが「ショットガン・マリッジ」と呼ぶほど苦痛に満ちたものだったようだ。本来はEMUというシステム全体の中で、スーツ部分と生命維持装置という異なるコンポーネントを製造する対等なパートナーだったはずが、ハミルトン・スタンダードはILCを下請け扱いし、好調だった航空機向けヘルメット製造のシェア奪取を目論む。ほとんど下請けいじめのような憂き目にあい、最終的にハミルトン・スタンダードはスーツ製造のパートナーをBFグッドリッチに乗り換え、ILCとの契約を解消した。

ILCとハミルトン・スタンダードの不和からアポロ宇宙服の開発は大きく遅れ、IMU(船内服)のみの「ブロックI」製造はデビッド・クラーク・カンパニーが担当することになる。アポロ計画の最重要ミッション、月面着陸で使用されるEMUは「ブロックII」以降にスケジュール変更となり、1965年にハミルトン・スタンダード/BFグッドリッチ、デビッド・クラーク・カンパニーの2社による開発コンペが行われることになった。このコンペにILCは単独で名乗りを上げる。ハミルトン・スタンダードとの経緯に責任を感じていたNASAもこれを了承した。

3社が参加した1965年夏の最初のコンペで、ILCが開発した「AX-5L」宇宙服は最高評価を12項目獲得した。デビッド・クラーク・カンパニーは8項目、ハミルトン・スタンダード/BFグッドリッチは2項目とライバルを大きく引き離して評価されたエピソードは、『Lunar Outfitters』中でも胸のすく場面だ。ただしNASAの記録によれば、2ラウンド目、3ラウンド目の評価ではハミルトン・スタンダード側が高評価をマークしている。最終的にはILCが321.4点、デビッド・クラーク・カンパニーが290.7点、ハミルトン・スタンダード/BFグッドリッチが270.9点を獲得し、ILCは高評価を守り抜いた。宇宙服開発担当だったマイク・コリンズ宇宙飛行士もILCのAX-5Lスーツを「非常に高いレベルのパフォーマンス」と評価している。

こうして始まったILC単独でのNASAとのスーツ開発契約を成功させるため、軍事部門で経験豊富なLTVから50人ものエンジニアを招いて構成管理のトレーニングを受けた……というのが「文書作成係」雇用の経緯だ。ハミルトン・スタンダードは引き続き生命維持装置の開発に関わることになり、EMU全体の整合性のためにも文書管理は必要だった。一連のできごとを「NASAを安心させるために技術文書担当のエンジニアを雇った」とまとめることもできるかもしれないが、どちらかといえば、ILCがアポロ計画の中での自らの位置を自覚し、独自の責任を果たそうとした努力の現れに思える。

さらに、お針子チームの規模も大きく変化している。『Mother of Invention』の記述では、ILCのお針子たちは従来から服飾の現場で用いられるパターンを使用し、NASAが求める設計図を多用した技術文書とは無縁だったと説明されている。ただ、これは規模の小さなチームでなければ通用しないのではないだろうか? 『Lunar Outfitters』によれば、1965年以前のILCの従業員数は100~120名で、うち10~15名が宇宙服開発に従事していた。その中で、フルタイムで参加していたお針子は5人だったという。これがNASAにアポロEMUのスーツメーカーとして選定されてからは、一気に会社の規模は900名以上となった。お針子チームの責任者を務め、ニール・アームストロング、バズ・オルドリン両宇宙飛行士のEMUを製造したエレノア・フォラカーさんは83名の女性を率いていた。チームの規模が大きくなればなるほど、社内でも技術文書という基準を必要としたはずだ。

「ベータクロス」導入のきっかけとなったアポロ1号火災事故

宇宙服に大きな設計変更が発生し、それに伴って縫製の仕方も変えざるを得ないこともあった。その最大のものが、1967年1月27日に起きたアポロ1号の火災事故である。バージル・グリソム、エドワード・ホワイト、ロジャー・チャフィーの3人の宇宙飛行士の命を奪った火災事故の原因調査から、宇宙船内には引火しやすい純粋酸素ではなく窒素との混合ガスを使用するよう変更されたことが有名だ。それだけでなく、宇宙服や宇宙船の素材に耐火繊維「ベータクロス」が導入されたのもこのときだ。

EMUの最も外側にあり、宇宙飛行士を過酷な熱環境や微小隕石の衝突から守る白い層を「TMG」という。TMG自体、複数のシートを重ねたものだが、アポロ1号以前は耐熱シートとしてマイラーフィルムやナイロンの多層シート「Nomex」が使用されていた。アポロ1号の悲劇を受けて、火災対策を強化するため、グラスファイバー製のベータクロスへと変更される。約500度に耐えるベータクロスの採用は宇宙飛行士の命を守るために避けて通れない大きな設計変更だが、TMGを製造するお針子たちに大きな負担を強いた。

ベータクロスはシリコンオイルで加工されているためにとても滑りやすく、他のシートと重ねて縫い合わせるときに滑り出てしまうミスが起きやすかった。最終的には重ねた断面に接着剤を塗って仮止めしてから縫い合わせる。この接着剤も1パーツあたり20グラムといった規定量があり、同じものを安定して製造するには単なるメモではなく設計文書にきちんと記録されている必要がある。

また、導入当初のベータクロスは裂けやすく、縫製が難しかった。NASAはベータクロス製造元のオーウェンスコーニングからILCへ技術者の派遣を依頼し、2社で協議しながらベータクロスの縫製の仕方を改良していった。補強用のシームを入れる改良に加え、耐引裂性を向上させるため、ベータクロスのテフロンコーティングを織り上がったシートに施すのではなく繊維の段階からコーティングするように材料の製造も変更されている。補強シームを入れる作業はお針子、ベータクロスの製造方法の変更はオーウェンスコーニングの担当だ。アポロEMUの開発はこうした異なるバックグラウンドを持つ技術者のチームワークの上に行われたもので、統一された基準で記録された設計文書はチームワークを成立させるために不可欠なインターフェイスだったともいえる。

開発開始からしばらくは、まち針が生地と生地の間に紛れてしまい、宇宙服に穴をあけてしまうトラブルが起きやすいために使用が禁止されていた。裁縫師長のフォラカーさんはお針子ごとに色の異なるヘッドがついたまち針を決まった本数だけ持たせ、1日の作業が終わると本数をチェックして紛失を防ぐという方法でまち針を使用できるように工程を改善している。こうした宇宙服製造にかかわるすべての手順は「テーブル・オブ・オペレーション(TO)」という文書に記録されていたという。

NASAの求めに応えて構成管理を体得し、緻密な作業記録を残していたILCが、肝心の製造ノウハウの部分ではお針子の退職とともに技術を失ってしまうというのも奇妙な話だ。総合すると「宇宙服ロストテクノロジー説」は、十分に反証可能な都市伝説と見てよいのではないだろうか。ちなみにエレノア・フォラカーさんは1996年12月に打ち上げられたNASAの火星探査機、マーズ・パスファインダーの着陸エアバッグ製造を担当している。もしロストテクノロジー説が本当ならば、ILCもNASAも30年以上も現役で働いていた女性技術者から何ひとつ継承しなかったということになる。

宇宙の鎧? 「ハードスーツ」をめぐる競争

マルサルの記述では、技術文書に重きを置かなかったILCが、宇宙服の柔軟性と機動性を実証するために地元高校のフットボールコートで宇宙服を着用したまま走ってボールを蹴ってみせ、その映像をNASAに提出したという1968年のエピソードが紹介されている。おかげで宇宙服は硬質の「ハードスーツ」ではなくお針子が手縫いで製造する「ソフトスーツ」となった。アポロ11号ミッションの帰還時に司令船のエンジンのスイッチが折れてしまい、バズ・オルドリン宇宙飛行士が急遽ペン先を使ってスイッチを入れるという危険なトラブルが記録されているが、こうした場合にも宇宙服がソフトスーツだったおかげで飛行士たちの命は守られた……というのがマルサルの見立てだ。

この記述を元にすると、ILCのフットボールコートでの実証は、宇宙服をハードにするかソフトにするか、という根本的な設計思想に関わるものだったように思える。ただ、実施されたのは1968年だという。アポロ11号のミッションが1年後に迫る段階で、まだそれほど重要な点が決まっていなかったのだろうかという疑問がある。

『Lunar Outfitters』によると、ILCの地元のドーヴァー高校でボールを蹴る実証が行われたのは1969年5月で、日付の記述がマルサルと食い違う。2カ月後にアポロ11号のミッションを控えた時期であり、当然ながらアポロEVAモジュール「A-7L」はすでに完成していた。1968年8月には、ILCのエンジニアがA-7Lを着用して着陸船や司令船のはしごを昇降するなど動作実証を行っていて、ミッションに必要な動作と宇宙服の機動性の関係はすでにNASAも把握していた。初期に行われたような宇宙服開発方針決定のためのものとは性質が異なる。

実はこの実証は、アポロ計画の後期ミッションに向けた、NASAの新型宇宙服開発構想に対するILCの異議申し立てだった。アポロ18号以降のミッションとなると、宇宙服の利用は長期化する。耐久性の高いハードスーツを新たなメーカーに開発させ、ILCのソフトスーツから切り替えようというプランがNASAの中で持ち上がっていた。ILCは改良型のソフトスーツを着用した状態でボールを蹴るだけでなくグラウンドを転がってみせ、機動性と耐久性が両立していることをアピールしたかったのだ。

実際にはこの実証の映像だけではNASAは心を動かされなかった。ハードスーツ構想が消えたのは、巨額の予算と社会の批判を理由にアポロ18号以降のミッションがキャンセルされたため。根本的に設計思想が異なる宇宙服を開発する余裕はなくなったからだ。宇宙飛行士たちから大きな設計変更を不安視する声もあり、現行のILCによる宇宙服を改良して続くスカイラブ計画でも継続利用することになった。つまるところ予算と世論が決めたと言える。

宇宙服をめぐる神話

アポロ計画に関する資料を踏まえて書かれた『Mother of Invention』であっても、ILC自身のドキュメンタリーと突き合わせれば食い違いがある。まして、裏付けのない都市伝説のような話となれば、事実からの乖離はさらに大きい。「宇宙服はすべて手縫い」という言説もそうだ。調整の多い試作の段階では手縫いの部分が多いが、後にミシンも使われるようになっている。TMGの製作で使用されていたシンガー製ミシンは針とボディの間の空間が狭く、無理に生地を押し込むと縫製ミスが発生しやすかった。そこでILCのエンジニアがボディを大きく伸長した改造ミシンを作り、「ビッグ・モー」の愛称でお針子たちに親しまれていたという。

このエピソードは、「宇宙服を縫ったミシン」だからこそ記録され記憶に残るものになったのではないだろうか。人類初の月面着陸という歴史的なできごとの中で、宇宙飛行士が直接身につけた宇宙服にまつわるさまざまな周辺エピソードが語られ、やがて宇宙服の神話とでもいったものが生まれていったと思える。技術文書をめぐって、お針子という女性の技術者とNASAのエンジニアという男性の技術者が衝突していたという『Mother of Invention』の論は、歴史の異なる解釈と見ることもできる。『Lunar Outfitters』も当事者の語りだから全てファクトの記録だともいえず、NASAのコンペの部分では「後半戦」のスコアには言及がない、お針子たちは技術者として称揚されながらも経営層に出世した記述はないなど、語られなかった部分も多いようだ。宇宙服ロストテクノロジー説のような中身のない“お話”はもういらないが、当事者の語りと第三者の評価という多様な見方があってこそ、公平に歴史を振り返ることができるのだろう。