理論上の「電子捕獲型」超新星をついに観測。約40年前に日本の天文学者が予測、藤原定家の記録解明にも

1982年に日本の天文学者が予測した理論上の「電子捕獲型超新星」の存在が観測によって裏付けられた。太陽の8~10倍の質量を持つ恒星に起きる現象で、これまでシミュレーションでは確認されていたものの、その特徴を示す超新星は観測されていなかった。カリフォルニア大学サンタバーバラ校博士課程学生の平松大地氏ら国際研究グループは、2018年に日本の超新星ハンターが発見した「SN 2018zd」の観測結果からその特徴を確認した。成果は英国の国際学術誌『Nature Astronomy』にオンライン掲載された。

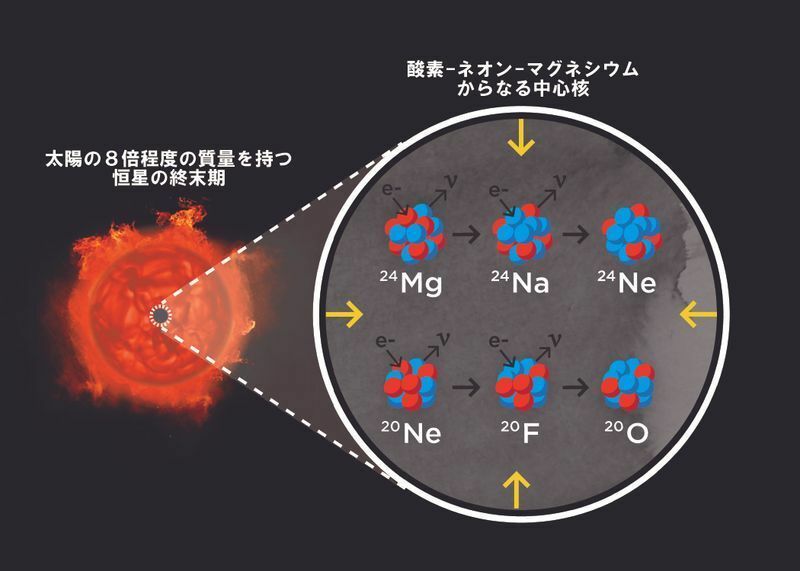

恒星の終焉の際、太陽の8倍程度までの質量の小さな恒星は白色矮星となって静かにその生涯を終え、太陽の10倍以上の質量を持つ大きな恒星は中心部の鉄コアが重力に耐えきれなくなり「重力崩壊型」超新星として爆発することが知られていた。両者の中間にあたる太陽の8~10倍の恒星の場合、鉄ではなく酸素・マグネシウム・ネオンからなる中心コアを形成している。やがてマグネシウムやネオンが大量に電子を捕獲することで、コアを電子の力で支えることができなくなり、重力崩壊して超新星爆発を起こすと考えられていた。

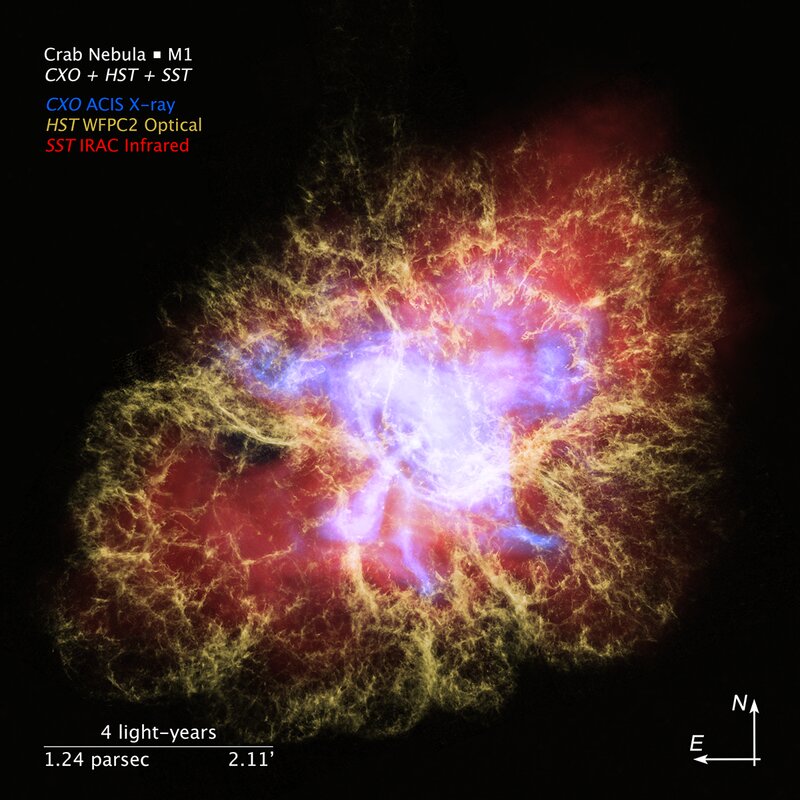

1982年に、こうした中間の質量を持つ恒星による電子捕獲型超新星の理論を提唱したのは、茨城大学・東京大学(当時)の天文学者、野本憲一氏だ。野本氏はおうし座のかに星雲を形成した1054年の超新星爆発 SN1054が電子捕獲型超新星だったと考え、2020年にはその特徴をシミュレーションで明らかにしていた。しかしこれまで多くの超新星探査が世界中の望遠鏡で行われていたにも関わらず、観測例がなかった。

これまで観測されなかった理由について、現・東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構の上級科学研究員である野本憲一氏は、「(条件に該当する)星の質量範囲がかなり狭いことが主原因だと思います。また、爆発のエネルギーが通常の超新星の10分の1程度かそれ以下と非常に小さいので、比較的暗いことと、放射性元素(Ni56)の生成量も通常の超新星の10分の1程度かそれ以下なので、暗くなる後期は特に観測が困難です。爆発前に星から周囲に放出される星周物質の量も多いので、特に初期は星周物質に隠されて観測にかからないケースが多いのです」と述べている。

2018年3月2日、山形県のアマチュア天文家で超新星ハンターの板垣公一さんは、きりん座の方向で爆発直後のSN 2018zd を発見、同じくアマチュア天文家の野口敏秀さんによって、発見直後からの明るさの変化が詳しく観測された。カリフォルニア大学サンタバーバラ校の平松大地氏を中心とする観測チームは、世界中の地上望遠鏡と宇宙望遠鏡でこの超新星の詳細な観測を行った。またハッブル宇宙望遠鏡が超新星の現れる前に超新星の場所を観測しており、超新星となった恒星の爆発前の姿をとらえていたこともわかった。

観測結果のスペクトル分析などの結果から、SN 2018zdは、ヘリウムのコアの燃焼が終わった後の「SAGB星」であること、超新星爆発前の著しい質量損失、恒星では珍しい化学スペクトルを持つこと、爆発の規模が比較的小さいこと、放射能が弱いこと、中性子に富むコアを持つこと、という理論やシミュレーションで予測されていた電子捕獲型超新星の特徴6つの特徴をすべて備えていた。

こうして明らかになった理論上の存在、電子捕獲型超新星は、約40年を経て観測で裏付けられた存在となった。野本氏はその喜びを「「私と共同研究者で40年前に存在を予言し、かに星雲との関連を提案していた電子捕獲型超新星がついに発見され、非常に嬉しく思っています。観測データを得るため、関係者の方々が多大な努力を払われたこと、私からも敬意と感謝を申し上げたいと思います。理論的には必ず存在するはずのタイプの超新星だと思っていたので、理論がついに観測的に証明されたという点で、非常に重要な成果だと思います」とコメントしている。

平安末期から鎌倉初期の歌人、藤原定家の日記『明月記』には、彗星や超新星など大きな天文現象「客星」に関する記述がある。記録のひとつが示す位置にかに星雲があり、このことからかに星雲は1054年の超新星の結果できた超新星残骸だと考えられている。同様の記述は中国の宋の時代の記録にもあり、超新星は昼間でも23日間、夜は2年近く明るく見えていたという。比較的暗いとされる電子捕獲型超新星だが、平安時代には驚くような見え方をしていたのかもしれない。

電子捕獲型超新星の観測例発見は、この平安時代の超新星の性質を解明する手がかりになる。SN 1054を電子捕獲型超新星の候補として提唱した野本氏は、「かに星雲は、非常に多数の詳しい観測がなされていますが、いろいろの点で特異な超新星残骸で、SN1054のオリジンの定説はありませんでした。1982年(Nature 論文の年)に、かに星雲の元素組成が(人工衛星天文台IUEで)観測されて、爆発で作られたはずの重元素は、ごくわずかしか含まれていないことが分かりました。これは、それまでの超新星の残骸は爆発で作られた重元素を大量に含むという常識とは大きく異なっていました。これがちょうど我々が理論的に予測したばかりの特殊な(電子捕獲型)超新星の放出する元素の特徴とよく一致することがわかったわけです。したがって、電子捕獲型超新星は必ず発見されると考えていたので、今回の発見は我が意を得たりというところです」とコメントし、40年来の謎解明に期待を寄せた。

JAXA 宇宙科学研究所は、2022年度に新たなX線天文衛星「XRISM(クリズム)」の打ち上げを予定している。XRISMの目標にはかに星雲のような超新星残骸の観測が含まれており、超新星の種類を知る成果にもつながる。現代の超新星爆発の観測から、平安の大天文現象の解明も期待される。