なぜ天皇の認証官たる検事長が尋問を受けるハメになったのか? 安倍官邸の圧力で事務次官時代に暴走?!

「被告から回答書をいただいてます。代替証人は提示しないというお話でしたね。そうしますと辻証人を採用するか否かということに尽きることになるわけですが、裁判所としては採用することに致します」

法廷内に静かな衝撃が走った。傍聴席にいた法務省の若手官僚と思しき男性が携帯を片手に飛び出していく。

行政文書の不開示決定取消訴訟において、検察庁の最高幹部のひとりである検事長が証人として認められるなど前代未聞の出来事だ。

6月16日に行われた黒川弘務東京高検元検事長の勤務延長をめぐる公文書の不開示決定取消訴訟の弁論期日において、大阪地方裁判所(徳地淳裁判長)は原告側の求めていた辻裕教仙台高等検察庁検事長の証人申請を認める決定を行った。

いったい何が起こったのだろう? 検察庁は最高幹部を守らなかったということなのか。訴訟の過程を振り返ってみる。

開示請求をしたところ、あるはずの書類がない!!

黒川弘務東京高検検事長の勤務延長人事は2020年1月31日、安倍晋三政権によって閣議決定された。予算審議の最中だったこともあり、野党は「検察庁の人事まで安倍官邸が恣意的に動かすことは許されない」と猛反発。政府の説明が二転三転したうえ、後付けで検察庁法改正を強行しようとしたこと、さらには森雅子法相の答弁も安定性を欠いたため国会は紛糾した。「検察庁法改正案に抗議します」を合言葉に著名人のSNSが拡散し、政権支持率も急落したため、政府・与党は5月18日、第201回国会での検察庁法改正案の成立を断念するに至る。

神戸学院大学の上脇博之教授は法務省に対し、2020年2月26日から断続的に行政文書の開示を請求した。しかし、その結果を不服として2020年6月1日と2022年1月13日にふたつの決定処分取消請求訴訟を提起し、現在も大阪地裁で審理が行われている。今回、証人申請が認められたのは後者の裁判だ。

当時の検察庁法22条は、「検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する」と定めていた。従来の法律解釈では、検察官に対しては国家公務員法81条の3の勤務延長の適用はないというものだった。この点についてはふたつの訴訟において国も認めている。

法務大臣が黒川氏に初めて国公法を適用するよう閣議請議を行う以上、「なぜこれまでそのように解釈されてきたのかの整理」「今回、解釈変更、運用の変更を行う必要性の有無の検討」「そうした変更を行う場合、検察官の身分または法務行政にどのようなプラスとマイナスが生じるのかについての討議、検討」がなされなくてならないはずだ。そしてその経過(意思形成過程)が国民に理解でき、のちの検証が可能であるよう、公文書管理法4条に基づき文書が作成されていなくてはならない。

上脇教授はこう考え、開示請求したのだが、そのほとんどについて「行政文書を保有していない」として不開示決定が通知されたため、その是非について争っているのである。

食い違う「なぜ解釈変更が行われたのか?」

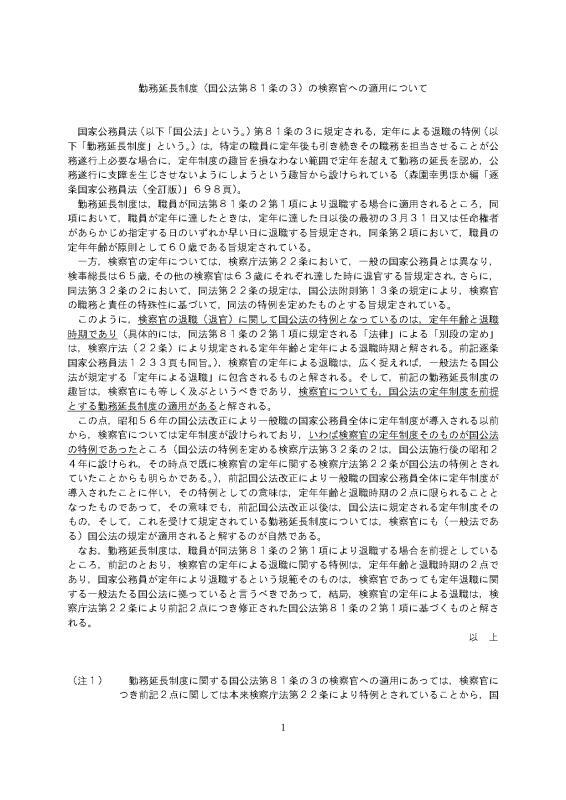

ふたつの訴訟を通じて議論の対象となっている書類に「勤務延長制度(国公法第81条の3)の検察官への適用について」というタイトルのものがある。作成者も作成日も書かれておらず、公文書とは思えない書式のものである。

第2次訴訟において国は、

「この文書が2019年12月ころから、翌年の検察官の定年引き上げを含む国家公務員法および検察庁法改正の検討のなかで作成され、この書類に基づいて2020年1月17日から同月24日にかけて内閣法制局等の関係省庁と協議を行い解釈変更についての最終的な結論を得た。その後、これとは無関係に黒川検事長の勤務延長の必要性が生じたので、すでに行っていた解釈変更に基づいて、黒川検事長の勤務延長について同月1月29日に閣議請議を行った」

と主張している。

一方の原告は、社会状況の変化により検察官の勤務延長の必要性があったのであれば、検察庁法の改正を待てばよかった。にもかかわらず、黒川検事長は2月7日に定年が迫っていたため、法務省と人事院の事務方トップの間での直接の文書のやりとりという異例の手段により2020年1月17日から24日という極めて短期間で解釈変更が行われた。つまりこの解釈変更は黒川検事長の勤務延長という個別具体的な事案のためだけに法務省(具体的には辻裕教法務事務次官)が行ったもの。「勤務延長制度(国公法第81条の3)の検察官への適用について」という文書もまた黒川氏について勤務延長を適用する目的で作成されたものであると述べ立てる。

国は「証人尋問の必要なし」の一点張りだった

2023年1月11日、原告は辻裕教仙台高検検事長の証人尋問を申請し、国は3月10日に「却下されるべき」という意見書を提出。そのうえで3月24日に行われた弁論期日において注目すべきやり取りがあった。

裁判長が国に対し、

「裁判所としては完全に法律論だけですむ話ではないと考えていて、辻さんという、かなり上の方に聞くよりも、実際の実務、実情を知る人が適切かと。適任な方を出してもらってというような方向なのかなと思っていますが、被告の方はどうですか?」

と問いかけた。

柔らかい口調ではあるものの、「国の主張を聞いたうえでも証人尋問は不可避であると判断している。とはいえ検事長という認証官を呼びつけるのなんて一大事。誰か別の人を立てることはできないか?」と打診したのである。実際、情報公開をめぐる裁判において、大臣クラスを証人請求しても、現場の課長、もしくは課長補佐クラスの実務担当者の尋問に落ち着く場合がほとんどだ。

この問いかけのあと、国側の訟務検事と裁判長の間でこのようなやり取りがあった。

「辻元事務次官、もしくは責任者、いずれの者につきましても証人尋問の必要性がないと考えています」

「なるほど。例えば閣議請議の起案者に名前が出ていますが、この方は実際の経緯をご存じないですか?」

「先ほど申し上げた通りです」

「持ち帰って裁判所の意向を踏まえて検討するというのは……。検討すら無理?」

「はい」

辻検事長以外の人物の名前を挙げることを敢然と拒否してきたのである。

あまりにかたくなな態度に、徳地淳裁判長も、

「ちょっと想定を超える事態になりました」

「まだ決めてませんけど、大ごとになりますね」

「裁判所も腹をくくって考えていきたいです」

と国側の対応に驚きを隠さない。

辻次官は安倍政権のたびかさなるプレッシャーに屈したのか?!

そもそも、なぜ法務省は明らかに無理筋な解釈変更を、ろくな準備もせぬまま強行したのか。その背景には第2次安倍政権と検察庁との間の人事をめぐる暗闘があったと言われている。

ちなみに一般の役所では事務方のトップの役職は事務次官となるのだが、法務省だけは勝手が異なる。法務省の特別な機関である検察庁が実質的に法務省をのみ込んでいるような人事が行われていて、検事総長を頂点とする独特の組織形態となっている。法曹資格のある検事が法務省へ出向して事務次官になるのだが、序列は上から数えて5番目くらいの役職にすぎない。よく法務・検察と一体として語られるのはこういった内部の仕組みによるものである。

当時の新聞、テレビ、雑誌などの報道によると、次期検事総長として当時の法務・検察の意中の人は林眞琴名古屋高検検事長だった。一方、安倍官邸はどうしても黒川弘務東京高検検事長を押し込みたい。ここで立ちはだかったのは定年問題だ。先にも述べたよう、検察庁法では、検事総長の定年は65歳で、東京高検検事長など高等検察庁の検事長は63歳となっている。

当時の検事総長だった稲田伸夫氏が就任したのは2018年7月のこと。慣例である2年を務め上げると、東京高検検事長だった黒川氏は2020年2月に63歳を迎えるため、途中で退官となってしまう。

上脇弁護団も精読しているジャーナリスト村山治氏の「安倍・菅政権VS.検察庁 暗闘のクロニクル」(文藝春秋)によると、官邸の意向を受けた法務省・辻裕教事務次官は、稲田検事総長に対し、早めに勇退して黒川氏を定年前に検事総長へ昇格させるよう説得したという。しかし、いったんは受け入れたかのようだった稲田氏は、本来考えていた人事が出来なくなることを嫌ったのか、居座ることを決意。

検察庁の先輩でもある検事総長の意向と、政治からの圧力の狭間で右往左往した挙げ句、辻事務次官は検察庁法では63歳が定年だが、国家公務員法の第81条の3第1という条項を使って勤務延長が出来るというストーリーで乗り切ろうとしたというのである。

「暗闘のクロニクル」には、勤務延長の閣議決定が行われる1週間から10日ほど前、法務省刑事局の幹部が突然、黒川弘務東京高検検事長のところへ赴き、「辻さんがあなたに国家公務員法の規定を使って勤務延長をすると言ってきた。話があっても受けないでいただきたい」と具申したという生々しい証言も記載されている。

丸く収めるつもりかと思いきや……

3月24日の弁論期日においては強気一辺倒だった国側だが、4月24日に裁判長が、

「事実認定の争いというものがないということはない。守秘義務という観点から尋問においておっしゃれないことがあるのは承知しているが、中身としてまったく必要がないとは思っていない。訴訟で総理大臣を呼ぼうが、最高裁長官を呼ぼうが、構わないが、ちょっと大層かな、言い方として適切でないかもしれないが、当時の担当者の方などのほうがやりやすいのかなというのもあるので、そこまで上の方ではなく他に適切な方がいればと考えた。しかし被告の方がゼロ回答というなら(辻証人を呼ぶということで)対応せざるを得ないのではないか」

と述べると、辻検事長に代わる証人の選定も検討すると言い出すなど、少し軟化したかのように見えた。

しかし5月31日に提出された国側の回答書において、

「被告の令和5年3月10日付け『証人申請に対する意見』で述べたとおり、辻検事長の証人尋問は必要性がないから同尋問に係る原告の申出は却下されるべきであって、被告において、辻検事長に代わる証人を提示することはしない」

と言い切った。

そして本日、裁判所は辻裕教仙台高検検事長の証人申請を認める決定を下したのである。

なぜ法務・検察は通常の情報公開請求訴訟で行われるように、課長・課長補佐級の人物を出してこなかったのか?

原告弁護団の阪口徳雄弁護士は筆者に対し、

「当時の辻事務次官が官邸の意向にそって暴走したからこそ、代替証人を立てることすらできなかったのではないか」

と話した。

訴訟を提起した上脇博之教授は、

「検察官は国家公務員法の適用から除外されるというのは、法務・検察では誰もが知っている常識でした。にもかかわらず、ひっくり返すようなことを平気でやったわけですから、高度な政治的判断があったに違いありません。『勤務延長制度(国公法第81条の3)の検察官への適用について』なる文書が、誰の手によって、どのような経緯で作成されたのか? この文書を作った人は、誰からどのような指示を受けていたのか? 辻検事長は法廷で国民に対し真相を話すべきです」

と語る。

果たして上脇教授や弁護団の言うよう、安倍政権のプレッシャーにより当時の辻裕教事務次官が独断で解釈変更を前に進めたのか。

黒川弘務元東京高検検事長の勤務延長騒動の際、官邸の意をくんだ法務省でいったいなにが起こっていたのか。異例の展開を迎えた裁判の今後が注目される。