90年代に「再発見」された「日本の70年代フォーク」たち…曽我部恵一が明かす、その「特別な魅力」

本来の意味での「等身大の歌」

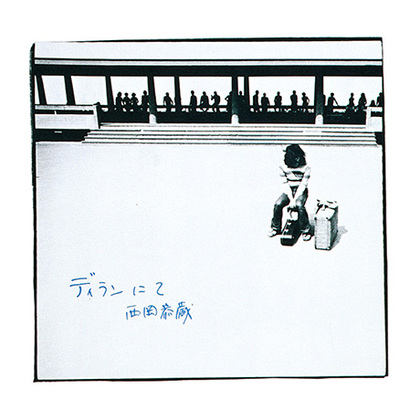

――関西フォーク繋がりでいうと、西岡恭蔵さんやディランIIの諸作はいかがですか? 曽我部:素晴らしいですよねえ。特に恭蔵さんの『ディランにて』(1972年)が好きですね。恭蔵さんの歌詞って、なんというか天然色の映画みたいなんですよ。でもボーカルとかギターの演奏はモノトーン。そのコントラストがすごく素敵。「サーカスにはピエロが」なんて、見たことのない世界に連れて行ってくれるような歌詞で。本当にイマジネイティヴ。だからこそ矢沢永吉さんが後に恭蔵さんの歌詞を歌うようになったんだろうなと思いますし。もしかしたら、ボブ・ディランの『ジョン・ウェズリー・ハーディング』(1968年)の歌詞の世界を日本語に置き換えたらこういう風に響くんじゃないかなと思ったりもします。 ――細野さんのプロデュースでサウンドがガラッと変わった次作『街行き村行き』(1974年)も傑作ですね。 曽我部:あれもいいですねえ。『HOSONO HOUSE』との連続性を感じさせるアルバムですよね。 ――ジェイムス・テイラーやカントリー・ロックの色合いが濃くて。一方で、細野流プロダクションをまとっていても、全体がその色に染め上げられているわけではないというのも興味深いところです。 曽我部:わかります。例えば、細野さんが関わった小坂忠さんの初期ソロ曲だと、一心同体なんじゃないかっていうくらいピタッとハマっていて、それも素晴らしいんですけど、恭蔵さんのこのアルバムはちょっと違いますね。恭蔵さんの場合は、あくまで自身の歌声と曲の個性が前面に出ている感じがします。 ――インタビュー前半でも話に出た2017年のベルウッド45周年記念コンサートに曽我部さんが出演された際には、いとうたかおさんの名曲「あしたはきっと」もカバーしていましたよね。 曽我部:はい。「あしたはきっと」が収録されているファースト・アルバム『いとうたかお』(1974年)は本当に名盤ですね。あんまり好きな語彙じゃないんだけど、「等身大」って言葉があるじゃないですか。「あしたはきっと」は、本来の意味での「等身大の歌」だと思います。村上律さん、岡田徹さん、林立夫さん、伊藤銀次さん等、バック・メンバーの演奏もいいし、特に注目なのが「スタイリスト:中川五郎」っていうクレジット。このジャケット写真のいとうさん、スタイリングされてるんだ!っていう(笑)。しかも、by五郎さんっていう二重の驚き(笑)。 ――ディキシーランド・ジャズ風の「水を一杯」をはじめ、エリック・アンダーソンとかジョニ・ミッチェル的な洗練されたハーモニーが聴ける「位置を変えて」等、このアルバムも全体的に洒脱です。 曽我部:ホントに。インディー・フォーク系の若いミュージシャンを聴いているような人もきっとハマると思います。ベルウッドのフォーク系のカタログの中で、今の感覚に一番近いのがこれかもしれない。