90年代に「再発見」された「日本の70年代フォーク」たち…曽我部恵一が明かす、その「特別な魅力」

強い信念を持って人前で歌っていた

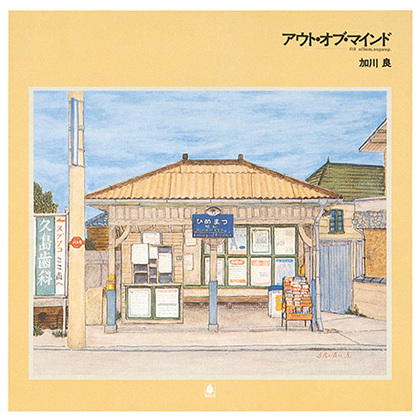

――ちなみに、初期の高石ともやさんとか岡林信康さんとか、ああいった関西フォークの源流にあたる方たちの音楽も昔から聴いていましたか? 曽我部:一応は聴いていました。言ってみれば、あちらの方が本来的な意味での「日本のフォーク」じゃないですか。そこからすると、ある時期以降の渡さんとか加川良さんの歌っていうのは、直接的にプロテストしているわけじゃないですし、フォークの流れの支流にあたると言えばそうなのかもしれない。けれど、僕にはそっちの方がグッときたんです。 あ、そうそう、以前に加川さんと共演させてもらったとき、僕、怒られたことがあるんですよ。怒られたというか、気持ちの良い関西弁で注意されて(笑)。 ――どんなことを注意されたんですか? 曽我部:共演したのが銭湯の中で歌うライブだったんですけど、打ち上げの時に、加川さんに「お前、座って歌うなや~」って言われて。「年取ってヨボヨボになったヤツがステージに出てきてよっこらしょって座ったらそら芸になるやろけど、まだ足腰立つ丈夫なヤツが座って歌っても芸にならん。元気なうちは立って歌えや」って。 あと、譜面台で歌詞を見ながら歌ってたら、それも注意されました。「歌詞見んなや」って。フォークの人で座りながら歌詞を見て歌う人もいるじゃないですか。あれも一つのスタイルだなと思っていたので僕も真似したつもりだったんですが(笑)。「自分の歌なんやから、もし歌詞忘れたらその場で作ってまえばええねん」とも言ってました(笑)。 ――加川さんがそう言うと説得力がありますね(笑)。 曽我部:要するに、どういうスタイルを取るにせよ、「俺はこうなんだ」っていう気持ちがしっかりあるかどうかなんだと思います。僕は今日は新曲をやるからちょっと歌詞みて歌おうかなっていうくらいの気持ちだったけど、あの当時から活動を続けてきた皆さんはきっとそんなことなくて、強い信念を持って人前で歌っていたんだなと思います。 ――その加川良さんは、ベルウッドに『アウト・オブ・マインド』(1974年)という名盤を残しています。 曽我部:最高の一枚ですね。URC時代の各作も素晴らしいけど、これもすごい。後のハックルバックの面々とか、中川イサトさんとか、バックのミュージシャンの演奏もとてもいい。これは是非みんなに聴いてほしいなあ。このあたりは今ならかなり手頃な価格で中古盤が手に入ると思いますし。海外のレコード好きに見つかってしまったら一気に買えなくなっちゃうはずなので。今だけだと思います。 ――中古盤の値段と音楽の価値は本来全く関係のないものですからね。 曽我部:本当にそうです。