「絶対にみんな喜んで死んでゆくと信じてもらいたい」…特攻に選ばれた若者たちが見せた「出撃前夜」の「あまりに異様な様相」

葉櫻隊の突入

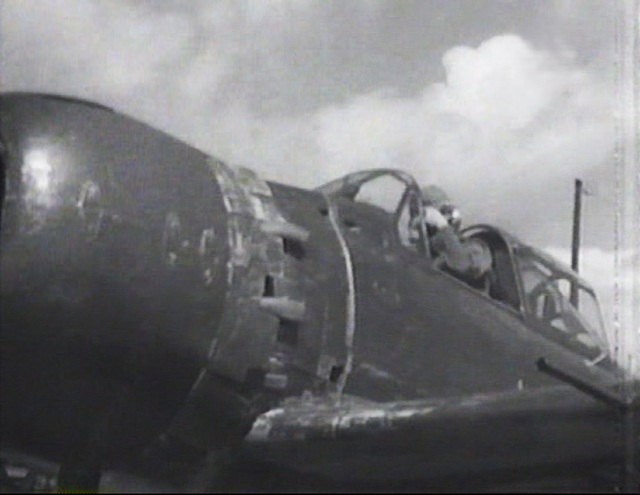

角田の回想――。 「昼食に配られた稲荷寿司の缶詰を、出発前に食べてみたら、そのまずいこと。貴重品の缶詰で、ほんとうはうまいはずなんです。でも、ぼそぼそで味も何も感じられなかった。そっと若い隊員たちを見わたすと、サイダーだけ飲んで、『おい、俺はとても喉を通らないぞ』といたずらっぽく言って、見送りの整備員に缶詰をわたす者もいましたが、半数の者は、じつにうまそうに、まるで遠足に行った小学生のように嬉々として立ち食いしている。私は、兵から累進した特務士官ともあろう者が、この期におよんで弁当を食い残したとあっては恥だと思い、傍らにころがっていた丸太に腰をかけて、サイダーで流し込んで形だけは悠々と平らげました。まったく、砂を噛む思いとはこのことです。あの若者たちには遠く及ばない、と思いました」 準備を完了して、予定どおり発進。針路100度(東方やや南寄り)、高度3000メートル。この日は、これまでとはうって変わって好天で、視界はきわめて良好だった。角田は、爆装機の右上方100メートルの位置につく。 レイテ島を過ぎてまもなく、春田大尉機がエンジン故障で引き返す。ただ1機で3機を護ることになった角田は、敵戦闘機に遭えば、直掩機が1機でも2機でも死ぬことには変わりはない、と覚悟を決めた。 午後2時30分、スルアン島の東方150浬(約278キロ)の地点で、中型空母1隻、小型空母2隻を主力とする敵機動部隊を真正面に発見。敵艦隊の針路は南、速力は18ノット、距離3万メートル。角田は翼をバンク(左右に傾ける動作)して、突撃を下令した。爆装の3機は編隊を解き、全速で敵艦に向かった。艦隊上空に敵戦闘機の姿は見えない。 ふたたび角田の回想。 「操縦席の隊員の表情までは見えませんでしたが、全力で突入する気魄に全く差異は見られませんでした。突入といっても、零戦は空戦用にできているので、急降下すると機首が浮き上がってしまい、また高速になると舵が重く鈍くなるので正確にぶつかるのはむずかしい。私には、彼らの苦労が泣きたいほどよくわかりました。 それでも、中型空母に向かった一番機・山下一飛曹機は、その前部飛行甲板にみごと命中、大きな爆煙が上がりました。二番機・広田一飛曹機は、戦艦の煙突のすぐ後ろに突入、三番機・櫻森飛長は、一番機のぶつかった穴を狙いましたが、この頃になってようやく猛烈になった防禦砲火に被弾、完全に大きな火の玉になりながらも空母飛行甲板の後部に命中、さらに大きな爆発の火焔を上げました。 まさに人間業とは思えない、ものすごい精神力でした」 数分後、もう一隊の崎田一飛曹機はいまだ沈まぬ敵空母を見て、その飛行甲板中央に突入。山澤一飛曹機、鈴木飛長機は別の小型空母に命中、大爆発した。制空隊の2機、新井上飛曹機、大川一飛曹機は、敵戦闘機10数機を艦隊の東北方に引きつけて空戦を繰り広げ、任務を忠実に果たしたが、2機とも還らなかった。いずれも20歳前後の若者で、とくに櫻森飛長はまだ17歳の少年だった。 「昭和15年、第十二航空隊に属して戦ったときは、私のいた10ヵ月の間に、搭乗員の戦死者は1人も出ませんでした。17年8月から18年にかけ、ソロモンで戦った第二航空隊(途中、第五八二海軍航空隊と改称)は、補充を繰り返しながら1年で壊滅、しかし1年はもちました。ところが、19年6月に硫黄島に進出した二五二空は、たった3日の空戦で全滅しました。続いて10月、再編成して臨んだ台湾沖航空戦では、戦らしい戦もできなかった。 そんな流れで戦った搭乗員の立場からすると、フィリピンでの特攻というのは、ある意味、もうこうなったらやむを得ないと納得できる部分もありました。でも、同じ特攻隊でも、爆装で行くのと直掩で行くのとでは、心理状態は全然ちがうと思うんですよ」 と、角田は私に語っている。