じつは「戦果」が目的ではなかった…「特攻」を強行した大西瀧治郎中将の意外な「真意」

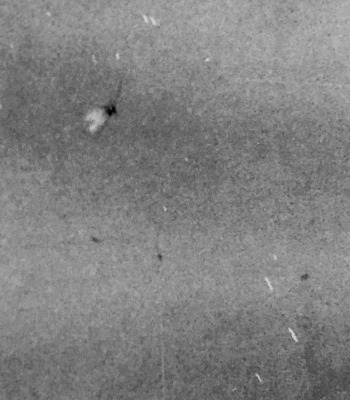

今年(2024年)は、太平洋戦争末期の昭和19(1944)年10月25日、初めて敵艦に突入して以降、10ヵ月にわたり多くの若者を死に至らしめた「特攻」が始まってちょうど80年にあたる。世界にも類例を見ない、正規軍による組織的かつ継続的な体当り攻撃はいかに採用され、実行されたのか。その過程を振り返ると、そこには現代社会にも通じる危うい「何か」が浮かび上がってくる。戦後80年、関係者のほとんどが故人となったが、筆者の30年にわたる取材をもとに、日本海軍におけるフィリピン戦線での特攻と当事者たちの思いをシリーズで振り返る。(第2シリーズ第5回) 【写真】敵艦に突入する零戦を捉えた超貴重な1枚…! 前回記事:<長官から「生命を大切にしなさい」と声をかけられた「特攻隊員」が素朴に感じた気持ち>

歴戦の零戦搭乗員、特攻隊へ

海軍きっての歴戦の零戦搭乗員だった角田和男少尉は、思わぬ形で特攻隊に組み込まれ、直掩機として出撃を繰り返している。記録が欠落し、現存しないので日付は定かではないが、11月下旬のある日のこと。マバラカットからダバオへ零戦4機を空輸することになり、角田がその指揮官に選ばれた。飛行場の指揮所には、飛行学生を出たばかりの若い士官が数人いたが、ダバオまでの航法に自信がないという。 こんなとき頼りにされるのが、角田のような兵から叩き上げた特務士官だった。いまや、飛行時間、実戦経験ともに、角田に匹敵する搭乗員は全フィリピンでも数えるほどしかいない。 中島飛行長に、 「おっ、特務士官がいた」 と手招きされて駆け寄ると、 「お前なら行けるだろう」 という。〈当たり前だ〉と、角田は思った。 「航空図さえあればどこへでも」 「よし、では行ってくれ。ダバオには一航艦の小田原参謀長が作戦指導に行っておられるから、指揮を受けるように。任務は特攻機の誘導直掩」

「ご命令であればいつでも」

角田は、中島中佐に託された封書を持ち、弁当を受け取ると、この日初めて会った列機3人を引きつれて、マバラカット西飛行場を離陸した。高度3000メートル、雲ひとつない快晴だったが、途中、四番機が合図もせずに急に左旋回すると、セブ基地のほうへ飛び去った。のちに報告があったところでは、四番機の飛行兵長は、マラリアの発熱のため、慣れたセブ基地に着陸したのだという。角田は残る列機をつれて、3機でダバオ基地に着陸した。 ダバオには、フィリピン南部の航空基地を統括する第六十一航空戦隊司令官・上野敬三中将、マニラの司令部から派遣されてきた第一航空艦隊参謀長・小田原俊彦大佐、六十一航戦先任参謀・誉田守中佐、そして、台湾沖航空戦を経てレイテ決戦に参加し、11月11日からダバオに進出している二〇三空の漆山睦夫大尉らがいた。 上野中将は、角田が飛行練習生の頃の霞ヶ浦海軍航空隊副長、のちに乗組んだ空母「蒼龍」の艦長だった。小田原大佐は昭和16年、角田が筑波空で教員をしていたとき、計器飛行のやり方を一から教えてくれた教官である。誉田中佐も、昭和18年、角田が厚木海軍航空隊で教官を務めたときの整備長で、いずれも縁の深い人たちだった。 角田が、搭乗員たちとともに案内されて指揮所に入ると、誉田参謀が話しかけてきた。 「角田君、しばらくだなあ、奥様やお子様もお丈夫かな」 「はい、お陰さまで丈夫だと思います」 すると誉田が、ちょっと考える様子で、 「それで君、ほんとうにぶつかるつもりかい?」 という。角田は、不審に感じたが、 「ご命令であれば、いつでもやります」 と答えた。