#話題のタグ

検索結果

16件

大河や映画話題「安倍晴明」伝説と現実のギャップ 数々の作品、令和の今でもファンが多い背景…今年の大河ドラマ『光る君へ』は、紫式部が主人公。主役を吉高由里子さんが務めています。今回は大河ドラマや、最新映画『陰陽師0』にも登場する、陰陽師・安…東洋経済オンライン経済総合

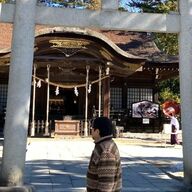

大河や映画話題「安倍晴明」伝説と現実のギャップ 数々の作品、令和の今でもファンが多い背景…今年の大河ドラマ『光る君へ』は、紫式部が主人公。主役を吉高由里子さんが務めています。今回は大河ドラマや、最新映画『陰陽師0』にも登場する、陰陽師・安…東洋経済オンライン経済総合 つつじだけではない東京・根津神社の見どころ、綱吉建立の復元社殿ほか徳川家ゆかりの史跡、文豪にまつわる「石」も取材・文=吉田さらさ ■ 起源は1900年ほど前 風薫る5月。今回は、お散歩日和に出かけてみたい東京都心部の神社をご紹介しよう。根津神社は東京に…JBpressライフ総合

つつじだけではない東京・根津神社の見どころ、綱吉建立の復元社殿ほか徳川家ゆかりの史跡、文豪にまつわる「石」も取材・文=吉田さらさ ■ 起源は1900年ほど前 風薫る5月。今回は、お散歩日和に出かけてみたい東京都心部の神社をご紹介しよう。根津神社は東京に…JBpressライフ総合 道長支えた「4人の公卿」道長と最も親しいある男 源俊賢・藤原公任・藤原斉信・藤原行成の半生…NHK大河ドラマ「光る君へ」がスタートして、平安時代にスポットライトがあたっている。世界最古の長編物語の一つである『源氏物語』の作者として知られる、…東洋経済オンライン社会

道長支えた「4人の公卿」道長と最も親しいある男 源俊賢・藤原公任・藤原斉信・藤原行成の半生…NHK大河ドラマ「光る君へ」がスタートして、平安時代にスポットライトがあたっている。世界最古の長編物語の一つである『源氏物語』の作者として知られる、…東洋経済オンライン社会 「SUUMO住みたい街ランキング 関西版」明石3位で人気揺るがず。充実した子育てサービス、恵まれた風土で支持集める…「SUUMO住みたい街ランキング 関西版」で、昨年から総合順位3位をキープし、高い支持を得ている自治体が兵庫県「明石市」だ。子育てサービスが充実して…SUUMOジャーナルライフ総合

「SUUMO住みたい街ランキング 関西版」明石3位で人気揺るがず。充実した子育てサービス、恵まれた風土で支持集める…「SUUMO住みたい街ランキング 関西版」で、昨年から総合順位3位をキープし、高い支持を得ている自治体が兵庫県「明石市」だ。子育てサービスが充実して…SUUMOジャーナルライフ総合 43歳で死去「道長の兄」道隆のまさ�かすぎる死因 死因は疫病ではなかった、後継ぐ道兼も病死…NHK大河ドラマ「光る君へ」がスタートして、平安時代にスポットライトがあたることになりそうだ。世界最古の長編物語の一つである『源氏物語』の作者として…東洋経済オンライン社会

43歳で死去「道長の兄」道隆のまさ�かすぎる死因 死因は疫病ではなかった、後継ぐ道兼も病死…NHK大河ドラマ「光る君へ」がスタートして、平安時代にスポットライトがあたることになりそうだ。世界最古の長編物語の一つである『源氏物語』の作者として…東洋経済オンライン社会 武田信玄にとって赤字事業だったはずの「信玄堤」。それでも工事に着手した理由とは…現地を歩いて初めて見えたもの…東京大学・本郷和人先生に連載いただいている『婦人公論.jp』では、先生とのご縁をきっかけに「日本史ツアー」を開催しています。初回「徳川」に続く、第2…婦人公論.jpエンタメ総合

武田信玄にとって赤字事業だったはずの「信玄堤」。それでも工事に着手した理由とは…現地を歩いて初めて見えたもの…東京大学・本郷和人先生に連載いただいている『婦人公論.jp』では、先生とのご縁をきっかけに「日本史ツアー」を開催しています。初回「徳川」に続く、第2…婦人公論.jpエンタメ総合 漫才師のルーツは陰陽師? 笑いと呪術の意外な関係…はじめまして。桑畑絹子と申します。 エンタメ好きと歴史好きが高じて、古代から現代までの「芸能人」の歴史を探究しているライターです。 今��回は、おなじみ…桑畑絹子ライフ総合

漫才師のルーツは陰陽師? 笑いと呪術の意外な関係…はじめまして。桑畑絹子と申します。 エンタメ好きと歴史好きが高じて、古代から現代までの「芸能人」の歴史を探究しているライターです。 今��回は、おなじみ…桑畑絹子ライフ総合 【光る君へ】安倍晴明が大注目されているが、そもそも陰陽師はどんな仕事をしていたのか大河ドラマ「光る君へ」で存在感を増しているのが、ユースケ・サンタマリアさんが演じる安倍晴明である。かつて、晴明を主人公とした「陰陽師」という映画も…渡邊大門エンタメ総合

【光る君へ】安倍晴明が大注目されているが、そもそも陰陽師はどんな仕事をしていたのか大河ドラマ「光る君へ」で存在感を増しているのが、ユースケ・サンタマリアさんが演じる安倍晴明である。かつて、晴明を主人公とした「陰陽師」という映画も…渡邊大門エンタメ総合 徐福伝説が残る鹿児島県・冠岳へ。奇岩や展望など見どころ満載な低山歩き…鹿児島県の、いちき串木野市と薩摩川内市の境に冠岳という山があります。 東西に稜線を延ばし、486mの東岳、496mの中岳、最高点516mの西岳を総称…山と溪谷オンラインライフ総合

徐福伝説が残る鹿児島県・冠岳へ。奇岩や展望など見どころ満載な低山歩き…鹿児島県の、いちき串木野市と薩摩川内市の境に冠岳という山があります。 東西に稜線を延ばし、486mの東岳、496mの中岳、最高点516mの西岳を総称…山と溪谷オンラインライフ総合 清少納言の「清」の由来となった実家清原氏とは…11日の大河ドラマ「光る君へ」にファーストサマーウイカ演じる清少納言が登場した。紫式部の『源氏物語』と並び称される『枕草子』を書いた清少納言は有名だ…森岡浩ライフ総合

清少納言の「清」の由来となった実家清原氏とは…11日の大河ドラマ「光る君へ」にファーストサマーウイカ演じる清少納言が登場した。紫式部の『源氏物語』と並び称される『枕草子』を書いた清少納言は有名だ…森岡浩ライフ総合 【光る君へ】毒を盛られた円融天皇の病平癒の邪気払いを安倍晴明が行った裏事情大河ドラマ「光る君へ」では、ユースケ・サンタマリアさんが演じる陰陽師の安倍晴明が注目されている。円融天皇は藤原兼家の差し金で毒を盛られ、著しく体調…渡邊大門エンタメ総合

【光る君へ】毒を盛られた円融天皇の病平癒の邪気払いを安倍晴明が行った裏事情大河ドラマ「光る君へ」では、ユースケ・サンタマリアさんが演じる陰陽師の安倍晴明が注目されている。円融天皇は藤原兼家の差し金で毒を盛られ、著しく体調…渡邊大門エンタメ総合 明智光秀は『愛宕百韻』の中で、土岐家の再興と天下取りを宣言したものではない天正10年(1582)6月2日に本能寺の変が勃発したが、明智光秀は直前に『愛宕百韻』の中で土岐家の再興と天下取りを宣言したといわれている。それが事…渡邊大門エンタメ総合

明智光秀は『愛宕百韻』の中で、土岐家の再興と天下取りを宣言したものではない天正10年(1582)6月2日に本能寺の変が勃発したが、明智光秀は直前に『愛宕百韻』の中で土岐家の再興と天下取りを宣言したといわれている。それが事…渡邊大門エンタメ総合 正月の初詣、参拝客多い8寺社 由来や、訪れる際の注意点は?お正月と言えば初詣。明治神宮や浅草寺といった有名どころの神社や寺は、混雑するのが常です。では、最も多く人を集める初詣スポットにはどれだけの人が訪れ…THE PAGE社会

正月の初詣、参拝客多い8寺社 由来や、訪れる際の注意点は?お正月と言えば初詣。明治神宮や浅草寺といった有名どころの神社や寺は、混雑するのが常です。では、最も多く人を集める初詣スポットにはどれだけの人が訪れ…THE PAGE社会 「十日えびす」が行われる西宮神社と阪神・淡路大震災全国の「えべっさん」の総本社である兵庫県西宮市にある西宮神社の「十日えびす」は、1月10日を中心に、9日から11日までの3日間行われる、阪神間にお…饒村曜社会

「十日えびす」が行われる西宮神社と阪神・淡路大震災全国の「えべっさん」の総本社である兵庫県西宮市にある西宮神社の「十日えびす」は、1月10日を中心に、9日から11日までの3日間行われる、阪神間にお…饒村曜社会 エネルギー小国日本の選択(3) ── 明治の夜明けとエネルギー産業の興り260年続いた江戸幕府が終わりを迎えた1868年、日本の近代が始まった。明治の幕開けである。江戸は東京と改称され、後に明治憲法ができ、国会(帝国議…THE PAGE経済総合

エネルギー小国日本の選択(3) ── 明治の夜明けとエネルギー産業の興り260年続いた江戸幕府が終わりを迎えた1868年、日本の近代が始まった。明治の幕開けである。江戸は東京と改称され、後に明治憲法ができ、国会(帝国議…THE PAGE経済総合 京都人のアポなし訪問と細かすぎる「しきたり」は、じつは京風の思いやり?京都の大晦日といえば「をけら詣り」が有名です。「をけら詣り」とは祇園の八坂神社で大晦日に行われる行事で、境内に「をけら火」という篝火(かがりび)を…THE PAGEライフ総合

京都人のアポなし訪問と細かすぎる「しきたり」は、じつは京風の思いやり?京都の大晦日といえば「をけら詣り」が有名です。「をけら詣り」とは祇園の八坂神社で大晦日に行われる行事で、境内に「をけら火」という篝火(かがりび)を…THE PAGEライフ総合

トピックス(主要)

コメントランキング

- 1

【速報】出生率が最低の1.20で林官房長官「危機的状況にあり少子化対策は待ったなしの瀬戸際」前例ない対策を強調

FNNプライムオンライン(フジテレビ系)

- 2

東京の合計特殊出生率が初の「1」割れ…続く一極集中に生活コ�スト高、少子化と人口減少が加速

読売新聞オンライン

- 3

小1女児重体の事故 逮捕の男(84)は今年3月に免許更新 家族は「免許返納した方がいいと」

TBS NEWS DIG Powered by JNN

- 4

出生率過去最低の背景に経済不安 仕事と家庭の両立に課題 新たな少子化対策の効果に疑問

産経新聞

- 5

2023年の合計特殊出生率は「1.20」で過去最低更新 東京都は「0.99」と全国で初めて「1」を下回る

TBS NEWS DIG Powered by JNN