お笑い界の重鎮で、映画監督・北野武としては「世界のキタノ」と称されるビートたけし氏。そこに今年、小説家としての顔が加わった。初めて自身で書き下ろした小説『アナログ』が発売されると、3週間で10万部を超えるヒットとなった。テーマは純愛。自ら「こんな恋がしたいと思った」と言う。この作品を手がかりに、自身の恋愛に対する思いや、70歳となった今の人生観を語ってもらった。(ジャーナリスト・秋山千佳/Yahoo!ニュース 特集編集部)

又吉の受賞、腹立たしくて

──初めての長編小説のテーマを恋愛、しかも、とびきりの純愛にしたのはなぜですか。

小説は書く予定じゃなかったんだけど、この話、脚本はもう十数年前からあったのね。海外から「たけしは映画でバイオレンスばかりやっているから、拳銃なしの夫婦愛とか若い男女の話を見たい」というようなリクエストが多くて、いずれ純愛映画を撮ろうと思って。結局、脚本と小説ではオチも変えちゃったけど、見知らぬ男女が喫茶店で知り合うとか、携帯やなんかを教え合わないというのはできてたの。

(撮影:岡本裕志)

そうしていたら、漫才師としてはだいぶ後輩の又吉直樹が小説で(2015年に)芥川賞をとった。あれが腹立たしくてさ。「俺だってあんなものは書ける。そういう小説は絶対に書かないだろうと思われるようなものを書いてやる」と言って、脚本を引っ張り出して、それを小説化したんだ。

『アナログ』の主人公は、デザイン会社に勤務する30代の男性。喫茶店で偶然出会った女性と恋に落ち、素性も連絡先も知らないまま、その店で週1回落ち合うことだけを約束。2人はゆっくりと距離を縮めていくが、やがて思わぬ展開を迎えていく。これまで著書は多数あるが、本書はライターによる聞き書きなどの形式はとらず、約1年かけて手書きでノートに書いていった。ノートは4冊に及んだという。

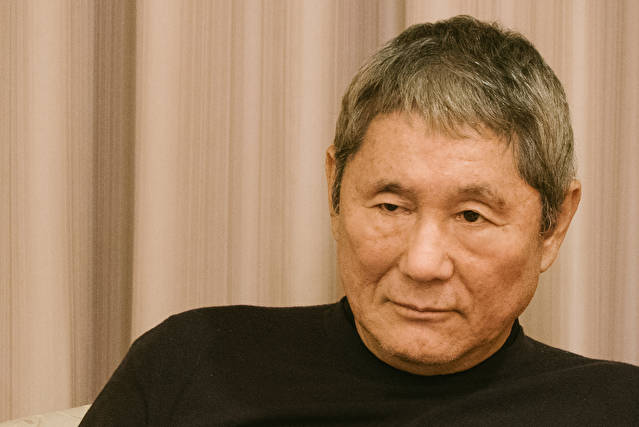

1947年、東京都足立区生まれ。浅草フランス座で芸人修業中に知り合ったきよしと漫才コンビ「ツービート」を結成し、漫才ブームで一世を風靡。その後もソロとして、テレビやラジオの出演、映画や出版の世界で幅広い活躍を続けている。映画監督・北野武としても世界的な名声を博し、1997年には「HANA-BI」でベネチア国際映画祭金獅子賞を受賞。(撮影:岡本裕志)

──10年ほど前の雑誌のインタビューで、「男女というのは分かり合っていない状態の時が面白い」と、まさにこの小説の世界観に通じることを自身の恋愛観として語っていたことがありました。ただ、当時はその先に肉体関係の話があったのが、今回はそこが抜けています。どういう変化があったのでしょう。

その頃はまだね、自分自身が女の人とのそういうことを嫌いじゃなかったの。今も嫌いなわけじゃないけど、能力がないっていうか(笑)、興味がなくなってるっていうか。

ただ、よぼよぼのジジイが女の子といい仲になったとしても、それを純愛とは言わない。この話は、30代の主人公が、まだ女の人を具体的に愛せるという状態でありながら、それがなくても、この子と一緒にいたいという感覚。それは純愛だなと。

映画用の脚本を小説化するにあたって苦労したのは「状況描写の面倒くささ」だという。「東松山の高速を降りたBMWがどうしただとか、その東松山は昔は宿場町でとか、調べて書きながら、なんだこれ、映画だったら10秒もかからないのに1ページもかかるのかと思った」(撮影:岡本裕志)

──主人公は「肉体関係などどうでもいい」と思っていますが、そうした肉体関係に興味のない、いまどきの30代は「草食系男子」と上の世代から揶揄されます。

今の男の子は女の子とそんなことをするのがそんなに重要じゃない感じがするね。嗜好の一つには入っているけど、あと5、6個違うのが入っていて、それらの嗜好のためには、この一つをなくしてもいいような感じがある。けれども、我々の若いときだと、頭の中の80%を占めていて絶対外せない1個だから。

──そうすると、主人公はたけしさんの若い頃とは違う。

うん。そういう設定だし、それは自分の理想というのかな、こういうのっていいなあと思う。ギラギラ性欲ばかりのやつより、こっちのほうがいいなと思うんだよね。

若い人たちに対しては、自分は加害者的というか、俺らの世代がこういう世代をつくってしまったなという感じがある。俺らはあまりにもガンガン勝ち負けを争って、無茶をやってきた。若い人はそれを見て反発もあるんじゃないかなと思う。だから若い人は負けることを俺らほど悔しがらないね。いろんなエクスキューズ(弁解)がいっぱいあって、受け入れ方もスムーズだよね。

だけど、この本のテーマでもあるけど、メールやら携帯やら道具を駆使したエクスキューズをすべて取っ払って負けたとき。そういうときに、自分自身を納得させられるか、負けを認められるか。そういうのは、今の子は結構苦手なのかもわかんないよ。

数年前まで携帯電話を持っていなかった。「老人用の携帯を持ったんで、写真を撮ろうと思ってかざしてみたら何も写ってない。『何やってるんですか、これ写真機能ないですよ』と人に言われて笑ったの」(撮影:岡本裕志)

──若い世代の特徴として、デジタルの道具を使ってのコミュニケーションがあります。恋愛にデジタルは必要ないですか。

うーん……。やっぱり恋愛というのは、男女の好き嫌いとかリビドー(性的衝動)があって、その子に近づこうとする。だけど、なかなかはかどらない。こないだ会った人にもう一度会いたいとなるのが「恋い焦がれる」こと。いくら努力しても、なかなか間が縮まらないことが恋愛の楽しさでもあり、悲しさでもある。「明日空いてる?」「空いてる」、じゃあどこで食べる、今日お酒飲む、ホテル行く、やる、というあからさまな展開はつまんねえなぁと。

おくてが芸人になって、大爆発しちゃった

──たけしさんは自身の恋愛でも「恋い焦がれる」部分を大事にされてきたのでしょうか。

そういうのをしてこなかったことの裏返しだよね(笑)。

なんかね、この作品の精神性は、どうもうちの母ちゃんと俺の関係みたいなところがあってね。小さい頃、おふくろから「貧乏だけど、女とかお金とか、あらゆることに品の良い子でいな」と口すっぱくして言われてきたから、俺は基本的には女の子たちにはおくてなんだよね。

だけど、そのおくてが芸人になって、金も人気も得たときの裏返しのひどさというのは(笑)。大爆発しちゃったんだよね。それが鎮まったときに、これを書いたわけだ。反省の意味を込めて。

(撮影:岡本裕志)

──ご自分の半生を振り返っての贖罪的なところがあると。

そう! ちゃんと昔言われた通りに生きていればよかったのに、という。なんでこんなに下品で歪んだ男になってしまったかと……。

──これまでたけしさんが女性を語るとき、「おねえちゃん」「あの女」という言い方から、性の対象のような印象もありました。ところが、今作の主人公が恋に落ちる女性は「母であり菩薩であり天使」という表現が出てくるように、どちらかというと聖なる存在です。

俺がおねえちゃんと呼ぶのはね、まず名前を間違えないようにするため(笑)。でも、そのまま年上の女の人という意味もあるんだよね。年下の女の子でも、俺にとって女性は年上という意識なんだね。高校生くらいになったら、おねえちゃんと呼ぶなあ。甘えるわけでもないけど、上から見るようなことはしない。女という存在が母親と同じ部類のように感じてしまって……。歪んでるのかもわかんないけど。

お笑いの人間だから女遊びばっかしてるんだろうって言われるけど、そうでもないんだよね。

(撮影:岡本裕志)

──小説の主人公と女性の関係も、次第に母と息子の関係のように変化していく部分がありますね。

(主人公が女性から)再教育されているみたいな感じはあるよね。普段の主人公は男3人組でくだらないことばかり言ってんだけど、その女の人の前に立つと(品位を保つような感覚に)教育される。その無理な感覚がたまんない、けど、面白い。ルールを学んでいるみたいなところもあるし。

──たけしさんご自身が再教育されたことは、これまでありましたか。

恋愛で? 再教育されたのは……体罰くらった方が多いかもしれない。懲役何年みたいなもんだから。収監されたとか。みんな俺が悪いのは間違いない(笑)。

ピアノを前に「全然弾けねえから」と謙遜していたが、撮影が始まると鍵盤の上に置いた指が動き出した。撮影後、照れくさそうに「子どもの時からピアノをやっている人を見ていると嫌んなっちゃうんだけどね」と語った。(撮影:岡本裕志)

今やらないともう終わるなって

──小説執筆も新しい挑戦です。70歳という年齢やキャリアの積み方を考えてのことでしょうか。

いや、あまりにも時間を無駄遣いしたなと最近気がついたの。そういう時って、たいてい人生長いことないんだよね。だから自分はあと何年と考えると、やってみたいことがたくさんある。今やらないともう終わるなって。ピアノの練習をしたり、絵をまた描き直したり、小説書いたり。ほんと酒飲む時間がなくなっちゃったね。ピアノは先月また新しいのを買った。ただ、弾いてるのが「もしもピアノが弾けたなら」。情けないよ。けど、あれ意外に難しくてね。

──少し前のテレビのインタビューで、人生という山で山頂まで行き、途中まで下ったけれど、また山頂を目指している、という表現がありました。

俺は漫才で出て、落ちて、そこからテレビでぐんと上がって、という経験がある。ただ、山登りというよりは、富士山からエベレストに乗り換えるみたいに、次のもっと高いところに上っていくイメージでね。上から下に転がって、上に行くときには、ふつう摩擦と空気抵抗があって元の位置まで上がれない。けど、最下点で加速度をつけて行けば、今までの最高点よりももっと高いところに行けるんじゃないかと。

(撮影:岡本裕志)

俺はね、芸人になったときから、年って全然気にしなくなった。年下でも俺より年上に見えるやつもいるし、芸人でも60代のやつを見ると年取ってるなと思うことがあるね。冒険できないのか、しないのか、わからないけど、与えられた仕事をやって、テレビのレギュラーを持って食えればいいんだろうと。俺はそうならないし、それならいつ辞めたっていい。

──その一方で、同じ70歳でも週刊誌では「死ぬまでセックス」という特集も人気です。

70歳過ぎてセックスが頭に浮かぶやつは相当馬鹿だと思うよ(笑)。もっとやることあるだろうと。俺はタップダンスの練習もするし、ピアノの練習もする。テレビも科学番組を夢中で見て、自分で式を書き出して解こうとしたりもするんだよね。失敗もするけど、何かやってみるんだよね。現役の人と争ってるわけじゃなく、健康やボケ防止のためにやっているわけでもない。面白いからでね。

長生きするための努力なんかは馬鹿馬鹿しい、くたばりゃいいじゃねえかと思う。何かベクトルを決めて、そこを目指していく過程でくたばるならいいんだ。やることなく死んでいくほうがつらい。

まあ、それとは別に、年取って弱った体で、愛する人の体が動かなくなったとき、俺はその人を必死になって介護できるんだろうか……って思うときあるよね。もし愛する人ができたらね。

──結論は出ていますか。

まあ、そういう苦悩みたいなことを考えるよりは早く死のうという(笑)。

(撮影:岡本裕志)

「死」は、北野武の映画に通底するテーマだ。「アウトレイジ」シリーズ(2010年〜)のように、派手な抗争による殺し合いも「死」の描き方の一つだが、ベネチア国際映画祭で金獅子賞を受賞した「HANA-BI」(1997年)やカンヌ国際映画祭に出品した「ソナチネ」(1993年)などで描かれるのもやはり「死」である。そんな「死」の描き方が北野武映画の特徴だが、小説『アナログ』では、そうした「死」よりも、「生」への肯定感のほうが前面に押し出されている。

──今回の小説では今までの作品にはなかったような「生」も感じます。心境の変化がありましたか。

うーん……。心境の変化っていうか、ちょっと楽しいなって思うのは1年前から犬飼ったからかな、ハハ。犬って上下関係つくりたがるじゃない。で、今いい勝負なんだけど、お互い布団の取り合いをしたりして、面白くてしょうがないんだよね。オス犬なんだけど、メス犬がいないから俺の腿に抱きついてきて、何してんだ、お前は、馬鹿野郎って。

面白いのは、こういうふうに生活を変えると、小説が書ける。だから、次は犬の小説を書こうと思ってる。

『アナログ』の映画化は「無理にしなくてもいい」としつつも、「俳優を誰にするかという人気投票を読者にしようかと思って。で、その裏で俺がお笑いで『キャスト決まる』といって、主人公を笠智衆、相手役に菅井きん、監督は小津安二郎と、(客員編集長を務める)東スポあたりで発表する。そんなことばっかり考えてるんだよ」(撮影:岡本裕志)

20人の客前で大爆笑とったほうがいい

──今回の小説の中で「幸せな気持ちになんて、大切なものが一つだけあればなれるものなのかもしれない」という一文があります。たけしさんが70年歩んでこられた実感ですか。

自分にとって一番嬉しいことは、普通の価値観じゃないことが結構多くて、金銭とかまず関係ない。スタンダップコメディアンとして言うならば、テレビに出ていいギャラもらうより、20人の客前で大爆笑をとったほうが絶対に充実感がある。

ちゃんとお金を払った客の前で、生の自分の芸事を見せて笑ってもらう。これは自分をかけた仕事。失敗しても、テレビで食ってりゃ、どうでもいいんだ、と言うやつもいるかもしれない。けども、俺にとっては原点だから。もしミスることがあったら、俺は芸人として失格になるじゃない。だから舞台は相変わらずドキドキする。やけくそになって、やってウケたときの安心感って言ったら……。これはやみつきになるのよ。やっぱりヒロポンくらいやみつきに……ヒロポンってことはねえけども(笑)。

そう考えている自分を客観的に見て、ああ俺、幸せだなとも思う。まだ負けず嫌いなんだって。

編集部宛てに色紙を書くビートたけし氏(撮影:岡本裕志)

(撮影:岡本裕志)

秋山千佳(あきやま・ちか) 1980年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業後、朝日新聞社に入社。記者として大津、広島の両総局を経て、大阪社会部、東京社会部で事件や教育などを担当。2013年に退社し、フリーのジャーナリストに。著書に『ルポ 保健室 子どもの貧困・虐待・性のリアル』『戸籍のない日本人』。

[写真]

撮影:岡本裕志

写真監修:リマインダーズ・プロジェクト

後藤勝