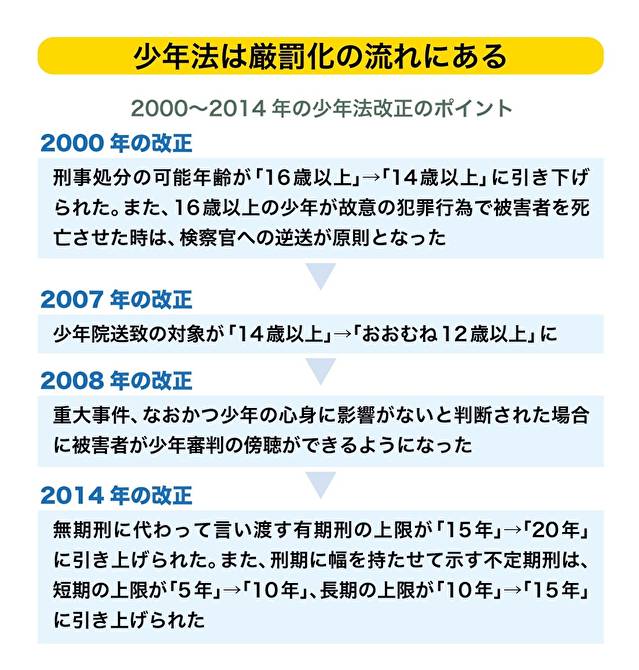

少年法は "厳罰化"の流れにある。1997年に起きた神戸連続児童殺傷事件をきっかけに、刑罰対象が「16歳以上」から「14歳以上」に引き下げられた。近年も少年が絡む重大犯罪が起こる度に、少年法のあり方への議論が湧き上がる。果たして、"厳罰化"で犯罪は食い止められるのか。少年たちの更生に必要なものとは。法学者や保護司らに話を聞いた。(ライター・肥沼和之/Yahoo!ニュース編集部)

<「法」では少年犯罪は減らせない>

河合幹雄・桐蔭横浜大学法学部法律学科教授

<少年加害者は社会や家庭に見捨てられた"被害者"でもある>

岡田尊司・精神科医

<犯罪を犯さないというだけで「更生した」と言えるのか>

藤井誠二・ノンフィクションライター

<"地域のつながり"が薄れ、見守りが難しくなっている>

中澤照子・保護司

<「法」では少年犯罪は減らせない>

河合幹雄・桐蔭横浜大学法学部法律学科教授

河合幹雄(かわい・みきお)1960年生まれ。法学者。京都大学大学院法学研究科博士課程満期退学。桐蔭横浜大学教授、一橋大学法科大学院非常勤講師。専門は法社会学。日本法社会学会理事、法務省矯正局における矯正処遇に関する政策研究会委員、全国篤志面接委員連盟評議員などを務める。元特別捜査幹部研修教官。著書に『安全神話崩壊のパラドックス――治安の法社会学』『日本の殺人』など(撮影:稲垣純也)

日本は"少年の更生に成功している"

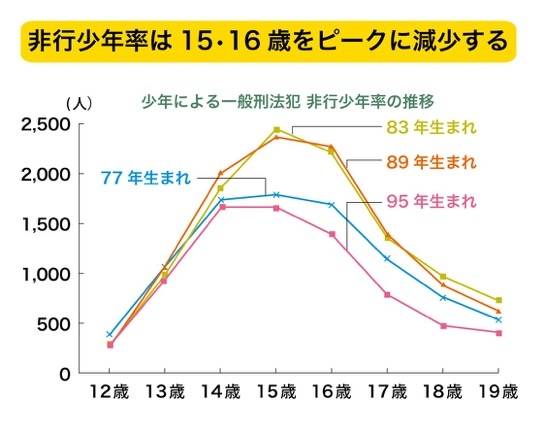

少年の凶悪犯罪が起こると、とかくメディアの注目が集まりがちです。そのため、「少年犯罪が増えている」というイメージを持っている人も多いかもしれません。しかし、じつは前提として日本は"少年の更生に成功して"います。1977年〜95年生まれの非行少年率の推移を見てみると、15・16歳でピークを迎え、その後減少していきます。その少年たちの9割は、少なくとも成人するまで再度「捕まって」いないことがわかっています。この傾向は約20年変わっていません。

「非行少年率」はそれぞれの年齢の者10万人当たりの一般刑法犯検挙(補導)人員を指す。また、「年齢」は犯行時のものであり、検挙時に20歳以上であった者を除いている(平成27年版「犯罪白書」警察庁の統計及び総務省統計局の人口資料を基にしたグラフより/図表制作:ケー・アイ・プランニング)

更生率が高い理由としては、非行少年の立ち直りを支える保護司や、少年院で面談にあたる篤志面接員の存在が大きいでしょう。ともに基本的にはボランティアですが、みなさん人生を賭して懸命に取り組んでくださっています。しかも彼らは少年たちに説教をしたり、カウンセリングするだけではない。九州のある女子少年院ではこんな例がありました。篤志面接員が入所者にコーラス隊を組ませて合唱を教えた。すると、少女たちが一生懸命に取り組み、目覚ましく更生につながった。「出来過ぎた話だ」と思う人もいるかもしれませんが、実際にこうした独自の取り組みがしっかりと実を結んでいるんです。

刑期延長には意味がない

今年、自民党政府は成人年齢を18歳に引き下げる民法改正案を2017年の国会に提出する方針を示しました。今のところ、少年法への適用は慎重に進められていますが、「少年法の適用も18歳未満とし、18歳以上には成人と同じ処罰を与えるべき」といった議論に向かう可能性も大いにある。

しかし、私は「少年法適用年齢の引き下げ」に、はっきりと反対の立場です。

(河合幹雄氏監修/図表制作:ケー・アイ・プランニング)

なぜなら、家庭環境が整っていない非行少年にとっては、少年院がある意味で「更生の砦」なんです。

家庭裁判所は「家庭環境が少年を受け入れる態勢にあり、更生が可能」と見なせば、少年を家庭に返す。しかし「家庭環境に問題があり、更生につながらない」と見なした場合は、重大犯罪でなくても少年院に送り、矯正教育や社会復帰支援を行う。そういう仕組みなんです。こうした仕組みのなかで「犯罪を犯した18~19歳の少年が成人と同じ扱いをされるようになる」と、いったいどうなるか。

もちろん、重大犯罪の場合は実刑になり、刑務所に送られます。しかしそれ以外の場合は、家庭環境の状況に関係なく、無条件で家に返されることになります。「少年院に送致する」という選択肢がなくなってしまうのです。

現在少年院に収容されている18~19歳の人数は約1200人です。彼らが成人扱いされたとき、釈放される人数は約1000人にものぼります。社会としては、「家庭環境に問題があり、(返しても)更生につながらない」と判断されている彼らを、更生の途中でよくない環境に放り出すことになる。

これは少年たちの更生にとってマイナスでしかない、と私は思います。

それから、世間では「刑期延長」についても議論されていますが、私は刑期を長くすることにも意味はないと考えています。特に凶悪事件への刑期延長は意味がない。もちろん、刑罰には懲罰的な側面もありますが、殺人などの凶悪犯罪を起こしてしまうような人はタガがはずれている。「このような行為をすると自分にとって不利益がある」といった論理的思考で犯罪を起こすことをやめたりはしません。

まとめると、刑罰を科す年齢を引き下げることは、むしろ少年たちの立ち直りを妨げる。また、刑期を延長しても、犯罪の抑止効果は少ない。私としては、もし政府が少年犯罪を減らしたいのであれば、少年らの更生を第一に考え、支えていく仕組みをこれまで以上に整備することに集中してほしいと思います。

(河合幹雄氏監修/図表制作:ケー・アイ・プランニング)

<少年加害者は社会や家庭に見捨てられた"被害者"でもある>

岡田尊司・精神科医

岡田尊司(おかだ・たかし)1960年生まれ。精神科医。京都大学医学部卒業後、同大学大学院で研究に従事しながら、京都府立洛南病院、京都医療少年院等に勤務。2013年に岡田クリニック開院。パーソナリティ障害や発達障害、現代社会が抱える自己愛性などの問題に取り組む。著書に『悲しみの子どもたち―罪と病を背負って』『愛着障害―子ども時代を引きずる人々』など(撮影:肥沼和之)

非行を犯す少年は過酷な虐待を受けていたケースも多い

私は、厳罰化するだけでは、少年犯罪を根本から減らすことはできないと思います。

十数年、精神科医として医療少年院に勤務していました。その経験から実感しているのは、少年たちが「誰にも自分の存在を認められない」さみしさから、自分の存在を示す手段として問題行動を起こしているケースが多いということです。

以前、「むしゃくしゃした」という理由で倉庫の家具に火をつけ、少年院送致となった男の子を担当したことがありました。他にもバイクに放火するなどの非行を重ねていたんですが、会ってみると小柄で青白い顔をした、弱々しい体つきの子でした。ただ、鋭い目をしていましたね。調べると、非常に過酷な環境で育っていた。母親は子どもに関心がなく世話をほとんどせず、泣いても大声で怒られるばかり。母親が離婚と再婚を繰り返す中、二度目の父親にはかわいがってもらったそうですが、三度目の父親にはナイフで足を刺されるなどのひどい虐待をされていたんです。そうしたときも、母親が助けに入ってくれることはありませんでした。

彼は一方で詩が好きで、自分でも詩を書くなどの純粋な面も持ち合わせていました。純粋な分、受けた傷はより深かったかもしれない。家庭に恵まれていなくても、学校や児童施設のスタッフなど周囲の大人の支えがきちんとあれば立ち直れますが、不運なことに、彼にはそうした支えもなかった。

非行少年には、こうしたひどい虐待経験を持つケースが少なくありません。彼らは"加害者"ですが、愛情不足のまま育ち、傷つけられてきた"被害者"でもあるんです。

そもそも子どもというのは、大人の作った社会やルールに翻弄される存在であり、圧倒的な"弱者"です。子どもたちに問題があるとすれば、それは少なからず貧困やいじめ問題といった、私たちの社会に内在するひずみの影響を受けている。社会を作り上げているのは大人ですから、やはり大人側にも責任があるのです。

一方的に矯正教育を施しても、根本的な回復にはならない

少年が非行に至るプロセスは、大きく分けて「悪い仲間と出会い、反社会的な生き方をすることで自分の居場所を見つけ、寂しさを埋めようとする」パターンと、「寂しさが恨みや怒りに変わり、社会や弱者に対して暴力を向けてしまう」パターンに分けられます。どちらのパターンも、動機の根底には「愛着障害」があります。

愛着障害とは、乳・幼児期に保護者から虐待やネグレクト(育児放棄)を受けたことによって、大人になってからも人と適切な関係を結ぶことができないというものです。基本的な安心感や信頼感がもてず、絶えず「理解されないのではないか」「受け入れてもらえないのではないか」といった不安を抱えているので、周囲と適切な距離をとることができない。大人に対して一様に不信感を表したり、逆に初対面の人に過度になれなれしく接したりします。

少年たちの更生のカギとなるのは、不安や反発などのネガティブな感情を含めて彼らの存在を受け止める"心の安全基地"を作れるかどうかです。一方的に矯正教育を施しても、根本的な回復にはならず、むしろ恨みを残したり、かえって反発的な行動につながってしまうこともある。親子関係に問題がある場合は、それが改善されるのが一番ですが、親が罪を犯した子どもに正面から向き合えない場合は、法務教官や治療者などが、親がわりの存在となって、少年を精神的にサポートしていかないといけない。犯罪を犯した少年たちにみずからの罪としっかりと向き合ってもらうためにも、「裁く」より前に「受け止め、支えていく」姿勢が必要なのではないでしょうか。

<犯罪を犯さないというだけで「更生した」と言えるのか>

藤井誠二・ノンフィクションライター

藤井誠二(ふじい・せいじ)1965年愛知県生まれ。ノンフィクションライター。愛知淑徳大学非常勤講師、ラジオのパーソナリティ、テレビのコメンテーターなどとしても活動。高校時代より社会運動に関わり評論雑誌『世界』などに寄稿。卒業後、本格的にノンフィクションの分野で活動。著書に『殺された側の論理 犯罪被害者遺族が望む「罰」と「権利」』『少年A被害者遺族の慟哭』など(撮影:稲垣純也)

多くの少年事件で「賠償金が支払われていない」という現実

少年法はこれまでに4度、厳罰化を軸に改正されていますが、私は「少年院送致の期間・少年刑務所での刑期」を延ばすことについては基本的に賛成です。反対派の声は大きく、とくに "人権派"と呼ばれる法律家や評論家の方々は、旧少年法をまるで金科玉条(きんかぎょくじょう)のごとく扱ってきました。しかし、贖罪をどのように行うか考えないまま短い刑期で社会復帰させてしまっては、真の更生にはならないのではないでしょうか。

そもそも、少年犯罪における更生とは何か。一般には罪を犯した後、再犯しないことを指します。しかし、"法を犯さない"というだけで更生したと見なすのは早計だと思います。私はノンフィクションライターとして、10年以上犯罪被害者や遺族たちを取材してきましたが、加害者側から「贖罪の気持ちがない、もしくは消え失せてしまったのでは」と感じるケースは残念ながら多くあります。

被害者への謝罪の意思を表す方法として「賠償」がある。被害者は、加害者がその場限りの口先の反省ではなく、継続的に反省しているかどうかを見たいんですね。その意味で「賠償」は被害者にとって非常に重要です。しかしこの「賠償」は、とくに少年犯罪では不払いが多い。そのことが、さらに被害者やその遺族たちを苦しめています。

(撮影:稲垣純也)

1999年に17歳の少年が女子高生を殺害したある事件では、被害者遺族が損害賠償を請求し、約9000万円の賠償金支払いが命じられました。加害少年の両親は、遺族と裁判官の前で「息子と共に一生かかっても払い続けます」と約束し、毎月3万円ずつ支払うことになった。しかし、わずか7カ月で支払いが停止し、遺族が連絡をしても音沙汰がなかった。結局、この事件の加害者は出所後、別の傷害事件を起こして再び刑務所に入りました。

民事裁判で決められた賠償金は支払わなくても罰せられないため、被害者側は支払いを強制できない。いわば"逃げ得"になっているんです。さらに、賠償金の請求権は10年で時効になるため、被害者は再び弁護士を雇って裁判所に時効の停止を申し立てなければいけない。少年事件の"その後"を取材していると、そんなバカげた話がごろごろ転がっているんです。被害者との約束を反故にする少年たちは、果たして「更生している」と言えるのでしょうか。

犯罪被害者給付金の制度を設ける自治体も出てきていますが、まだごくわずかです。本来、国が賠償金を立て替えて被害者に支払い、加害者からきちんと取り立てるような制度が必要だと思うのですが、そうした取り組みはまだ出てきていない。犯罪被害者は犯罪に遭った上に、加害者からも、国からも満足な補償がされない。何重にも理不尽な目に遭っている状況なんです。この賠償金不払いの問題は、私たち一人ひとりが考えていかないといけない社会問題でしょう。

私は少年法厳罰化については賛成の立場です。もちろん、いくら厳罰化しても加害者の反省に結びつかなければ意味はない。厳罰化と同時に「どうやって自分の罪を見つめ、被害者に向き合っていくか」という教育の徹底が、両輪で必要だと思います。

<"地域のつながり"が薄れ、見守りが難しくなっている>

中澤照子・保護司

中澤照子(なかざわ・てるこ)1998年に保護司を委嘱され、以来、江東区の保護司として多くの保護観察対象者を受け持つ。清掃活動学校での読み聞かせといった地域活動にも積極的に参加。地元の暴走族など70名以上の更生を手助けしてきた経験を持つ(撮影:稲垣純也)

ネットやSNSを使ったつながりが増え、交友関係が見えなくなった

私は1998年から東京・江東区で保護司を務め、これまで70名ほどの少年の保護観察に携わってきました。少年院や刑務所を出た人たちがスムーズに社会復帰できるように、相手の日々の生活の様子を見守り、更生させるのが保護司の役割。おもに定期的な面談を通して立ち直りを支援しています。

保護司の仕事は細かいマニュアルがあるわけではないので、対象者への接し方は人それぞれ。私は親代わりになって叱ったり、励ましたりすることが多いですね。乱暴でケンカばかりしていた子には「そのパワーをいい方向に生かせるといいよね」とアドバイスしたり。その子は今、プロレスラーの道に進んで活躍しています。保護観察終了後も定期的に連絡をくれる子は多く、結婚式に呼ばれることも度々ある。「保護観察が終わったらそこで終わり」ではなくて、長いつきあいがずっと続いていくんです。

私たち保護司は今、「壁」に向き合っています。まず、90年代中頃くらいまでは、非行少年たちは必ず集団行動でした。何をするにしても、地域の仲間たちとつるんで行動していた。ですから、同じグループの子やリーダー格の子に会って話をすれば、対象者が最近どうしているか、どういう友人と付き合っているかということも、把握できたんです。しかし、今は、そうしたつながりが非常に薄くなってきている。

さらに、ネットやSNSを使ったやりとりが増えたことによって、交友関係が水面下にもぐり、見えなくなってしまいました。たとえば、遠く離れた県に住むLINE上の知り合いに連絡をとって突然外泊したり、といったことも普通にできてしまう。誰とでもすぐつながれるというのは、メリットであると同時に、更生中の少年にとってはリスクでもある。

地域のつながりも希薄化しています。私の住む江東区でも、ここ十年くらいで高層マンションがたくさんできて、街の雰囲気ががらっと変わり"ご近所づきあい"をする人も少なくなってきています。近隣同士、お互い助け合うという意識がないと、やはり「少年たちをみんなで見守ろう」というムードも生まれづらいですね。

対象者の少年がどこにいるのか、何をしているのかが、わからない。そうした状況が多く、ていねいな見守りが難しくなってきているなと感じます。

(撮影:稲垣純也)

現在、保護司は全国に約4万8000人いますが、ここ数年は減少していて、安定的な確保が課題になっています。私たちは「少年たちを見守り、支える」立場ですが、こう指導すれば大丈夫、という明確な正解を持っているわけではない。多くの対象者と接するなかで、ときには連絡が途絶えたり、嘘をつかれたりすることもある。そうすると「自分の指導が悪かったのではないか」と、自分を責めて悩んでしまう保護司も多いんですね。

近年はありがたいことに、保護司が面談などに活用できる「更生保護サポートセンター」の設置が進んでいます。今は全国886の保護区に、400以上のセンターがある。そこで面談をするだけでなく、保護司同士が集まって相談や情報交換を行うことで、悩みの解消にもつながっている。

保護司は基本的にボランティアですから、長く活動が継続できるような支えが必要です。少年をサポートする保護司たちを、さらにサポートするような取り組みが増えていくことで、社会に向き合い、立ち直る少年も増えていくのではないでしょうか。

肥沼和之(こえぬま・かずゆき)

1980年生まれ。主にビジネス系の取材・執筆を行うかたわら、ノンフィクション分野でも活動。コエヌマカズユキ名義での著書に様々な愛の形を追った『究極の愛について語るときに僕たちの語ること』がある。新宿ゴールデン街のバー「月に吠える」のマスターでもある。

[制作協力]

夜間飛行

[写真]

撮影:稲垣純也、肥沼和之