かつては高学歴を獲得すれば、輝かしい未来が約束されるように思えたかもしれない。「大学全入時代」のいま、話はそう単純ではない。大学院卒でも希望する職に就けず不安定な生活を続ける「高学歴ワーキングプア」の存在も問題になっている。現代における「学歴」の意味と重要性とは。4人の識者に聞いた。(ライター・福島奈美子/Yahoo!ニュース編集部)

大量の"博士"が余っている現実

水月昭道・僧侶

「学歴は指標として役立たない」と企業が気づきつつある

豊田義博・リクルートワークス研究所主幹研究員

この十数年で学歴にイヤな色がついた感じ

小田嶋 隆・コラムニスト

日本では「学歴概念」が取り違えられている

吉見俊哉・社会学者

大量の"博士"が余っている現実

水月昭道・僧侶

水月昭道(みづき・しょうどう)1967年生まれ。浄土真宗本願寺派の僧侶。人間環境学博士。龍谷大学中退後、バイク便ライダーなどを経たのちに建築に興味を持ち、長崎総合科学大学建築学科に入学。卒業後、九州大学大学院博士課程修了。著書に『高学歴ワーキングプア「フリーター生産工場」としての大学院』『他力本願のすすめ』など(撮影:高山修一)

高学歴の人が就職や特定のコミュニティの中で優遇される風潮は、「学歴差別」としてよく問題視されます。一方で今の日本では、大学の学部を卒業して修士や博士になると、むしろ就職できないという皮肉な現実がある。実際、博士号を取っても希望する職に就けず、フリーターになるしかない人はたくさんいます。

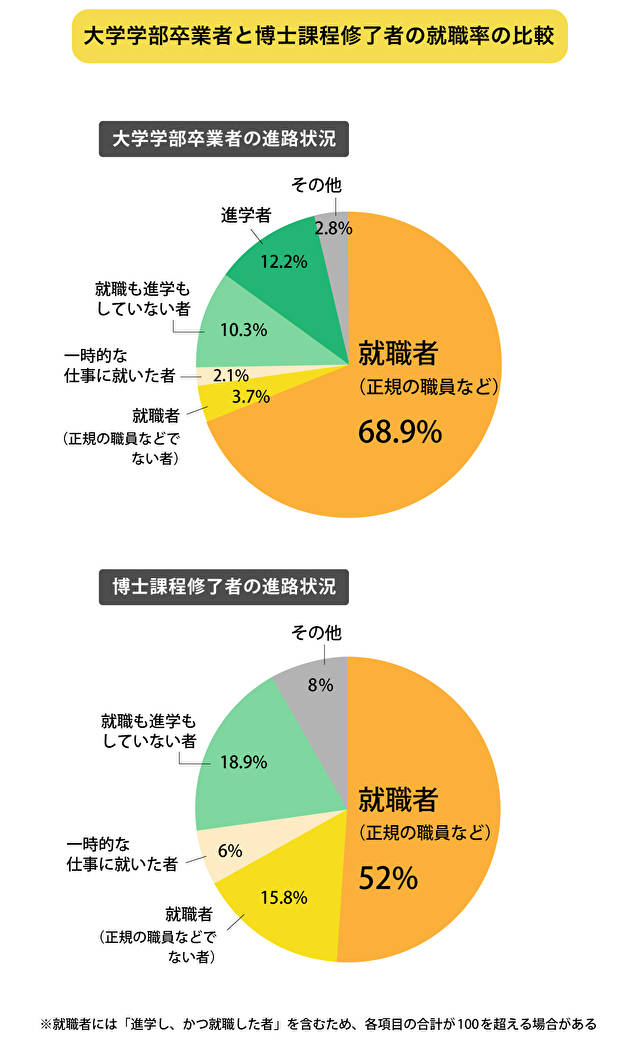

私は、大学院生の就職率の悲惨な状況(当時の自分自身を含めて)を広く世間の人たちに知ってもらおうと、2007年に『高学歴ワーキングプア』という本を出しました。それから約10年経ちましたが、状況はまったく改善していません。ここ数年、大学院・大学院生の数はやや減っていますが、博士課程修了者の就職率はあいかわらず低い。2015年度の就職率は(医歯薬系を除く文系・理系を合せた平均)52%で、2人に1人は安定した職に就けていない。毎年4,000人から5,000人がフリーター化せざるを得ず、実質的に社会のレールから排除されている状況なんです。

博士課程を修了者の中で就職した人数(正規の職員など)の割合は、学部卒業者の68.9%に比べて52%と低くなっている。なお、博士課程修了者のなかでも専門分野によって就職者の割合は上下する(文部科学省による2015年の「学校基本調査」を参考に作成)

私が見てきた事例を紹介すると、30代直前に博士号を取得したある男性は、大学教員を目指しながら何年も塾講師のバイトを続けていました。複数の塾を掛け持ちしても年収240万円程度にしかならず、生活は苦しい。塾から「正社員に」と誘われても「来年こそ教員のポストが空くかもしれない」「これまで積み上げてきた研究を無駄にしたくない」という思いで決断できない----こうしたケースは、実はたくさんあります。

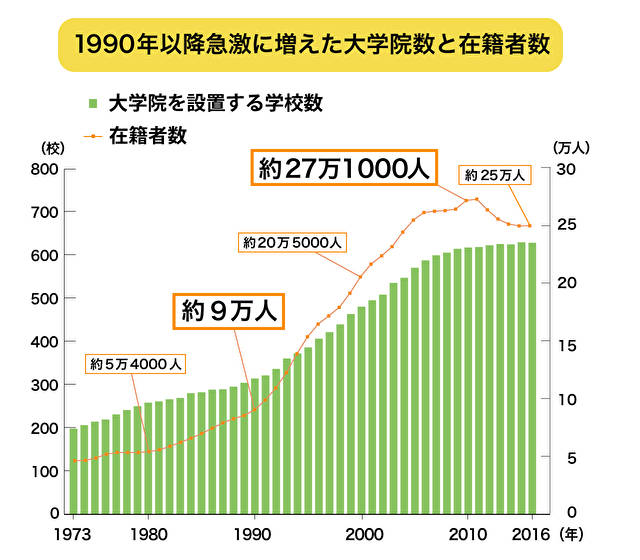

なぜ、こんなことになってしまったのか。きっかけは、1991年に文部省(現・文部科学省)が"優れた研究者や高度な専門能力を持った職業人を養成する"ことを目的に打ち出した「大学院重点化政策」にありました。この政策のねらいは、大学院と大学院の学生数を国策として増やすことで、当時見通されていた「18歳人口の大幅な減少によって起こる学生数の減少」を補おうとするものでした。大学側からすれば、少子化によって入学希望者が減るなかで大学の経営を安定させ、教員の身分を安泰なものにするためには非常に都合がよかったわけです。

1991年に打ち出された「大学院重点化政策」により大学院は増加し続けていった。その結果、大学院の学生数は1990年〜2010年で約3倍に増加した(文部科学省「学校基本調査」を参考に作成)

しかし、根本的な問題が起きてしまった。入口は広がったものの出口は狭いままだった。大学教員のポストはむしろ減少したんです。企業側も、"高度な専門能力を持った職業人"よりも若くて元気な学部卒を求める状況は変わらなかった。その結果、研究者のポストにもつけず、就職もできない博士が大量に生まれることになった。

約52%、という博士課程修了者の就職率の低さは「自己責任」の一言で片付けられるものではありません。しかし高学歴の学生側も、企業採用や研究機関の仕組みが変わるのをただ待っているだけでは、道が開けないということを理解した方がいい。研究者を目指すのであれば、academist(アカデミスト)などの学術系のクラウドファンディングを活用して市民から資金を募り、フリーの立場から研究を続けていくのもいいでしょう。働いて稼ぐのであれば、自身の専門能力を活かして起業するという選択肢もあるはずです。

今後も、大学院生や博士たちの未来は決して明るくはないでしょう。「高学歴」だから、楽な人生を送れるということはない。しかし、国や大学に"食い扶持"を頼る発想を捨てれば、より自由に学問を続けることができる時代でもあります。そうしたタフな研究者が一人でも多く生まれることを願ってやみません。

「学歴は指標として役立たない」と企業が気づきつつある

豊田義博・リクルートワークス研究所主幹研究員

豊田義博(とよた・よしひろ) リクルートワークス研究所・主幹研究員。東京大学理学部卒業後、リクルートに入社。就職情報誌編集長などを経て、20代の就業実態・仕事観、新卒採用・就活などの調査研究に携わる。著書に『若手社員が育たない。』『就活エリートの迷走』などがある。(撮影:菅井淳子)

私は就職情報誌の編集にたずさわったのち、リクルートワークス研究所で十数年、就職現場の学生や企業に話を聞き、調査を重ねてきました。新卒採用の現場における「学歴フィルター」というものがメディアでも取り上げられるようになったのはここ数年です。企業のイメージダウンにつながると考えているのか、「大学名で選別をしている」などと公表している国内企業はほとんどありません。

しかし、人事部の立場に立って考えてみると、採用過程では、スクイージング・コスト(採用対象の母集団を絞る時間、手間、費用)をとにかく抑えたい。「こういう人材が欲しい」という具体的なイメージがあるときに、何万という数の応募者が集まるなかで全員を面接するのは難しいですよね。いい方は悪いですけれども、その具体的なイメージから"はずれ"るリスクの少ない大学出身者を優先して面接する方が、効率はいい。人気企業が学歴フィルターをかけることは、その是非は別として、一定の合理性はあるというわけです。

(撮影:菅井淳子)

ただ、過去にさかのぼれば、昔の日本企業の方が今よりもよほど厳しい「学歴採用」だったんですね。1960年代前半までは、大卒者自体が少なかったこともあり、ほとんどが特定の大学から推薦で選ばれた学生を採る、実質的な指定校制度で採用が行われていました。「あの企業に入りたい」と思っても特定の大学にしか求人が来なかった。今は公募が主流ですから、その頃と比べれば、就職市場はかなりオープンになっていると言えます。

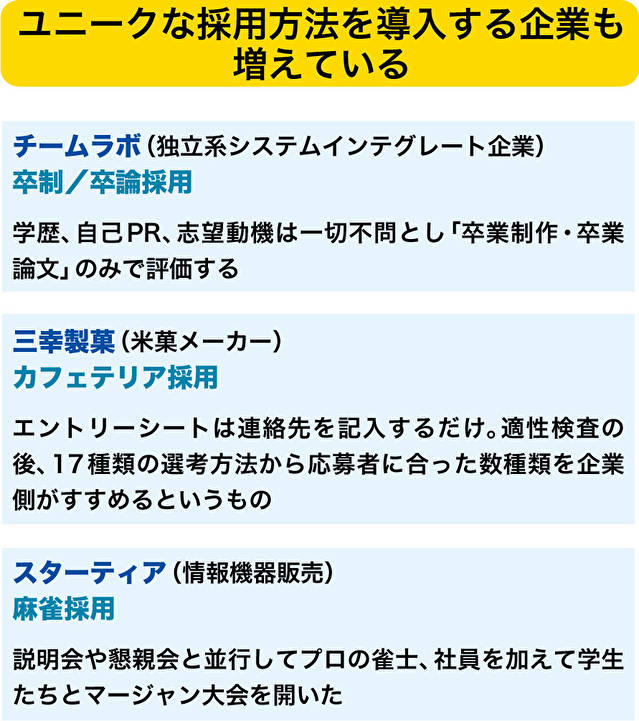

独自の採用方法を導入する企業も増えている

また、1990年代をターニングポイントとして、採用における学歴(大学名)が占めるウエイトは一貫して下がり続けています。なかでも1991年にソニーが「学校名不問採用」に踏み切ったのは、象徴的な事例でした。

日本企業が欧米水準に"追いつき追い越せ"で成長していた時代には、受験競争を勝ち抜く力、つまり知識や技術をひたすら吸収する力が、そのまま仕事の現場で生きたのです。しかし追いつくべきものがなくなると「受験で勝ち抜く力=仕事力」ではなくなってきた。企業は偏差値では測れない、創造性を持った人材を求めるようになっていったのです。現在ではトヨタ自動車、アサヒビール、TBSなどが学生に大学名を聞かない「学校名不問」を謳っていることが知られています。

2016年に採用で重視する項目について企業から採ったアンケートでは、「大学/大学名」はランキングで"10位"と、決して高くはありません。また、若年層の早期離職のリスクを人事部が意識するようになっている今、純粋に「優秀かどうか」よりも「社風に合うか」「働き続けてくれるか」をより重視する傾向は、さらに強まっています。

企業への志望度や相性、「この学生は、何かあるぞ」という成長可能性は、学歴、資格の有無、TOEICの点数などの型にはまった指標では測り切れませんよね。だから、企業は面接やグループディスカッションの仕方を工夫したり、インターンシップで実際に働かせてみたりして、学生の能力や思考行動特性を見極めようとするのです。なかには、応募者を集めて麻雀をやったり、卒業制作や卒論のみで評価するなど、ユニークな採用方法を実施する企業も増えてきています。

(編集部調べ。図表制作:ケー・アイ・プランニング)

優秀なだけじゃなく、意欲的に働き続けてくれる学生を採るために、企業側も年々工夫しています。学歴は採用の判断材料の一つではあり続けるとは思いますが、今後は「学歴だけ」で採用されるということはない。そのことは学生側もわかっておいた方がいいでしょう。

この十数年で学歴にイヤな色がついた感じ

小田嶋 隆・コラムニスト

小田嶋 隆(おだじま・たかし)1956年東京・赤羽生まれ。コラムニスト。早稲田大学教育学部卒業後、食品メーカー営業マン、小学校事務員見習い、ラジオ局ADなどを経てテクニカルライターとして活動。著書に『人はなぜ学歴にこだわるのか。』『場末の文体論』『小田嶋隆のコラム道』など(撮影:岡村大輔)

学歴差別とは「最後にやってきた、多少ともマシな差別」ではないでしょうか。人間を選別しなければならない場面は、就職をはじめ、いろいろなところに現れます。そのときに何によって選別するのかが問題なわけですが、20世紀後半、総中流社会だった日本が取り入れたのが、学歴だった。生まれや家柄、経済力、容姿、コネ......人はいろいろなもので差別されてきて、それは今もあるけれども、「学歴ならば本人の資質と努力の問題なんだから、マシな差別じゃないか」と、私たちは考えてきたわけです。

大学の学費が高騰し、加えて、いい大学に入るための予備校のようなものの存在感が大きくなったおかげで、いい家の子でないとなかなかいい学校に行けないようになっちゃった。その結果、学歴が、偏差値の高い・低いじゃなくて、親から与えられた環境や資産の影響をものすごく反映するものになったんです。学歴が、今、家柄差別とあまり変わらないものに着地しつつあるように思います。

たとえば今、東大に進学する高校生のほとんどは、中高一貫の有名私立校出身者で占められている。私たちの頃は、いい大学に行けるかどうかの線が引かれるのは、高校3年、大学受験のときでした。ところが今は、12歳でもう線が引かれる。公立中学に行くか、そこそこ意識の高い学校に行くかで、大きく分かれてしまいます。しかも、それを分けさせているのは本人の勉強の出来不出来ではなく、親の経済力だったりしますから、いかんともしがたい。

上位10校のうち8校が私立、国立は2校あるものの公立は1校もない(2016年10月6日時点のインターエデュ(http://www.inter-edu.com/univ/)調べより引用)

「育ちのよさ」を示すだけの指標に

さらに今、2020年に向けて、政府の教育再生実行会議によって「グローバル人材を多く育てる」意図で大学入試改革が推し進められています。これは大学入学の際に知識を問う試験だけではなく、面接や小論文などを課すことにより、多面的な能力を評価するというものです。しかし、「面接で落ち着いて論理的に話せるかどうか」なんてことは本人の"育ち"、つまり親の教養度やしつけといった環境の影響も大きい。偏差値以外の要素を入試に取り入れることによって、「いい家の子じゃないといい大学に行けない」風潮は、むしろ強まっていくんじゃないでしょうか。

私たちが、東大卒の人々に対して尊敬の念を持ちながらもコンプレックスを感じなかったのは、「彼らは勉強はできるかもしれないけど、それだけの話だ」と思っていられたからです。単なる偏差値の高低だったら相対化できるんですが、偏差値の序列に人間性や育ちの良さや経済力やら社会階層やらがひもづいてくるようなことになってしまっては、逃げ場がなくなってしまう。

私たちの世代でいい大学に進んだ学生は、「俺たちは偏差値が高い」という自負は持っていたと思いますが、自分たちをハイ・ソサエティだとは思っていなかった。けれども、今の東大生や早稲田・慶応の学生は、ハイ・ソサエティだと思っているかもしれません。学歴意識が、偏差値意識ではなくて、そうしたある種の選民意識に姿を変えつつあるのだとしたら、相当タチが悪くなっていると言わざるを得ないと思います。

日本では「学歴概念」が取り違えられている

吉見俊哉・社会学者

吉見俊哉(よしみ・しゅんや) 1957年生まれ。社会学者。東京大学大学院情報学環教授。カルチュラルスタディーズ、メディアスタディーズにおける先駆的な論を展開。大学が抱える問題について論じた著書に『「文系学部廃止」の衝撃』『大学とは何か』など。(撮影:稲垣純也)

学歴は必要か? と問われれば、私は確信を持って必要だ、と答えます。ただしここで私が言う「学歴」は、大学や大学院で、何の科目の単位を、どのくらいの成績で取得したかという記録です。多くの人が◯◯大卒、という単なる受験での"合格歴"を「学歴」だと思い込んでいないでしょうか。本来「学歴」が作られるのは、大学に入った後です。しっかりと学問に取り組んで得た知見は、どんな分野でも社会人になってからの仕事にも生かされますし、たとえそうでなくても教養の土台として生きる。しかし、日本の大学は厳格な成績評価を行っていないため、本来の学歴ではない"合格歴"が幅を利かせてしまっている。これではダメです。日本の社会は、学歴概念をそもそも取り違えているのです。

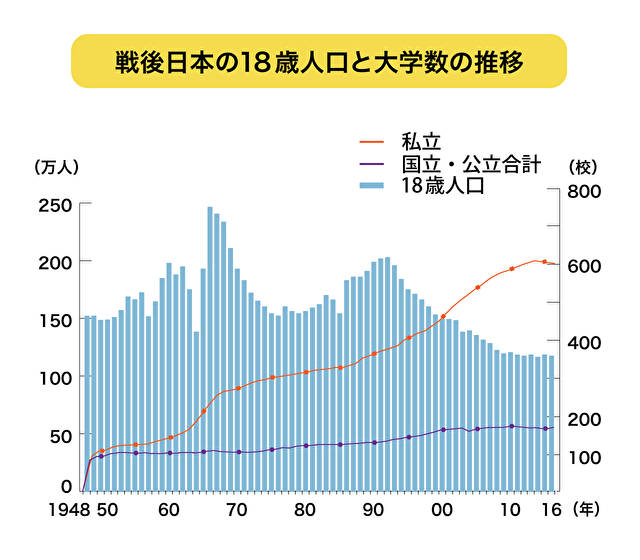

だからこそ、学びそのもの、「大学の質」を論じる必要があります。終戦の年である1945年から1990年にかけて、日本の大学数は48校 から507校に増えました。18歳人口が増加し、大学進学率が伸びている間は、大学の増加に合理性はあったでしょう。しかし、18歳人口が減少に転じて「定員割れ」が問題になり始めた90年代初頭以降も、大学は増え続けたのです。これは明らかな供給過剰です。大学は定員を埋めるために学生を奪い合うようになり、入学のハードルが下がり、教育内容のレベルにも問題が生じていきました。

18歳人口と大学数の推移(1948〜2014年)。18歳人口が減少に転じた90年代初頭以降も大学は増え続けた(『「文系学部廃止」の衝撃』掲載のグラフ及び「学校基本調査」を参考に作成)

また、一部の大学は教育の質の向上よりも学生の確保を優先し、目新しいキーワードを使った学部を新設するなどの「志願者マーケティング」に走りました。

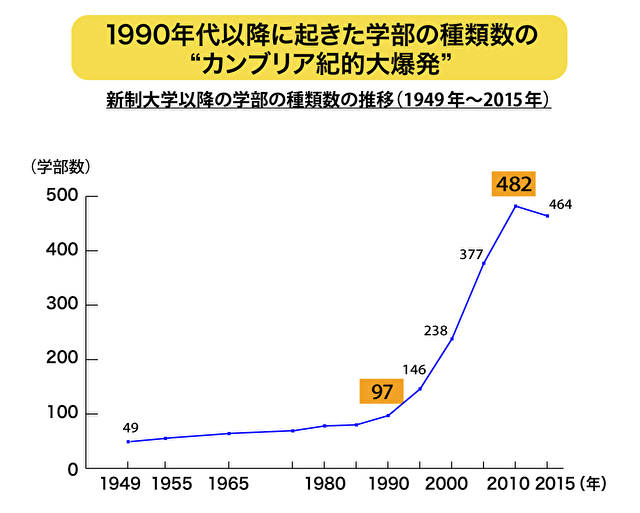

その状況を象徴的に示していたのが、1990年代以降に起きた学部の種類数の "カンブリア紀的大爆発"です。1990年代初頭まで100種未満だった学部数は、10年で約2倍に、さらに20年後には4倍以上の数に増えました。「シティライフ学部」や「現代ライフ学部」「モチベーション行動学部」など、学部名称だけでは何を学ぶ学部なのかわからないものも生まれた。学問の論理よりマーケティングの論理を優先する大学の姿勢が、大学入学後の学びの履歴や成績を重視しない社会風潮を助長してきたとすれば、非常に残念なことです。

大学における学部の種類数推移(1949〜2015年)。1990年代初頭まで100種以内だった学部の種類数は、1990年には97種、2010年には482種に増えた(参考文献『「文系学部廃止」の衝撃』)

今、知識そのものが複雑化し、流動化していくなかで、大学そのものが変革を迫られています。アメリカにはすでに複数の専攻を選べる「ダブルメジャー」や「メジャー・マイナー」の仕組みがありますが、医学部の学生が副専攻として哲学や倫理学を本格的に学んだり、コンピューターサイエンスを専攻する学生が知的財産権も専攻したりするような"複数の分野を同時に学ぶ"仕組みを、日本の大学も積極的に取り入れていかないといけない。

(撮影:稲垣純也)

さらに、学びの中身を可視化する共通のフレーム(枠)を作る必要があります。つまり「どういう科目を組合わせて履修し、どういう成績を残したか」という学びの履歴をわかりやすく可視化していくということ。例えば「優」や「可」などの成績を「4.0」や「2.0」などに数値化して合計を平均化するGPA(グレード・ポイント・アベレージ)がありますが、科目間の関係を教養科目まで含めて構造化し、成績評価を厳しくした上でGPAをつけていけば、大学をまたぐ一定の共通評価ができる。大学での学びが社会で正当に評価されるようになれば、本来の意味での学歴が尊重される世の中になるのではないでしょうか。

福島奈美子(ふくしま・なみこ)

1979年生まれ。神奈川県出身。編集制作会社勤務を経て2010年よりライターとして活動。暮らし、カルチャー、ビジネスなどの分野で取材・人物インタビューを行っている。

[制作協力]

夜間飛行

[写真]

撮影: 高山修一、岡村大輔、菅井淳子、稲垣純也