甲子園大会が春夏ともに中止となった。長い高校野球の歴史で、初めてのことだ。突然目標を失い、全国の野球部の指導者、選手たちの間には戸惑いと深い失望が広がった。しかしそんな状況でも、まだ多くの野球部は練習を続けている。何を目標にグラウンドに飛び出していくのか。東北の強豪校を取材した。(ライター:中村計/撮影:遠崎智宏/Yahoo!ニュース 特集編集部、文中敬称略)

突然の中止決定報道

そのとき、聖光学院の監督である斎藤智也(57)はすでに覚悟を決めていた。

2020年5月15日。スポーツ報知が一面で〈20日正式決定 甲子園中止へ〉と見出しを打った。当初、運営サイドは20日に話し合いの場を持ち、6月上旬に最終的な結論を出すのではないかと見られていた。それだけに現場は混乱した。

斎藤は怒りをにじませる。

「福島では、号外まで出たんだから。なんでこのタイミングで、こんな記事が出るの? 記者からじゃんじゃん電話がきて、『中止の方向のようですが……』って聞かれたけど、コメントのしようがないじゃない。正式な発表が出ているわけでもないのに。でも、(中止は)間違いないんだろうなって思った。だから、明日、緊急ミーティングを開いて、選手たちには、中止を前提にして、もう一回、チームを作りなおすぞって言わなきゃいけねえな、と」

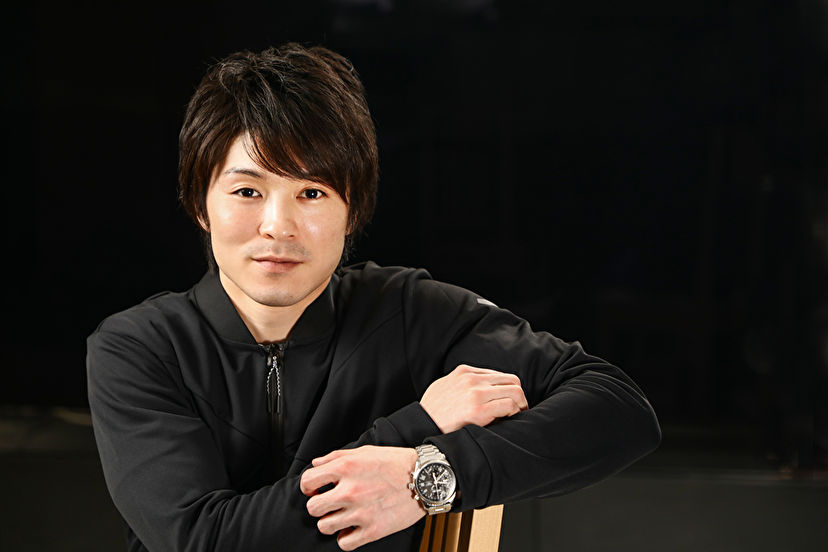

監督の斎藤智也。1963年6月1日、福島市生まれ。福島高校、仙台大を経て、1987年に聖光学院野球部の部長に。1999年から現職。笑いが絶えない囲み取材は甲子園名物

福島駅からJR東北本線に乗り換え2駅。伊達駅から500メートルほどのところに聖光学院ある。春夏通算で21回の甲子園出場を誇り、夏は4度、ベスト8入りを果たしている。2008年夏から2013年秋にかけては、県内公式戦95連勝を打ち立てた。また、これまで8人ものプロ野球選手が輩出するなど、東北を代表する強豪校である。

聖光学院は、この夏、福島大会14連覇に挑むはずだった。戦後最長となる13連覇の中には当然、東日本大震災に見舞われた2011年も含まれている。聖光学院はこの13年間、あらゆる苦境を乗り越えてきたチームでもある。

中止の報道があった翌日、斎藤はさっそく選手を集めた。そして、まず目をつむって机に伏せろと指示した。

「今、失望して、野球をやめてぇと思ってるやつがいたら、正直に、手を上げてみろ」

極力、優しく言った。しかし、誰も動かない。手を上げる動作はハードルが高いのかもしれないと考え、今度は全員に手を上げさせた。

「やめたいやつ、手を下げてみろ。そんなに大きく動かす必要はねえぞ。10センチぐらいでもこっちからは見えっから」

服が擦れる音を気にして手を動かせない選手がいる可能性も考慮した。それでも、選手たちの手は今度も、ぴくりともしなかった。

斎藤は目を開けさせ、続けた。

「よし、わかった。だったら、甲子園はなくなっちまったけど、これからまた、夏、一緒に戦おうぜ。今、その意思確認をしたからな。いいな」

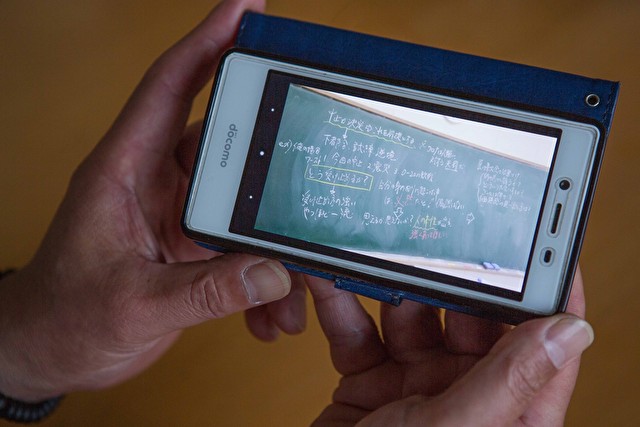

そこから約3時間、斎藤は板書をしながら、ミーティングを行った。黒板はびっしり文字で埋まり、一度、全部消したがまた埋まった。再び全部消す。3回目は黒板の半分くらいまでで終わった。選手たちは、それらの言葉を自分のノートに書き留めた。

5月16日、聖光学院名物の「魂のミーティング」で、斎藤は黒板に2枚半、びっしりと言葉を並べた。スマホにそのときの板書を記録した

斎藤の回想だ。

「まず、これまでのおれの野球人生で、いちばんの試練だという話をした。いちばんの逆境だと。2番目は東日本大震災のとき。3番目は初めての甲子園で20-0で負けたとき。イメージを明確にするためにもあえて、2番目も、3番目も挙げた。そして、身の回りに起きたことは必然だと思えるかどうかが大事なんだぞ、と。ここで逃げるなよ、と。おれもかなり熱くなってたから、かなり強い調子で言ってたと思うよ」

親心としては、最終的に中止になろうとも、それが正式に決まるまではせめて選手に夢を見させてやりたいと思いそうなものだが、斎藤はそうは考えなかった。

「20日までの5日間、練習が死んじゃうじゃない。あんな報道が出たら、モチベーションも下がるんで。それが許せなかった。甲子園がなくなっても、何らかの形で代わりの大会は、あると思ってたから」

斎藤は選手を泣かせるのも、笑わせるのも得意だ

東日本大震災の試練

東日本大震災が起きたのは、2011年3月11日のことだった。聖光学院のグラウンドも、ネットを支えるコンクリートの柱がしなるほど揺れた。

ただ、本当の災害はそこからだった。津波によって電源を失った福島第一原子力発電所から放射性物質が大量に放出されたのだ。聖光学院のグラウンドは、福島第一原発の北西、約65キロ地点にある。グラウンド周辺地域は、山が盾となり、また、内陸の風が浜風を押し戻してくれたため放射線量はさほど高くはならなかった。だが、「見えない敵」は、今回のコロナ同様、人々の恐怖心を掻き立てる。予定されていた練習試合はことごとくキャンセルとなり、夏への道は闇に閉ざされかけた。

部長の横山博英(50)はこう思い返す。

「震災のときは、ひとたび動き始めたら、そこから状況が悪くなっていくってことはなかった。遠くに見える光に向かって、少しずつでも歩くことができた。でも今回は、大会自体がどうなるか見えなかったし、今は、その光が完全に消えてしまったわけだから。正直、あのときより苦しいよね」

部長の横山博英は、1970年6月1日生まれ。聖光学院の名参謀だ

この2月、政府は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、全国の小中高校へ3月2日から春休みまでの臨時休校を要請した。聖光学院は111人の部員のうち、寮生は87人で、そのうち50人が県外生だ。寮生を家族の元に帰すことも考えたが、最終的には寮に残し、全体練習を継続した。感染者の多い関東圏や関西圏に選手を帰すリスクを考えたうえでの判断だった。

しかし、4月16日、緊急事態宣言が全国へ拡大されると、さすがに寮での集団生活は危険だと考え、感染者の少ない地域の出身者を中心に寮生の約半分を帰省させた。そして、その期間は自主練とした。横山が説明する。

「寮から感染者は絶対出せないので、手洗い、うがいは徹底して、食事も、自分たちの部屋でとらせました。横並びの机で、それぞれ前を向かせて。自主練は施設開放という形で、1日2、3時間程度でしたね」

グラウンド各所には消毒液が置かれ、選手らは合間合間に手の消毒をしていた

落ち着いていた生徒たち

4月に入学した新入生たちは大混乱の中でのスタートになったわけだが、それなりに有意義な時間を過ごしてもいたようだ。1年生のひとり、京都出身の赤堀颯(はやと)が話す。

「寮にいる時間が長かったので、同室の先輩たちから、寮生活のこととか、言葉遣いとか、丁寧に教えてもらえてよかったです。親は心配していましたが、福島は(感染者数が)そうでもないので、むしろ京都に住んでいる親のことのほうが心配でしたね」

京都出身の新入生、赤堀颯(はやと)。コロナ流行下は、感染者数の多い関西には帰らず、聖光学院の寮で過ごした

誰よりも早く気持ちを切り替えたように映る斎藤だが、先行報道の出る前は開催を切望していた。

「アウトドアスポーツで、接触も少ない野球ができなかったら、何もできない。一石を投じる意味でも、開催して欲しかった。批判されてもいい。それで開催できるんだったら、ばんばん批判を浴びましょうよ、って。世論が怖いからって、何もできなくなるようじゃ終わりじゃないですか」

そう息巻いていただけにショックは大きかった。だが、大きくへこんだぶん、その跳ね返りも早かった。

「ミーティングしながら、泣きそうになったシーンもあるんだけど、今、前に進む力を生むのは涙じゃないと思った。泣いてさ、勝っても負けてもいい、思い出に残る大会にしようなんてのは逃げだから。花道を飾るとかさ。そういう雰囲気にはしたくなかった。生徒に必要なのは、そんな同情じゃないでしょ。大事なのは、もう一回、俺たちは、真剣勝負の場に向かって歩みを重ねていくんだぞってことだから」

緊急ミーティングを経て5月20日を迎えた選手たちは、正式に中止の発表を聞いたときも、毅然としていた。約50人の報道陣が集まったが、キャプテンの内山連希(れんき、3年生)も感情的になることなく冷静に対応した。

「もちろん、心のどこかでは、やってくれるんじゃないか……という思いもありましたけど、気持ちの準備はしていたので、泣いたりするようなことはなかったですね」

主将の内山連希。感情的にならず、淡々と言葉を並べる姿が印象的だった

その様子は、聖光学院の選手のあるべき姿として、新入生の胸にも深く刻まれた。1年生の赤堀が言う。

「3年生の先輩たちは、自分たちの前では、暗い顔は見せませんでした。カッコいいなと思いましたね」

甲子園の中止が決まり、さまざまな人の、さまざまな言葉が報道された。横山が振り返る。

「いろんな人が『甲子園がすべてじゃない』って言ってたでしょ。その言葉を聞くたびに、そんなのは慰めにも何にもならないって思ってましたね。僕らも同じことを選手によく言ってたんです。でも、甲子園があるから言えたんです。甲子園がなくなって言っても、それはきれいごとにしかならない。じゃあ、どうすればいいか。指導者は、甲子園以上に価値あるものを提示してやるしかないんですよ。うちらは、どこよりも気持ちであるとか、考え方を大事にしてきたという自負がある。だから、こんなときこそ、甲子園があったとき以上の気持ちで高校野球をやり切る。それしかない。今ほど指導者の力量が試されているときはないんじゃないですか。甲子園はなかったけど、聖光で3年間できてよかったって言って欲しい。でないと、僕らの負けになりますから」

正式決定前から、聖光学院は夏の甲子園中止を受け入れ、再スタートを切っていた

弱いまま卒業したくない

福島県高野連は5月29日、臨時会議を開き、県独自の代替大会を無観客で7月から8月にかけて開催することを決めた。東北地区高野連も東北大会の実施を決定した。横山はホッと胸をなでおろす。

「よかった。あるとなしとじゃ、ぜんぜん違う。なくなったら、本当にどうしていいかわからなくなっちゃうんで」

今年の3年生は、昨年の秋季大会を初戦で敗退している。しかもコールド負けだった。 春季大会は開催されなかったため、彼らは公式戦をまだ1試合しか経験していないのだ。主将の内山は自分たちなりに考え抜いた戦うことの意味について、こう話す。

「秋は相手に負けたというより、自分たちに負けた。その弱さを克服しようと、冬、がんばってきた。夏、花を咲かせようと。今、やめてしまったら、弱いまま卒業することになる。弱さを克服することは、甲子園がなくてもできると思うんで」

チームスローガンは「不動心」。福島第一原発から放射性物質が漏れたときも、新型コロナの感染が拡大したときも、聖光学院は聖光学院だった

東日本大震災のときもそうだったが、聖光学院のグラウンドは、いつ訪れても変わらない。そこだけ世間と隔絶された場所であるかのように、選手たちは野球に没頭している。

ただ、斎藤にはひとつ、懸念がある。

「いつもの年だと、夏の抽選会が終わるとさ、そっから急に泣くほど怖くなってくるんだよ。自分たちの代で負けらんねえって、悲壮感が漂い始める。そこを乗り越えて初めて悠々と戦える。今年はなんだかんだいってもストレスやプレッシャーは小さいと思う。そんな中でも、同じような経験をさせてやりたい。甲子園がない中、どこまで追い込めるかだな」

現代においては古いと批判されがちな精神野球を、聖光学院は堂々、標榜する。その一環として、毎年6月上旬に、深夜の山下りや不眠合宿を行ってきた。深夜の山下りとは、夜12時過ぎから1人ずつ間隔を空けて吾妻山を下山し、ふもとで日の出を眺めるという行事だ。不眠合宿では2泊3日の日程で、極限まで睡眠時間を削り練習試合と練習を繰り返す。あえて非日常を体感することで、精神を強靭にし、かつ鋭利に磨き上げるのだ。今年はそのタイミングを逸してしまったが、どこかで決行する予定だという。

取材に訪れた日、練習は夜7時半まで続いた。夜間照明に浮かび上がるグラウンドに、カエルが喉を鳴らす音と、虫が羽を擦り合わせる音が響く。斎藤は選手を集合させ、一塁ベンチの前でこう語りかけた。

「おれたちは、変わりなく、夏の大会を戦い抜くかんな」と斎藤(撮影:中村計)

「おまえたちの両親に『うちの息子は、この状況でも逃げなかった。立派だった』って言って欲しいんだよな。だから、こいつら、なんでここまでできんの? ってくらいやる。山下りも、合宿もやる。甲子園ないからって、やめたら嘘っぱちになるかんな」

甲子園がなくなったとき、彼らは少なくとも人前では涙を見せなかった。

なぜなら、まだ、何も終わっていないからだ。

中村計(なかむら・けい)

1973年、千葉県船橋市生まれ。同志社大学法学部政治学科卒。ノンフィクションライター。某スポーツ紙を7カ月で退職し、独立。『甲子園が割れた日 松井秀喜 5連続敬遠の真実』(新潮社)で第18回ミズノスポーツライター賞最優秀賞、『勝ち過ぎた監督 駒大苫小牧 幻の三連覇』(集英社)で第39回講談社ノンフィクション賞を受賞。近著に『金足農業、燃ゆ』(文藝春秋)。現在は、クワガタムシに取り憑かれた人々の本を執筆中。ユーチューブマイベスト3は「クーピーチャンネル」「高須幹弥高須クリニック」「春風亭一之輔チャンネル」。