授乳は1日に16回以上、まとまった睡眠は最長2時間。双子や三つ子の母親の中には、こんな大変な思いをしている人がいる。外出も難しく、ひきこもりになる人も。双子の1人だけ保育園に落ちることもある。新型コロナウイルスの流行で、親やヘルパーのサポートも受けづらくなった。そんな環境で子育てに励む3組の多胎児家庭を取材。少しずつ広まっている行政サポートとともに紹介する。(文・撮影:Yahoo!ニュース 特集編集部)

授乳は1日16回、睡眠や外出も我慢

「2人の子どもを育てたので、その大変さは知っているつもりでした。でも、双子は想像以上でした」

東京都内の住宅で、双子で1歳のすずちゃんとゆずちゃんをあやしながらこう語ってくれたのは、愛理さん(27)だ。2013年に長男、15年に長女を出産。そして昨年2月に双子を出産した。早産で低出生体重児だったので、双子は3週間入院した。退院時、「やっと自宅で一緒に過ごせる」と喜んだ愛理さんだったが、自宅に戻ってからが修羅場だった。

すずちゃん(左前)とゆずちゃん(右前)、お姉ちゃんとお兄ちゃん

おむつ替えは1日10回ずつ計20回。授乳はそれぞれ8回以上。すずちゃんもゆずちゃんもミルクを吸う力が弱かったので、1回の授乳に1時間くらいかかった。空いた時間に沐浴や掃除、洗濯を何とかこなした。

「上の子2人の面倒は夫(俊朔さん)が見てくれました。朝の食事や保育園の送迎、夜の寝かしつけまで。双子の育児は私。1人でやんなきゃ、やんなきゃって必死でした。まとまった睡眠は1日2時間ぐらいで、それが3カ月続きました」

(図版:EJIMA DESIGN)

愛理さんは双子出産の1年前に、今の住宅に引っ越してきた。近所の人たちには挨拶をする程度。子どもの世話を頼めるほど親しい人はいない。

愛理さんと夫の実家はそれぞれ車で1時間半ほどの場所にあるが、親は仕事をしており、平日に来てもらうのは難しい。平日の朝、俊朔さんが上の子2人を連れて出た後は、夜に帰宅するまで、愛理さん1人で双子の面倒を見るしかなかった。

すずちゃんの髪を乾かす俊朔さん

病院やスーパーなどへの外出も一苦労だ。

「おむつも哺乳瓶も2人分なので、ちょっとした外出でも荷物は大きくなります。トイレは多目的用でないと入れません。近所のスーパーは通路がそれほど広くないので双子用ベビーカーでは入れず、買い物も大変です」

おむつや粉ミルク、洋服などの購入費用も、当然2倍になる。今後、学費や習い事の費用ものしかかってくる。

そんな一家に、1通の手紙が追い打ちをかけた。

出かけるときの双子の荷物(愛理さん提供)

双子の姉だけ保育園に落ちた

2019年2月に双子を出産した愛理さんは、3カ月後に働きたいと考え、3月に認可保育園への入園を申し込んだ。しかし、市から届いた通知は「ゆずちゃんだけが、上の子2人と同じ保育園に通える」というものだった。

「まさか双子で1人だけ落ちるなんて、想像もしていませんでした。必死ですずを預けられる施設を探しました」

認可保育園は、保護者が働いている、親の介護をしているなどの理由で子どもを保育できない場合に、生後2カ月から預けることができる。

入園できるかどうかは、自治体の基準で各家庭につけられる「点数」の高さによって決まる。点数は、保護者の勤務時間や子どもの人数、ひとり親かどうか、介護をしているかなど、家庭の状況によって決められる。点数が高いほど保育の必要性が高いと判断されるが、保育園の応募者が多ければ、点数が同じ双子でも、1人だけ落ちてしまうことがある。

結局、1カ月遅れですずちゃんも別の保育園に入れることになった。愛理さんは毎朝、車で2カ所の保育園に子どもを送ってから出勤している。2カ所の距離は車で15分ほど。

「2カ所の送り迎えを毎日するというのは、なかなかきついです。保育園の行事がかぶったらどうすればいいのか、という不安もあります。できれば、出産前のようにフルタイムで働きたいのですが、現状は難しそうです」

ゆずちゃんをチャイルドシートに乗せる愛理さん。手前はすずちゃんに話しかける4歳のお姉ちゃん

そんな慌ただしい毎日を送る愛理さん一家。今年4月には、子ども3人と愛理さんが時間差で熱を出した。普段からよくあることだが、新型コロナウイルスが流行している中、不安が膨らんだ。

「コロナ禍でも保育園2カ所は休園になりませんでした。それはありがたいのですが、そのぶん感染してしまうリスクもあります。私も夫も仕事をしているし、もし夫婦でコロナになったら子どもたちはどうなるのか、家庭が崩壊してしまうのではないかと不安になりました」

せめて双子で一緒の保育園に通えないか。この春、愛理さんはすずちゃんの転園の申し込みをしたが、また落ちてしまったという。

すずちゃんとゆずちゃんの保育園の連絡帳

不妊治療の普及で多胎児家庭が増加

30年前と比較して、多胎児家庭は増加している。厚生労働省の「人口動態統計」によると、1990年の出生数は122万1585人で、そのうち複産(双子や三つ子など)は1万6730人。2018年は出生数91万8400人にもかかわらず、複産は1万8739人だ。2000人ほど多い。その年の出生に占める複産の割合も1.37%から、2.04%へと大幅に増えている。2018年までの10年間で、19万6885人の多胎児が生まれた。

(図版:EJIMA DESIGN)

増えた背景には不妊治療の普及がある。排卵誘発剤によって排卵する卵子の数が増えたり、医師の判断で一度に複数の胚を体内に移植したりすることから、多胎妊娠が増えている。

多胎妊娠は単胎妊娠に比べて早産や胎児形態異常、妊娠糖尿病などの合併症が起こりやすく、出産できる病院も限られる。2018年の人口動態統計によると、多胎児のうち、 5割が早産児で、7割が低出生体重児だという。

虐待死リスクは2.5〜4倍

一方で、こんな事件も起きている。2018年1月に、愛知県豊田市に住む三つ子の母親が生後11カ月の次男を自宅の床にたたきつけて死なせる事件があった。裁判では、母親が産後うつの状態であったことが明らかになった。

2019年11月、「多胎育児のサポートを考える会」代表で認定NPO法人フローレンスの市倉加寿代さんは、厚生労働省で「#助けて多胎育児」緊急記者会見を開いた。そこで、双子や三つ子などを育てる全国の1591世帯に実施したウェブアンケートの結果を発表した。

「育児中につらいと感じたことは?」という質問には、「外出や移動が困難」が89.1%、「大変さが周囲に理解されない」が49.4%だった。「気持ちがふさぎ込んだり、落ち込んだり、子どもに対してネガティブな感情を持ったことがあるか?」という問いに「ある」と答えた人は93.2%いた。

2019年11月の記者会見。右から2人目が市倉加寿代さん

市倉さんはこう話す。

「多胎児家庭の虐待死のリスクは単胎児家庭の2.5〜4倍だという調査もあります。親や友人の力を借りながら頑張っている人もいるし、サポートなしに頑張っている人もいます。でも、個人の努力には限界があります。核家族が増え、近所付き合いも少ない今、行政のサポートが必要です」

市倉さんは会見で、「多胎児が保育園に入りやすい制度の整備」「ヘルパーやベビーシッター費用の補助」「タクシー利用の補助など外出のサポート」「多胎育児の情報や支援制度の周知」などを国や自治体に求めた。

なぜ、こうした多胎児家庭への支援が必要なのか。

「育児が大変だと感じたことのある人は少なくないと思いますが、“多胎児家庭ならではの負担”が確かに存在します。共働き家庭や障害児家庭に向けた支援があるように、少しでも多胎児家庭の育児の負担を減らすことができればと思っています」

市倉さん

大きかったヘルパーの存在

滋賀県大津市に住む充子さん(44)は、4歳の双子と10歳の男の子を育てている。同じ多胎児の母親として、愛知の虐待死事件をどう思ったのか。

「私の母親は元気なので、サポートしてもらっていますが、それがなければ追い込まれていたかもしれません。虐待をしてしまったお母さんの気持ちもわかるような気はするけど、もっと早い段階で助けを求められたらよかったのにと思います」

充子さんの双子の息子と娘(充子さん提供)

充子さんの家から、奈良県にある母親の自宅までは車で2時間弱。双子が保育園に入るまで、母親が泊まり込みで手伝いに来てくれることもあった。充子さんは振り返る。

「双子が小さいうちは、どうしても大人2人の手が必要な場面が出てきます。泣くのはバラバラだし、ごはんもトイレも全部2倍かかってくる。本当に休まる暇がなくて、1人のときはしんどかったですね」

一方で、市の制度を利用し、ホームヘルパーに助けてもらうこともあった。

「双子の予防接種のときにヘルパーさんに一緒に病院に行ってもらったり、自宅で家事をしている間に面倒を見てもらったりしました。一番頼ったのは、4人の子どもを育てた60代のヘルパーさん。育児の悩みも聞いてもらえて、気持ちの面でもすごく助かりました」

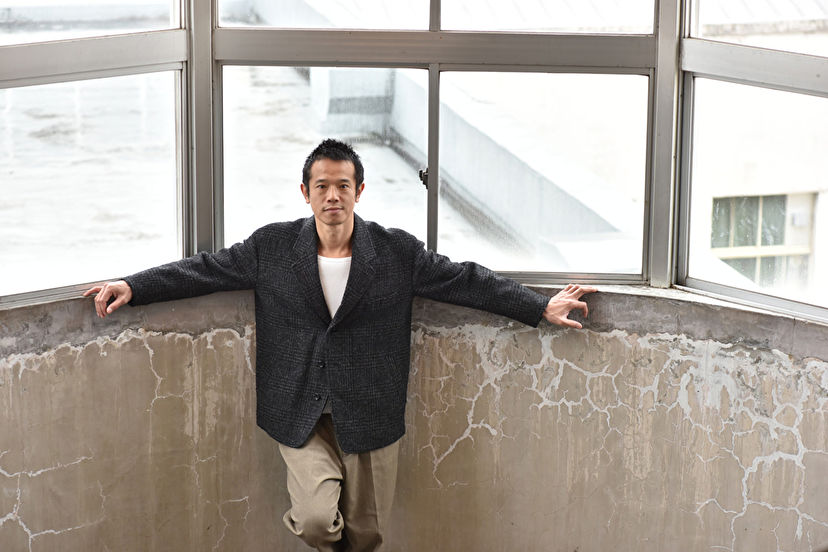

充子さん。オンラインで取材をした

大津市は、双子や三つ子のいる家庭を支援する「ホームヘルパー等の派遣事業」を2008年度に始めた。申請は市役所の窓口のほか、ネットや郵送でもできる。

周知のため、市役所職員が出生届を提出しにきた保護者に、「こういうヘルパー派遣があります。登録しませんか」と呼びかけもしている。

健康推進課の担当者は「一度登録しておけば困ったときにヘルパーさんに頼ることができると思うので、周知にも力を入れています」と話す。

登録後は、自治体と提携している事業所に自ら連絡してヘルパーを派遣してもらう。利用料は、子どもが生まれてから3歳になる間、100時間まで無料。同市では、毎年40組前後生まれる多胎児家庭の7割ほどが申請しているという。

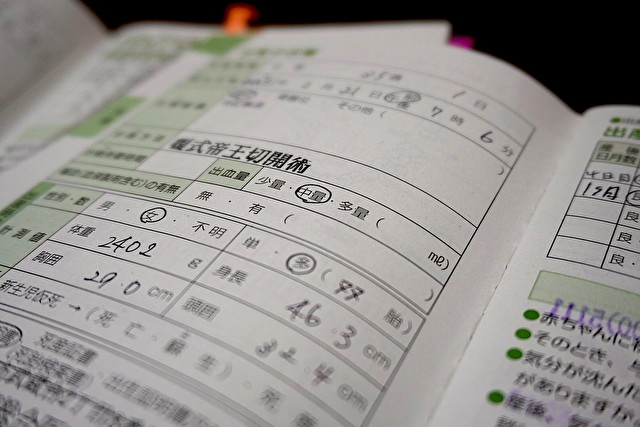

母子健康手帳

育児に追われ、膀胱炎や腱鞘炎に

同市で3歳7カ月の双子を育てる瞳さんも、ヘルパー制度に救われたと話す。

「双子を連れて1人で出かけられず、いつも家にこもっていました。もう無理だと思って1人で泣いたり、子どもの黄昏泣きと一緒に泣いたり。『ああ、明日やっとヘルパーさんが来る』って、指折り数えていました」

0歳のときの澪ちゃんと樹くん(瞳さん提供)

双子の澪ちゃん(3)と樹くん(3)は生まれてすぐにNICU(新生児集中治療室)に入り、退院したのはそれぞれ生後4カ月と7カ月だった。瞳さんは毎日1時間かけて2人に会いに行き、冷凍した母乳を届けた。

「NICUにいる間はずっと、今日会いに行かないと明日は会えないかもしれないという状態でした。長く入院していた樹は2歳まで家でも外でも酸素のチューブを着けなくちゃいけなくて、それを理由に一時保育には預けられませんでした。ヘルパーの派遣をしている事業所にも、何軒かは派遣を断られました」

澪ちゃんと樹くんが2歳になるまでは、世話に追われてトイレに行くこともできず、たびたび膀胱炎になった。かわるがわる抱っこをするため、腱鞘炎にもなった。瞳さんは「最近ようやく、頑張ったなあといういい思い出になりました。自信にもなりました」と話す。

(瞳さん提供)

瞳さんの支えとなっていたヘルパー制度だが、現在はコロナ禍で利用しにくい状況だ。市は、利用者と事業者ともにマスクや手洗いといった感染対策をしてもらったうえ、双方同意しての利用をお願いしている。

今年度から国の支援がスタート

2020年度、当事者からの訴えや団体からの要望もあり、厚生労働省が初めて多胎児家庭に向けた支援事業を始めた。産前産後の子育て支援策の予算299億円のうち、一部を多胎支援に充てる。支援策を展開するのは自治体で、国は人件費と設備費を半額補助する。

支援制度はおもに二つ。一つは産前産後の家庭にサポーターを派遣し、家事や育児の手伝いをしたり、相談に乗ったりする事業。もう一つは、双子や三つ子の育児を経験した親と交流する「多胎ピアサポート事業」だ。

こうした国の支援を高く評価する人がいる。NPO法人「ぎふ多胎ネット」代表の糸井川誠子さんだ。糸井川さんは三つ子を育てた経験があり、同法人でピアサポーターの育成や育児教室を開いている。

「ピアサポーターは多胎児家庭の四つの『ない』を補ってくれる可能性があります。まず、『情報』と『スキル』。現在、育児情報の多くは単胎児向けです。それでは、乳児2人をいっぺんにお風呂に入れる方法など、多胎児ならではの情報を得るのが難しい。でも育児を経験しているピアサポーターならば、具体的にアドバイスしてくれます。スキルも身につくでしょう。残る二つは『仲間』と『共感者』です。多胎育児中の家庭は一般的に少ないので、苦労を共感してくれる人が少ない。これもピアサポーターならば解消してくれます」

ひとりひとりにできることは?

難しかった双子を連れての外出も、少しずつ改善されている。

今年3月31日、国土交通省が「一定条件のもとなら、双子ベビーカーを折りたたまないでバス乗車OKとする」という見解を出した。多胎児家庭にタクシー券を配布する自治体も出てきている。

市倉さんは「大きな前進」とした上で、こう注文を出した。

「3歳までが大変だという家庭が非常に多い。保育園に預けられれば負担は減りますが、入園にはさまざまな条件がある上、条件を満たしていても入るのが難しい状態が続いています。多胎児家庭をはじめ、社会の支援が必要な家庭の子どもが保育園に入りやすくなること、それが一番大きな助けになると思っています」

「一方で、お母さまやお父さま、その周囲の方々にもお願いがあります。支援制度のない自治体はまだまだあります。粘り強く要望していくことが大事だと思っています。自分が住む自治体のホームページを見て支援制度がなかったり、支援が少なかったりした時は、『市区町村長への手紙』『区民の声』などから、1本メールを入れてみてください。声を上げることで、変わっていくはずです」