勝利を目指して奮闘するアスリートの姿は美しい。しかしスポーツの魅力は勝者の姿だけにあるのではない。敗れてなお相手をたたえ、毅然として戦いの場から立ち去る「グッドルーザー」も、私たちの心を捉える。全てのアスリートに「グッドルーザーたれ」と説く、Jリーグ初代チェアマンにして現在日本トップリーグ連携機構会長の川淵三郎氏に持論を聞いた。(ライター:中村計/撮影:遠崎智宏/Yahoo!ニュース 特集編集部)

「グッドルーザーたれ」

グッドルーザー(Good loser)とは、スポーツマンシップとともにスポーツ界に古くから伝わる信念である。スポーツコンサルタントだった広瀬一郎は『スポーツマンシップを考える』の中でこう解釈している。

〈ある人が真にスポーツマンであるかどうかは、勝負に負けたときの態度でわかる。負けた時に素直に負けを認め、それでいて頭を垂れず、相手を称え、意気消沈せずにすぐ次に備える人が真のスポーツマンだ〉

――川淵さんは、ことあるごとに負けた選手たちに「グッドルーザーたれ」という話をしています。ただ日本のスポーツの現場では、まだ、あまり聞かれない言葉のような気もします。

「スポーツマンシップの何たるかを理解すれば、自然と、そういう振る舞いにつながっていくと思いますけどね。負けたときの態度、そこにこそスポーツマンとしての品位が表れる。だから、昨年11月のラグビーワールドカップの決勝戦のときも、負けたイングランドチームがどんな態度を見せるか、そればっかり見ていたんです」

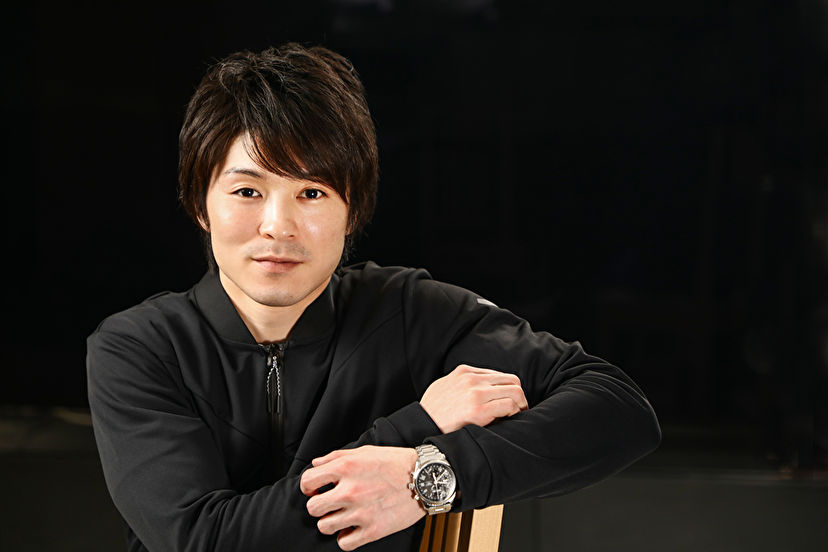

1936年12月3日、大阪府生まれ。早稲田大学商学部卒。1964年の東京五輪で、サッカー日本代表として活躍。Jリーグ初代チェアマン、日本サッカー協会会長などを歴任。延期が決まった「東京五輪2020」では組織委員会評議員会議長を務める。

――ほとんどの選手が銀メダルをかけてもらった後、すぐに首から外していました。中には首にかけられることを拒否し、手でメダルを受け取っている選手もいました。

「私も試合会場にいたのですが、ヘッドコーチのエディー・ジョーンズは、まさか外すことはないだろうと思っていたんです。そうしたら、表彰台を降りてしばらくしてから外して、ポケットに突っ込んだんだよね。もう、頭にきて。帰りの車の中で、ずっと悩んでいたの。ツイートすべきかどうか。でも、ここで俺が黙っているわけにはいかない、はっきり言うべきだと思ってツイートしたんだけどね」

――「GOOD LOSERのとるべき態度ではない」と書かれていました。

「勝つことがすべてで、負けには価値がないと言っているかのような態度だったから。あれでは3位で銅メダルをもらったニュージーランドに対しても失礼。もっと言えば、負けたすべてのチームをバカにしている。ああいう態度は、私の性格上、断固として許せないんですよ。マスコミの書き方もぜんぜん甘い。スポーツマンシップを本当のところで理解してないんだろうなと思った」

「敗者」ではなくなった青森山田

――以前、テレビ番組の中で、イングランドの小さなサッカー少年がフェアプレーとは何かと聞かれ、すぐに「ルールを守ること、相手を敬うこと、絶対に仕返しをしないこと」と返しているのを見て、大変感銘を受けたとおっしゃっていました。そのイングランドのラガーマンが、ああいう態度をとったということで、さぞかしショックだったでしょうね。

「ショックというより怒りです。そんなモヤモヤした思いを解消してくれたのは、今年1月の全国高校サッカー選手権の決勝でした。2点を先行し、圧倒的に有利だった青森山田が、静岡学園に3-2で逆転負けをした。青森山田の選手たちは、どれほど悔しい思いをしたことか。でも表彰式のとき、ぴしっとしていたね。気をつけの姿勢で。もうね、涙ぐみそうになりましたよ。日本人、いいじゃないかって。あの振る舞いによって、青森山田は敗者だけど敗者でなくなった。ラグビーのイングランド代表に、これを見ろって言いたかったね」

第98回全国高校サッカー選手権の決勝で2点先取から逆転を喫し、準優勝に終わった青森山田イレブン(写真:YUTAKA/アフロスポーツ)

――ラグビー発祥の国であるイングランドのナショナルチームぐらいになると勝ちしか見えなくなって……というのも理解できるような気もしますが。

「僕のツイートに対しても、〈どうしても勝ちたかった気持ちの表れだから、しょうがないのでは〉みたいな書き込みがあったな。でも、それは根本的に違うんだよ。そもそも試合ができるのはなんでなの? 相手がいるからでしょう。その相手をリスペクトするのは競技者にとって、最低限のマナーですよ。相手に敬意を持っていたら、あんな態度はとらないでしょう」

――アイルランドの選手たちも、リーグ戦で日本相手にまさかの敗戦を喫したとき、最後、花道をつくって日本選手の健闘をたたえていたじゃないですか。それこそ感動的でした。

「国民性ですね。アイルランドはサッカー選手もそうだけど、謙虚で、フェア。フーリガンのようなサポーターもいないですし。だから、世界中から愛されている。日本もそういう意味では、似ているかもしれない。ノーサイドの精神って、ラグビー文化というより、日本ラグビーの文化なのかもしれないね」

「グッドルーザーたれということをきちんと教えることができる指導者なら、暴力沙汰なんて起きるはずがない」

処分された川崎フロンターレ

――以前、インタビュー記事の中で、サッカーの決勝戦のあとの表彰式で、準優勝のチームに対して「いい態度だな」って思えるのは、5回に1回ぐらいだとおっしゃっていました。

「僕らはサッカーでは何度も表彰する側に立っているでしょう。そういうとき、準優勝のチームを表彰するの、本当に嫌なんだよね。不愉快そうな顔をして、ニコリともしない。握手も嫌々。勝って当たり前と思っているチームほど、そういう態度をとる。なんちゅう態度をとるんだって怒鳴りたくなったことが何度もありますよ。2009年のJリーグヤマザキナビスコカップで3度目の準優勝に終わった川崎フロンターレの選手たちが、やっぱりかけてもらったメダルをすぐ外すという見苦しい態度をとって、のちに処分を受けました。ガムを噛みながら、表彰式に出ている選手もいたそうです。スポーツマンとしてあるまじき行為ですよ」

――2014年のアイスホッケー全日本選手権でも、準優勝の東北フリーブレイズの選手が銀メダルをゴミ箱に捨てたという事件がありました。土壇場での際どい判定もあって、その不平不満も重なったようですが。

「それはロッカールームでのこと? 僕は百歩譲って、ロッカールームに戻ってからなら、いいと思うよ。私が言いたいのは公衆の面前、何十万人、何百万人という人が見ている前で、なぜあんな態度をとるのかということ。彼は指導者の何たるかをまるっきりわかっていないんだと思った」

「1964年東京五輪の頃のサッカーは、もっともスポーツマンシップが発揮されていた時代といってもいい。今のようなこすっからさはなかった」

ずるをしてまで勝たなくていい

川淵氏は1964年の東京五輪にサッカー日本代表として出場し、優勝候補のアルゼンチンを破った歴史的な試合ではゴールも決めている。そんな川淵氏がスポーツマンシップについて深く考えるようになったのは、当時日本代表チームのコーチを務めていたドイツ人のデトマール・クラマー氏がきっかけだった。

――クラマー氏は選手に話しかけるとき、必ず「ジェントルマン」と呼びかけるなど、非常に紳士的な方だったそうですね。

「彼は、ずるをしてまで勝てということは一切、言わない人だったから。今の世界のサッカーを見ていると、審判から見えないように相手の袖を引っ張るとか平気でしているけど、それでもファウルにならないでしょう? あれが納得いかない。明らかに手でボールを止めたり、ユニホームを引っ張ったりするのは不正行為ですよ。即イエローですよ。そんなことを言っていたら世界で勝てないって言われるけど、だったら勝たなくてもいいというのが僕の根本的な考えだから」

――サッカーの世界は、ふたこと目には「マリーシア(ずる賢さ)も必要だから」と言って、そういうプレーが正当化されがちな気がします。

「私もそれが気に食わない。ルールぎりぎりならまだしも、ブラジルでいうマリーシアは、審判が見えないところでもっと手を使えとか、もっと足を引っかけろみたいなニュアンスも含まれていますからね。こすからいサッカーというか。元日本代表監督のトルシエも、そういう汚いプレーをしてでも勝つんだ、というところがあった。だから、あんまり好きじゃなかった。日本人の中には一定数、サッカーが嫌いだという人がいますが、そういうサッカーの汚いところが許せないんじゃないかな。世界的なメジャースポーツで、アンフェアなプレーがあれほど公然とまかり通っている競技はサッカーぐらいじゃないですか」

――川淵さんはバスケットのBリーグの立ち上げにも尽力されましたが、そのバスケットで「ファウルゲーム」というのがあります。試合終盤、負けている方が、意図的にファウルをおかし、相手にフリースローの権限を与える。そのフリースローが失敗して、さらに自分たちに攻撃権が移るのをねらった作戦です。故意にファウルをおかし、それに対し味方は「ナイス!」という。あれを見ていると「ナイスファウル」などというプレーがありなのかとやや混乱します。

「ファウルゲームはバスケットの世界では作戦として認められていますからね。でも、相手の失敗を期待するというのは、あんまりいい気はしない。そういう矛盾は、あげたらきりがないですよね。高校野球でも、去年、セカンドランナーが打者に捕手のサインを伝えている「サイン盗み疑惑」が話題になりました。あれも昔は、むしろ褒められるプレーだったのが、今は汚いプレーと言われる。時代とともにフェアプレーの価値観も変わっていくんでしょうね」

「アンフェアなことが戦術的に正しいみたいな言い方をされるのは、僕としてはどうしても納得がいかない」

「バスケットのファウルに関しても、国際バスケットボール連盟から『アンスポーツマンライク(スポーツ選手らしからぬ)ファウル』の適用基準を厳格化してくださいという通達があり、Bリーグでも開幕から採用しています。ファウルゲームではあっても、あまりにも危険なものとか、あからさまなファウルは通用しなくなるかもしれません」

永久に残るグッドルーザー

五輪が近づくと、必ず話題になるのが予想されるメダル獲得数だ。国全体が勝つことに前のめりになり、敗者への意識が置いてきぼりにされる。

――五輪本番が近づくほど、ともすれば勝てばいいという空気に陥りがちで、実際に負けたとき、グッドルーザーになるのは本当に難しいですよね。

「国がメダル獲得数で盛り上がるのはしょうがないでしょう。国から補助金も出ているわけで、選手は勝ちにいく義務がありますから。マスコミも、そこをいちばん報道したいでしょうし、それを伝えることで国民や大会は盛り上がっていく。そこで、選手がベストを尽くすことができればメダルはいらないみたいなことを言ってしまうと、無責任な気もしてしまいますしね。あくまで、勝ちにいってこそ、グッドルーザーたりうるわけですから。難しいからこそ、一層、そうあってほしいわけですよ」

「今回のテーマと逆行するようだけど、今度の五輪では、サッカーは何としてでもメダルをとってほしいね」

――川淵さんの中で、オリンピックにおけるグッドルーザーといえば、どなたでしょうか。

「2000年のシドニー五輪で、(柔道の)篠原信一が決勝の誤審で敗れたことがあったでしょう。本当は「内股すかし」という返し技で一本だったのに、逆に、有効をとられて負けてしまった。「世紀の大誤審」ですよね。そのとき、篠原は「弱いから負けたんです」と言い訳を一切、しなかった。そういう意味では偉かった。あと、マラソンの谷口浩美は印象的だったな。バルセロナ五輪のとき、途中で転倒し、靴が脱げちゃったんですよね。結果は8位。見ていた人はみんな心を痛めていたと思うのですが、彼は、レース直後のインタビューで、笑顔で「途中でこけちゃいました」って言ったんだよね」

――あのひとことで、みんな救われました。

「勝敗なんて、どうでもいいじゃないって思えたよね。試合後、周りのみんなを幸せな気分にさせてくれること。ラグビーワールドカップのアイルランドの態度がそうだったように、それがグッドルーザーのひとつの条件なんじゃないかな。メダルを取っても忘れられる人は忘れられる。でも、グッドルーザーは、永久に語り継がれますよ」

※本インタビューは、今年1月末に実施したものです

中村計(なかむら・けい)

1973年、千葉県船橋市生まれ。同志社大学法学部卒。スポーツ新聞記者を経て独立。スポーツをはじめとするノンフィクションをメインに活躍する。『甲子園が割れた日』(新潮社)でミズノスポーツライター賞最優秀賞受賞、『勝ち過ぎた監督 駒大苫小牧 幻の三連覇』(集英社)で講談社ノンフィクション賞受賞。『言い訳 関東芸人はなぜM-1で勝てないのか』(集英社新書)の取材・構成を担当。近著に『金足農業、燃ゆ』(文藝春秋)。