日本を代表するアニメ監督・演出家、富野由悠季(78)。大ヒット作『機動戦士ガンダム』は、放送開始から40年が経った。ガンダムは、アニメ、プラモデル、ゲームとさまざまに展開し続けている。「鬱屈への共感を生んで、視線を自分の内側にだけ向けてしまう作品は危険だと思う」。日本のアニメを黎明期から支えてきた富野監督が、アニメ、エンターテインメント、そして社会へ問題提起する。(取材・文:藤津亮太/撮影:太田好治/Yahoo!ニュース 特集編集部)

(文中敬称略)

個人の鬱屈を描いても、未来につながらない

富野由悠季監督は、1960年代、日本アニメの黎明期にアニメ業界に入った。78歳の今も日々、最新作の制作に取り組んでいる。

富野は常に憤っている。自分の能力、政治の実態、世界のあり方。さまざまな事象の至らなさが歯がゆく、創作でそれを乗り越える道筋を探す。作品の根底にあるのは「人間はいかに生きるべきか」という問いかけだろう。

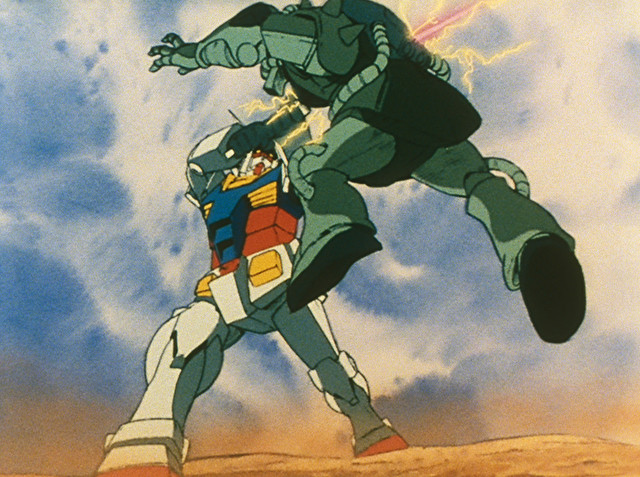

劇場版『機動戦士ガンダムⅢ めぐりあい宇宙』(1982年)のポスター(画像提供:サンライズ)

だからインタビューの話題は作品の枠組みを超えて、縦横自在に広がった。

「今、1年間で東京の人口が何万人増えているか知っています?」

――いや、知りません。

「年間10万人も増えているんだって。一極集中がずっと加速しているんだ。ということは満員電車が解消されるなんてことはないわけ。満員電車って我々はなんとなくそういうものだと思っているけど、あんなぎゅう詰めの電車に乗るのが当たり前ということそのものが、異常であって、それをはっきり『犯罪的』だと言った人がいる? いたら教えてほしい。じゃあ、この『犯罪的行為』が当然になっちゃっているっていうのは、こういう組織が悪いんだ、都市という構造が悪いんだ、ということだけで我々には責任がないって言えるのか?」

――東京に住んでいるだけでその状況に加担してしまっているというんですか?

「そう。満員電車の『犯罪性』に我々が加担しているということを理解して、だからそれを変えていくっていう認識論を育てなくちゃいけない。そういう時代に来ているんじゃないか。それを『JRのすごい技術で、山手線を秒単位で制御できます』なんていう技術論の対策で終わらせてしまうのは間違ってるわけ。こんな身近な問題を我々の問題として処理できない時に、実業家が『100億円払って月に行く』なんてことをやってる暇はないでしょう? それだけの話。これ難しい話じゃないよね?」

富野は、1964年に日本大学芸術学部映画学科を卒業し、手塚治虫の主宰する制作会社虫プロダクションに入社。後にフリーとなり、『機動戦士ガンダム』を筆頭に『伝説巨神イデオン』『戦闘メカ ザブングル』『ブレンパワード』など、多彩な作品を送り出してきた。その多くが、社会と人間の関係から生まれるドラマを扱っている。現代社会においてアニメーション監督はどのような物語を紡ぐべきか。話題は自然と、新海誠監督が今年発表した『天気の子』の話になった。

「新海誠監督というのは、“理科系”のセンスがある人で、雲をあれだけ注視することができるという感覚はとても独自なものです。でも若い男女がいるのに、相手にちゃんと触れようとしないし、なかなか好きとも言わない。そういう内容が『ああ、僕の、私の、なんとなく釈然としない、パッとしない気持ちを代弁してくれているの』という共感性でもってヒットしたのは分かる。分かるんだけれど、そうするとあのラストというのは、そういう鬱屈が生んだ鬱憤ばらしなんだよね」

「もちろん、現実の世界に閉塞感があるから、物語も時代の方向に引っ張られるのはやむを得ないことです。時代に引っ張られずに創作するには、それこそ岡本太郎ぐらい強い自意識がある人でなければ無理なんだから。ただ、僕は現状の鬱屈感だけを描くこと――それは結局、個の物語になるわけですけれど――それが次の時代のステップになるのかといえば、なると思えない。……新海監督の作品は『セカイ系』っていわれているそうだけど、僕はその意味は分からないんですよ」

――セカイ系とは、大ざっぱに「僕と私の小さな空間と、世界の危機のような大問題が、直結してしまう作品」といわれていますよね。

「うん。でも最近、ある人が『YouTuberって、みんな自分たちを神だと思っているだろう』って教えてくれて、いろいろ分かったことがありました。つまり神のごときふるまいができるのは、理解できることだけ理解して、理解できないものは全部無視しているからなんです。この自分が理解できるものだけでできているのが“セカイ”なんだと。ほんとに狭いんだけれど、狭いからこそ“セカイ”と思わなくちゃ惨めなんだよね。現代の鬱屈感というのはそういう表れ方をしているんだと」

――映画に限らず小説などでも、個人の鬱屈に寄り添ってきた作品というのは古今東西いろいろありました。

「ありますよ。ただ、僕はそういうのには興味はなかった。『青春の蹉跌』なんてタイトル聞いただけで逃げ出したクチです。……アニメとか映画は製作資金がかかるものなので、公共に向かって展開しなくては資金が回収できません。そして公共に向けての作品というのは、個人の鬱屈に寄り添う作品ではないと思う。例えば同じ新海監督の『君の名は。』って中国でも大ヒットしたそうですよね? するとこれは日本だけの問題じゃないんですよ。今の中国には中国の鬱屈があって、それがシンパシーを生んでいる。そう考えていった時、今の世界というのはかなり深刻だなと思わざるを得ない。そんな深刻な事態に対して、鬱屈への共感の作品でいいのか。これは作り手というより、出資者たちにもっとよく考えてもらいたいテーマです」

――鬱屈への共感に対して、根本的な疑問を持っているんですね。

「どうして自分が、鬱屈を描いて共感を呼ぶような作品にシンパシーを感じないかと考えてみると……僕の人生って、なんだかんだ言っても、テレビアニメがあったおかげで、鬱屈しないで済んだからなんですよ。もっとはっきり言うと、テレビアニメの仕事をさせてもらったおかげで、犯罪者にならないで済んだ。僕はそれぐらい癇(かん)の強い(いらいらする性質の)人間なんです。ロボットものならそういう部分を爆発的に表現してもなんの問題もないですから、性犯罪者にも殺人者にもならなかった。そういう意味では僕にとってのアニメは、一般の方が思っている“仕事”とは、やっぱりちょっと違ってたのかもしれない。だからこそ、鬱屈への共感を生んで、視線を自分の内側にだけ向けてしまう作品は危険だと思うんです」

デジタル化でみんな同じになった

富野作品の特徴の一つに、そのほとんどが原作を持たないオリジナル作品であることが挙げられる。富野はゼロから世界観を構築し、キャラクターを生み出してきた。オリジナルの創作は富野自身にとっても自分を鍛えることであったという。富野はさまざまなところで「アニメを作っていたから、社会や政治について語る言葉を手に入れられた」と語っている。

「『ガンダム』40周年のうち、僕は30年分ぐらい『ガンダム』シリーズを作り続けてきたんだけれど、ロボットアニメでも宇宙戦争ものを扱っていると、嫌でも『いかに地球全体を統治するのか』ということを考えざるを得なくなるんです。それは、人間の能力や組織のありかた、地球の限界というものを考えることでもあった。そういうことを盛り込んで最初の『ガンダム』を作ったし、その後も、人類が変わらなければ地球を食いつぶしていくだけだというテーマでシリーズを作ってきました」

TVシリーズ『機動戦士ガンダム』(1979年)第1話より(画像提供:サンライズ)

――確かに、富野監督の諸作品には「人間はこのままではいけない」という強い異議申し立てが感じられます。

「だから、最初の『ガンダム』では、そういう現実を超えたところにある希望を描くとして、人間そのものがもっと賢くなった“ニュータイプ”という存在を考えたわけです。でもそれはまさに理想論、観念論でしかなかった。その理由が、この1カ月ぐらいでようやく言葉になりました」

――それはなんでしょう?

「『ガンダム』を語る時の“言葉遣い”が悪かったんです。『ガンダム』は基本、“戦記物”の言葉遣いで語られている。それではドンパチをエンターテインメントの一つとして消費して終わってしまう。映画やアニメは、第一にエンターテインメントであるのは間違いないんですが、そのエンターテインメントのガワを使って、世間の風潮に対してカウンターを打ったり、別の価値観を提示したりすることができるんですよ。アニメや映画っていうのは、それぐらいいい性能を持っているんだから、そこをちゃんと意識して使うべきだったんです」

『機動戦士ガンダム』誕生20周年記念作品として制作された『∀ガンダム』(1999年)。それまでの「SF戦争もの」としてのガンダムシリーズとは打って変わって、牧歌的な風景の中で繰り広げられる月の民(ムーンレィス)と地球人の領土争いを描いた。この作品で富野は「黒歴史」という言葉を生み出した(画像提供:サンライズ)

――『機動戦士ガンダム』はその“いい性能”を発揮して、若者の共感を呼び大ヒット作となりました。そして、「ガンダム」というタイトルは富野監督の手を離れ、アニメを中心にプラモデル、ゲームとさまざまなメディアで展開し続け、サブカルチャーの一分野を形成しています。原作者の富野監督としては、製作会社のサンライズが自分をもっとうまくプロデュースしてくれたら、もう少し映画監督としてステップアップできたかもしれないという気持ちはありますか?

「僕だって欲はありますから、そう思っていた時期もありました。けれど基本的に僕程度の能力ではやはり無理だったなと回顧できるんで、この年齢で『Gのレコンギスタ』を手に入れられたというのは、自分にしてはかなりうまく収められたのかなっていう気がしています」

『Gのレコンギスタ』(以下『G-レコ』)の舞台ははるか遠い未来。人類と科学技術の関係を大きな柱として物語が展開する。2014年からテレビシリーズが放送されたが、富野は「テレビシリーズは自分の語り口が下手で、伝えたいことが分かりやすく表現できなかった」と考え、新たに全5部作の劇場版として再編集を進めている。企画スタートから数えるとおよそ10年、富野はずっと『G-レコ』のことを考えてきたという。

『Gのレコンギスタ』の舞台ははるか遠い未来。人類は絶滅の危機を乗り越え、新たな歴史を、リギルド・センチュリー(R.C.)として既に1000年を超えて積み重ねている。人類のエネルギー源は、キャピタル・タワーと呼ばれる軌道エレベータによって宇宙から運ばれてくる、エネルギー源「フォトン・バッテリー」のみ。主人公ベルリ・ゼナムが謎のモビルスーツ・G-セルフと出会うところから物語は始まる(画像提供:サンライズ)

「『G-レコ』を作ってきて突き当たった問題があるんです。映像って本来、次から次へと『えっ?』『えっ?』っと思わせるようなインパクトを生み出すべきものなんだけれど、デジタルでなんでもできるようになっちゃったから、映像のセンス・オブ・ワンダー(不思議な感動)がなくなっちゃった。これは世界中の映画人が考え始めている問題でしょう。今後、センス・オブ・ワンダーを喚起するような映画とかアニメというのはあり得るのか、という問題も『G-レコ』を作ってつくづく分かるようになった」

――デジタル技術の普及によって、映像のインパクトがインフレを起こしてしまったわけですね。

「デジタル化の影響はアニメ業界でもっと端的に語ることができますよ。色彩設計のスタッフから聞いたんですが、『アニメの仕上(色を塗る作業)もデジタルになって、色は無限に使えるようになりました。でも、その結果、みんな同じ色合いになりました』と。クリエイターと呼ばれる人たちが、自分たちは新しいことをやっているつもりで、実はツールに使われてしまうと、ほとんど同じものになってしまうんです。こうなってくると、この状況を突破するためには、新しい才能がいるんじゃないかなと思う。それは音楽業界でいうなら、インターネットとボーカロイドで世に出てきた米津玄師的な現れ方をするのかも分からない。それはきっと僕には分からない新しさの中でドタバタやっているうちに出てくるんじゃないかな。だとするなら、そこはもう新しい才能に任せて、僕は新しい物語の創出にかけるしかないだろうと思い至ったわけです」

アニメだからできることとは何か

『Gのレコンギスタ』から。主役機のG-セルフ(画像提供:サンライズ)

――富野監督は『G-レコ』について再三「子どもに見てほしい」と語ってきました。

「僕の場合、子どもといっても孫とかひ孫とか、あるいは玄孫(やしゃご)ぐらいのイメージで言っています。そういう世代に向けて『我々には解決できない問題がこれだけあります。それらの問題で地球は人類によって食いつぶされたり、環境が最悪になってしまったりするかもしれません』『そういう問題を見ないふりをして、月旅行とか火星旅行みたいなアイデアに税金を使うのは正しいことですか?』というような大事な疑問を忍ばせています。そこの問題を大人は解決できなかったけれど、あと1000年とか2000年の間、大切に地球を使っていくために考えることはもっとあるんじゃないですか? と」

「第一義的には子どもっぽいロボットアニメとして楽しく見られる作品であることを目指しながら、『あれ? 何か知らないけれども、いつまでも引っ掛かっているんだよね』という作品にすること。それを目標にしたんです。この『G-レコ』の作り方は間違ってはいないと確信しています。確信はしているんだけど、自分としては忸怩(じくじ)たる思いはあるんですよ」

――何がですか?

「だって孫の世代に『じゃあ、おじいちゃん、どうしたらいいのか教えて』って言われた時に、ちゃんと未来を指し示すような言葉を持っていないってことでもあるわけですよ。そういうおじいちゃんの立場っていうのは過酷なのよね(苦笑)。それでもアニメの持っている性能を使って若い世代に――古めかしい言葉を使うなら――扇動工作をしなくては、未来はつくれないですからね」

――アニメという媒体は未来をつくることができる、と?

「そうです。実写で描くと生身の人間、実際の風景がモロに入ってくるから、リアリズムが生まれてちょっと純粋に見られないところが出てきます。それに対してアニメというのは、絵だから理念とか観念をそのまま使うことができます。この性能を『G-レコ』を作りながら本当に実感しています。学習まんが的なものではなく、エンターテインメントの枠をちゃんと生かしてそういうことをやっている人というのは、そういないんじゃないかとうぬぼれてます。そしてこのアニメの機能というのを同時代人にもっと分かってほしいし、見た人には『じゃあこの次に何を作ればいいのか』という次のところまで行ってほしいと思ってます」

――富野監督はアニメにできることがまだあると信じているんですね。

「そうですね。信じていますね。……少し前に読売新聞で浅田次郎さんが『流人(るにん)道中記』という小説を連載していたんです。書きぶりが見事だなとずっと思っていたんですが、連載を終えた後の寄稿に見事なフレーズがありました。そこには、歴史を変える動力となるのは、賢者の懐疑の総和ではないか、って書かれていたんです。一人のヒーローが世の中を改革するんじゃなくて、『これはおかしくないか』と世間に疑問を持てる人たちの総和が改革を生み出すのだと。『G-レコ』が子どものためというのも、つまりそういう『疑問を持てる子を増やしたい』ということなんです」

富野由悠季(とみの・よしゆき)

1941年、神奈川県生まれ。アニメーション監督、演出家、脚本家、作詞家、小説家。1964年、日本大学芸術学部映画学科を卒業後、虫プロダクションへ。同年、『鉄腕アトム』で脚本家・演出家としてデビュー。虫プロ退社後、フリーに。1972年、『海のトリトン』で監督デビュー。『勇者ライディーン』などを経て、1979年、『機動戦士ガンダム』の監督を務める。以降、多くのガンダムシリーズや、『伝説巨神イデオン』『ブレンパワード』などを手掛ける。巡回展「富野由悠季の世界」が兵庫県立美術館で開催中。劇場版『Gのレコンギスタ I』「行け!コア・ファイター」は全国の劇場で上映中。

藤津亮太(ふじつ・りょうた)

1968年生まれ。アニメ評論家。『「アニメ評論家」宣言』『チャンネルはいつもアニメ―ゼロ年代アニメ時評』『声優語―アニメに命を吹き込むプロフェッショナル』『プロフェッショナル13人が語るわたしの声優道』『ぼくらがアニメを見る理由 2010年代アニメ時評』など著書多数。