2019年ラグビー・ワールドカップ(W杯)日本大会が始まった。今回の日本代表31人のうち、海外出身選手は15人。約半数を占めるようになった。そんな日本代表における海外出身選手の第1号がトンガ出身のノフォムリ・タウモエフォラウ(63)だ。現在、大学のラグビー部でシニア・アドバイザーを務めるノフォムリは、1987年の第1回のW杯で日本の初トライを決めた選手でもあった。だが、もともとラグビーのために来日したのではなかった。きっかけは「そろばん」だった。(ノンフィクションライター・山川徹/Yahoo!ニュース 特集編集部)

(文中敬称略)

日本初のラグビー日本代表での海外出身選手

2019年8月29日、W杯日本大会を戦う日本代表メンバーが発表された。31人中、海外出身選手は約半数の15人。ニュージーランド、トンガ、南アフリカ、サモア、オーストラリア、韓国、そして日本の7カ国の選手からなる「多国籍」チームである。

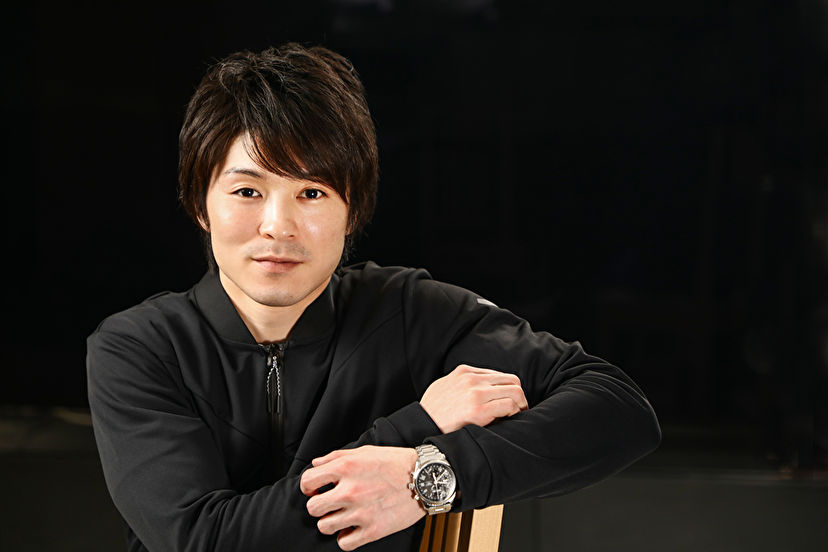

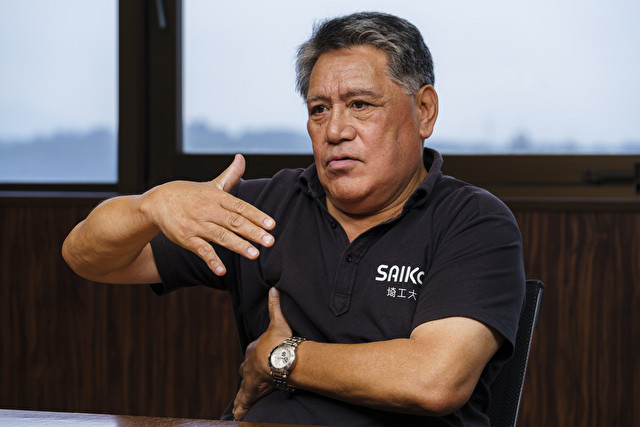

埼玉工業大学でラグビー部を指導するノフォムリ・タウモエフォラウは「これまでの日本代表のなかで一番強い」と言う。

「日本代表の特長は、パスやキックのスキルと、プレーのスピード。なかでもスピードは世界一だと思う。でも、どんなにスキルやスピードがあっても、海外の強豪チームの大きなフォワードからボールを奪えなければ、日本代表の武器は生かせない。長年の日本代表の弱点だったフィジカル面(身体)を体格が大きい海外出身選手にカバーしてもらう。日本代表は、そうやって強みであるスピードを生かしていけばいい」

埼玉工業大学のラグビーグラウンド。右に立つのがシニア・アドバイザーのノフォムリ・タウモエフォラウ(撮影:八尋伸)

国際統括団体「ワールドラグビー」の「競技に関する規定」によると、ラグビーの国家代表選手は、(1)本人がその国・地域生まれ(2)両親や祖父母の1人がその国・地域生まれ(3)プレーする時点の直前の36カ月以上継続して居住する(2020年12月31日から60カ月の継続居住に変更)――の条件のいずれかを満たせば、国籍と異なる国の代表としてプレーできる。「所属協会主義」と言われる考え方だ。サッカー代表などの「国籍主義」に対して「地域主義」とも呼ばれる。

戦後のテストマッチで初めて日本代表としてプレーした海外出身選手が、トンガ出身のノフォムリである。

「トンガ人がトンガ代表になるのは普通ですが、トンガ人が日本代表のジャージを着るのは特別なこと。大きな責任を感じましたよ」

1985年、29歳で桜のエンブレムを胸にした感慨をそう振り返る。現役時代、181センチ、87キロだったノフォムリは、15人がつないだボールを最後にトライするポジションであるウイングを担った。

トンガ出身のノフォムリ・タウモエフォラウ(撮影:八尋伸)

当時のあごひげを蓄えた精悍な顔立ちは、いま丸みを帯びた柔和な表情に変わっている。現役を退き、28年が経つ。日本で暮らした歳月の長さを感じさせる流暢な日本語で続けた。

「日本代表はすべての日本人選手の憧れでしょう。その代表に私を選んでくれた。いい加減なプレーはできないと思った。この国の人たちが私を信頼して代表に呼んでくれたのですから」

だが、ノフォムリが来日した当初の目的はラグビーではなかった。きっかけは、そろばんだったのである。

トンガからそろばん留学生として日本へ

「私のふるさとといえば、海。近くには砂浜もあって、子どものころはヤシの実でラグビーをしていました。トンガにはラグビーしかないんですよ」

トンガ王国は、約170の島々からなる南太平洋の国だ。ノフォムリは、1956年に7人きょうだいの長男として生まれ、首都ヌクアロファ郊外の農村で育つ。父は船舶の通信を担う役所で働きながら、タロイモやキャッサバ、バナナなどを栽培した。

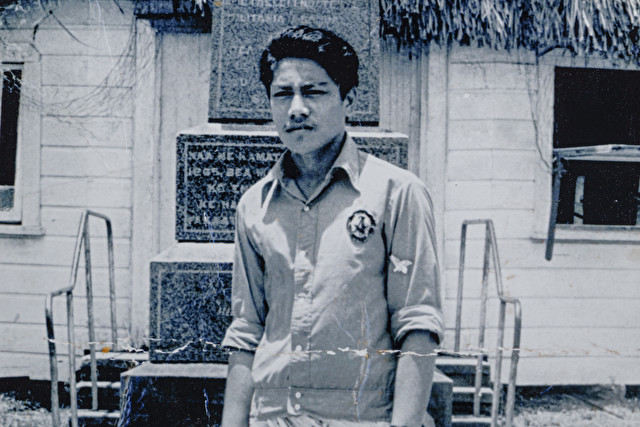

トンガの名門中等学校トゥポウカレッジに通う16歳のノフォムリ(提供写真)

英国のパブリックスクールをモデルにした名門校でラグビーに取り組んだノフォムリは輸入資材を扱う国営会社に就職し、プレーを続けた。しかし「海外に出て、家族や親戚を助けられるくらいの給料がもらえる仕事をしたい」という希望をずっと温めていた。

転機は1975年。大東文化大学ラグビー部の部長がトンガを訪れた。商業簿記の専門家でそろばんの指導者だった部長は、機中で知り合ったトンガの文部次官に王宮に招かれる。国王が日本びいきで相撲やそろばんに関心を抱いていたからだ。そんな偶然を機にそろばんを通した日本とトンガの交流がスタートする。やがてトンガ人青年を日本へと留学させ、そろばんを学ばせる計画が持ち上がる。

だが、若者がそろばんだけではストレスがたまる。日本側が「それならラグビーをやったらどうか」と持ちかけ、話がまとまった。白羽の矢が立ったのが、ノフォムリと、彼の親戚で学業優秀だったホポイ・タイオネだった。

1979年のラグビー南太平洋大会で優勝したトンガ代表チーム。ノフォムリは最前列右から1番目(提供写真)

降ってわいたような留学話に胸が弾んだとノフォムリは言う。

「ものすごい勢いで発展していると聞く日本に行けば、経済の勉強ができる。資格も取れる。大学で学んだ知識を生かして、日本の企業で働けるかもしれない……。早く行ってみたいとわくわくしました」

しかし、当時のトンガには日本の詳しい情報はなかった。トンガの人たちにとって日本とは、戦争映画やサムライ映画だった。息子の決断を聞いた母は、「あんな恐ろしい国に行ったらダメだ」と涙を流し、反対した。

「母は日本の町には腰に刀を差したサムライがいて、日本人がみんな空手の使い手だと信じていたんです」

(撮影:八尋伸)

違和感を覚えた日本の上下関係

来日の日付はいまもはっきり記憶している。

1980年4月6日。23歳のノフォムリは民族衣装であるスカートとアロハシャツで成田空港に降り立った。あまりの寒さに驚いたという。加えて衝撃を受けたのは、そろばんである。身を寄せた東京都練馬区の珠算教室で、そろばんを大きく分厚い手で初めて触った。

「こんなちっちゃいので、何をするのと思った。でも子どもたちが小さい手で、ものすごいスピードで珠をはじいている。びっくりしたな」

大東大の語学コースで学びながら珠算教室にも通った。2人の大男は、小学生たちと机を並べてそろばんの珠と格闘し、珠算検定4級に合格する。

来日2年目に大東大経営学部に正式に入学し、埼玉県東松山市のラグビー部の寮に入った。しかし、慣れるまでに苦労した。

「食べ物も合わない。言葉も分からない。合宿所で部員たちが酒を飲んでいると私たちを襲う計画を立てているんじゃないかと不安になりました」

1989年、三洋電機(現パナソニック)所属時代のノフォムリ(左から2人目)(提供写真)

トンガに帰りたい……。そう思わない日はなかった。しかしパスポートは紛失しないように大学に預けていて手元にない。そのうえ航空券を買う余裕もない。

2018年末時点で、在日トンガ人は約150人。ノフォムリによると、当時は大東大の2人を含めても4、5人しかいなかったという。

食べ物と言葉は慣れるしかないと割り切ることができた。だが、大東大でラグビーをプレーするなかで、どうしても受け入れがたい慣習があった。体育会系の上下関係である。トンガとは先輩と後輩の関係性が正反対だったからだ。

「トンガでは年上の者が、年下の者や弱い者を守るんです。食事の準備をするのも上級生だし、お風呂も下級生が入ってから最後に上級生という順番です。でも、日本は逆でしょう。4年生が王様みたいに振る舞う。練習が終わって疲れている1年生に『ラーメンつくってこい』とか、深夜に『マッサージやれ』とかって……。なにかがおかしい。不思議だなと思った」

(撮影:八尋伸)

ノフォムリは「間違っているのではないか」と何度も上級生に言ってみた。自分の考えを説明しようにも、当時はまだ日本語で円滑にコミュニケーションがとれなかった。一方の部員たちは長年続いてきた上下関係しか知らない。

衝突が起きるのは必然だった。あまりの理不尽に我慢の限界を超え、上級生に「力」で訴えたこともあったとノフォムリは苦笑する。

「先輩が後輩に手を出したんです。頭にきて、私が部屋のドアを『ボーン!』と蹴った。そうしたら4年生が逃げたね」

そんな衝突を経て、ノフォムリの主張は徐々に受け入れられていく。それは、誰もが彼のプレーに一目置いていたからだ。

トンガのトッププレーヤーだったノフォムリは、当時の大学レベルでは飛び抜けた存在だった。来日1年目、夏合宿の練習試合で、彼のタックルを受けた相手チームの選手3人が負傷退場した。以来、危険だからとその相手から練習試合を断られてしまう。それほど力の差があったのだ。ノフォムリ自身はこんな思いを抱き、ラグビーに向き合っていた。

「言葉がわからないから自分がチームの一員として認めてもらうには、気持ちを込めて体を張ったプレーをするしかないと思っていたんです」

(撮影:八尋伸)

W杯の歴史における日本代表の初トライ

1985年4月、大東大を卒業したノフォムリとホポイは、群馬県大泉町の東京三洋電機(現パナソニック)にそろって就職した。当初の計画ではそろばん教師としてトンガに戻る予定だったが、日本で働きたいという2人の希望が実現したのである。

朝9時ごろに大泉工場に出勤し、夕方5時過ぎまで日本人とともに働き、その後にグラウンドで楕円球を追う。そんな入社1年目のある日の練習中のこと。ノフォムリは東京三洋の監督を務めていた宮地克実に唐突に声をかけられた。

「がんばってこいよ」

「え? 何がですか」と聞き返すと、宮地は思いがけない言葉を口にした。

「ムーリー(ノフォムリの愛称)、日本代表の合宿に呼ばれているよ」

喜びよりも、驚きが勝った。ノフォムリは外国人である自分が日本代表に選ばれるはずがないと思い込んでいたのである。

1986年のイングランド戦に日本代表として出場し、アン王女に声をかけられる(提供写真)

ノフォムリは代表合宿でのプレーが認められ、10月のフランス遠征で初めて桜のジャージに袖を通す。その2年後の1987年、第1回W杯(ニュージーランド・オーストラリア共同開催)には、そろばん留学生の後輩であるトンガ人のシナリ・ラトゥ(現ラトゥ・ウィリアム・志南利)とともに日本代表として出場した。

初戦の米国戦。ノフォムリがスタジアムを沸かせたのは、3対3の同点で迎えた前半20分過ぎだった。

タックルを食らった選手が倒れながら放ったパスを受け取ったノフォムリは、ディフェンスが詰め寄ってきたと見るや、一気に加速。スピードの変化に対応できない相手を抜き去り、インゴールに飛び込んで豪快なトライを奪ったのである。

結果は18対21。惜しくも試合には敗れてしまったが、このトライがW杯の歴史における日本代表の初トライとなった。当時の日本代表について、ノフォムリはこう話す。

1985年10月のフランス遠征。ノフォムリがはじめて日本代表としてプレーしたフランスとの一戦(提供写真)

「日本の体の小さなフォワードが、強豪国と互角に戦うのは難しかった。でも、ボールさえ確保できれば、平尾(誠二)さんたちバックスがパスを回してスピードで勝負できると考えていました。そう振り返ると、いまの日本代表は平尾さんたちがやりたかった日本人らしいラグビーをやっているのかもしれないね」

日本人らしいラグビーとはなんだろうか。改めて問うと彼はこう答えた。

「私は生活やラグビーを通して、日本人のマナーの良さや、勤勉さを知りました。ラグビーにも日本人の勤勉さが生きている。いまの日本代表の選手は、倒されてもすぐに立ち上がってプレーする。15人がずっと立ってプレーしているイメージです。だからサポートやフォロー(ボールを持つ味方を助けるプレー)も早い。日本でプレーする海外出身選手もそうした日本人らしさを学んでいる。私もそうでした。トンガを出て、私の世界も広がったんですよ」

神戸製鋼戦でボールを持つ、三洋電機時代のノフォムリ。1989年の社会人大会(提供写真)

日本でプレーする海外出身選手の道を切り拓いた

第1回W杯以降、9度のW杯で、日本代表となったトンガ出身選手は16人。なかには、ノフォムリの甥であるホラニ龍コリニアシの名もある。ホラニは、憧れの伯父の背を追って16歳で日本への留学を決意した。

「日本とトンガの懸け橋になれ」

ノフォムリはふるさとを離れる前、国王にそんな言葉をかけられた。そろばん教師として母国に貢献する当初の目的とは違う形だが、ラグビーを通して国王の期待に応えた。

それだけにとどまらない。これまで日本代表としてW杯に出場した海外出身選手は52人。ノフォムリの活躍が日本でプレーする海外出身選手の道を切り拓いたのである。

近年、日本のトップリーグにも海外のトップ選手が数多く在籍するようになった。高いレベルのゲームが日本人選手の底上げにもつながっている。その成果が、2015年W杯で優勝候補の南アフリカを破った一戦だ。

「昔なら1回か2回リードされたらそのままずるずる負けていたんじゃないかと思う。けれど、6回リードされても必死に追いついて、最終的に34対32で逆転勝ちした。フィジカルだけじゃなく、メンタルも強くなった。そこは大きな変化だね」

2015年のラグビーW杯で勝利の逆転トライを決めた瞬間(写真:ロイター/アフロ)

日本で暮らし始めてから来年で40年。変わったのはラグビーだけではない。国際化する日本社会について、ノフォムリはこう語った。

「私が住んでいる(群馬県)大泉町はものすごく“ガイジン”が増えた。昔は私とホポイしかいなかったけど、いまはブラジル、インド、中国……たくさんの“ガイジン”が暮らしている。コンビニの前で酒を飲んだり、スーパーで買い物をしたりしている人も多いね。でも新しく来た人は日本語がわからない。だから私も彼らと話せない。私自身がまた外国にいるような気分です。日本で暮らしているのにね……」

(撮影:八尋伸)

ノフォムリが日本の地を初めて踏んだ1980年、在留外国人は約78万人。約40年後のいま、3.5倍の約273万人になった(2018年12月末時点)。今年4月には改正出入国管理法が施行された。在留外国人は加速度的に増えていくだろう。

海外で暮らす――。その実感をノフォムリはラグビーに重ねて表現した。

「日本に来て、ラグビーをして、サラリーマンとして働いたから日本のマナーや勤勉さを学べた。外国で暮らせば、自分の足りないものをその国からもらえる。もしもその国に足りないものがあれば、こっちがちょっと足してあげる。それはラグビーでも、ふつうの生活でも同じなんじゃないかな」

(撮影:八尋伸)

山川徹

ノンフィクションライター。1977年生まれ。山形中央高校2、3年時に全国高等学校ラグビーフットボール大会に出場。東北学院大学法学部卒業後、國學院大學二部文学部史学科に編入。在学中からフリーライターとして活動する。著書に調査捕鯨に同行した『捕るか護るか? クジラの問題』(技術評論社、2010)、『東北魂――ぼくの震災救援取材日記』(東海教育研究所、2012)、『それでも彼女は生きていく――3・11をきっかけにAV女優となった7人の女の子』(双葉社、2013)、『カルピスをつくった男 三島海雲』(小学館、2018)、『国境を越えたスクラム ラグビー日本代表になった外国人選手たち』(中央公論新社、2019)など。

[写真]八尋伸