少年法の適用年齢を現行の「20歳未満」ではなく「18歳未満」に引き下げたらどうか————。その議論を法務省の法制審議会が続けている。2022年施行の改正民法によって「18歳、19歳も成年」になることなどに伴う議論だ。引き下げが実現すれば、少年院などでの更生ではなく、「現行法では未成年の18歳、19歳」も刑法の枠組みに則り、大人と同じ基準で裁きや更生のレールに乗る。ただ、引き下げには異論も多い。少年犯罪に対する司法の取り組みや更生は現行の枠組みで十分機能しているとの評価が専門家に根付いているためだ。実際はどうなのか。少年院を経験した「元」少年や研究者らを訪ね歩いた。(木野龍逸/Yahoo!ニュース 特集編集部)

「少年院に入る前は怖かった」 しかし……

山に囲まれた長野県の町。

「元」少年のXさんは、ここで妻や子どもたちと暮らしている。出身は関西。18歳の時に暴走族の乱闘に関係し、傷害と共同危険行為の罪で少年院に入った。それから十数年。30代の彼は長野県内の企業で「部長職」を務めている。

取材に応じるXさん。長野県で(撮影:木野龍逸)

少年院送致が決まった時、Xさんは「終わった」と思った。

「人生終わったっていう絶望感と、少年院での生活の不安。もともと僕はそんなに根性が据わってるわけじゃない。臆病で、ただのビビリなんです。それを隠すために強がって、やり過ぎるタイプだったように思います」

成人の刑事事件では通常、警察に逮捕された被疑者は48時間以内に検察に送られ、検察は起訴するかどうかなどを判断する。起訴されると、「被疑者」は「被告人」へと身分が変わり、公開の法廷で裁判を受ける。一方、未成年者の事件では少年法が適用され、事件は家庭裁判所の少年審判(非公開)で処理される。その後は少年院に入院させたり、保護観察にしたりといった処分が下る。

少年院でXさんは何を感じたのだろうか。

「時間の過ぎるのが遅くて……。1年持たないと思いました。つらかったのは、先が見えないこと。少年院の収容期間は不定期なので、1年と言われていても延びるかもしれない。自分が悪かったんですが、実際、僕の出院は半月延びました。だから、出た時には二度と戻りたくない、と」

都会には“誘惑”も多い(撮影:木野龍逸)=写真は一部加工しています

少年院のルールは厳しい。

「暴走族をやっていた時は好き放題に生きていたから、少年院での生活は、ルールを守ったことのない自分には衝撃でした。『腕立て伏せ50回』と言われたら、普通は1回、2回って数えますけど、1の次も1なんです。いつ終わるか分からない。ルールを破ると、一日中正座させられることもある。あれに比べたら、実社会を優しいなと感じることもあります」

少年院は「自分のことを強制的に振り返る時間だった」とも言う。

「それまでは、『これからどう生きたいか』とかを考えたことは一度もなかった。でも、この生き方でいいのか、これからどう生きたいんや、って考える時間をもらえました」

少年院が本当にプラスだったと感じたのは、出院して数年後だった。それまでは、「どうせ俺は少年院を出てるから」とふてくされることもあったそうだ。

「社会でやっていけるって思ったのは、仕事が続いた時です。6年ぐらい続き、気付いたら落ち着いていた。それまでは『自分なんか社会に通用しない』と思って……。仕事が軌道に乗りだしてからは『あの時に捕まったから荒れた生活にブレーキを掛けられたんだ』って前向きに考えられるようになりました」

Xさん

20歳を超えていた暴走族の人は、刑法で裁かれ、最終的に罰金刑だったとよく耳にした。逮捕時のXさんは18歳。仮に、あのときに適用年齢が引き下げられていれば、成人として裁かれた。成人の先輩が罰金刑だったことを考えると、Xさんも矯正施設入りを免れ、厳しいルール下での更生を経験しなかった可能性がある。

「とはいえ、自分も少年院に行ったからまじめになったわけでもありません。出てから誰に出会うか。それが重要だと思います」

少年院を出て数年後、院での「勉強」が生きた

30代の「元」少年、ダイゴさんを取材したのは京都郊外だった。小雨の日である。

今はネットショップの運営などを手掛け、時折、妻と2人で海外旅行にも出掛ける。犯罪に手を染めなくなったのは、犯罪以外のことに楽しみを感じるようになったからだという。

ダイゴさんは、少年院に2回入った。その前には家裁の判断で少年鑑別所に入り、「試験観察」処分になったこともある。

「初めての少年鑑別所は14歳です。窃盗罪などでした。16歳の時には傷害罪で逮捕され、少年院に行きました。家裁の審判で少年院送致と言われた時には『行ったるわ!』とタンカを切った。突っ張ってましたね。弱いと思われたくない、負けたと思われたくない、って」

「元」少年のダイゴさん(撮影:笹島康仁)

強がる姿勢は少年院でも変わらなかった。

「ここがうわさの少年院か、って。ケンカしたりして出院は延びました。でも、少年院だから延びても3年や5年にはならないだろうとも考えてました」

最初の入院は1年数カ月で、出院は17歳。社会に戻ると、暴走族に入った。仲間もいたし、迷いはなかった。18歳の冬、共同危険行為や逮捕監禁など複数の罪で逮捕状が出た。2度目の少年院は、犯罪傾向の進んだ人が入る「特別少年院」だった。

「覚悟してました。自分が招いた結果だ、と。だからといって、悪いことをやめようという気持ちはなかった。それまでのことを清算しようとは思ってましたが、更生に向けた気持ちではなかったんです」

19歳半ばで出院すると、暴力団から誘われるようになった。「誘いは断りましたが、杯を交わしてないだけで付き合いは続きました」。ただ、この頃からダイゴさんは少しずつ変わり始めたという。荒れた世界とは違う、別の世界。そこに楽しみを見付け、次々と新たな出会いもあったからだ。

「スノーボードや一人旅に行ったり、暴力団と関係のない友だちとも飲みに行くようになったり。それまでは9対1で悪いことをしていた。悪いことが徐々に減って7対3になり、5対5になり、3対7になって……。出会う人が増えた。そのうち、『俺、もしかしたらこのままいけるかもしれん』『ホンマにやりたかったことは違うんちゃうか』って」

そう思ったときに初めて、少年院で学んだことが自信の一つになった、とダイゴさんは振り返る。

カフェで取材に応じるダイゴさん

「まじめではなかったけど、少年院で勉強はしていました。一般教養とか、漢字やソロバン。僕は中学からほとんど学校に行ってないけど、少年院で新聞や本が読めるようになった。自信になりました。あれがあったから、犯罪の世界から抜けることができた。やり直そうと思っても、一般教養すらなければ、元に戻るしかないでしょう?」

少年事件は戦後最少を毎年更新中

少年法の適用年齢引き下げについて、法務省法制審議会の少年法・刑事法部会が議論を始めたのは、2017年3月からだ。

2016年から始まった「18歳選挙権」、2022年から予定されている「成人は18歳以上」。こうした出来事が議論のきっかけだった。結論は出ていないが、部会は今年 6月までに16回開催。分科会も29回の会合を重ねている。

では、近年、少年犯罪の傾向はどうなっているのだろうか。

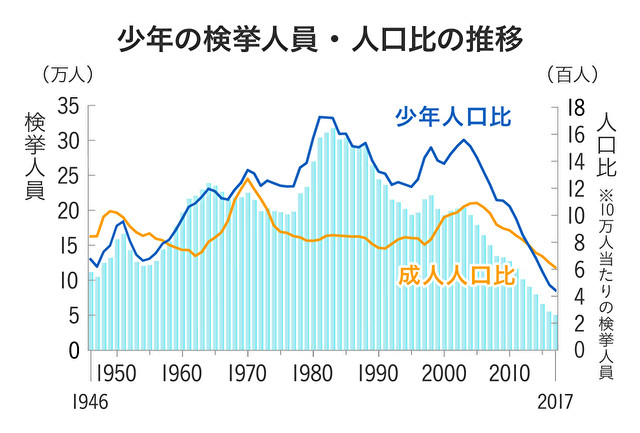

内閣府が2015年度に実施した「少年非行に関する世論調査」によると、「増えている」の回答が78.6%に達した。一方、法務省の「犯罪白書」によると、少年による刑法犯および危険運転致死傷・過失運転致死傷などの検挙人員は、2017年に5万209人だった。前年に比べて11.5%減。しかも6年連続で戦後最少を更新した。少年全体の人口に占める検挙人員の比率も減少を続けており、2017年はピークだった1981年の4分の1になっている。

イメージと実態がかけ離れているのだ。

少年事件に20年以上携わってきた杉浦ひとみ弁護士(東京)は「現行の少年法は機能しています。法制審も『有効に機能していないので、適用年齢を下げることを検討しようとするものではない』と整理しています」と話す。

「昔は、少年院に行かせるような付添人活動をしてはダメだ、と言われていたんです。今は違う。少年院に入っていた子どもに話を聞くと、入院によって救われた部分がある。弁護士の間でも、入院は子どもにとってプラスにもなるという認識が広がっています」

検挙人員もその人口比率も減っているのは、まさに少年法が機能しているからだ————。

刑法学者らが2度にわたって反対声明を出したのも、全国に52ある弁護士会の全てが反対を表明したのも、背景にはこの認識がある。

杉浦ひとみ弁護士(撮影:木野龍逸)

研究者たち「少年法の枠組みは成功している」

少年審判の枠組みをもう一度見てみたい。

家裁は、審判のために必要と考えれば少年を「少年鑑別所」に送り、その間に家裁の調査官が背景事情を調査する。その報告をもとに、家裁は処分を決定するが、重大事件や家裁が刑事処分相当と判断した場合は、検察庁に送致(逆送)する。

一橋大学大学院法学研究科の葛野尋之教授(刑法)は、刑法学者らに反対声明を出すよう呼び掛けた一人だ。なぜ、異を唱えているのか。

「家裁が取り扱う18歳と19歳の一般保護事件(少年事件全体から交通関係を除いたもの)の中で、家裁が刑事処分相当と判断して検察庁に送っているのは1%強しかありません。例外中の例外なんです。それなのに、引き下げによって(18歳以上20歳未満を)原則刑事処分にするのは、非行と少年の実態に合っていません」

一橋大学大学院法学研究科の葛野尋之教授(撮影:笹島康仁)

葛野教授は法務省の統計などを挙げ、年齢別の非行は戦後一貫して15~16歳が最も多く、18~19歳の年長少年になると減っている、と指摘する。

「年長少年の多くは再非行です。ここで犯罪から離れることができるかどうかが犯罪全体の量を決めます。少年法はそれに成功してきた。だから日本では成人の犯罪はすごく少ないんです。少年法の成功は『少年犯罪が多いか少ないか』ではなく、成人犯罪の少なさに表れているんです」

現行法が機能しているなら、なぜ、引き下げが法制審で議論されているのか。葛野教授は「民法の成年年齢引き下げと整合性を取るというだけです」と言い、こう付け加えた。

「犯罪の増加という影響も冷静に考えなければなりません。成功してきた仕組みを変えてマイナスの効果が及ぶとすると、治安を悪化させることになるし、被害者も増えますから」

静岡県立大学国際関係学研究科の津富宏教授(犯罪学)は「今は議論の途中なので、いい悪いは言えない」と断りつつ、「見えていない問題点も多い」と言う。法務官僚として少年の矯正に関わり、出院者支援にも携わってきた経験に基づく発言だ。

静岡県立大学国際関係学研究科の津富宏教授(撮影:笹島康仁)

「社会に戻ってからが大事なのに、法制審の議論はその点が不十分。成人は満期で出所する者が少なくないのに対し、少年院は全員が仮退院です。だから、出た後も半年間は面倒を見る。年齢を引き下げた場合、刑務所を出た18歳、19歳の子を今のように丁寧に扱えるのでしょうか」

「刑務所では子どもの教育ができない」

駒沢女子大学心理学科の須藤明教授(犯罪心理学)は、長年、家裁調査官を務めた経験を持つ。東京都稲城市のキャンパスに足を運ぶと、研究室の書棚は心理学に関係する本や論文でいっぱいだった。

少年犯罪に大きな役割を負う家裁調査官とは何か。須藤教授は「少年のマイナス面ばかりではなく、プラスの側面も評価して、必要な処方箋を考えること」と話す。

駒沢女子大学心理学科の須藤明教授(撮影:木野龍逸)

「非行の背景に何があるのかを分析します。調査では、本人や家族、被害者などの面談のほか、学校に出欠や学業成績などを確認し、必要に応じて心理テストを行います。単に調べるだけでなく、本人の発達状態に応じて働き掛ける『教育的措置』も担います」

「適用年齢が引き下げられたら、今のような丁寧な手続きはできなくなると思います。検察官が(18歳、19歳の人を)不起訴にした後で、『教育的措置』を取ることも審議会では議論になっていますが、いったん不起訴になった人に対し『教育的措置が必要だから』と再判断して少年院に入院させるなどの処分はできないでしょう。家裁は子どもの処遇を決めるのが役目。すでに不起訴が決まった子を戻されても対応は難しいと思います。手続きの構造が異なってしまうのです」

龍谷大学矯正・保護課程講師の菱田律子さんも“現場経験者”の立場で異を唱えている。大阪の浪速少年院の元院長。37年間にわたって少年院や刑務所で当事者と向き合い、今も受刑者らと面接をする「篤志面接委員」を務めている。

菱田さんは「刑務所では少年院と同じ教育はできません。断言します」と言う。

「刑務所は、どこまでいっても刑務所です。作業が優先するし、作業してるほうが楽なんです。そのほうが一日が過ぎるのが早い。少年院のように一人ひとりに目標を持たせて、これまでの生活を反省させ、これからのことを考えさせるほうが、本人もしんどい。だから学ぶことができるんです」

菱田律子さん(撮影:笹島康仁)

さらに、子どもたちの更生のために、絶対に欠かせない視点があるという。「親のケア」だ。それは「少年院だからできること」と菱田さんは力説し、かつて担当したケースを教えてくれた。

18歳のA子さん。父母は別居し、同居の母親も不安定だった。A子さんは家出し、その後、同棲相手から暴力を受けるようになった。

「思い詰めて、果物ナイフで相手を刺して殺人未遂で収容されました。収容後、A子さんも努力しましたが、お母さんも努力して変わられました。近所しか運転したことがなかったのに、月に1回、遠くまで面会に来院され、(被害者側に)直接、謝罪もされました。ハードルを一つ一つ越えていかれたんです」

少年院での面会時間は30分だ。その前後に職員は面会者と面談する。

「どうでしたか、と。このようなケースは、特にお母さんもケアしないといけない。少年院だからできることです。もし、A子さんが少年法の適用外で通常の刑事処分を受けていたら? 示談が成立していたので、A子さんの判決はたぶん執行猶予でしょう。それで終わったら、親も本人も『物事は金で解決するもの』としか学ばないと思うんです。そうなっていたら親子関係の改善はされず、A子さんは結局、居場所をなくしたでしょう」

こうした現場の話は、法制審で生かされているのだろうか。

「全くないと思いますね。呼んでくれるなら、よろこんで行きますよ」

菱田さんが院長を務めていた浪速少年院(大阪府茨木市)。収容定員は160人と多く、「日本3大少年院」の一つと言われる(撮影:笹島康仁)

被害当事者「引き下げは抑止力」「ずっと謝罪を」

適用年齢の引き下げについては、もちろん、異論ばかりではない。特に、被害の当事者や家族らは実施を強く求めている。「少年犯罪被害当事者の会」代表の武るり子さんはその1人。1996年、全く面識のない少年グループに、当時高校生だった息子の命を奪われた。

少年法改正について、武さんはどう考えているのだろうか。法制審の部会メンバーでもある武さんは、例えば、2017年3月の部会で次のように話している。

「どこかで線引きをしなければいけないのであれば(中略)もうあなたたちは大人と同じようになるんですよということを示すことによって抑止力になるのではないかなと思っているのです。(中略)加害少年の周りには予備軍がいるのです。(中略)その予備軍の少年たちが犯罪を起こさないようにするためにも改正が必要なのです」

「少年犯罪被害当事者の会」は年に1度、追悼集会「WiLL〜もうひとつの子どもの日」を開催している(撮影:木野龍逸)

武さんは、法制審の部会が始まる前、2015年12月に開催されたヒアリングで、現状は加害者の“逃げ得”になっていないか、とも訴えていた。

「私たち被害者の多くが、特に少年犯罪の場合、民事裁判を起こすのですが、その支払いはほとんどされないのが現状です。私たちは、(加害者の処遇が)少年院だった(から)反省がないと思っているのではないのです。現状を見ていくうちに、ああ、みんな似ているねと、あなたのところもそうなの、1回、2回払って払わないねと、逃げ得だねということが多いのです」

加害者からの謝罪や賠償がきちんとできていない————。

このことは、西鉄バスジャック事件の被害者・山口由美子さんも強く訴えている。2000年5月に起きた、あの凄惨な事件を記憶している人は多いだろう。当時17歳の少年が九州の佐賀発福岡行きの高速バス内で牛刀を振りかざし、死者1人、重傷者2人を出した。山口さんの親友が亡くなり、山口さんも十数カ所を切られ、1カ月半入院した。

山口さんは言う。

「謝罪があるかどうかで被害者の気持ちは大きく違います。『弁護士から謝るなと言われた』という話も聞きます。だから被害者は怒るんです。私の場合は、機会があって加害少年と面会できた。心から謝罪してもらったと感じ、気持ちが安定したんです。謝罪がなければ、今でも揺れていたかもしれません」

山口由美子さん(撮影:木野龍逸)

被害者と加害者の「その後」を追った新聞記事。山口さんはこうした資料を大切に保管している(撮影:木野龍逸)

その山口さんも「もし、わが子が殺されたらここまで言えるかどうか」と語りつつ、適用年齢の引き下げには反対だと言った。

「私もかつては『人を殺したら死刑だ』と思っていました。でも、自分が事件に遭って、そして加害少年を見たときに『この子もつらいんだろうな』と思ったんです。その思いは今も変わらない。被害者も加害者も、お互いに立ち直ってくれないと困るんです。どっちも同じ社会で生きていくしかないんです。厳罰より、ただただ謝り続けてほしい。被害者が『もういい』と言うまで、謝り続けてほしい。そして、再犯だけはしてほしくない」

前出の「元」少年・ダイゴさんは京都でこんなことを語っていた。

「少年院では『被害者の気持ちを考えろ』と言われましたが、あのときは『やられるほうも悪い』と責任転嫁していた。でも、言われたことは覚えていた。その後、僕は被害者と会って謝罪し、和解もしました」

そして言った。

「だからといって、自分がやったことが消えるものではありません。すべてを清算はできないし、したとも思っていません。それに、被害者全員に謝罪し、和解したわけではありません。今も『このままでいいのか』という思いがあるんです」

木野龍逸(きの・りゅういち)

オーストラリアの邦人向けフリーペーパー編集部などを経て独立。1990年代半ばから自動車に関する環境、エネルギー問題を中心に取材。福島の原発事故発生以後は、事故収束作業や避難者の状況を中心に取材中。著作に「検証 福島原発事故・記者会見3~欺瞞の連鎖」(岩波書店)など。Frontline Press所属。

最終更新:2019/7/24(水) 14:37