スポーツ界の「データ分析」が進化している。計測機器とソフトウエアの発達で、より細かなデータを収集し、分かりやすく視覚化できるようになった。ただし、それらを使いこなすためには専門家の存在が不可欠となる。そこで重要な役割を果たしているのが「スポーツデータアナリスト」だ。来年に迫った東京五輪ではスポーツデータアナリストたちの頭脳が、勝敗を左右する可能性が高い。その舞台裏に潜入した。(ライター・中村計/Yahoo!ニュース 特集編集部)

(文中敬称略)

映像を分析、「試合譜」も作成

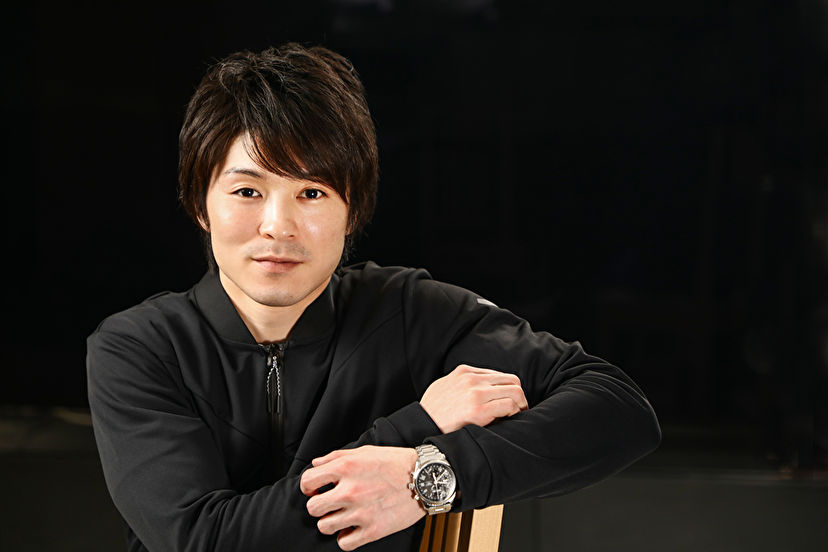

試合会場を撮影するデータアナリストの太田奈々海(撮影:遠崎智宏)

背中に「JAPAN」とプリントされた赤と黒のジャージを着た小柄な女性が忙(せわ)しなく動いている。小さな白いビデオカメラ二つをリュックから手早く取り出すと、一つは三脚に取り付け、もう一つは一脚に固定した。前者は定点撮影用、後者は動きながら撮るためのものだ。

場所は駒沢オリンピック公園総合運動場体育館。昨年末、全日本フェンシング選手権大会の3日目に現れた女性は、太田奈々海(24)だ。2年前まで、まだ慶応大学環境情報学部の学生だった。その彼女の肩書は今、「フェンシング日本代表、男子エペ専属データアナリスト」である。

スポーツ界におけるデータアナリストとは、最先端の技術を用いて情報収集および分析を行う専門家、いわばチームの頭脳だ。

フェンシングにはフルーレ、エペ、サーブルという3種目がある。いずれも個人戦の場合、予選リーグは3分で5本先取した選手、決勝トーナメントは3分3セットで15本先取した選手が勝利する。

世界大会ともなれば、太田はその全試合をビデオ撮影する。

「エペは番狂わせが起きやすい。だから世界大会のトーナメントで64人出ていたら全員、撮影します。試合後、『スポーツコード』と呼ばれる映像分析ソフトに映像を取り込んで、見たい映像をすぐ取り出せるよう基本的な情報を打ち込む。その作業は1試合当たり、30分くらいかかる。とても地道な作業ですが、選手の1勝につながるのであれば……という思いでやってます」

会場の隅で椅子を机代わりにしてデータを整理していく(撮影:遠崎智宏)

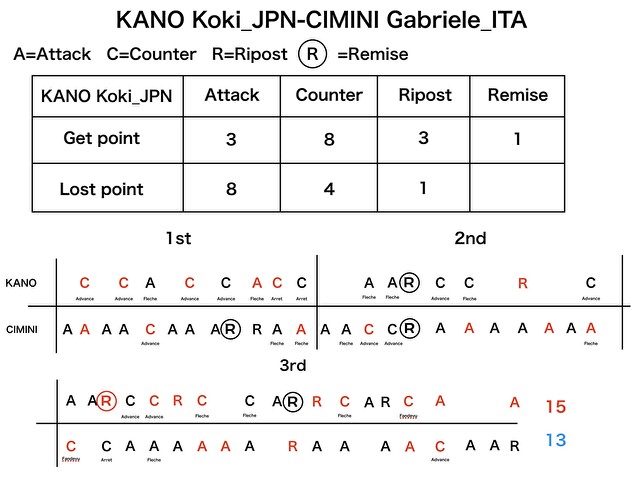

「スポーツコード」は今や、世界中のスポーツデータアナリストが愛用している映像分析ソフトだ。太田が独特なのは、そうした基本作業に加え、「試合譜」を作成する点だ。いわば、試合の「楽譜」のようなものだ。

「エペという種目は、試合の流れで選手に見せたほうがわかりやすい。それで考えたのが、この『試合譜』です」

太田が作成した「試合譜」。赤と黒の4種類のアルファベット記号がまるで音符のように並んでいる。「A」はアタック、「C」はカウンター、「R」はリポスト(返し技)、「Rに○」はルミーズ(2度目の攻撃)を示し、赤字は得点を意味する(提供:太田奈々海)

指揮者が楽譜を一目見れば頭の中で音楽を再現できるように、試合譜もコーチや選手が見れば、瞬時に試合展開を思い浮かべることができるという。

フェンシング日本代表において、データアナリストがついているのは、世界大会でメダル獲得の可能性が高い男子エペと男子フルーレの2種目だけだ。

攻撃映像がひと目で分かる

フルーレのデータアナリストを務める千葉洋平(撮影:遠崎智宏)

男子フルーレのデータアナリストは千葉洋平(36)が担当している。

フルーレは先に攻撃を仕掛けた選手に「優先権」というものがある。「攻守の切れ目」がはっきりしているため、エペのように「流れ」を意識した見せ方は、さほど必要ではないという。

千葉も、まずは「スポーツコード」に試合映像を取り込む。同ソフトはラグビーやバスケットボールなどの団体競技でも用いられていて、競技ごと、アナリストごと、独自にカスタマイズすることができる。最大の特徴は、パソコンに取り込んだ試合映像の好きなところに「タグ」というマークを付けることができることだ。タグは複数の種類に分けることができ、得点シーンのみを抽出したければ、「得点」のタグをクリックすればいい。千葉はパソコンに取り込んだ試合映像の攻撃ごとに「誰が、いつ、どこで、何をして、どうなったか」というタグ付けを行う。

パソコンに取りこんだ試合映像にタグ付けしていく(撮影:遠崎智宏)

「A選手が攻撃した時点でA選手のボタンを押すと、押した時点の3秒前と2秒後、計5秒の映像クリップができる。そのクリップの中に、時間帯、攻撃した場所、技の種類、その結果を入力する。これが情報化の第一段階です。つまり、料理でいう下ごしらえですね。そこから何を導き出すのかというのが次のステージです」

千葉は情報化の第2段階として、クリック一つで得点シーンや失点シーンを再生できるのはもちろん、技ごとに得点シーンと失点シーンを確認できるようにした。他にも、左利きの長身選手を苦手としている場合は、同タイプの選手との試合映像をまとめて見ることもできる。千葉が続ける。

「アスリートは思い込みが強い人が多い。得意だと思っていた技が失点のきっかけになっていたり、苦手なタイプだと思い込んでいたら、実はそうでもなかったり。データは自分を客観視するのに役立つ」

千葉と太田がこのように収集・分析したデータは、必要に応じて、各選手に伝えられる。

試合会場でコーチと話し込む(撮影:遠崎智宏)

データアナリストの活躍で団体銀メダル

実はフェンシングで専門のデータアナリストを置いているのは日本だけだという。世界的にもマイナーなスポーツゆえ、各国ともそこまでお金と人員を割く余裕がないのだ。それだけに日本にとってデータ分析が切り札となりうる可能性は高い。

なぜデータアナリストを起用したのか。日本フェンシング協会会長の太田雄貴が説明する。太田は2008年の北京五輪、男子フルーレで銀メダルを獲得し、日本フェンシング界で初の五輪メダリストとなった。現在は国際フェンシング連盟副会長でもある。

「データ分析の進化をたとえるなら、レンタルビデオ屋さんがストリーミングになったようなものですね」と太田雄貴(撮影:遠崎智宏)

「国際フェンシング連盟の歴史は105年あるのに対し、日本フェンシング協会は71年。30年以上の遅れがある。もっと言えば、私がメダルを取った08年以降、ようやく本腰を入れ始めたばかり。強化に乗り出してから、たかだか10年程度です。経験不足を、テクノロジーでカバーしようとしたわけです」

データアナリスト登場以前、フェンシングにおける「データ分析」は映像を見るだけだった。太田が北京五輪で銀メダルを獲得した08年もそうだった。太田の活躍で強化費がアップした日本フェンシング界は09年、男子フルーレ専属データアナリストとして、まずは千葉洋平を採用した。未開拓な分野に資金を投入し、より効率的な選手育成を図ったのだ。

その試みが12年のロンドン五輪で日本は男子フルーレ団体で銀メダル獲得という快挙につながる。太田は感慨深げに語る。

「日本がメダルを獲るとは誰も思っていなかったでしょう。あの日、あの場所で、不思議な力が働いた。データ分析を含め、準備をしていたから奇跡が起きたんです」

軍事技術を転用したデータ分析

統計学を使ったスポーツデータ分析を行っている中央大学理工学部准教授の酒折文武は、「スポーツのデータ分析の重要性は、2003年に発売されたマイケル・ルイスの米メジャーリーグを題材にしたノンフィクション『マネー・ボール』で広く知られるようになりました」と語る

それまで野球では打点や打率という指標でのみ打者を評価していた。だが同書で、オークランド・アスレチックスのゼネラルマネジャー、ビリー・ビーンが独自のデータ分析に基づき、選手やチームの能力を評価する物語が紹介された。現在、そのような分析法は「セイバーメトリクス」として広く知られている。

「セイバーメトリクスの重要性が認識されたメジャーでは、打球の角度やボールの回転数まで計測できる機器が発明された。日本のプロ野球でもボールの軌道を測定する『トラックマン』というシステムを多くの球団が導入しています。これはもともとミサイル追尾用に開発された軍事技術を転用したもの。この機器を使って、守備範囲や打球難易度を反映した守備指標も算出できるようになりました」

サッカーでは、2014年W杯ブラジル大会においてドイツが披露した「データサッカー」が記憶に新しい。大手IT企業SAPが開発した「SAP Match Insights」というデータ分析ソフトを用いて「ボール保持時間を短くして、パスを増やす」戦術を徹底。準決勝で王国ブラジルを7-1で下すなど、圧倒的な強さで優勝を果たした。

サッカーのドイツ代表は、2014 年のFIFA ワールドカップで6大会ぶり4度目の優勝を果たした(Maurizio Borsari/アフロ)

データ分析の進歩で、新しい才能の発掘もできるようになった。酒折が続ける。

「これまでのデータはボールに触っている選手のものばかりで、ボールに触れていない選手を評価しようがなかった。それが計測機器の発達で、ボールに触れていない選手の動きも細かく把握できるようになりました。例えば、サッカーでは、時速24キロ以上で1秒間以上走ることを『スプリント』と言います。1試合でその回数が多いほど『走れる選手』ということになる。そのスプリント能力の高さで、日本代表の浅野拓磨選手(ハノーファー96所属)は注目されるようになりました」

女子バレーから始まった

さて、日本では、どのような経緯でスポーツデータアナリストが誕生したのだろうか。

日本スポーツ界において、いち早くデータ分析に活路を見いだしたのは女子バレーボールだった。女子バレーといえば、「スパルタ」「根性」といった古風なイメージが強い。意外な気もするが、その背景にはやむを得ない事情があった。

1990年代後半、世界の女子バレー界にデータ革命が起きた。映像編集が簡単にできるイタリア製のソフトウエア「データバレー」が普及し、試合内容をよりスピーディーに、より分かりやすく、より詳細に分析できるようになったのだ。例えば、サーブを打った瞬間に「S」というキーを押せば、すぐにサーブ映像の頭出しが可能になった。

女子バレーのデータアナリストを務めていた渡辺啓太(撮影:遠崎智宏)

試合会場にはデータアナリスト用の座席が用意され、そこでデータ化された情報は無線LANを経由して逐一、ベンチに送られた。データバレーの習熟度が結果を左右した。

日本企業の女子バレーチームは伝統的に大手電機メーカーが名を連ねている。そのため、データバレーに対抗し、親会社が独自に分析ソフトを開発した。だが、その性能はバレーボールの本場で開発されたソフトに、まったく及ばなかったという。

データバレー導入に後れをとった日本女子は、2000年シドニー五輪の出場権を逃した。再出発を図った日本は04年、ようやくデータアナリストを採用した。それが当時、専修大バレー部で独自のデータ分析を行っていた大学3年生の渡辺啓太である。

渡辺は、データバレーを使いこなし、世界との格差を瞬く間に縮めた。日本女子バレーは04年アテネ五輪、08年北京五輪と連続でトップ5に食い込んだ。

「試合中、『サーブはここを狙おう』という指示がどれくらい徹底され、どれくらい効果を生んでいるかなど瞬時に分かる」と渡辺啓太は語る(撮影:遠崎智宏)

また渡辺は2010年、データバレーを応用し、試合中に得た情報をすぐさま監督の手元にあるiPadに送信するシステムを開発した。それらの情報は、色分けするなど、その日の選手の調子をひと目で判断できるよう工夫されていた。それによって監督は瞬時に選手起用の判断を下せるようになった。

その技術が同年秋の世界選手権の銅メダル、さらには12年ロンドン五輪の銅メダルにつながった。かつてバレーボールの世界ではデータ後進国だった日本は、世界でトップクラスのデータ分析先進国になった。

バレーでは監督が試合中にデータを確認することは当たり前になった。世界バレー2010 の真鍋政義全日本女子監督(当時)(写真:築田純/アフロスポーツ)

現在、渡辺は日本スポーツアナリスト協会代表理事として、各競技のトップアナリストを集め、定期的に勉強会を開催している。

「オリンピックでいうと、30種目くらいは専属アナリストがいます。近代五種にもいるんですよ。馬術で使われる馬がどんな性格の馬か、事前に調べておくらしいです。そうすると本番でスムーズに乗りこなせるじゃないですか。そうした情報合戦に勝つのも、アナリストの仕事です」

来たるべき2020年、東京五輪は、日本のデータ分析技術の腕の見せどころだと渡辺は言う。

「フィジカルで劣るぶん、データ分析の精密さで優位性をつくり出す。多くの競技で、それが日本の戦い方になってくると思います」

太田雄貴は「現在のデータ分析は、トップアスリート特化型。ゆくゆくはあらゆるレベルの競技者が使えるものにしたい」と展望を語る(撮影:遠崎智宏)

「優れたデータがあっても、使うのは人間」

データアナリストはスポーツ界だけでなく、ビジネスの世界からも注目されている。コンサルティング会社のアビームコンサルティングも、スポーツデータ分析のビジネス化を推進している。

同社は身体データを蓄積することでアスリートを発掘するシステムや、あらゆる角度から故障を引き起こす要因を分析するツールなど、スポーツ関連の新規ビジネスを次々と立ち上げた。

ただし、P&T Digital ビジネスユニットSports & Entertainmentセクター長の久保田圭一によれば、選手側の「需要」を掘り起こしきれていないのが実情だという。

「ツールが先にできあがって、こんなのがあるので使ってみてくださいと提案しても、なかなか使ってもらえない。そのよさを理解してもらえないんです。サッカーのドイツ代表も、まず監督が『ボールの保有時間は短いほうがいいだろう』という仮説を立て、それをデータで検証したのです。企業側から働きかけたわけではない。我々と選手をつなげてくれる人材が不足している。そういう意味でもスポーツデータアナリストの存在は今後、とても価値が出てくると思います」

スポーツデータアナリストというカタカナ文字は無機質な、冷たいイメージが先行しがちだが、実際、渡辺、千葉、太田奈々海から受ける印象は正反対だった。ジャージ姿で試合場を走り回っていた太田のように「選手と一緒に汗をかく」タイプだ。

先駆者の渡辺が言う。

「どんなに優れたデータがあっても、それを使うのは人間ですからね。まずは人間として信頼してもらえないと。僕も最初の頃は、ボール拾いや荷物運びなど、なんでもやりました。そうやってチームに溶け込み、やっと聞く耳を持ってもらえる。そこはどんなにデータ分析が進化しても変わらないと思います」

スポーツデータアナリストに必要な能力は、何はさておき、自由にソフトウェアを使いこなせるITリテラシーだ。そして、それと同等に必要なもの。それは「泥臭さ」である。

(撮影:遠崎智宏)

中村計(なかむら・けい)

1973年、千葉県船橋市生まれ。同志社大学法学部卒。スポーツ新聞記者を経て独立。スポーツをはじめとするノンフィクションをメインに活躍する。『勝ち過ぎた監督 駒大苫小牧 幻の三連覇』(集英社)で講談社ノンフィクション賞、『甲子園が割れた日』(新潮社)でミズノスポーツライター賞最優秀賞をそれぞれ受賞。近著に児童書の『王先輩から清宮幸太郎まで 早実野球部物語』(講談社)がある。趣味は演芸鑑賞、京都旅行、ボートレース。

最終更新:2019/3/7(木) 12:12