日本の高校からハーバード大学、プリンストン大学へ――。近年は帰国子女や経済力のある家庭の子どもだけでなく、留学経験のない人や地方の高校生も海外名門大学へ羽ばたいている。海外留学で壁になりがちな「お金」と「情報」。種類が増えてきた奨学金を活用し、ネットを駆使して情報を集めることで、障壁を自らクリアした若者たちがいる。(ジャーナリスト・秋山千佳/Yahoo!ニュース 特集編集部)

「“あなた”を問われ続けるのが米国の大学」

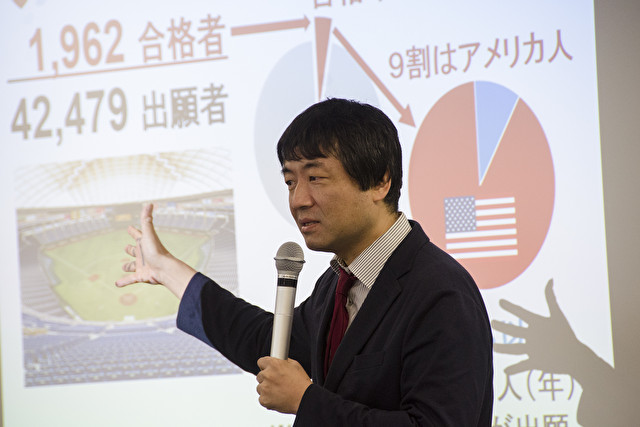

11月の日曜日、東京・新宿にある高層ビルの会議室。海外のトップ大学専門の進学塾「ルートH」が開いたセミナーには、定員を上回る約80人の高校生や保護者らが詰めかけていた。

開会直後、スタッフが高校生に問い掛ける。

「世界に大学はいくつあるでしょうか?」

200校、250校、2000校……。指名された数人が小声で答えていくと、スタッフが正解を告げた。

「世界には、だいたい2万校くらいの大学があると言われています。日本は750校くらい。その2万校の中から、皆さんが学びたい学問を学べる大学に立たせることが、私たちの使命です」

東京・新宿にある高層ビルの会議室で、海外のトップ大学専門の進学塾「ルートH」が開いたセミナー(撮影:長谷川美祈)

セミナーは続いた。同塾のOBとして登壇したのが、米国の名門・ハーバード大学3年生、高島崚輔さん(21)だ。大阪で生まれ育ち、海外居住歴も留学経験もない。海外進学者の中で「純ジャパ」(純粋なジャパニーズの略語)と呼ばれる立場だ。私立灘高校(兵庫県)1年の時、福島の中高生と交流したことをきっかけに再生可能エネルギーに興味を抱き、「好奇心を追求できる環境」を求めて海外への挑戦を決めた。

ハーバード大学入学直後は国際政治を学ぶつもりだったが、2年次に理系に転じ、環境エネルギー工学を専攻。同大大学院生らに同行して東京電力・福島第一原子力発電所に入ったり、休学を通して世界各地で太陽光発電などの再生可能エネルギー施設を視察したりした。

新宿の会場では、そうした体験を例に、高島さんが「どう考え、行動するのかと“あなた”を問われ続けるのが米国の大学です」と熱っぽく語り掛けた。

東京・新宿にある高層ビルの会議室で、海外のトップ大学専門の進学塾「ルートH」が開いたセミナー(撮影:長谷川美祈)

定員15人。少人数を徹底するルートHは、通信教育の「進研ゼミ」で知られるベネッセコーポレーションが2008年に開校した。国境を超えて活躍できる「グローバル人材」という言葉が浸透しつつあった時期のことだ。

政府は2013年に閣議決定した「日本再興戦略」で、大学生・大学院生の海外留学を東京五輪開催の2020年までに6万人から12万人へ倍増させることを掲げた。だが、OECD(経済協力開発機構)などによる統計では、日本人の海外留学は2013年以降ほぼ横ばい。

しかし、ルートH責任者の尾澤章浩さんは、開校から10年間の実感として「トップ大学への進学に限ると伸びはすごいはずだ」と話す。例えばハーバード大学を受験した人たちの話をまとめると、3年前にはおよそ40人だった日本人受験生が、昨年は100人近くに増えていると推測されるという。

「ハーバード大学の留学生の合格率は1%程度という狭き門にもかかわらずです。この9年間で21人を合格させた実績から、塾への問い合わせも年々増えています」

この数年で何が起こったのか。

海外大学への進学塾「ルートH」責任者の尾澤章浩さん(撮影:長谷川美祈)

「お金の問題が海外進学を阻害していた」

米東部、コネチカット州にあるウェズリアン大学を今年卒業し、日本の出版社に就職した梅原進吾さん(24)は「奨学金制度が整備されたことが大きい」と指摘する。

2013年に高校を卒業した梅原さんは、当時の状況を「お金の問題が海外進学を阻害していた」と振り返る。前出の尾澤さんによると、米国の私立大に進学した場合の費用は、学費や寮費などで年間700万〜800万円ほど。日本の給与所得者の平均年収約400万円を大きく上回る。

米ウェズリアン大学を卒業し、日本の出版社に就職した梅原進吾さん(提供:梅原さん)

梅原さんは、私立海陽中等教育学校(愛知県)の同級生2人と米国の大学を目指していたが、当時はまだ海外の学部進学のための奨学金はほとんどなかった。友人の1人はそこが障壁となり、進路を変更して東大へ進学した。

梅原さんも米国の大学と併せて東大理科一類に合格し、米国の入学シーズンである秋まで試しに通ってみたが、「やはり少人数での教育を受けたい」と2013年秋にウェズリアン大学へ進学している。梅原さんにとっても、海外進学の最大の問題は留学費が高いことだった。高校時代、両親からは「奨学金がないと厳しい」と言われ、奨学金を得られなければ進学は難しかった。

梅原さんは高校の教師の勧めで、リベラルアーツカレッジ(主に大学院がなく幅広い教養を得られる4年制大学)専門の奨学金を高校3年の秋に得ることができた。その枠組みの中で志望校を検討したが、それだけでは進学に必要な額を満たすことができなかった。他の奨学金も併せて探し、合格とともに大学独自の奨学金支給が決まったウェズリアン大学を最終的に選んだ。梅原さんは複数の名門大学に合格している。「当時数少なかった奨学金によって海外進学の目標を果たせたことに感謝している」としつつ、現在のように奨学金制度が充実していたら「他の選択肢を採ったかもしれないと思うこともある」という。

(撮影:長谷川美祈)

増える海外大学進学の奨学金

海外大学進学の奨学金を新設する動きは、この数年で急速に広まっている。2017年には、支援額や募集人数の枠の大きな支援が三つ立ち上がった。いずれも返済義務はない。

柳井正財団(年間上限7万ドル+支援金、募集人数20人程度)、孫正義育英財団(支援内容は個別相談、募集人数不定)、そして文部科学省所管の日本学生支援機構(月5万9000円〜11万8000円+年間の授業料上限250万円、募集人数45人程度)だ。また、2015年から学部進学を支援している江副記念財団(募集人数10人程度)も、2018年の募集から、年間上限額を300万円から1000万円に引き上げている。

このうち孫正義育英財団は、支援対象を海外進学に限っていない。財団サイトによると、「『高い志』と『異能』を持った若者」を支援するとしている。それでも海外進学を志す若者の間で注目度は高い。学費に限らず、生活費や渡航費、研究に伴う費用まで、財団側との面談で認められれば支援額の上限はないからだ。「財団生」として支援している145人の4割弱が海外在住だという。

孫正義育英財団の財団生と孫正義氏や評議員で棋士の羽生善治氏(提供:孫正義育英財団)

「日本だけ東大」は違うんじゃないか

こうした奨学金を活用して2018年に海外進学したのが、仙台市の公立高校出身で、米プリンストン大学1年の西貝茂辰さん(18)だ。学費を柳井正財団から、研究費や学会参加の渡航費などを孫正義育英財団から給付されている。ニュージャージー州在住の西貝さんにスカイプを通じて取材した。

西貝さんは「さまざまな奨学金財団のおかげで、日本で進学するのと同じくらいの金銭的負担で米国の大学に進学できるようになった」と喜び、「“お金”と“情報”という大きな二つの壁が取り払われた今、地方生にももっと海外進学のチャンスが増えていくと思う」と話す。

自らの「原点」は、小学5年生だった2011年に経験した東日本大震災だという。自宅は仙台市泉区の内陸部で、地震発生時にいた小学校も一部損壊で済んだが、津波を受けた沿岸部を中心に被害が長期化する現実を目の当たりにした。4歳まで暮らした中国・山西省の深刻な環境汚染の記憶もあり、環境や防災への興味が高まった。

中高一貫校である宮城県立仙台二華中学・高校へ進学すると、国内外の課外活動に積極的に関わった。震災復興支援から生まれた米国との交流プログラム「TOMODACHIイニシアチブ」(米日カウンシル、在日米国大使館主催)には2度参加。中学3年の初訪米時、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の寮に宿泊して「米国の大学っていいな」と意識した。

高校2年の夏には、文科省の外郭団体によって、インドで開催された「アジアサイエンスキャンプ」に参加。各国の同世代と交流するなかで、「皆が自国にとどまらず目指す研究を純粋に追い求めているのに、日本だけ東大、東大と言っているのは違うんじゃないか」と触発されたという。

仙台市の公立高校出身で、米プリンストン大学1年の西貝茂辰さん(左)(提供:西貝茂辰さん)

他にも、シンガポールの国際学会での発表やタイでの塩害調査、弁論大会による米ニューヨークの国連機関への視察と、家計に負担をかけない活動機会をつかみ取っては、数々の国際経験を積んできた。

地方生は情報量においても海外進学に不利と言われてきたが、西貝さんはインターネットを駆使した。「生態系の強靭性」に興味を持ち、ネットで調べるうち、プリンストン大学の教授のサイトに行き着き、論文にあたることで同大学を志望するようになった。米国の大学の出願はネットで行うことができた。大学側からは面接もスカイプで構わないと言われたという。

西貝さんにとってもネックとなったのは、高額な留学費だった。海外進学を目指す仲間で比較すると、研究者である父の年収は高くない。それでも奨学金についてネットで調べ、柳井正財団と孫正義育英財団の二つの給付を確定させた。

こうして西貝さんは第一志望のプリンストン大学に合格し、今年9月に進学した。さらには名門コロンビア大学にも合格。理系の上位合格者15人の特待生にも選ばれている。面接のインタビュアーを務めたコロンビア大学卒業生からは「この子の出身高校がどういう学校なのか調べてと、大学から指示された」と聞かされたという。

寮の友だちとクリスマスパーティーを楽しむ西貝さん(前列左)(提供:西貝茂辰さん)

西貝さんは「地方の公立高校というディスアドバンテージがありながら、いかにしてチャンスをもぎ取っていったか、地方にいながら面白いことをやってきたというのが受験生の中で目立ったのかもしれない」と分析する。

西貝さんは現在、授業後も未明や明け方近くまで大学図書館に居残って宿題をこなしつつ、孫正義育英財団で知り合った先輩の所属する研究室で実験を手伝う日々だ。

「睡眠時間を削るのはつらいけど、充実している実感はあるので選択は間違いじゃなかったかな」

そう満足げに語る西貝さんは、生態系のレジリエンス(復元力)を活用した防災を研究している。いずれは災害大国である日本、特に地元の東北に戻って研究成果を実践することを視野に入れているという。

米プリンストン大学での西貝さんの研究風景(提供:西貝茂辰さん)

英文のエッセイや課外活動もポイント

海外の一流大学に入学する学力のハードルが下がったわけではない。

前述のルートHが示した目安では、高校在学時の成績は5段階評価であれば4.5以上、英語の試験である「TOEFL」は120点満点中100点以上、SAT(大学進学適性試験)で得点率9割以上など、求められている評価点はいずれも相当高い。その上で、英文でのエッセイ(論文など)、課外活動の実績などの提出もある。

ルートHの尾澤さんは「世界中の成績優秀者が出願してくるので、差がつくのはエッセイや課外活動」と話す。課外活動は、中学3年から高校3年までの実績を10件、受賞歴は5件記載でき、国際的な規模のものほど価値が高い。エッセイではそうした経験を踏まえ、志望動機や将来設計といったテーマを通じて「自分をマーケティングする」ことが求められる。

つまり、受験勉強だけでは合格は不可能なのだ。そこを逆手にとったのが、冒頭に登場したハーバード大学の高島さんだ。

「純ジャパ」の高島さんは英語の語彙力を増やすことに苦労し、SATの点数を目標値まで伸ばせなかったという。しかし、エッセイで模擬国連や国際シンポジウムでの活動などを紹介しつつ「後天的に身に付けられる英語力では劣っていたものの、容易に伸ばせないリーダーシップや論理力、交渉力といった能力で埋め合わせることができた」というストーリーを伝えた。そうした努力もあって、同大学の「留学生合格率1%」をクリアした。

(写真:アフロ)

世界から自分に一番合った大学を選ぶ

海外進学はゴールではない。入学後には、慣れない海外生活と厳しい授業が待ち受ける。

高島さんは、大学からの給付型奨学金と孫正義育英財団からの支援を受けている。一方で、奨学金の充実によって海外進学志望者の覚悟のハードルが下がっているようにも感じるという。

「授業だけでなく課題量も多く、重圧につぶれて帰国する人もいる。『米国の大学のほうがランキング上位だから進学したらいいことが起きるんじゃないか』と考える人もいるけれど、大学はあくまで通過点。それで人生うまくいくかというとそうではない」

高島さんは、米国での学業とは別に、2014年に設立されたNPO法人「留学フェローシップ」の代表理事も務めている。海外進学の実情を当事者たちが赤裸々に語り、後輩たちを支援する活動だ。

2014年に設立されたNPO法人「留学フェローシップ」での高島さんの活動風景(提供:高島崚輔さん)

偏差値が先立ちやすい進路選択や、成績優秀な生徒がいたら東大か医学部を勧めるといった画一的な進路指導の風潮を変えることが活動目標の中にある。偏差値という尺度ではなく、「何を学びたいか」「なぜ学びたいか」が重要だからだ。伝える相手として重視しているのは、地方の生徒や学校、教育委員会。高島さん自身、高校生の時、帰国子女でない海外進学のロールモデルが身近になく、不安が大きかったためだ。高島さんは言う。

「高校生の段階で自分の大学生活をどうデザインするか考え、主体的な進路選択をするのは楽しいこと。広い世界から自分に一番合った大学を選んだ上で、覚悟を持って海外へ行く人が増えたらすばらしいと思っています」

(撮影:長谷川美祈)

秋山千佳(あきやま・ちか)

1980年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒業後、朝日新聞社に入社。記者として大津、広島の両総局を経て、大阪社会部、東京社会部で事件や教育などを担当。2013年に退社し、フリーのジャーナリストに。著書に『ルポ 保健室 子どもの貧困・虐待・性のリアル』『戸籍のない日本人』。公式サイト

[写真]

撮影:長谷川美祈

監修:リマインダーズ・プロジェクト 後藤勝