「東京ラブストーリー」「Mother」「最高の離婚」「カルテット」などの脚本家・坂元裕二が、2018年3月に自身のインスタグラムで「連ドラはお休みします」と宣言した。坂元がつむいできた繊細なドラマは、どのように生まれてきたのか。「たった1人で考えている人を探している」と言う坂元に、話を聞いた。(ライター・内田正樹/Yahoo!ニュース 特集編集部)

(文中敬称略)

4年先が決まっていることにぞっとした

「これにてちょっと連ドラはお休みします」。脚本家の坂元裕二は、ドラマ「anone」(日本テレビ系、2018年1〜3月)最終回直後の3月、自身のインスタグラムにそう綴った。

坂元は1987年、19歳でデビュー。30年以上にわたりヒット作、話題作を世に送り出してきた。手がけたドラマは30作品を超える。

特に、2010年の「Mother」以降、「それでも、生きてゆく」(2011)、「最高の離婚」(2013)、「Woman」(2013)、「問題のあるレストラン」(2015)、「いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう」(2016)、「カルテット」(2017)と、高く評価される連続ドラマを立て続けに世に送り出してきた。

(撮影:篠田英美)

――なぜ今、「お休み」するのですか?

4年前から決めていたんです。「問題のあるレストラン」に入る前の段階で、4年間、毎年1月期のドラマを担当することが決まったんですね。喜ばしいことなんですが、そのときはちょっとぞっとしてしまって。4年先のスケジュールが決まっていることが怖くなって、これ以上決めるのはやめようということを決めたんです。

ルーティン(で連ドラを書いていくこと)は好きなんですが、4年続けるのはつらかった。他のことが何もできなくなってしまう。テレビの世界では、仮に、もしいま仕事が決まったとしても、それは早くて2年後の放送分。いま何も決めていないということは、しばらく休むことになるんです。だから別に「連ドラをやりたくなくなった」というわけでは全くなくて。

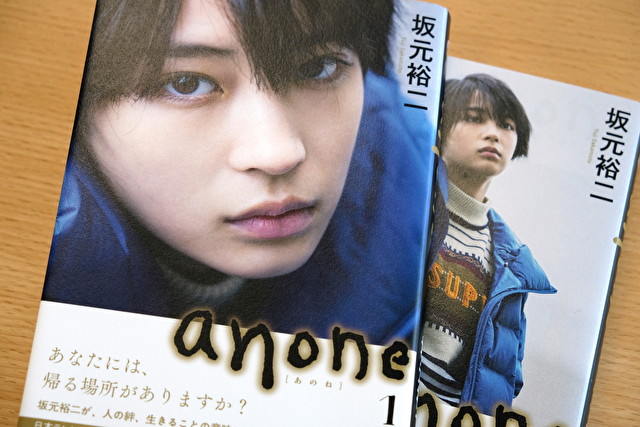

広瀬すず主演のドラマ「anone」のシナリオ本(撮影:編集部)

――「お休み」を宣言されたことで、「anone」をこれまでの集大成ととらえる人もいたようです。

そう言われることを否定はしないけど、肯定もしたくないという気持ちです。やっぱり、毎回違うものをつくりたいという思いがあるので。集大成と言われると、どこかで見たことのあるやつを書いてしまっているのかなという不安を感じてしまいます。

――「anone」「Mother」「Woman」は同じ局、同じスタッフでつくられていたので、3部作というとらえかたをした人もいたのかもしれません。

2014年の春ごろ、「Woman」を一緒につくった次屋(尚=日本テレビプロデューサー)さんと会ったとき、何をやりたいかと聞かれて話した中の一つが偽札の話でした。「それを観たら偽札の作り方が分かるようなドラマをつくりたい」と。できるわけないと思っていたんだけど、どう説得したのか局に話が通って。

当初は主人公のハリカが偽札を通していろんな出来事に出合う冒険物語にするつもりだったんですが、どうしても自分の好きな俳優さんたちを1カ所に集めてしゃべらせたくなって、いつのまにか疑似家族的な話になっていきました。

脚本を手がけた舞台「またここか」(東京のDDD青山クロスシアター、9/28〜)は、4人の男女の会話劇だという。演出の豊原功補とは20年来の付き合い。「何か書いてとしょっちゅう言われていたんですが、去年、彼が演出した舞台の稽古場を観にいったら、演出家の顔があまりに様になっていたので、つい自分から『書こうか』と言ってしまいました」(撮影:篠田英美)

――坂元さんは過去のインタビューでも、書き始めるときに終わりは決めていない、書きながら決めていくし、それが連ドラの醍醐味だと話しています。

基本的には、(すでに結末が決まっている)原作ものや実話ものなど、先が見えている話はできればもう書きたくないんです。考えながら書いて、書きながら登場人物と一緒に生きていくことが、僕にとって一番大切なことなので。

ただ、例外はあって、それはやっぱり「この人と一緒に仕事がしたい」と思うときです。演出家だったり、俳優さんだったり。

僕は、テレビドラマが自由に書けるものだとは全く思っていません。ましてや自分の作品だと思って書いたことは一度としてない。本当は自分のクレジットも表記しなくていいと思っているくらいです。それは便宜的には必要でしょうけど、お客さん(視聴者)も、クレジットでテレビドラマを観ているわけじゃないと思う。

登場人物たちがお客さんの生活の中にポッと紛れ込んで、ただその人たちのことを好きになって、毎週観る。僕はそれがテレビドラマの一番気に入っているところです。

ドラマの撮影現場に足を運ぶことはほとんどない。だから、坂元のドラマに出演することの多い俳優の満島ひかりや瑛太にも、数えるほどしか会ったことはなかった。しかし最近、対談が実現した。それらは10月に発売される書籍『脚本家 坂元裕二』に収録される(撮影:篠田英美)

テレビから逃げ、テレビに帰ってきた

1987年、フジテレビは若手脚本家の発掘・育成のために「ヤングシナリオ大賞」を創設。坂元は19歳で第1回の受賞者になった。

脚本家として名前が知られるようになったのは1991年の「東京ラブストーリー」だ。ドラマは大ヒットし、坂元も時代の寵児として脚光を浴びた。その後も手掛けたドラマはヒットするが、1996年に突如、休業を宣言。2001年までの5年間、テレビから遠ざかった。

――最初の「お休み」は、なぜ?

あのときは明らかにテレビが嫌で逃亡したんです。もうやめようと思って。デビューしてから27ぐらいまでは、仕事をやりながらもどこかアルバイト的な感覚だった。今でも自分に向いているとは思っていなくて。

(休業中の)最初の3年はゲームの仕事をしていました。「ワープ」という、亡くなられた飯野賢治さんがやっていらした会社に出入りしていました。ちょうどプレイステーションが発売されて、業界がすごく盛り上がっていた頃でした。

その後、付き合いのあった文芸誌の編集長の方から「小説を書きなさい」と言われて、一つの小説を3年間ずっと書き続けていました。(原稿用紙で)2千枚ぐらい書いても書き終わらなくて、結局は未発表のまま。あのまま放っておいたら(精神的に)ちょっと危なかったかもしれない(笑)。

ドラマ「カルテット」では主題歌「おとなの掟」も話題になった。作詞作曲は椎名林檎。坂元は「彼女は初期のプロットだけであの曲を書いたそうですが、初めて主題歌が書いている脚本に影響したというか、音楽によって『こういうことを書いているんだ』と批評されたような気もしたし、『こういう結末に向かうんじゃないの?』と予言されたような気もした」と言う(撮影:篠田英美)

――テレビ界に戻ったきっかけはなんだったのでしょう。

「きらきらひかる」(1998)というドラマを観たんです。脚本を井上由美子さんが書かれていて、「こんなに面白いテレビドラマもあるのか」と思ったらまた書いてみたくなって、自分から戻りました。

(復帰1作目の)「恋愛偏差値 第三章 彼女の嫌いな彼女」(2002)の打ち上げで、キャストだったつんく♂さんが「ひとりぼっちのハブラシ」という歌を目の前で歌ってくれたんです。それを聴いたときに、「あ、俺、帰ってきたんだ」と思い、「もう、ここから離れたくないな」という気持ちが芽生えました。向いているかどうかは別として、どこか水っぽいテレビの世界を、いつの間にか自分は好きになっていたのだと気付きました。

一人で考えている人を探している

――坂元さんはどんな少年だったんですか。

明るくて無邪気な、ただの少年だったと思います。高校1年生ぐらいから本や映画に触れるようになりました。映画だと相米慎二さん、小説では中上健次さんが好きで。その2人が持つ、どこか沈滞しているというか、環境と人間が交わる感じがたぶん好きだったんだと思います。

「『ついでに何かを言ってしまった』『ついでに何かが起きてしまった』という、『ついで』が好きです。ただDVDを借りに行っただけなのに、ついでに立ち寄った店で好きな人と出会ってしまったとか、普通にごはんを食べるつもりだったのに、うっかり本質的な話をしてしまい喧嘩になってしまったとか」(撮影:篠田英美)

今でも、相米慎二が描いているような人の様(さま)が書けたらという思いがあります。映画監督になりたいとか脚本を書きたいというよりは、相米さんがいるような世界に行きたい、あの世界に入りたいという気持ちが大きかった。

そのころ、「ディレクターズカンパニー」という、相米さんが所属されていた会社の脚本募集を見て、そこに応募するために脚本を書きました。同じところにヤングシナリオ大賞の応募要項も載っていて、「ついでにこれにも出してしまおう」と、2時間のものを半分の1時間になるようにガラッと書き換えました。両方出したら、映画のほうは採用されず、テレビのほうで賞をいただいて、人生が決まりました。

(ドラマに)適性があったと思うしかないですよね(笑)。いま、映画の脚本のお話をいくつかいただいたので準備を進めていますが、2時間のものを書くより10時間あるものを書くほうが自分に向いていることも認識はしています。

ネット上の感想や評判はあまり見ないようにしている。「とにかく書き上げなきゃいけないから」(撮影:篠田英美)

テレビの世界に復帰してからは、オリジナル脚本を手掛けることが増えた。特に2010年の「Mother」以降のドラマは全てが書き下ろしだ。

「Mother」は児童虐待、「Woman」はシングルマザーと生活保護、「問題のあるレストラン」は男性社会におけるパワハラやセクハラ、「それでも、生きてゆく」は犯罪被害者家族と加害者家族の交流と、いずれもシリアスなテーマを扱ってきた。

――近年のテレビドラマでは刑事もの、医療ものが数多くつくられています。そんな中でご自身の領分をどう意識されていますか。

基本的に、刑事もの、医療ものは昔からテレビドラマの真ん中にある。今後も廃れることはないでしょう。

トレンディードラマをやっているころからそうですが、自分は、ニッチまではいかなくとも、大通りからちょっと外れた道を歩いているイメージはあります。ただ、実験的なものをやりたいとか、路地裏を歩きたいとまでは思っていない。テレビという器にちょうどいい感じで収まっているのも嫌だし、入りきらないのも嫌だし。「ちょっとこぼれている」ぐらいのものを書きたいんです。

(撮影:篠田英美)

――視聴率は気にしますか。

書いているときは「教えないで」とお願いしています。本当はよくないと思うけど。テレビドラマは基本的にCMを売るためのものだと思いますが、それを考えるのはテレビ局の人の仕事だろうと。特に俳優さんが視聴率を気にするのは本当に嫌で、「(俳優は)そういう仕事じゃないよ」と言いたくなる。プロデューサーが怒られちゃうのは申し訳ないなと思いますけどね(笑)。

やっぱりテレビは何百万人、何千万人もの人が見るものです。でも僕は、全然そこに向けては書いていなくて。「こんなふうに思っているのは私だけなのかな?」と思っている人のために書きたいんです。

誰にも相談できず、理解してもらえるとも思えず、漠然と「こんな気持ちは自分しか持っていないんだろうな」と一人で考えている人のことを探して回っている感じがあって。そうするとおのずと少数派になっていくし、世の中の大きな意見とちょっと異なってくるのかなという気はします。それで世の中を変えようなんて全く思っていない。でも、そんなお客さんの中の一人に「ああ、こう思ってもいいんだ」とホッとしてもらえたら、それが何よりもうれしい。

そう思うようになったのは本当にここ最近、(男社会におけるセクハラ・パワハラや性的マイノリティーの問題を扱った)「問題のあるレストラン」をやっているころからですね。

「この人がしゃべるにはどんなセリフがいいだろう」と考えることが執筆の推進力になる。特に満島ひかりと瑛太は「宝物のような存在」。「どこか、自分は本当に脚本家なのかなという気持ちがあったけど、この人たちの出るものを作るためになったんだなと考えると、すごく腑に落ちたというか、楽になった」(撮影:篠田英美)

――もしかしたら、テレビの中でそういったことが許される領域がどんどん狭くなっていっているのかもしれないとも危惧します。

あのね、広かったことなんか一度もないんです。その領域は常に狭くて、摩擦だらけでやってきているから、できなくても当たり前なんです。特に「Mother」以降のドラマは無理やりやっているから。

――無理やりですか。

各局に一人ずつぐらいは変なプロデューサーがいて、一人ずつぐらいは企画を通してくれる変な上司がいるんですよね。それがそろうと、なんとかなります(笑)。

テレビは悪口ばかり言われるメディアですが、でも、公共のものなんだということを意識したうえで、それでも、まず自分たちが面白いと思えるものをつくりたいという、いわば変わり者のプロデューサーが僕のところに電話を掛けてきて、「仕事をしないか?」と言ってくれた。僕がこの8年で手掛けてきたドラマも、「ぜひに」と望まれて通ってきた道じゃなかった。でも、テレビ局の人たちがみんな視聴率のためだけにつくっているわけでもないから。そういう人たちがいてくれる限りは、少なくともまたたまにはドラマをつくることができるんだろうなとは思っています。

――今51歳ですが、70歳、80歳になっても脚本を書いている自分の姿は想像できますか。

できないです。書いているとは思えない。けど、40歳になった広瀬すずのセリフを書きたいなとは思うんですよね。

(撮影:篠田英美)

――会話の応酬、独創的なセリフ回し、手紙を使った演出などは、坂元脚本ならではの特徴ですね。

お客さんの中で登場人物たちが毎週生きていてくれること、終わっても生きていてくれること、それだけを願って書いている結果が、いまの自分の作風になっています。

会話の感じにしても、できれば生々しくありたいなとか、のぞき見している感じになればいいなということは意識します。東京の中目黒に、路地に面してバーッと窓ガラスになっている居酒屋があるんですね。中にテーブルが並んでいて、カップルがごはんを食べていたりするのが見える。その様子を「この人たち、何をしゃべっているのかな」と思いながら見るのが好きなんです。

それをやりたいんです、テレビでも。ただの通りすがりとして、あの人たち何をしゃべっているのかなと思う、その会話が聞こえてくるようなことを、テレビドラマでできたらと思います。

(撮影:篠田英美)

坂元裕二(さかもと・ゆうじ)

1967年生まれ。大阪府出身。1987年、第1回フジテレビヤングシナリオ大賞受賞。1989年、「同・級・生」で連続ドラマの脚本家としてデビュー。主なテレビドラマ作品に、フジテレビ系「東京ラブストーリー」、「わたしたちの教科書」(第26回向田邦子賞)、「それでも、生きてゆく」(芸術選奨新人賞)、「最高の離婚」、「問題のあるレストラン」、「いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう」、TBS系「カルテット」(芸術選奨文部科学大臣賞)、日本テレビ系「Mother」(第19回橋田賞)、「Woman」、「anone」など。9月28日から、脚本を手がけた舞台「またここか」がDDD青山クロスシアター(東京・青山)で上演される。また、脚本は同タイトルで書籍化、10月上旬発売予定。

内田正樹(うちだ・まさき)

1971年生まれ。東京都出身。編集者、ライター。雑誌『SWITCH』編集長を経て、2011年からフリーランス。国内外のアーティストへのインタビューや、ファッションページのディレクション、コラム執筆などに携わる。