新潮ドキュメント賞『太陽の子』ある意味「衝撃」の受賞スピーチが示した朝日新聞社の内部事情

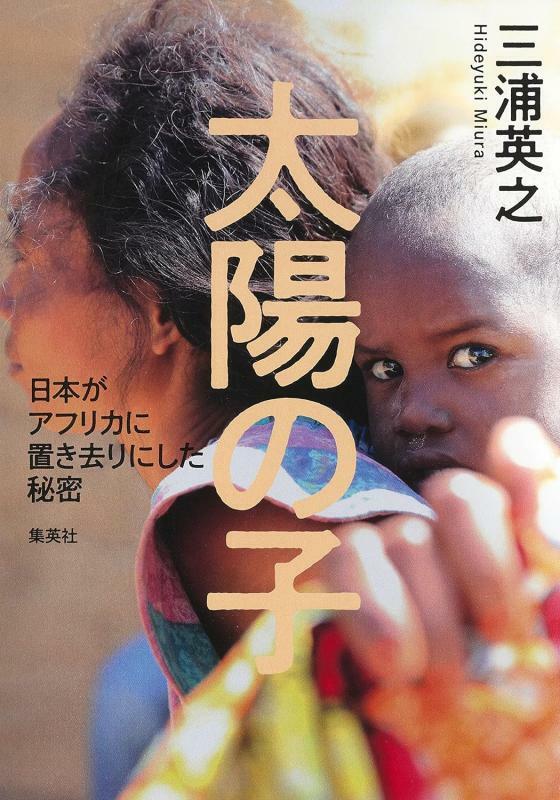

2023年10月6日、都内で2023年度小林秀雄賞・新潮ドキュメント賞授賞式が開催された。小林秀雄賞は平野啓一郎さんの『三島由紀夫論』、新潮ドキュメント賞は三浦英之さんの『太陽の子 日本がアフリカに置き去りにした秘密』で、選考委員の選評や受賞者のスピーチなどが披露された。

三浦さんは朝日新聞の現役記者で、これまでも開高健ノンフィクション賞、小学館ノンフィクション大賞など数々の賞を受賞してきた。今回、受賞した『太陽の子』は、アフリカのコンゴでの日本人残留児という、あまり知られてはいないが、とても重たい問題を、三浦さんが長年追い続けてノンフィクションにまとめたものだ。本は昨年、集英社から出版されていた。6日の会場には最前列に三浦さんの奥さんや子どもたちなど家族が顔を揃えるという微笑ましい光景があった。

「皆さんは今、自由でしょうか」

朝日新聞記者が書いたノンフィクションが集英社から出版され、新潮ドキュメント賞を受賞したという、この経緯には、実はなかなか深い意味が含まれている。それを象徴していたのが、当日の三浦さんの受賞スピーチだった。多少なりとも事情を知っている者にはとても重たい、ある意味、感動的な内容だった。「私の所属組織」としか言っていないし、事情を知らない人には何のことやらわかりにくい発言だったかもしれないが、そのスピーチの後半を再現しよう。

《少し話は変わりますが、皆さんは今、自由でしょうか。ここにお集まりいただいている多くのメディア関係者の皆様は自由でしょうか。権威や権力、あるいは所属組織といったものに遠慮したり、忖度したりせずに、おかしいものはおかしいと、自由に報道できたり、発言できたりできているでしょうか。

今回、私は、私自身の力不足もあって、このアフリカの難しいテーマを、私の所属組織では発表することができませんでした。でも一方で、やはりおかしいと感じてくれた編集者の方々や出版社の方々が、この難しいテーマを書籍として世に送り出してくれた。そしてこの作品に対して、本日、このように、立派な賞を与えてくれ、世に広めてくれた人たちがいました。どうもありがとうございます。

私はこの一連の連鎖に、この国に脈々と引き継がれてきた文化的な強靭さを垣間見たような気がしています。たとえひとつの方法ではうまく世に問えなくても、別のルートによって、問題を世に提起することができる。この多様性がうまく機能した結果、アフリカにおける日本人残留児の問題は、いままさに社会に提起され、後継企業によって、支援の枠組みに関する話し合いが始まっています。

小説が読んだ人の人生を変えていくものだとするならば、事実によって物語るノンフィクションというものは、社会や時代を大きく変えていく力があると私は思っています。大切なのはいつだって、勇気であり、誠実さです。》

「処分」を覚悟した上での行動

私は三浦さんとは初対面で、授賞式の後の懇親パーティーで名刺を交換したのだが、三浦さんは私の名刺をしげしげと見て、「『創』の編集長ですか。僕は相模原に家があるんです」と言った。相模原障害者殺傷事件に関心があり、『創』がその問題に食い込んでいる経緯を知っているということだ。

それはともかく、先のスピーチに話を戻せば、そこに込められた深い意味については、受賞作の『太陽の子』を読めばある程度わかる。三浦さんはアフリカ特派員になったのを機に同書のテーマとなった問題を2016年から追い始めるのだが、残念ながら朝日の紙面ではその企画が通らず、個人的にツイッターを使って発信を行う。しかし、朝日新聞社としては記者のそういう行動を認められないとして、三浦さんは2017年8月を限りにアフリカを離任し帰国せよという社命を受ける。『太陽の子』の中で、その経緯についてこう書いている。

《個人的にはやはり、今回の異動については一連のツイッターでの発信を受けての「更迭」の意味合いが大きいように感じています。私自身、それらの「処分」を覚悟した上での行動でしたので、今回の異動については特に不服を申し立てることなく、内示を受け入れることにいたしました。》

会社の措置には従った三浦さんだが、その後もアフリカの日本人残留児の問題を個人として追い続けた。地方支局での仕事の合間を縫い、深夜と早朝を使って『太陽の子』の原稿を書き続けたのだった。同書でそれについてこう書いている。

《幸いなことに、私はこの作品の執筆中、「このテーマを書かない」という選択肢をついに一度も持ち得なかった。文章で身を立てている人間がその生涯において「自分はこれを書くために生まれてきた」と思えるテーマにいくつ出合えるのかを私は知らないが、この作品は紛れもなくそういった類いのテーマであった》

「あとがき」ではこうも書いた。

《本書の取材や出版をめぐっては、周囲の心ある方々から私の新聞社内での立場を心配する様々なご意見を頂いたが、結論として私は自ら目撃した不条理を見て見ぬ振りをすることができなかった。「青い」と言われればそれまでだが、その「青さ」を失ってしまえば、私は今後何一つ物を書くことができなくなる。》

『太陽の子』は、そういう三浦さんのある種の覚悟の末に出版された本だった。そして、それに新潮ドキュメント賞が与えられたことも大きな意味のあることだった。もちろん選考委員は純粋に作品の良しあしで授賞を決めたのだろうが、出版をめぐる経緯を考えると、それはもうひとつ別の意味も持っているような気がする。

伊藤喜之さんの『悪党』に朝日新聞社が抗議

さて、その背後にある事情を説明するために、話を約半年前に戻すことにしよう。朝日新聞社ではこの間、なかなか悩ましい問題が続いているのだ。

2023年3月15日に講談社から刊行された伊藤喜之さんの著書『悪党 潜入300日 ドバイ・ガーシー一味』に対して、朝日新聞社が抗議を行った。3月28日にホームページに公開された抗議文はこうだった。

《取材情報などの無断利用に抗議しました

朝日新聞社(代表取締役社長:中村史郎)は、講談社が発行した書籍「悪党 潜入300日 ドバイ・ガーシー一味」(以下、本件書籍)について、本社が著作権を有する原稿や退職者による在職中の取材情報の無断利用、誤った認識や臆測に基づく不適切な記述などの問題が認められたことから、著者である弊社元ドバイ支局長 伊藤喜之氏と発行元の講談社に対し、厳重に抗議するとともに、相応の対応を求める書面を送付しました。

退職者が在職時に職務として執筆した記事などの著作物は、就業規則により、新聞などに掲載されたか未掲載かを問わず、本社に著作権が帰属する職務著作物となり、無断利用は認めていません。》

著者の伊藤さんは、朝日新聞ドバイ支局長だった2022年4月にドバイでガーシーこと東谷義和氏に接触。5月にインタビューを行って記事を書いたが紙面には掲載されなかった。その後も伊藤さんは密着取材を続けて講談社から上梓したのが『悪党』だった。伊藤さんは8月に退社してしまうのだが、朝日新聞社の対応について同書にこう書いていた。

《結局、納得できる理由は最後まで聞けなかったが、シンプルに「ガーシーを取り上げたら面倒そうだ」という程度のことだったのだろう、と私は推測している。紙の部数も年々激減している新聞メディアでは事なかれ主義がかつてなく蔓延している。以前はこうした案件こそ面白がり、ギリギリのところで調整しながら掲載してくれる上司がいたが、最近では少なくなったと感じていた。それだけ新聞はリスクを敬遠し、冒険しなくなった。そして、そうした環境で育った記者がデスクなどの中間管理職になり、経験不足から原稿をうまく捌けないという悪循環が起きていた。

翌日、私は掲載不可の結論に改めて抗議するとともに会社に退職願いを出した。》

伊藤さんは朝日新聞で15年間働いてきたのだが、同書では「愛着ある会社を離れるのは寂しさもある」とも書いていた。

青木美希さんの著書出版をストップ

もうひとつ、同社の青木美希さんの事例にも少し触れておこう。北海道新聞で警察裏金問題の追及に従事し、朝日新聞社に転職。福島原発事故後の「手抜き除染」をスクープして新聞協会賞を受賞した女性記者だ。その後も原発をめぐる取材を自身のライフワークとして続け、2018年には講談社から『地図から消される街』という著書を出した。そしてさらに2021年に新たに書籍を出そうとしたところ、会社から認められないとストップがかかった。そうした経緯との関連は不明だが、2020年に青木さんは、記事審査室という、報道部門でない部署へ異動となった。この人事をめぐっては当時、いろいろな議論が起きた。

2023年6月3日に新聞労連主催で「言論機関の言論の自由を考える」というシンポジウムが開催され、金平茂紀さんや青木理さんらがパネリストを務めたが、青木美希さんはその場で自身の出版をめぐる経緯を報告。そのシンポでは三浦英之さんの事例も紹介された。

改定された「社外活動に関するガイドライン」

そういう経緯の中で、最近、会員制情報誌『FACTA』の10月4日付号外速報に掲載された「迷走する朝日新聞が『言論統制』/漏れなく社外の表現活動を『事前検閲』/『北朝鮮と一緒じゃないか』」という記事が話題になった。

そこにはこう書かれていた。

《報道と言論の質も販売部数も低下を続け、迷走する一方の朝日新聞社で、「言論統制」の強化が一段と進むことになった。

10月1日に突如、改定された『社外活動に関するガイドライン』がその震源。社外での講演、執筆、取材、出演などの表現活動については、もれなく編集局の「事前検閲」を受けることになるという。いったい何が起きているのか――。》

3年前に新設された「社外活動に関するガイドライン」が改定されたという記事だが、

《最大のポイントは「第2条」の(3)である。新たに(ハ)項を設け、ここで「職務に関する社外活動」の枠を「本社の報道・取材領域に関わる取材・執筆・出版等」に一気に拡大した。

新聞社は自然界の出来事も含め、社会のありとあらゆる事象を取材の対象にしている。したがって、新設の(ハ)項で網を広げることによって、勤務時間外であっても社員の活動は「職務に関する社外活動」と定義し、編集局外の社員であっても編集局幹部の「確認(監修)」を必須とした。》

結論として記事はこう結ばれている。

《職務外活動でも「本社の報道・取材領域に関わる」ものについては、本社と競合する取材・執筆・出版等を行わないように、と明記された。

ひとことで言えば「本社の意に沿わぬ言論活動はするな」である。

「新ガイドライン」に反する行為は就業規則違反とみなされるため、即、懲戒の対象になり得る。》

管理強化の背景にある事情は

2000年代初めまでは800万部発行と言われた朝日新聞は、今は部数が400万と半減しているという。もちろん部数減は同紙だけでなく、新聞界全体を襲っている深刻な状況だ。そうした状況に対応するために、各社とも社員を減らしている。特にこの1年間、朝日新聞社からはたくさんの社員が退社した。私の知り合いの記者も相ついで辞めたのだが、これまで個性的な仕事をしてきた記者が次々と辞めている印象がある。紙の新聞の未来に不安を感じて新たな仕事先を求めようとしたということと別に、どうも会社が組織の引き締めを図り、締め付けが厳しくなっている事情とも関わっているような気がしないでもない。

冒頭に紹介した三浦さんのスピーチでは「多くのメディア関係者の皆様は自由でしょうか」という問いかけがなされているが、既存のマスメディア全体が今、困難な状況に直面していることと、それは関わっているような気がする。

『太陽の子』の中で、三浦さんは、かつて朝日新聞のアフリカ特派員だった伊藤正孝さんのことを書いている。既に1995年に亡くなっている先輩記者だが、「私が最も影響を受けた人物」と書いている。まだ正式なアフリカ特派員でなかった社会部記者時代に日曜版の企画取材でアフリカに出張し、ビアフラ内戦を知って、現場に飛び込んだ。その伊藤さんの行動に勇気づけられたというのだ。

伊藤さんは私もよく知っていた人で、1987年に筑紫哲也さんの後任として『朝日ジャーナル』編集長に就任した時には、「『朝日ジャーナル』をどうしたらよいと思うか、意見を聞かせてくれないか」と呼びだされたこともあった。筑紫さんが独特な誌面づくりで話題になった後だけに、同誌を今後どうするか思案どころでもあったのだろう。

筑紫さんや伊藤さんの現役時代には、朝日新聞社にはもっと自由な空気があったように思う。最近の朝日新聞社は部数激減という危機を迎えて、余裕がなくなった、とはよく言われることだ。確かに新聞社の現状を考えれば大変な状況であろうことは容易に想像がつく。繰り返すが、それは朝日新聞に限ったことではないし、既存のメディア全体が抱えている問題でもある。

そうした状況をいかに乗り切っていくのか。メディアの幹部は難しい課題に直面しているのだが、この間、指摘されている朝日新聞社の管理強化といった問題は、そのことと関わっているように見えて、「大丈夫なのだろうか」と思わざるをえない。マスメディアが成長時期に持っていた「おおらかさ」が失われていくのは想像がつくが、現場の自由な空気が失われることは活気が失われることにつながっていく恐れがある。

朝日新聞は、もう30年以上、連載を執筆している東京新聞(毎週日曜の特報面「週刊誌を読む」)とともに、シンパシーを感じて接してきた新聞社だ。そういう思いがあるからこそ、この1年ほどのいろいろな出来事は気にならざるをえない。

今回の新潮ドキュメント賞のもうひとつの意義

新潮ドキュメント賞に話を戻してこの記事を閉じることにしよう。

《私はこの一連の連鎖に、この国に脈々と引き継がれてきた文化的な強靭さを垣間見たような気がしています。たとえひとつの方法ではうまく世に問えなくても、別のルートによって、問題を世に提起することができる。》

三浦さんが指摘したその事情は以前から言われていたことだ。ノンフィクション賞の権威はかつてに比べると低下している印象は否めないが、今回の新潮ドキュメント賞について言えば、出版社のノンフィクション賞の持つ意義を改めて思い起こさせてくれた。

[追補]朝日新聞社は上記記事で紹介した『社外活動に関するガイドライン』について10月18日、社内説明会を開催した。既にこの件は社内でもいろいろな意見が沸騰し、質問や意見がたくさん表明されると思われたが、会社側は既に取締役で承認されたとして、結果を説明するだけという位置づけだったようだ。しかも説明会自体がオンラインで実施された。2014年の慰安婦問題を機にした朝日バッシングの頃は現場での説明会で議論が沸騰し、大荒れになったものだが、今は会社側の真意をただそうとする社員の意見もチャットで伝えるという方式。しかもチャット自体も全体に共有はされなかったという。大荒れになる要素をあらかじめ完全に排除したやり方だったというのだが、うーん、社内の言論自由をこんなふうに抑え込んでしまうというのは、言論報道機関としてどうなのか。これで大丈夫なのか。