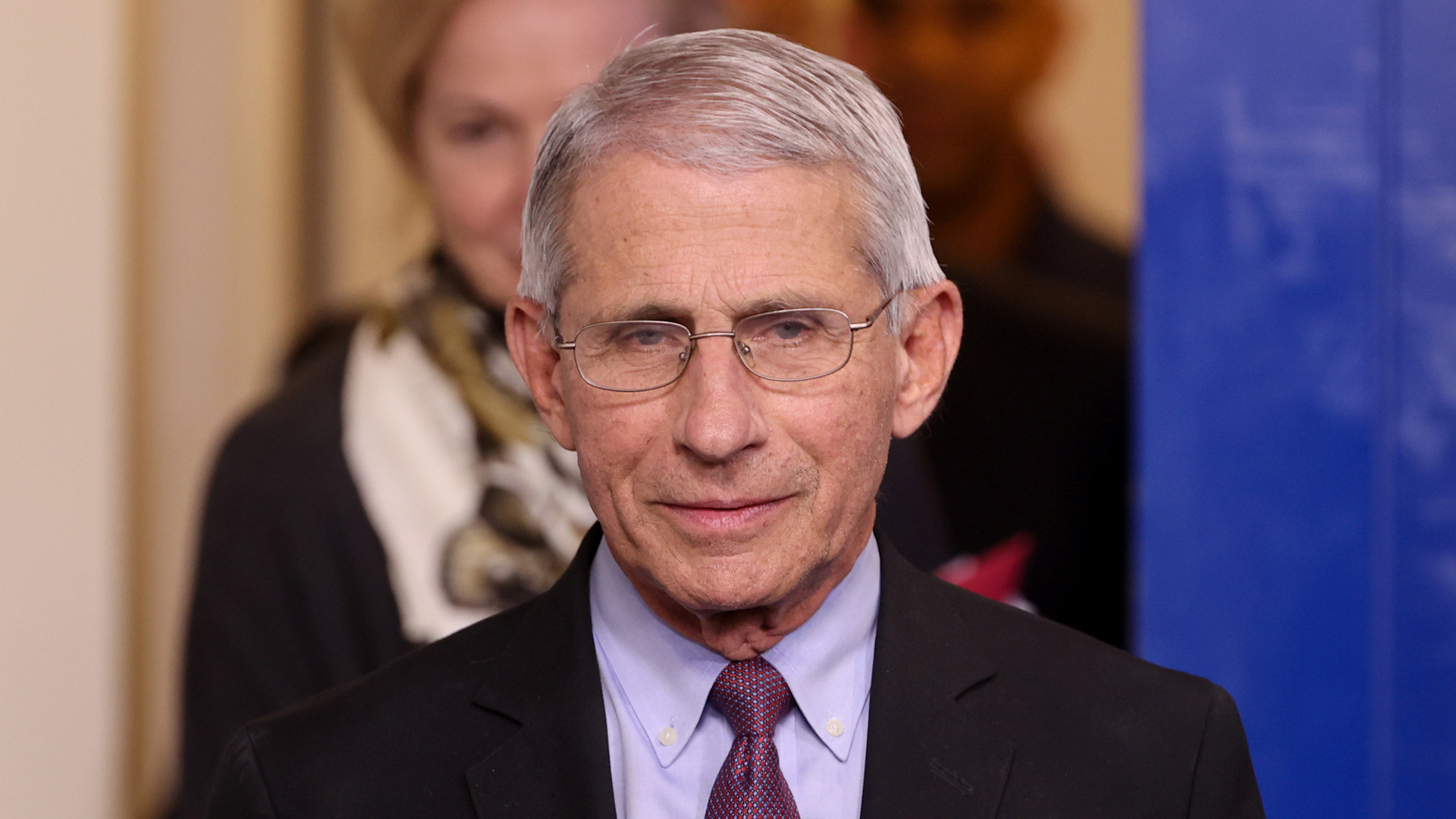

コロナで変わる、良い男の定義:ファウチ博士は映画スターよりセクシーか

ブラッド・ピット、ジョージ・クルーニー、キアヌ・リーヴス、ジョニー・デップ、ハリソン・フォードに共通するのは?ひとつは映画スターであること。もうひとつは「People」誌の「今も生きている、最もセクシーな男」に選ばれたことだ。ところが、今年はこの戦線に異常が起きそうである。映画業界から最も遠いところにいる79歳の免疫学者アンソニー・ファウチ博士を推す声が、アメリカでやまないのだ。

新型コロナのパニックが始まって以来、連日の会見ですっかりおなじみの人となったこの医師は、感情も、余計な期待や想像も混ぜることなく、冷静沈着に事実だけを伝えて、アメリカ人の信頼を集めてきた。経済再開が始まったところに不都合な真実の数々を言われたくないというトランプの思惑なのか、ここ数日はテレビに出ていないが、人気ぶりはあいかわらず。最近ではなんと、彼の名前を入れた女性用下着まで発売されている。

発売元は、カナヴァという会社。ウェブサイトには、商品の説明として「アンソニー・ファウチは典型的なセックスシンボルではないかもしれません。しかし、私たちは今、典型的ではない時を生きています」とある。売り上げに応じてニューヨークの医療関係者に寄付をする、このチャリティコレクションを思いついたのは、「彼に『ありがとう』以上のことを言いたいというみなさんの声を聞いたから」だそうだ。

このコレクションで、彼にはお仲間もいる。やはりコロナ禍でリーダーシップを発揮しているニューヨーク州知事アンドリュー・クオモと、カリフォルニア州知事ギャヴィン・ニューサムだ。ニューサムの売り上げに対する寄付は、カリフォルニアの医療関係者に寄付されるとのこと。L.A.の会社とあり、もしかしたら近々、L.A.市長エリック・ガーセッティの商品もデビューするかもしれない。

このフィーバーぶりを、冷めた目で見つめている人たちもいる。「L.A. Times」紙のメアリー・マクナマラはそのひとりで、コラムの中で「お願いですから、アンソニー・ファウチ博士を『最もセクシーな男』にという署名運動をやめてもらえますか?それが無理なら、せめてその話はしないでもらえますか?」と書いた。もちろんファウチ博士のことは強く尊敬するが、それだけになおさら彼をポップカルチャーアイコンにしてしまいたくないというのが、彼女の主張。リアリティ番組やソーシャルメディアの台頭で、誰もが簡単に“専門家”になってしまえる今、彼について同じように騒ぐのではなく、「本物の専門家だけを専門家と呼んでいた頃に戻りましょう」と、マクナマラはいう。「ファウチは、誰もそれを聞きたくない時ですら、事実を繰り返し語ることでスターになりました。それは‘セクシー’ではなく、‘感嘆すべき’こと。でも『People』にその部門はありませんよね?」と、彼女は挑む。

今の時代に見合った人選なら、やはりファウチ博士

それでも、「People」がファウチ、クオモ、ニューサムらを次の候補に考える可能性は、十分にある。とくに近年、「今も生きている、最もセクシーな男」は、時代を考慮しつつ選ばれてきたからだ。

たとえば、オスカーの演技部門候補が全員白人だったことから「#OscarsSoWhite」運動が最高の盛り上がりを見せた2016年には、ドウェイン・ジョンソンが選ばれている。実際、彼は超売れっ子だし、この号が出るのと同時期に声の出演をした「モアナと伝説の海」の公開が控えていたという事情もあったが、黒人が選ばれたのは、1996年のデンゼル・ワシントン以来、20年ぶりのことだった。翌2017年はブレイク・シェルトンで白人に戻るも、続く2年はイドリス・エルバとジョン・レジェンドである。政治的に正しくなければというだけでなく、セクシーの定義の変化を受けての人選と考えるのが妥当だ。

2020年は、コロナによる外出禁止令で新作映画の公開がストップし、劇場で映画を見ることから遠ざかった年。そして何より、人は、「一番大切なものは何か」を思い出すことになっている。そんなふうに価値観が大きく変わった中で、いつもと同じようにイケメン俳優を指名し、「セクシーだ」「かっこいい」と騒ぎ立てたなら、いつも以上に「どうでもいい」と思われるだけだ。どうしてもエンタメ界の人にこだわるならば、L.A.でコロナ検査数を増やすのに大きな貢献をしたショーン・ペンがいいかもしれない。彼は一度もこの肩書をもらっていないし、いつかあげるなら、今年がふさわしい。

ただ、全米から最も共感を得られるのは、やはりファウチかクオモだろう。どちらも捨てがたいので、たとえば一番はファウチにあげて、クオモ州知事を次点にしてはどうか。いや、CNNのジャーナリストである弟のクリスとくっつけて、兄弟での受賞にするのも良いアイデアではないか。マクナマラさんには相当に呆れられそうだが、そうわかりつつも、低俗な筆者は、ニュースを見るたびに、ついついそんな想像をめぐらせてしまうのである。