「息の長い歌い手に」~松本の音楽祭《オネーギン》でオペラ・デビューした大西宇宙さんに聞く

毎年夏に長野県松本市で開かれる恒例の音楽祭。「サイトウ・キネン・フェスティバル松本」から「セイジ・オザワ 松本フェスティバル」と名称変更して5回目となる今回、オペラ《エフゲニー・オネーギン》でバリトンの大西宇宙さんが題名役を務めた。1992年に始まった同音楽祭のオペラ公演で、日本人の歌手が主役を歌うのは初めて。大西さんは、孤独な主人公の内面を深掘りし、心の奥を照らし出すような歌いぶりで、堂々たる日本でのオペラデビューを果たした。

その大西さんに話を聞いた。

出番が分かったのは…

――おめでとうございます。オネーギン、素晴らしいパフォーマンスでした。

「ありがとうございます」

――予定していた歌手(マリウシュ・クヴィエチェン)がケガでキャンセルとなり、代役として別の歌手(レヴァント・バキルチ)が来日しましたが、3公演のうち初日と楽日を大西さんが務めました。カーセンの美しい演出ですね。

「このプロダクションは、シカゴで3年前に、やはりクヴィエチェンのカヴァーをしたことがあります。この時は、本番は出ていないのですが、お客さんを入れた公開ドレス・リハーサルの時、急に彼の体調が悪くなって、最後の場面だけ出ることになりました。

館内放送で呼ばれて、行ってみると、衣装係が衣装を投げて寄越して、演出助手が走ってきて"Are you ready?(いい?)"と迫ってきて、”y,yheah(は、はい)”とか言ってると、すぐに音楽が始まって……。これで結構、度胸がつきましたね。

今回は、クヴィエチェンのキャンセルが決まって、『もしかして歌えるかな』と思ったのですが、そう甘くはなく、別の歌手が決まりました。僕は8月5日に松本に入って、ずっとレヴァントさんのリハを見ていました。カヴァーとして、何が起きても対応できるように準備はしていました。マエストロ(ファビオ・ルイージ)がカヴァーの練習も見に来てくださって、アドバイスもいただきました」

――今回は、いつ出演が分かったんですか?

「結構ギリギリまで、分かりませんでした。HP(舞台通し稽古)の前日、『マエストロが、大西でHPを聞きたい、と言っている』と言われ、その後GP(舞台総稽古)にも出て。本番に出ると分かったのは、その後です。

(楽日の)8月24日も、2日前に演出家から『初日のダメ出ししていい?』と言われ、『ということは、24日も歌えるのかな…』とちらっと思いました。でも、出られると思ったら結局出番がなかった、ということはこれまで何度もあったので、あまり意識をしないようにしていたんです。音楽祭としてもキャストを変更するのは大変なことですし。実際に分かったのは前日です」

「オペラはチームプレー」

――最初の本番は緊張しました?

「よせばいいのに、直前にSNSをチェックしてしまったんですね。そしたら、『代役の代役かよ』『よりによって主役が日本人か』といったコメントが……。それを見て、『やってやろうじゃないか』と気負ってしまい、それがプレッシャーになって、最初は緊張してしまいました。

それにHPやGPでは、本番で歌うはずのレヴァントさんの動きをコピーしてやるのがカヴァーとしての仕事だったので、本番が始まってすぐには、自分をうまく解放できないというか、まだ型にはまっていたというか、ちょっと動きがぎこちなかったと思います。

でも、舞台の上では、合唱(東京オペラシンガーズ)も共演者も、みんな僕の味方で、応援してくれるのが分かるんですよ。それで、心に一気に火がついたというか、覚醒したような気持ちになった。『自分が描きたいオネーギンをやろう』と思って歌うことができました。

タチヤーナ役のアンナ・ネチャーエヴァには本当に助けられましたし、レンスキー役のパオロ・ファナーレも、小声で声をかけてくれたり、客席からは分からないように歩き出すタイミングとかを教えてくれたり。マエストロも裏方さんも、みんなが味方になって応援してくれた。この本番で、舞台上の絆の大切さをつくづく感じました。オペラって本当にチームプレーなんですよね」

オネーギンとは

――大西さんにとってオネーギンというのはどういう人物ですか?

「ちょっと僕と似ているところがある。周囲が見ている自分と、自分が見ている自分が一致しないで、そのギャップに悩むところ、とか。彼は、おじさんから遺産をもらって、自分の力でもないのにお金持ちになってしまう。他人は、そんな自分を幸せだと見ているけど、彼は自分を幸せには思えず、むしろ嫌悪感を持ってしまうんですね。最後に、タチヤーナに思いが行くのは、自分が失ったものへの執着だと思います。自分が友人を殺してしまい、そうした失った大切なものを、タチヤーナを手に入れれば取り戻せるんじゃないか、みたいな……。彼は自分の人生への懐疑が強い。僕も1人でいると、結構人生に悲観しちゃうところがあるので、そういうところは結構共感してしまいます」

吹奏楽から歌へ

――その辺は追々伺うとして、大西さん自身のことを少しお尋ねします。お名前は「宇宙」。「たかおき」と呼ぶのですね。

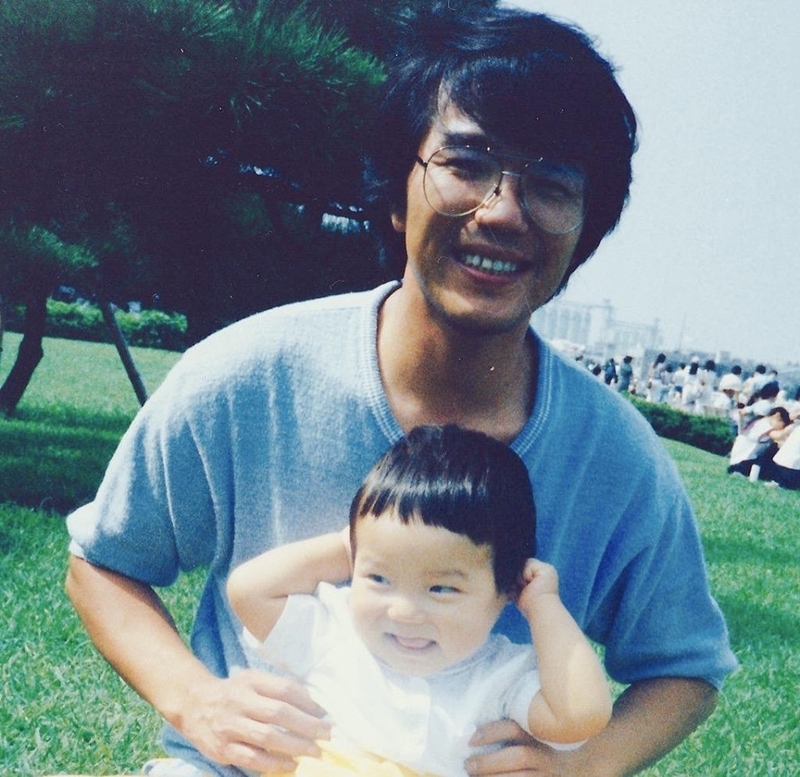

「キラキラネームのはしりですかね(笑)。おやじが、宇宙飛行士になって欲しかったらしいです。父はエンジニアで、普通の大企業のサラリーマン。宇宙飛行士のような大きいことをやって欲しいと思ったのかな。今となっては、覚えやすい名前をつけてくれたと感謝してますが」

――お生まれはどちら?

「東京で、育ったのは神奈川県相模原市です」

――音楽との出会いは?

「小さい頃から習い事で。気がついたらピアノを習っていました。でも練習は嫌いで、全然うまくならなりませんでしたね。ごく一般的な家庭で、両親が音楽好きというわけでもなく、家にクラシックのCDは一枚もなかったですし」

――どんな子ども時代を送りました?

「先日、実家の整理をしていたら、幼稚園の通信簿が出て来て『物語と現実の区別がついていません』と書いてありました(笑)。ひとりっ子で、すごく頑固で、言い出したら聞かない、という子だったそうです。中学で吹奏学部に入ったのが転機だったかな。高校(東海大相模)は吹奏楽の強豪校。でも、僕は楽器はあまり上手じゃなくて、レギュラーにはなれませんでした」

――楽器は?

「チューバ。中学の時、最初はコントラバスをやりたかったんですけど、『足りてるから。チューバが足りないから、男の子だし』というので。高校の時の音楽の先生が、オペラのビデオを見せてくれたり、《オー・ソレ・ミオ》を1人ひとり歌わせたりする人で、すごく楽しかった。みんなの前で歌ったのは気持ちがよかったし、《アイーダ》を見た時は、こういう世界に入れたら幸せだろうな、と思った。

それで歌のレッスンに通い始めた菊池英美先生(武蔵野音楽大教授)のところで『めっけもんだ』とおだてられて、『自分が行く道はこれだな』と」

大切な人の死と向き合う

――それで武蔵野音大へ。

「僕が頑固なのを知っているので、父親も『お前がやりたいことなら』と言って音大に行かせてくれました。ところが、その父親が、大学卒業直前に亡くなってしまったんです。僕のソロを一度も聴いてもらってないんですよね。卒業演奏会に出られたら、初めて聞いてもらえる、と思っていたのに、その数ヶ月前に」

――突然?

「心臓発作で突然だったんです。しかも、発見者は僕でした。その頃、僕は下宿生活していたんですが、会社の方から『お父さんと連絡がつかない』という連絡をもらって、実家に戻って2階に倒れているのを見つけました。もう救急車を呼ぶような状態ではありませんでした。そのあともいろいろ大変で……。

でも1週間後に大学院の試験があって歌わなきゃいけなかった。それを乗り越えたことで、少し強くなれたかもしれない。ここまでおやじが後押ししてくれたのに、やめてしまったら悲しむと思ってがんばれた。今も、どこに行っても見守ってもらっていると思う」

――強烈な体験でしたね。

「実は、留学中にも、高校時代の大事な友人を病気で亡くしているんです。僕はアメリカにいて、病気をしていたことも知らずにいた。同級生がメールで亡くなったことを知らせてくれた時には、辛い時にそばにいて上げられなかった罪悪感でいっぱいになりました。その3か月前には、東日本大震災があって、この時にもみんなが大惨事を体験しているのに、自分はその場にいなくて、帰ることもできない、というのに罪悪感を覚えたばかりでした。

そういうこともあったので、自分が親友を死なせてしまい、時間を巻き戻したい、失ったものを取り戻したいと執着するオネーギンの気持ちは、なんとなく分かるような気がするんです。この2つの身近な人の死で、僕にとっては、『死とどう向き合うか』というのが大事なテーマになったように思います」

「これで音楽家として生活できる」

――留学はなぜアメリカだったんですか?

「何でも勉強したかったので。日本での先生はイタリアものが専門だったんですけど、僕はフランスものやドイツリートもやってみたいし、それ以外にもいろいろ勉強してみたかった。いろいろやるならアメリカかな、と。あと、オペラに関してはイタリアやドイツが本場だとすると、アメリカは外国なんですよね。僕はオペラも、あくまで外国人の視点で勉強してみたかった。

アメリカを選んだのは、大正解でした。すごくいい先生にも出会ったし。それぞれのジャンルのエキスパートがいて、手取り足取り教えてくれました。その分厳しくて、2回欠席したら単位がとれないとか、大変でしたが…」

――いろんな言語も学ぶんですか。

「会話というより、歌う時の発音の先生がいて、ドイツ語、フランス語、ロシア語、イタリア語、スペイン語、日本語、英語では歌えるようになりました。すごく忙しかったですけど、充実していました。今回の《オネーギン》は、ロシア語の発音がきれいだったとほめていただいて、そこはものすごく一生懸命勉強していたところだったので、うれしかったです」

――この頃には、もうソロの歌い手としてやったいくんだ、とはっきり決めていた。

「そうですね。音大の時には、まだ自信も持てなくて、どっちに転んでもいいように教職もとって、母校に行って3週間の教育実習にもやったりしましたけど。周囲からは意外に見られましたけど、僕、結構堅実なんです(笑)」

――卒業して、オーディションを受けるようになり……

「学生のうちから、結構受けていて、シカゴ・リリック・オペラ歌劇場との契約が決まりました。月給が出て、これで音楽家として生活できるようになったんだな、と思いました。それで結婚もしました」

ホロストフスキー賞を受けて

――そして、今回日本でもオペラデビュー。これからやりたいことや目標は?

「いろいろ歌ってみたい役はありますけど、目先のことでは、あんまり目標らしいものはありません。それより、長く歌える、息の長い歌い手になりたい。バリトンでこの年は、まだまだ若造なので、今はどんどんやれる役を増やしていきたい」

――パーヴォ・ヤルヴィ指揮のN響《フィデリオ》でドン・フェルナンドを歌ったのもよかった。

「素晴らしい人たちと共演できるというのは、ものすごくいい経験になります。日本は、そういう機会が多いですよね」

――新国立劇場でも歌って欲しいし、いつかはメトで《オネーギン》を歌えるといいな。今回のプロダクションの初演はメトで、ホロストフスキー様がオネーギンを歌ったんですよね。

「去年、ニューヨークで出たコンクールに、ディミトリー・ホロストフスキー賞というのがあったんです。

ホロストフスキーは憧れだったので、この賞がとれたらいいなと思っていたら、いただくことができました。奥様のフローレンスさんがプレゼンターだったので、『僕も(ディミトリーと)同じ10月16日生まれなんです』と言ったら、『運命ね』と言って下さいました。1位になったこと以上に、ホロストフスキー賞がうれしかった」

――オネーギンも、きっと運命づけられた役なので、これからも大事に歌い続けて下さいね。ところで今後の予定は?

「1月にノースキャロライナ・オペラで《道化師》のシルヴィオをやります。2月にいずみホールでマーラーの《大地の歌》を、3月にカーネギーホールで《ドイツレクイエム》を歌うことになっています。ヨーロッパではオペラデビューがまだなので、来週からオーディションを受けに行ってきます!」