時空を超えた「オジャパメン」──K-POP歌手・IUが見せたポップカルチャーの将来像

「オジャパメン」復活

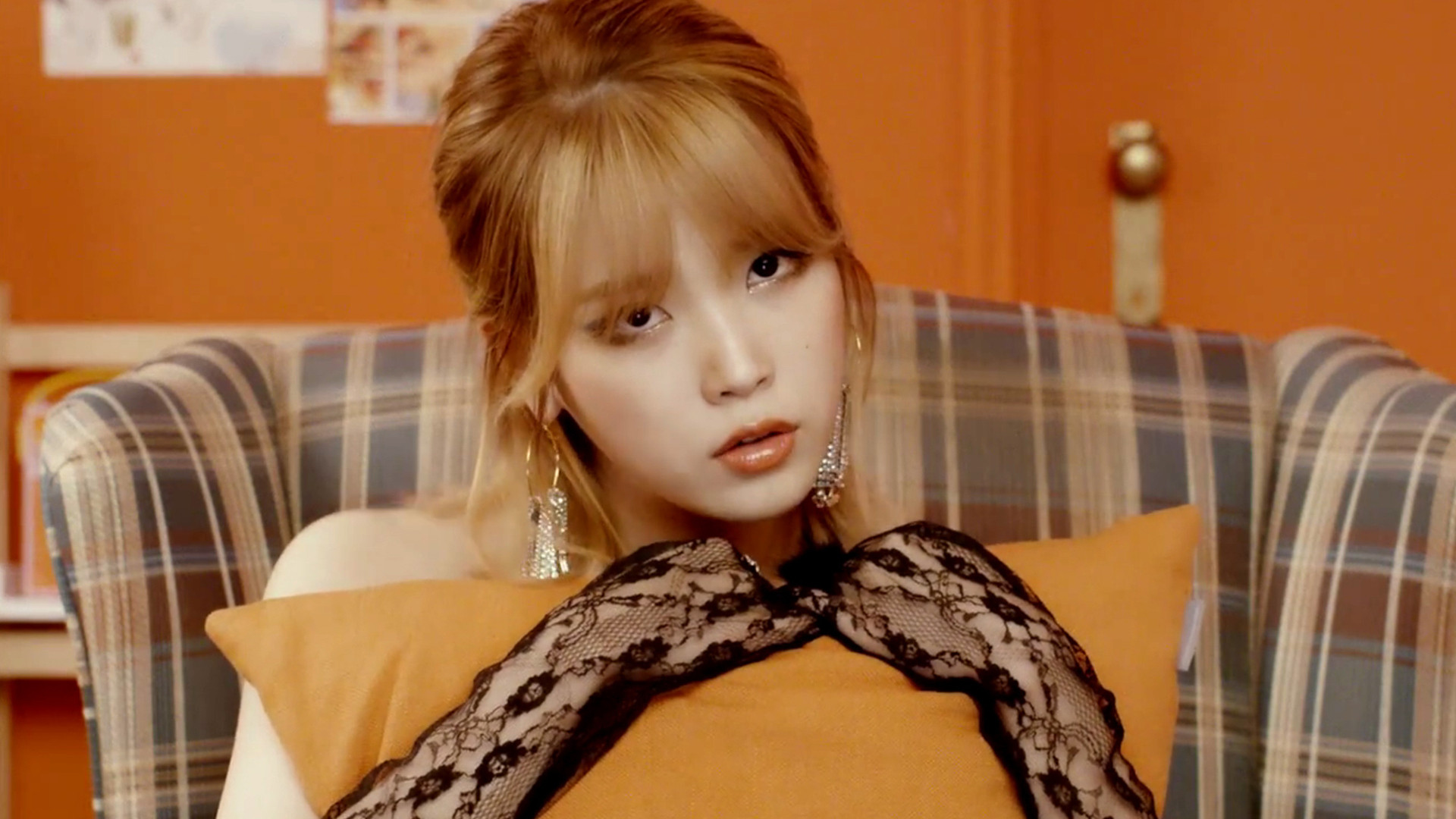

先日、K-POPシンガー・IUが新曲「ゆうべの話(原題:オジェパム イヤギ)」を発表した。日本では、それを聴いて驚いたひとも少なくないはずだ。なぜなら、とても馴染みがある曲だったからだ。そう、それはあの「オジャパメン」だった。

もしかしたら「オジャパメン」は、日本でもっとも早く知られたK-POPだったかもしれない。

1996年、「ゆうべの話」は『ダウンタウンのごっつええ感じ』のエンディング曲に採用された。歌うのは、番組のレギュラーメンバーであるダウンタウン(松本人志・浜田雅功)、東野幸治、今田耕司、130R(蔵野孝洋・板尾創路)の6人。タイトルは、歌い出しの一説から取った「オジャパメン」とされた。

しかもこのとき特筆すべきは、原曲の韓国語詞のまま歌われたことだ。歌詞字幕では韓国語がカタカナで表記され、「ツンツルテンマタン」という歌詞では、6人が「頭ツルツル」といった振り付けで踊った。いまほどK-POPが浸透していないこの時代、お笑い番組にとって韓国語はおもしろおかしく聴こえる謎の呪文のようなものだった。

しかし、当時もっとも人気のあったバラエティ番組で毎週披露されたこともあり、この曲がかなり多くのひとに届いたのも間違いない。それまで韓国の歌謡曲と言えば、日本では80年代に渥美二郎のカバーでヒットしたチョー・ヨンピルの演歌「釜山港へ帰れ」が有名だったくらいで、ほとんど知られることはなかった。それだけにゴールデンタイムで「オジャパメン」が披露されたのは、いま思えばとても唐突だった。

KARA誕生の裏に少年隊の存在

「オジャパメン」の原曲「ゆうべの話」が韓国で発表されたのは、1987年のことだ。歌ったのは、3人組の男性アイドルグループ・ソバンチャ(消防車)である。ミリオンセラーの大ヒットとなった「ゆうべの話」は、デビューしたばかりの彼らの代表曲となった。

ソバンチャは、カラフルな衣装を着てダンスをしながら歌う。そのコンセプトは明らかに日本のジャニーズアイドル、とくに当時に大人気だった少年隊を模していた。当時、韓国では文化保護政策によって日本の歌謡曲は禁止されていたが、ラジオやカセットテープ、当時普及しつつあったCDによって、実際はかなり浸透していた。

「ゆうべの話」は、曲も80年代の流行を上手く取り入れた構成だ。日本のC-C-Bを思わせるシンセサイザーや電子ドラムを使ったサウンドに、ファンが合いの手を入れやすい間を多く作ったシンプルな曲調だ。ソバンチャが歌い踊る当時の映像を観ると、少年隊ほどの歌唱力やダンス力はないものの、新しい文化に触れたファンたちが熱狂している様子が見て取れる。

1987年とは、韓国社会にとっても重要な年だ。ソウルオリンピックを翌年に控えたこの年、軍事独裁政権下で学生運動は日に日に激しさを増していた。そんななか、与党の大統領候補だった盧泰愚(ノ・テウ)が6月29日に「民主化宣言」をする。そして12月、盧泰愚大統領が誕生し、韓国は民主制に移行する。

「ゆうべの話」が若い女性たちの流行ったのは、こうした時代だった。それは、明るい時代の幕開けを予感させる曲でもあったのだ。

「韓国初のアイドル」とも言われるソバンチャは、結果的にK-POPの先駆けと言える存在となった。旧宗主国でもある日本を参考にしたグループアイドルの制度はそのまま根付き、後年登場するソテジワ・アイドゥルなどのビッグスターに繋がっていった。

ソバンチャをプロデュースしたイ・ホヨンは、1991年に芸能プロダクション・大成企画を立ち上げ、そこで多くのアイドルを手がける。DSPメディアに社名を変えた90年代後半には、男性グループのSechs Kiesと女性グループのFIN.K.L(ピンクル)がともに大ブレイクし、K-POPシーンの中枢を担っていく。その後、他のプロダクションの興隆もありその勢いは弱まるが、00年代後半に入るとKARAを誕生させ、本国よりも日本で大ブレイクする。

この間、ソバンチャのデビューから20年の月日が経っているが、「ゆうべの話/オジャパメン」がヒットしたからこそKARAが生まれた、と言っても過言ではないだろう。

ネタだった「オジャパメン」

それにしても、なぜダウンタウンの番組で突然「オジャパメン」は歌われたのか。

実はこの曲は、日本に輸入される前に台湾で火がつき、そこからシンガポールに飛び火し、そしていつしか中国のディスコで流れるようになっていたという。その際、曲名は各国で語呂のいい「オジャパメン」になっていた(北海道新聞夕刊1996年10月26日付)。インターネットがいまほどは浸透していなかったこの当時、国や言語を超えた情報の伝達はまだまだマスメディアを中心としていた。おそらく番組スタッフがこの曲を知り、カバーすることを提案したのだろう。

一方この頃の日本は、小室哲哉を中心に音楽産業が最盛期を迎えていた時期だ。ダウンタウンが『HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP』のMCを務めていた時期とも重なる。そんななかでの「オジャパメン」は、あくまでもお笑い番組のネタだった。96年当時、87年のサウンドは古臭く聞こえ、ダウンタウンたち6人もその頃はだれもはいていなかったツータックのパンツに、おそろいのスカジャンを着て踊っていた。

そこにはノスタルジーもあったものの、まだまだ呪文に聞こえる韓国語とともに、80年代的な「ダサさ」がネタとされていた。K-POPブームの先鞭となったBoAが『HEY!HEY!HEY!』に初出演したのも、それから5年後のことだ。

一方、本国の韓国では、「ゆうべの話」は幾度もカバーされてきた。記憶の新しいところでは、2014年に男性グループ・ZESTのデビュー曲が有名なところだろう。

そうしたリメイクだけでなく、韓国では常に耳に入ってくる空間で「ゆうべの話」は流されてきた。日本で言えば近藤真彦の「ギンギラギンにさりげなく」のような存在感だろうか。

たとえば昨年は、ソバンチャ元メンバーのイ・サンウォンがWANNA.Bなど女性グループとともに、各地でフラッシュモブ「がんばれ青春!キャンペーン」を行った。韓国国際芸術院が後援するこの企画は、大人数ダンスの映像を拡散させて、文化振興につなげようとするものだ。そこで選ばれたのが、だれもが知るこの曲だった。

日本でも「オジャパメン」は忘れられていない。都市対抗野球では、トヨタ自動車が応援ソングに採用している。「カッセカッセ○○」と合いの手が入れられ、サビの部分は「打つぞ、ホームラン~」という歌詞になっている。アマチュア野球の応援歌は、大ヒット曲というよりも、耳に残るわかりやすい構成の歌謡曲が使われる傾向にある。「オジャパメン」はその点において採用されたのだろう。

閉塞状況を打開する“過去”

少年隊、ソバンチャ、ダウンタウン、IU──ここまで見てきたように、30年間に渡って東アジアで続いてきた「オジャパメン」は、多くのことを教えてくれる。

1987年に生まれた「オジャパメン/ゆうべの話」は、ちょうど30年のタイミングでIUにカバーされた。1993年生まれで24歳のIUは、生まれる前の大ヒット曲を歌っている。ただ今回のIU版は、これまでの「ゆうべの話」の展開とちょっと異なっている。

それは単なるノスタルジーではなく、かといって前述のZESTのような大幅なアレンジを加えているわけでもない。原曲のメロディラインやテンポはそのままに、シンセサイザーを抑えめにしたシンプルなサウンドにしている。これによって80年代ポップスの印象は弱められている。このあたりのバランスは絶妙だ。

ミュージックビデオも、ディスコが出てくるので単なるレトロ調かと思いきや、映像を退色気味の色調にし、テレビのなかにいるもうひとりのIUの衣装(ボーダーのニット)が90年代中期のスタイルであるなど、さまざまな時代のファッションを混在させている。それゆえノスタルジックでありながらも、同時にノベルティ(新規性)がある。

つまり後ろ向き(ノスタルジー)でありながら、同時に前向き(ノベルティ)である──IUの「ゆうべの話」から感じ取れるのは、そうしたメッセージだ。日本で言えば、若い実力派の女性歌手が「ギンギラギンにさりげなく」をカバーし、さらにノベルティを発揮したようなものだ。

IUの例だけでなく、6年前のT-ARA「Roly Poly」など、K-POPはノスタルジーとノベルティを上手く両立させてきた。それは、音楽にかぎらずこれからのポップカルチャーには欠かせないヒントでもあるだろう。

成熟社会では、個々人の思考や志向が多様化していくことは避けられない。先進国はどこもそうした状況に陥っている。当然、文化や文化産業もそうした状況のなかにある。そのとき、各カテゴリー(マーケット)に単純に対応=ニーズを満たしていけば、縮小再生産の道をたどる。ポップカルチャーの場合は、受け手と送り手がとともに歳を取って中年サブカルマーケットを構築できれば幸せだが、多くは分化を繰り返して結果的に雲散霧消してしまう。

そうした閉塞状況を打開する要素は、概してふたつある。ひとつは“外部”であり、もうひとつが“過去”だ。

このとき、前者には大きなリスクもある。現在における“外部”とは、すなわち特定の他国を指すのではなく、欧米を中心としたグローバリズムを意味する。世界の流動性が日に日に増すなか、そこにいとも簡単に呑み込まれる可能性もある。

それよりもリスクが低く、同時に手近なのは“過去”だ。「オジャパメン」の場合は、そもそも韓国の外部(日本)の少年隊をきっかけにして生まれ、現在はそれが内部(韓国)の過去となり、IUはそのリソースを使って未来への道筋をつけた。それはまるで、中華そばがラーメンとなり、さらに独自の進化を遂げていくプロセスのようだ。

ただし、“過去”を使うことにも大きなリスクがある。それは、単なるノスタルジーの材料としてしまい、結果、自閉化するリスクだ。保守化ですらないその態度は、ゆっくりとではあるが、多くの死屍累々を生む。

必要なのは、“過去”をひとつのリソースとし、そこからいかに未来を講ずるかだ。IUの「オジャパメン」は、そこでしっかりとした回答を見せたのである。