「銀行に成りさがるな」お金の暴走を止められるのはローカル・コミュニティの力

昔から日本には「頼母子講(たのもしこう)」と呼ばれる、相互扶助のしくみがあります。組合員が一定のお金を入れ、入札や抽選によって順にお金を受け取り、全員に行き渡るまで行うもの。家を建てる際や、家畜を買うなどまとまったお金が必要な時のために、周囲と協力し合ってお金を工面する方法でした。

今でこそ株式会社は株主の利益優先ですが、企業も、もとは相互扶助の目的で始まったと教えてくれたのは、城南信用金庫顧問の吉原毅(よしわら・つよし)さん。「グローバル資本主義はけして我々の経済をよくしない、むしろ逆」と主張。対して、小さな単位の地域ごとに経済の循環をよくしていくことが一つの打開策ではないかと話します。

数字を追求するばかりで、働く喜びを感じにくくなっている社会。その負の面にどう向き合っていくかを探る連載「ローカルから始める、新しい経済の話」の第4回は、吉原さんに、本来、金融機関のもっていた役割、その原点を取り戻すカギとなる地域コミュニティについて、話を伺います。

信用金庫とは何か? 協同組合の金融部門

吉原さんは、1977年から城南信用金庫につとめ、2010年に理事長に就任。理事長を退いた後も、相談役を経て顧問をつとめる、金融畑一筋の方です。

そもそも、信用金庫とは何でしょうか? 金融だから銀行と同じようなものと思われるかもしれませんが、じつは大きく違います。銀行は株式会社で、営利法人。一方、信用組合や信用金庫(以下、信金)は、地域の個人や中小企業を会員とする協同組合組織で、非営利法人です。

信金は、もとはイギリスの労働者たちが、よりよい生活物資を手に入れるためにお金を出し合ってつくった協同組合がルーツ。議決権は一人一票、物ごとは話し合いによる合意で決まります。農協や生協も協同組合。日本には148の信用組合と、261の信用金庫があります(2018年3月時点)。

吉原「歴史をさかのぼれば、企業も組合のようなもので、金儲けを目的とした組織ではなかったんです。大きな橋をかけるとか、パン工場をつくるとか、公共に役立つ大きな建物を建てるなど、一人ではできないことをみんなで協力してやろうとできたもの。力を合わせて公共の目的を果たすことが目的だったのです。ところが株式会社というものができると、俺が金を出したんだから会社の方針を決める権利があると言い出す“株主”が現れた。まぁお金を出す人だから仕方ないなって、株主の言うことがすべてになっていったのが、資本主義の誤りの始まりではないかと私は思っているんです」

「銀行に成りさがるな」、お金の暴走を止めるのが金融の役割

公共的な使命があと回しになり、金さえ集まればいいという考えが優先されて、公害や貧富の差、人間を道具扱いする労働など、企業という組織の悪い面が進んできた。その資本主義の暴走は今も続いているし、状況は悪化していると吉原さんは話します。

吉原「私は市場経済を否定しているわけではないんです。でも今の資本主義のあり方には限界がある。すべての原因は、お金の暴走です。それを助長させるのが、株式会社という形態ではないか。じつはアダム・スミスも上場株式会社なんて、企業システムとしては欠陥だらけと言っているんです。経営学のピーター・ドラッカーも、会社で株主が一番えらいなんておかしい、会社に関係するすべての人たちが幸せにならないと経営はうまくいかないし、そういう会社があってはならないと言っています」

歴史的にみると、もとは銀行も株式会社ではなく、パートナーシップ組織、協同組合形態でした。信金と同じような役割を担っていました。

吉原「本来、景気変動に翻弄される企業を救済し、社会を安定させるのが銀行の役割でした。営利組織であってはその役割が果たせないだろうと、イギリスでは1834年まで、銀行が株式会社化するのは認められていなかったほど。それが、ちゃんと規制をすれば大丈夫かなと株式会社になりましたが、やはりダメだった(利益重視に陥ってしまった)というわけです」

吉原さん自身、信金に勤め始めたばかりの頃は、銀行との違いをわかっておらず、ある消費者ローンの商品を提案して、当時の城南信用金庫の会長・小原鐵五郎(おばら・てつごろう)氏に「いつから私たちは銀行に成りさがったんだ」とひどく怒られたのだそう。

“成りさがった”という言葉は、小原会長が「社会的な役割を果たす組織としては、銀行よりも信金の方が上をいっている」と自負していたことが伝わってくる印象的なエピソードです(*1)。

ところが今では信金も、利益優先になっているところがあり、吉原さんは城南信用金庫の理事長に就任した際、「原点回帰」を掲げて組織改革を進めてきました。

ローカルエコノミーとは、暴走しない経済

なぜこれだけお金偏重の社会になってしまったのか。吉原さんは、株式会社化に加えて、マーケット、市場主義になってしまったことが一つの理由だと話します。

吉原「マーケットを通じて、私たちは世界中とつながることができるようになりました。時空を超えて、モノとお金をやり取りできる。けれど逆を言えば、マーケットはお金という単純なシグナル情報を交換する場にすぎないんです。それ以外の情報はすべてそぎ落とされて、損得と商品のやり取りに集約されてしまう」

金額だけでモノの価値が判断されるため、安ければ安いほどいいとか、不良品を押し付ければいいということが平気で起こる。人間的な道徳を超えてエコノミーが暴走しやすい。

一方、お金だけでなく、より複雑な人間関係や思いやり、文化、言葉など総合的な情報とともにモノやサービスを交換できる場がこの世にはあって、それがローカルコミュニティだといいます。地域の中では、おのずと「お互いさま」の感覚や、「この人にこの仕事を続けてもらわないと自分も困る」といった共同体の意識が働き、非人道的なふるまいが、抑制されるということ。

吉原「ローカルって何かというと、つまりはコミュニティです。コミュニティ内では、そんな公害はだめでしょうとか、その働き方は非人道的ですよね、といった風に自浄作用が働きます。お金以外の情報も見えますから。人と人の関係の中で、政治的、社会的に解決される。コミュニティの中にもマーケットはありますが、社会の中に経済が組み込まれているんです。そういう意味で、ローカルエコノミーは、暴走しにくいエコノミー。人の幸せにつながるエコノミーではないか、ということです。そのローカルコミュニティを復活させる役割が、信用組合や信金にはあります」

信用組合は、どうローカルコミュニティの潤滑油になるのか

では、信用組合、信用金庫は具体的にどんな仕事をしているのでしょうか?

城南信用金庫と同様、第一勧銀信用組合も、信用組合を“コミュニティ・バンク”と称し、地域コミュニティを活性化するための施策を積極的に打っています。理事長である新田信行さんは、著書『よみがえる金融』でこう書かれています。

信用組合などの協同組織金融機関とほかの金融機関との違いは「フェイス・トゥ・フェイスの関係を取引先や顧客と築いている」ことである。通常、銀行であれば連帯保証や資本などを担保にお金を資しますが、第一勧銀信用組合(以下、第一勧銀信組)は、1000万円以下の融資であれば、無担保ローンが基本であると。

例えば、通常、芸者さんのような自営業者は年収証明もなく、返済能力を示すことが難しいため、ローンを組むのが難しいといわれます。ところが第一勧銀信組では、花街の芸者さん専用の「芸者さんローン」をつくりました。芸者さんに融資するにあたって、同じ料亭の組合長に連帯保証人になってもらうのではなく、ただ“人となりを推薦してください”とお願いしたのだそう。

「効率性よりも、もっと大切な価値観のなかで事業を営んでいると言ってもいいでしょう。それを一言で言えば、『信用』という言葉に集約されます。信用を裏付けるのは、会社であれば事業内容や製品、さらには経営者の考え方などであり、個人であれば人柄などです」(*2)

同じような考えで、弟子が独立して店を持つときに使える「のれん分けローン」や「商店街ローン」など数多くのコミュニティを対象にしたローンを原則無担保で増やしていき、今やコミュニティ・ローンの数は270種にも及ぶのだとか。

「人を見て、事業を見て、与信判断を行う」。数字には置き換えられない、定性評価によって与信判断をするのはかなりのリスクを負うことのように思えますが、新田さんが理事長になって、不調だった業績がV字回復。地域コミュニティの中でしっかりした信頼を得ている人ならむしろリスクが少ないことを、第一勧銀信組の方針は示しています。

ただし、ここで大事になるのが目利き力です。

信用組合のスタッフが、お客である組合員とより密な信頼関係を築く必要があり、積極的に地域活動に参加するなど、時間も手間もかかります。やはりここでも、数字の判断に頼らず、「この人」という固有名詞から離れない「人とコミュニティの金融」であることを忘れないことが大事、とされています。

自然エネルギーが地域の活力になる

城南信用金庫でも同じように、各地区の支店ごとに地域の人々と密な関係を築くことを大切にしているのだそう。

最後に、吉原さんに経済成長の必要性と、これから先私たちができることについて聞いてみました。

吉原「まず、GDPとは、国の力や生産力をどうはかるかを考えた時に生まれた概念で、生産、分配、消費をはかるための数字にすぎないということを頭に置いておく必要があります。例えば同じ生産量でも物々交換ではGDPはゼロですが、貨幣が交換に介在するとGDPにカウントされる。だからその数字に振り回されない方がいい。

GDPが上がれば所得が増え、できることが増えます。一つしか買えなかったパンを二つ買えるようになり、お砂糖のついたパンまで買えるようになるかもしれない。けれど、お砂糖のついたパンが、本当にその人の幸せになるとは限らない。健康や家族との時間など犠牲にしているものが大きいとしたら、お砂糖のパンなんていらないかもしれませんよね。最近の行動経済学では、所得が増えても必ずしも人は幸せにならないことがわかってきました」

GDPとは単なる数字であって、人の幸せを決めるものではない。とすると、必ずしも伸びる必要はないということでしょうか?

吉原「ただもちろん、GDPが下がるとお給料も下がって、今まで食べられていたパンが食べられなくなってしまうかもしれない。失業したら生活が成り立たない。できていたことが不本意にできなくなれば、私たちは幸せじゃないと感じます。だから、みんながGDPを意識する」

経済成長しても人の幸福度が上がるとは限らないけれど、下がると不幸になるということ。

吉原「大事なのは、なぜそこまでGDPが大きな問題になるのか、を考えることです。近代化、都市化が進み、お金に依存している社会だからです。人の生活が自然や周囲の人たちと助け合う形ではなく、それだけお金に依存している度合いが大きいから、GDPが死活問題に見える。逆に言えば、単なるGDPではなく、地域における助け合いの関係を復活することが幸せにつながります」

これから先、私たちが具体的にできることはあるのでしょうか?

吉原「里山資本主義という言葉がありますが、地方にはさまざまな文化や歴史や資源があります。それを生かして、各地域で、さまざまな仕事を生み出すことでしょう。数字だけのやり取りで暴走しがちなグローバル資本主義に頼らない、ローカルエコノミーを充実させること。若い人たちは都会を求める傾向がありますが、もし地方に仕事がない、お金がないというなら、ドイツのエネルギーベンデに学ぶ方法があります。ドイツでは、自然エネルギーの開発会社をつくって莫大なお金を都会から地方へ引き寄せています」

日本が化石燃料の輸入に費やしている金額は約25兆円(*3)。これは税収の約半分にもなります。その一部でも地方で生産することができたら、大きな収入源になるという提案です。自然エネルギーを拡大すれば、地域経済が活性化すると同時にGDPも大きく拡大成長します。

数字だけが一人歩きする大企業主導のグローバル資本主義経済とは違い、コミュニティの中では、自浄作用によって経済活動のバランスが保たれるという考え方には、目から鱗の落ちるような、気づきがありました。

各地に中小規模の商いが充実することは、ローカル経済が局所的に活気づくだけでなく、幸せを感じやすい働き方や、企業の公共的な役割を取り戻す意味でも、これから向かうべき方向なのではないか。吉原さんの話に、そんな大きなヒントをもらいました。

お金の暴走を防ぐ手段として、「フェイス・トゥ・フェイス」が、一つのカギになるのかもしれません。

※この記事は、NPO法人グリーンズ『greenz.jp』の記事(2018年12月10日公開)を改訂したものです。連載「ローカルから始める、新しい経済の話」より。

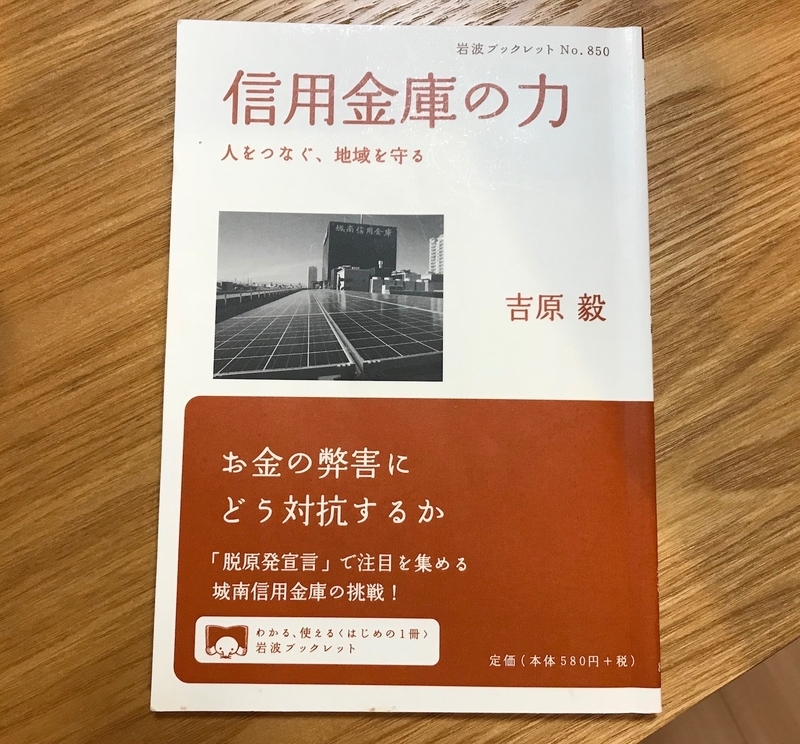

(*1)吉原毅さん著『信用金庫の力』(岩波ブックレット)P4より

(*2) 新田信行著『よみがえる金融』(ダイヤモンド社)P20より

(*3) 『平成26年度エネルギーに関する年次報告』エネルギー白書2015より(経済産業省)