マイアミオープンレポ:錦織圭、“魅せる”テニスも発揮しつつ、前のみを向き4回戦へ

錦織圭 62 62 V・トロイツキ

「今日の試合は、アイツらしさがなかったね。見ていても、あまり面白い試合じゃなかったなぁ…」

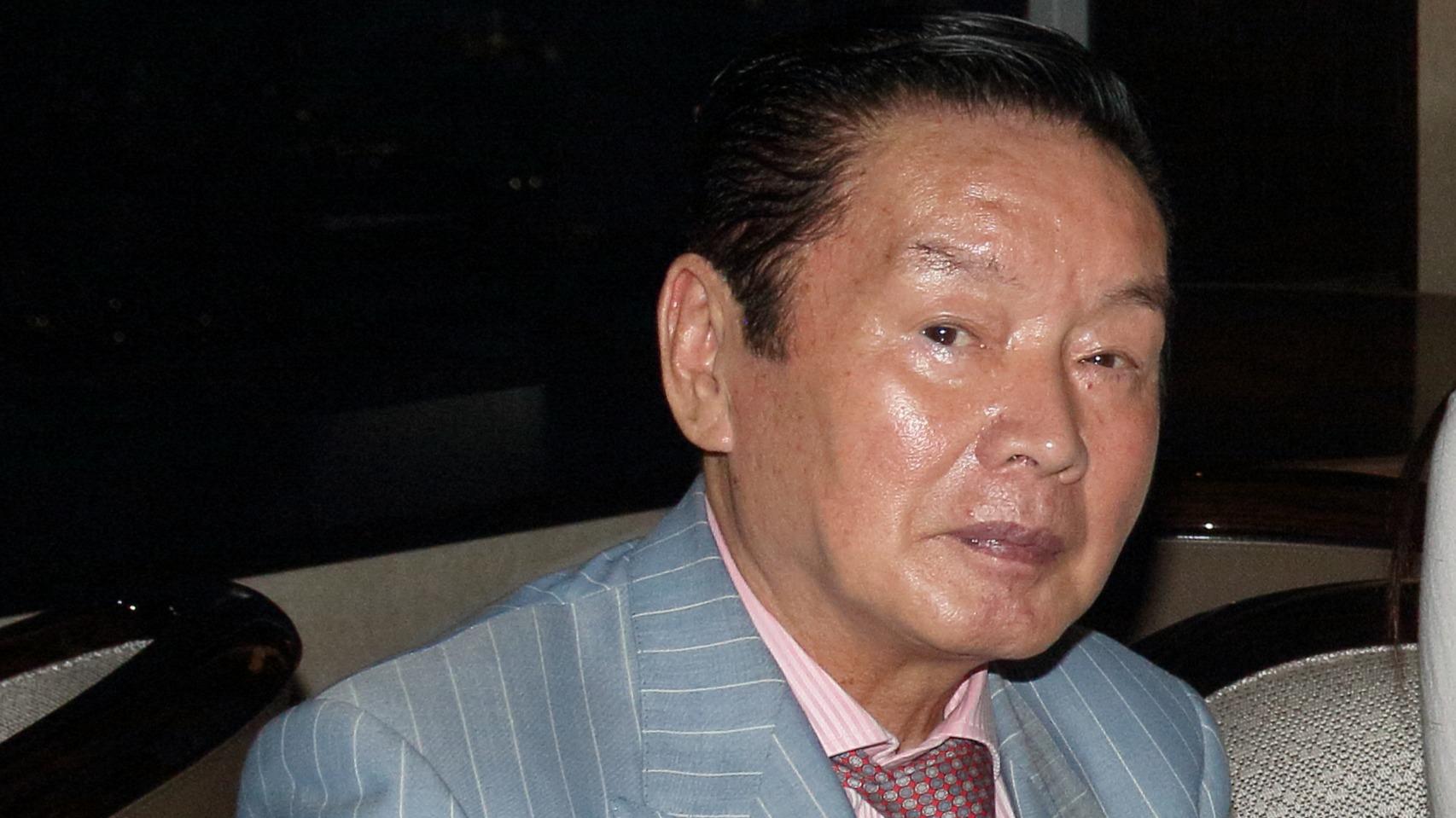

錦織圭対トロイツキというと、初対戦の試合後に会場で会った父親の清志さんが口にした、そんな言葉が思い出されます。

「相手の守備が良かったので、自分から攻めてポイントが取れなかった。少し消極的になってしまった」

試合後にそんな反省の弁を述べる、錦織の伏し目がちな姿も思い出されます。

二人の初対戦は、2010年の楽天オープン。肘のケガのためシーズンの大半を棒に振ったその翌年の、復帰元年でのこと。錦織にとっては、前年の楽天オープンを欠場したため久々の日本での試合でもありました。思い入れの強い大会だからこそ、「試合前にはお腹が痛くなる」ほどの緊張感に襲われながらの一戦。4-6,2-6の敗戦は、スコア以上の悲壮感に満たされていたように感じました。

それから5年。既に錦織は2013年にクレーでトロイツキを破っており、ランキングでも相手を上回っています。恐らくは5年前の日本での対戦は、彼にとっては思い出すこともなく、ほぼ覚えてもいない遠い過去でしょう。

試合内容も立ち上がりから、当然と言えば当然ですが、5年前とは遥かに異なる展開となりました。最初のポイントは相手のエースですが、次のポイントでは16本のラリーを連ね、展開力で勝り相手のミスを誘います。2回戦のヨーズニー戦同様、いきなりブレークの立ち上がり。その次のゲームではサービスが安定せずブレークを許しますが、まるで最初の3ゲームで相手の力量を測りきったかのように、4ゲーム目からの錦織は攻めに転じます。

2-1からのサービスゲームでは、2本連続でボレーを決め、その後は鋭いサービスを2本連ねてラブゲームキープ。次のゲームではリターンからラリーを支配し、早い展開でポイントを奪っていきます。そうして30-40からのブレークポイントでは、がっぷり四つに組んでのラリー戦で相手に地力を見せつけるかのように、17本のラリー戦の末にブレーク奪取。そこからは電車道で、錦織が5ゲーム連取し第1セットを30分で手中に収めました。

第2セットに入ると余裕が出てきたか、錦織は手持ちのカードを次々と切るかのように、バリエーション豊かなプレーを披露します。フォアの逆クロスを深く打ち込むと同時に猛然とネットに詰め、軽やかにネット際に沈めるボレー。あるいはフォアのドロップショットをフワリと落とし、相手が必死に返した浮き球をスマッシュで叩き込む。縦横にコートを駆けファンの感嘆の声を引き出すその姿は、単なる世界5位というだけでなく、エンターテイナーとしての魅力にも満ちていました。

もしかしたら試合終盤は、余裕を覚え遊び心も出てきたのだろうか――?

そんな風にも思ったのですが、本人は苦笑いを浮かべながら「いや、そんなことはないです。スコア的には楽ですが、最後の数ポイントまで油断はできないので」と否定しました。それでも「特に今は、何かを直すようなことはない。この調子を落とさず行きたい」と表情を引き締めます。

言葉の端々からあふれる自信。思えば昨年のマスターズ2大会の頃は、全豪後の連戦の心身の疲労が抜け切れず、マイアミでは最高級のプレーを披露しながらも、最後は準決勝の棄権を余儀なくされました。

今年は、その1年前よりもさらなる手ごたえを得ながらの戦いなのか――?

「う~ん、去年とそんなに違いがあるか……。去年のフィーリングをよく覚えてないので、なんとも言えないです」

またまたこぼれる、苦笑い。

今を過去と比べて感傷的な気分に浸るのは、あくまで我々周囲だけのこと。錦織本人はどこまでも、前だけを見ている様子です。

※テニス専門誌『スマッシュ』facebookより転載。連日大会レポートを掲載しています