裁かれなかった「罪」と「罰」・・・被害者遺族の「知る権利」と加害者の「人権」の狭間で

2016年3月、ある犯罪被害者遺族に対しそれまで非開示だった捜査資料について、名古屋地方検察庁が「開示」に向けて動いた。

それまで、何度開示請求を行っても、マスキングだらけの状態でしか見ることができなかった「上申書」等の捜査資料について、「読み聞かせる」という申し出を行ったのだ。

私がそのマスキングだらけの上申書を見たのは2014年の初夏だった。

私は当時、愛知県名古屋市中川区で発生した、ある死体遺棄事件の取材をスタートさせていた。当時41歳の女性・A子さんが、行方不明からおよそ1年後に山中から白骨化した遺体となって発見された事件だ。

上申書とは刑事事件においても被疑者などが自身の犯行の様子や反省の弁等を記すことがある。

今回のマスキングされた上申書とは、その事件で死体を遺棄したとして逮捕・起訴(のちに死体遺棄罪で有罪判決、服役後出所)されたある夫婦が任意捜査の段階に自筆で記したもので、A子さんのご遺族から取材の当初に見せてもらったのだ。

任意捜査の段階で死体遺棄などについて十数通に及ぶ上申書を作成した夫婦は、その後の調べ段階の途中から一転し裁判の公判に至るまで黙秘を貫いた。

ひとり娘の死の間際に一体何があったのか、追い続ける遺族を私は2年以上にわたって取材、月刊誌「潮」上で報告をしてきた。

被害者の命が「法」や「人権」の狭間に落ち込んでしまっている。そして、犯罪被害者や被害者遺族の権利や救済策がかつてよりは整備されてきた昨今でも、そこから殺された側の「命」がこぼれ落ちてしまう現実があるのではないか---。

取材を進め、問題点を整理していくうちに、そのような疑問が自分のなかに強く浮き上がってきた。犯罪被害者の権利は今のままでよいのか。どう拡充をしていくべきなのか。捜査機関の情報や記録を社会の中で今よりももっと検証・議論可能にする方法はないのか、記事を通じて問題提起としたい。

■漫画喫茶従業員だった娘と連絡が途絶えた■

まず事件の概要を説明する。2012年春、愛知県名古屋市の漫画喫茶店の店員だったA子さん(当時41歳)が行方不明となった。A子さんは親元を離れて働いていたが、母親がアパートを訪ねても不在が続き連絡がつかなくなった。両親が管理会社から鍵を借りて室内に入ったところ、室内に人気はなくカビの生えたご飯などが残されていて、近所の人に聞くと、しばらく前から夜中でもあかりがつけっぱなしであることや、言い争う声が聞こえるなどしたという情報が得られた。

2012年5月1日、両親は捜索願を警察に提出した。

警察は周辺の人間関係などを捜査し、捜索願からおよそ半年後、A子さんが勤めていた漫画喫茶のオーナー夫妻に対し、任意で事情聴取を始めた。

夫妻が死体遺棄場所について話したことから警察はすぐに、自供した愛知県南知多町の山中を掘り返したが、遺体は発見されなかった。結局、警察が捜索範囲を広げ白骨化した遺体を発見したのは、捜索願から1年近くが経とうとしていた翌年4月19日のことで、自供した場所は実際に埋めた場所からは程遠いところだったのだ。

2013年4月22日に愛知県警は夫妻を死体遺棄容疑で逮捕。続いて8月6日には傷害致死容疑(暴行行為によって死に至らしめたという罪)で再逮捕した。

夫妻は死体遺棄容疑で逮捕されたあとから、弁護人(刑事弁護を担当する弁護士)と相談の上、徹底して黙秘を続けたと報じられている。

その後、検察官は死体遺棄罪で起訴、傷害致死罪については嫌疑不十分で不起訴と判断する。検察官が遺族に説明をした不起訴理由は、1年近く埋められていたため掘り出された遺体が白骨・死ろう化し、死因が特定できなかったこと、被疑者である夫婦が黙秘したことにより事件の全容がわからなかったこと、等だった。

検察官は刑事事件で死体遺棄で起訴された被告人両名に懲役三年を求刑し、求刑は3年。判決は夫妻ともに懲役2年2月の実刑。それが確定し、短期受刑者専門の半官半民の刑務所を満期出所して、今年(2016年)4月に社会復帰をしている。

■娘に何が、遺族のたたかいが始まる■

A子さんの遺族は傷害致死罪が不起訴となったことに納得できず、弁護士に相談をしながら様々な活動を始める。

まず不起訴処分から1か月後の2013年10月、検察審査会に不服を申し立てた。検察審査会とは、国民から選ばれた審査員が検察官の不起訴処分の当否を審査するものだ。

しかし、「不起訴にしたのは正しくなく、起訴して裁判にかけるべきだ」という「起訴相当」の議決までは引き出せず、起訴すべきかどうかの判断が「起訴相当」よりひとつ低い「不起訴不当」という議決となった。議決を受けて検察官は再捜査をおこなったが、結果は前と同じ「嫌疑不十分」。不起訴という結論を変えることはなかった。

一方で遺族は2013年12月、検察審査会の議決も、死体遺棄罪の刑事裁判の判決も待たずして夫妻に対して総額2億円近くの損害賠償請求訴訟を提起した。これは夫妻が共謀してA子さんに暴行をふるい死に至らしめ、死体を遺棄したと民事裁判で証明し、刑事裁判では問われなかった「傷害致死」を損害賠償というかたちで認めさせようとするもので、被害者遺族側にしてみれば事実上の「再審」である。

そして民事裁判は、検察官が不起訴にした傷害致死罪に関する捜査資料の開示を求める手段でもあった。

上申書や、死因の究明に関わった医師らの供述資料等、不起訴になった傷害致死罪に関する捜査情報などの「全体」を知るために、遺族は再三にわたって検察官に交渉を続けてきた。

しかし、一般に不起訴処分となった事件の捜査資料は公にされない。刑事訴訟法47条には、〔訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りでない。〕とある。不起訴事件は当然公判が開かれないのだから、この対象になるというのが一般的な解釈だ。

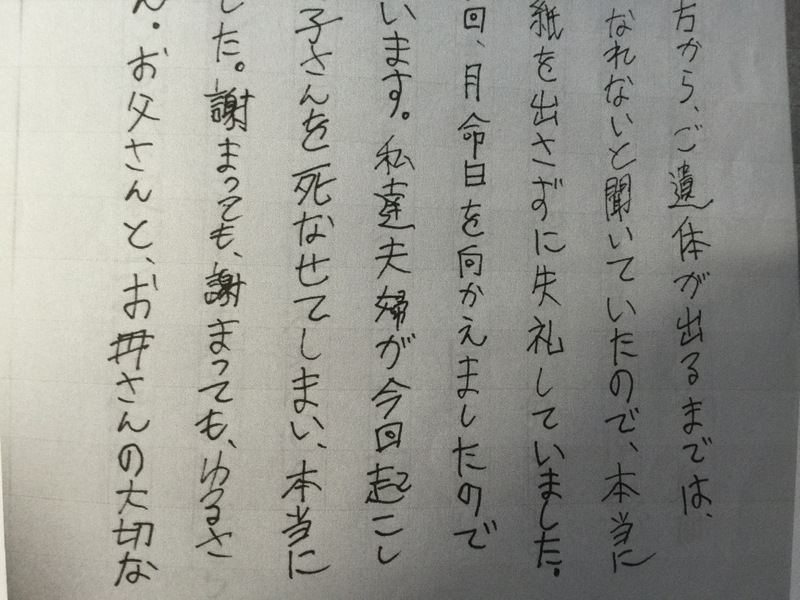

例えば、遺族が損害賠償請求訴訟を提起するにあたり入手できた「死体遺棄罪」関係の刑事事件の資料の中にあった上申書(死体遺棄容疑で逮捕された夫妻の妻のもの)は次のような文面となっていた。

〔(前略)このようなことが原因でどんどんA子さん(筆者注・原文では本名)のことがきらいになりました。近くにいたらたたきたい気持ちでした。そして平成24年4 月14日に■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■A子さん(筆者注・原文では本名)は目をあけたまま、息もせず、心ぞうも、脈も止まってしまったため、私たちは心ぞうマッサージをしましたが、心ぞうも脈も動くことなく息もしませんでした。死んだと思った私たちは警察や救急車を呼ぼうと思いましたが、結局呼びませんでした。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■なやんだ結果、私は夫に対して■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■絶対に見つからないようにしようといいました。これはA子さん(筆者注・原文では本名)の死体をかくして警察にバレなければ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■夫もわかってくれ、夫と一緒にA子さんの死体をかくすことに決めました。(後略)〕

これらのマスキングだらけの上申書を、両親は自宅の応接間で嗚咽を漏らしながら私に見せてくれた。応接間はA子さんの写真で埋めつくされ、仏壇のまわりには、遺体が発見されるまで母親が折り続けた千羽鶴がかけてあった。なぜ娘が命を落とすことになったのか、背景や事実関係がほとんどわからないまま、A子さんの両親は途方に暮れていたのである。

■民事裁判を通じて資料開示を求める■

しかし、不起訴となったことですべての希望が絶たれたわけではない。法務省は、被害者遺族の立場にたって不起訴事件の記録開示にも条件付きで応じていくという見解を示しており、各地の検察庁に通知もしているのだ。(参照不起訴事件記録の開示について)

この条件のひとつが「民事裁判所から不起訴記録の文書送付嘱託等がなされた場合」というものだ。「文書送付嘱託」とは、民事の裁判所が「裁判に関係があるので文書を開示してください」と文書の保持者(本件の場合は不起訴事件に関する資料を持っている担当検察官)に求める手続きのことだ。この嘱託がされた場合は、不起訴事件についての記録を開示してもよいとされている。

A子さんの遺族代理人弁護士は、民事裁判の過程でこの文書送付嘱託を二度、裁判所に申し立て、二度とも裁判所は認めたが、検察官は最終的に開示を認めなかった。開示の条件に、〔民事裁判所から不起訴記録の文書送付嘱託等がなされた場合〕と確かに書いてあるが、あくまで開示してもよい条件のひとつであって、必ず開示しなければならないという決まりにはなっていない。検察官は不起訴になった加害者のプライバシーに配慮するため非開示にする、という判断をしたのだった。

次の手として遺族は、裁判所が保管者(担当検察官)に対して、文書送付嘱託より強制力を持つ「文書開示命令」を出すように申し立てた。裁判所は検察官にあらためて「審尋(しんじん)」をおこなったが、検察官は一部の資料だけを開示することは認めず、最終的には裁判所も(検察官が開示を認めた)一部資料の開示しか検察官に命じなかった。

こうした不起訴事件の情報の開示を求める争いは二年近くに及んだが、当然ながら民事裁判で被告となった加害者夫妻の代理人弁護士(刑事事件で弁護人をした弁護士と同じ人物)からも激しい反発と批判が続けられた。傷害致死罪では不起訴処分となり、法的には「無罪」と同等になった「被疑者」の捜査情報を開示して公にすることは、あたかも傷害致死罪の「犯人」のように仕立て上げるもので不当だ、いうロジックである。

加害者の代理人弁護士としては当然の主張かもしれないが、被害者遺族の「知る権利」を認めることは、加害者の人権を無視するものだという言い分は私には理解しがたいものだった。加害者代理人は法律を遵守しているつもりなのだろうが、それでは被害者遺族は事件の全体像は知らされることなく、泣き寝入りをしても仕方がないと言っていることに等しいのではないか。

刑事事件における「上申書」そのものが捜査機関側に都合のいいように書かされるケースがあるという批判─ゆえに黙秘権を行使するという主張になる──があることも承知しているが、本事件では、加害者代理人はそのようには主張していない。

いったいなぜ娘が命を奪われてしまったのか、という遺族の気持ちを捨ておいて良いのか。複雑で難解な法律や制度から、被害者の「命」がこぼれ落ちている現実を放置したままでいいのか。納得できない疑問がわいてくる。

冤罪事件などの過去を振り返っても、捜査段階の上申書や供述調書がイコール「真実」であるかどうかはわからないことは承知している。しかし犯罪被害者遺族として、家族の死の間際の様子が記されているかもしれない資料が存在すると知って、その内容を目にしたいと思うのは当然の感情ではないだろうか。捜査機関の情報や記録を社会の中で今よりももっと検証・議論可能にする方法はないのだろうか。

■一転、読み聞かせによる資料の「開示」■

ところが、想定外の展開が起きた。それまでごく一部しか開示を認めなかった検察官検察が態度を一変させ、上申書のマスキングされた部分や、存在すら分からなかった当時の検察官が録取した供述調書までが、検察官が遺族に「読み聞かせる」というかたちで「開示」されたのだ。

これは、不起訴事件に関する情報を公にすることを禁じる刑事訴訟法47条の「ただし書き」にある、「公益上の必要その他の事由が認められる場合はこの限りではない」という例外規定を使って、被害者の知る権利に検察官が応えたものだろうと私は思う。逆に加害者側からすると、本来は公にされてはならない権利が侵害されたという受け取り方になる。

遺族と代理人弁護士らが指定された日時に検察庁へ赴くと、検察官らは上申書などの資料をそろえ、概要を順に読み上げていった。読み聞かせというかたちで「開示」された上申書のマスキングされていた部分には、やはりA子さんに夫妻が暴行をふるう様子があった。以下は遺族や代理人弁護士が一言も聞き漏らすまいとペンを走らせた内容の一部である。

〔(筆者注:平成24年4月14日付、妻の上申書・前略)私はこれまでA子さんの行動や態度にも腹が立っていたので、この日、A子さんに暴力を振るうことにしました。私もA子さんを手で突いたり押したりしました。(中略)夫は、A子さんのお腹を豚の骨を割るスコップのような形の道具で数回突きました。A子さんは「ちょっと待って下さい」と言いながら、ラーメン屋(筆者注:夫妻が漫画喫茶のあとに経営していたラーメン屋)の店内でうずくまるように倒れました。A子さんの様子が変だったため、私と夫でさすったり大丈夫かと言って声を掛けたのですが、『大丈夫です』と言うものの段々反応が小さくなりました。このままでは死んでしまうのではないかと焦りました。(中略)私はA子さんを殴って死なせてしまったことが警察にばれると、子供達に迷惑がかかると思い怖くなったのです。悩んだ結果、私は夫に対して、なかったことにしよう、絶対にみつからないようにしようと、言いました。(後略)〕

これが、検察官が遺族に読み聞かせた内容の一部だ。さらに検察官は、それまで遺族が存在すらも知らなかった捜査資料についても読み聞かせを行った。夫妻が死体遺棄容疑で逮捕された直後に取った供述調書で、黙秘に転じるわずかの間に作成されたものだろう。そこにもA子さんが自分たちの暴行によって死に至る様子が、加害者夫婦の言葉としてはっきりと述べられていたし、当初は黙秘をするつもりもなかったことも記録されていたのである。

遺族は内容を必死に書き取った乱れた字のノートを私にむかって読み上げながら、何度も嗚咽を漏らして中断した。そのたびに深呼吸をして、ティッシュペーパーで涙と鼻水を拭いた。

A子さんの遺族代理人弁護士はそれまで、民事訴訟に証拠として出すために検察官に対して種々の資料開示を請求し続けていたので、読み聞かせによる「開示」も民事訴訟への証拠提出を前提としていることは、検察官もおそらく了承の上のことだ。上申書や供述調書類は、遺族代理人らによってほぼ正確に聞き取られ、書面にまとめられて裁判所に提出された。証拠として採用し、証拠調べをするように求めたのである。

■「法の支配」からこぼれ落ちる「命」があっていいのか■

今年(2016年)5月、裁判官(3名の合議制)は証拠として認めたが、被告である夫婦の代理人弁護士は検察官が本当に証拠として出すことを前提に「読み聞かせ」をしたのかどうかを裁判官が直に担当検察官に確認をするべきだと主張してきた。

裁判官はその場で合議をおこない、その必要なしと判断を伝えると、今度は被告代理人らは裁判官の忌避を求めたのである。この事件を審理するのにこの裁判官らはふさわしくない、という手続きである。

6月、忌避については却下をされたが、刑事事件で主任弁護人をした弁護士で、被告の代理人をしている者だけが即時抗告をおこない、現在、名古屋高裁で審理中である。民事裁判は中断状態にならざるをえず、この原稿執筆時点でも事態は展開していない。

今回の一連の事件取材の詳細を、私は月刊誌「潮」に8回にわたってルポとして連載した。そしてその連載を読んだある弁護士から長文の手紙をもらったことがある。私はその弁護士に会って、この手紙をルポの中で将来的に実名を出して引用をさせてもらう許諾を得たが、本稿では一部しか引用をしないので、あえて名前を出さないことにする。この弁護士は、本事件の加害者側主任弁護人とも面識があり、その主張を支持する立場だ。

〔被害者の権利擁護という面では昨今は相当法制面で整備されてきた(泣き寝入りが少し減ってきた)。しかし、そうなればなるだけ、それでもあきらめきれない無念をどうして晴らすか、心の問題はむしろ極大化してくる。とはいえ(中略)犯罪者の側にも守られるべき権利がある。犯罪の背景は、感情面に至ると、法の支配を超えて、道徳的には受容不可能な事態が生じる。しかし、被害者感情は所詮法の枠内では受け止めきれない。したがって、本件で言えば、被害者が、刑事手続き上で、喋らぬ犯人たちから真実を引き出すことはできない。それは、イスラム法のように「目には目を」を許さない文明人の英知であり、道徳の問題としては扱えても法はそれ以上個人の心には迫ってはならない。たとえば、公訴時効があるように。それでも、法の世界では、損害賠償請求訴訟という道を残しているので、刑事ではだめだったとしても、民事訴訟の中で、被告本人尋問の機会もあるわけで、それを最大限活用するしかないのでは。〕

つまり残されたのは民事訴訟しかなく、その場で徹底して疑問を解明して闘うしかないのではないかということだ。しかし、本事件では民事裁判でも加害者夫妻は尋問を受けることを拒否すると初めから明言している。刑事裁判から民事裁判まで、最後まで「黙秘」を貫こうという姿勢である。

今回の事件のように民事訴訟で、刑事裁判では非公開になっていた傷害致死についての情報があきらかにされたとしても、それが新証拠となり、夫妻が再び逮捕をされることはまずありえないだろう。しかし、可能性としては、万が一、何らかの新たな客観的証拠が出てくるという展開になれば、傷害致死で再逮捕することもありえないことではない。刑事訴訟法199条3項はそのことを予定している条文だ。

あるいは、仮に将来的に損害賠償額が原告(被害者遺族)の請求どおりに認められ確定をしたとしても、加害者はそれを支払うかどうかはわからない。逃げてしまっても、裁判所も誰も追いかけてはくれない。さきの弁護士はこうも私に伝えた。

〔本件の被害者両親の無念は、現行法の下では、なかなか晴らせないと考える。そうなると、加害者に対し、それを訴える手段は、藤井氏のようなジャーナリストのペンの力しかないのではないか。日本には年間1万人以上の行方不明者がおり、死体で見つかる者も何十件かある。そのうちのかなりの部分は「犯罪」がらみであろう。とするならその数だけ被害者、家族、関係者の無念がある。全く日の当てられない事件も多い。国家としての限界、組織としての限界、法の限界の中で残ってしまう無念は、市民、国民の集団的コモンセンスで、事実上裁かれるしかなく、それを促すのがジャーナリストの役割のような気がする。〕

■「例外」を生み出さないための努力を■

当然ながら、メディアはあらゆるレベルでの国家権力を監視をする役割や責務がある。それは一般的には、冤罪事件などに対する「国家」の姿勢を糾弾するものと捉えられているむきがあるが、私が今回取り組んだような取材も「司法権力」の監視の一つだと思っている。

しかし、メディアがいくら伝えたところで、A子さんのようなケースや、手紙をいただいた弁護士が指摘をする、見逃されている犯罪絡みの行方不明者の問題等は解決には向かわない。罰せられるはずの事件が罰せられないだけでなく、事件に関する「事実」の断片すら知ることができない制度を変えていかない限り、犠牲になる人々はいなくならない。それを例外だと片づけてしまうような━━もちろん冤罪の被害者も含め━━人間の心が通わない司法は犯罪被害を受けた当事者だけでなく、社会や市民のために資するものにはならないと私は思っている。そもそもメディアが伝えられるのは、ごくごく一部のケースにすぎない。今回のケースも検察審査会が「不起訴不当」の議決を出したたが、再び不起訴処分になったというあたりから地元紙等ではまったくといっていいほど報道がなされていなかった。

私が主張しているような犯罪被害者の権利を拡充していく改革は、加害者(被疑者・被告人)の「権利」を削ることにつながるという批判を必ず招く。しかし、メディアも、司法に関わる者も、社会もそこを腫れ物に触るように扱ったり、見て見ぬふりをしてはならないと私は思う。

あらゆる可能性を鑑みながら、犯罪の被害を受けた側が一方的に諦めるしかない現状を生み出す「陥穽(かんせい)」はひとつずつ埋めていかなくてはなるまい。そう私は心に決めて、A子さんの遺族の闘いをいまも記録し続けている。

今回、『潮』の連載の初回(2015年12月号)のみ無料で全文を公開した。

リンク先の拙記事では本稿で仮名にしていた被害者・加害者もすべて実名で表記している。本稿では仮名にしたのはヤフー当該編集部と協議の上の判断である。

ぜひ、2回以降は『潮』のバックナンバーで読んでいただきたい。