いじめ加害者の出席停止ゼロ件 教師の半数「出席停止にすべき」

2019年度のいじめ統計を詳細に調べてみると、中学校におけるいじめ加害者の出席停止が一年間をとおしてゼロ件であることがわかる。加害者は学校に通いつづけ、被害者は学校を離れていく。一方、私が8月にウェブ調査にて全国の教師の考えを調べたところ、まったく逆に、出席停止を支持している現実が見えてきた。最新の調査データから、「いじめ加害者の出席停止ゼロ件」を問う。

■「加害生徒にも未来がある」

今年3月に旭川市の公園で中学2年の廣瀬爽彩さんが凍死した事案について、いじめ被害を訴える肉声が、一昨日公開された(北海道放送、2021年10月2日)。「学校側もいじめを隠蔽しようとしていて」との語りにもあるように、学校側は廣瀬さんの訴えに耳を傾けてこなかったとされる。

また廣瀬さんの母親からの相談に対しても、教頭は「わいせつ画像の拡散は、校内で起きたことではない」「加害生徒にも未来がある」と答えたとされ、廣瀬さんは市内の別の中学校に転校することとなったという(文春オンライン特集班『娘の遺体は凍っていた:旭川女子中学生イジメ凍死事件』文藝春秋、2021年9月刊)。

いじめの被害者は、学校を離れていく。

■出席停止の件数 過去最少

いじめなどさまざまな教育課題について、文部科学省は毎年「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」(以下、問題行動調査)を実施している。例年、いじめや不登校の件数が報じられる一方で、同調査ではじつは、「出席停止」の事案も集計されている。

出席停止とは言っても、コロナ禍においてしばしば話題にあがった、感染症による出席停止とは意味が異なる。

本記事でいう出席停止とは、生徒間の暴力やいじめ、教師への暴力、器物損壊、授業妨害などへの対応であり、学校教育法の第35条第1項に定められた取り扱いを指す(条文は記事下部に掲載)。その目的は、「懲戒行為ではなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の教育を受ける権利を保障するため」(文科省「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について(通知)」)である。

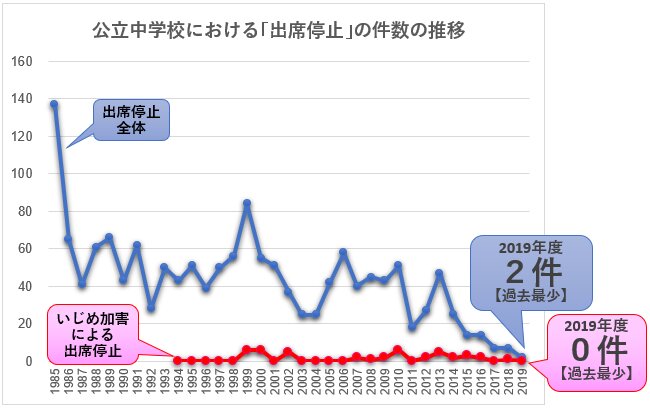

公立中学校の教育課題に関わる出席停止全体の件数は、最新の2019(令和元)年度の調査結果を確認すると、わずか2件にとどまっている。過去最少であった2017・2018年度の7件を、さらに下回る結果となった。20年前の1999年度が84件、10年前の2009年度が43件であったことをふまえると、出席停止の件数は劇的に減少してきたといえる。

■いじめ加害者の出席停止は「ゼロ件」

先述のとおり、出席停止全体には教師への暴力や器物損壊などを理由とするものも含まれるため、減少の背景については、各事項について別途丁寧な検証が必要である。ただ全体の傾向について少なくとも言えるのは、もはや教育現場では、「出席停止」は廃れきった指導方法と化している。

さて、問題行動調査では出席停止に至った理由も調べている。2019年度の2件は、対教師暴力であった。教師に暴力をくわえた場合のみが、出席停止の対象となったようである。

そして、生徒のいじめ加害を理由とした出席停止の件数は、もはや減りようがない水準の「ゼロ件」にまで落ちている。ただし、いじめ加害者の出席停止については近いところでは2011・2017年度がそうであるように、これまでにも何度かゼロ件が記録されている。どれだけ悲しい事件、凄惨な事件が起きようとも、出席停止は基本的に発動されていない。(なお公立小学校では、いじめ加害を理由とした出席停止は、1997年度以降の過去23年間で計3件のみである。)

■中学校教師の約半数「出席停止にすべき」

学校という組織は、いじめ加害者の出席停止にきわめて後ろ向きである。この出席停止のあり方を、教師はどのように考えているのか。

私は共同研究のプロジェクトとして、いじめに関する意識調査を、全国のウェブモニターを対象に、8月13日~17日にアンケート方式で実施した(調査概要は記事下部に記載)。その研究成果の一部を速報として、ここに初公開する。

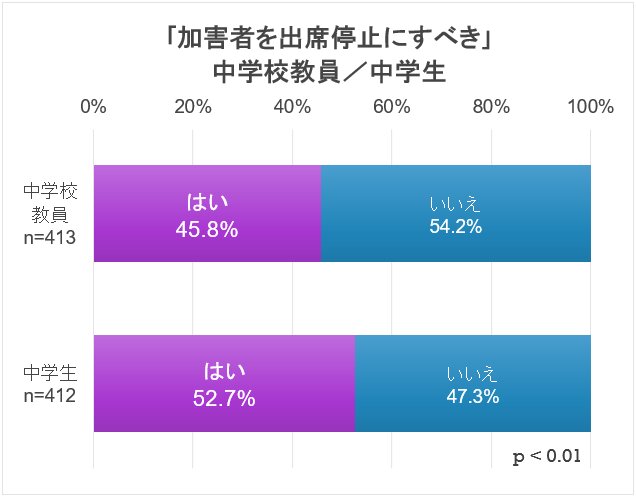

アンケート調査では、いじめについて「加害者を出席停止にすべきだ」という意見への賛否を、「とてもそう思う/どちらかといえばそう思う/どちらかといえばそう思わない/まったくそう思わない」の4段階でたずねた。以下では、前二者を「はい」、後二者を「いいえ」と整理する。

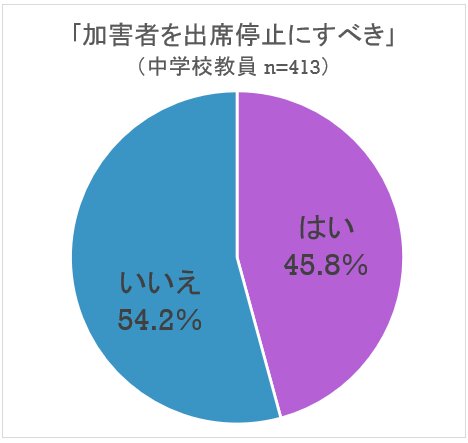

中学校教師の回答は、驚くべきことに半数近くの45.8%が「はい」であった。

2019年度には、いじめ加害者の出席停止はゼロ件を記録し、出席停止全体も過去最少件数となり、出席停止はもはや廃れたかに見えていた。その出席停止を、じつに半数に迫る教師が望んでいるのだ。

■個人の思いと組織の結論

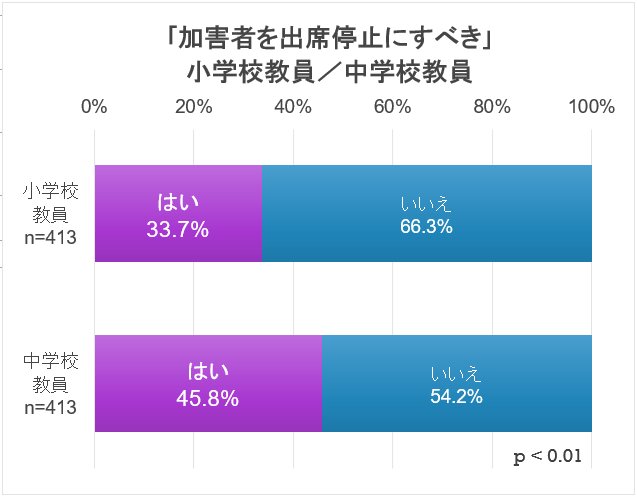

アンケート調査では、小学校教師にも同じ質問を投げかけている。

小学生を出席停止にするという感覚はあまりピンとこないかもしれないが、小学校教師においても33.7%が「はい」と回答している。中学校教師よりは「はい」の割合は小さいものの、それでも3割強が、出席停止という厳しい措置に賛同を示していることは、驚きに値する。

公立小学校の児童が、いじめ加害を理由に出席停止となった事案は、統計が確認できる1997年度から2019年度までの23年間で3件のみ(2016年度に2件、2017年度に1件)である。その小学校においてじつに教師の3割強が、いじめ加害者への出席停止を是としているのだ。

以上の知見は、次のように整理できる。第一に、小学校・中学校いずれにおいても、学校という「組織」としては「いじめ加害者の出席停止は回避する」という判断を下している。一方で第二に、学校内で児童生徒の前に立つ教師「個人」としては、「いじめ加害者の出席停止が必要だ」と感じている者が少なくない。

いじめ加害者の処遇に関して、現場にいる教師「個人」の思いと、最終的な学校や教育委員会「組織」の結論は、完全に乖離している。

■加害者は学校に通い、被害者は学校を去る

文科省の問題行動調査の資料は膨大(令和元年度版は130ページ)で、出席停止やいじめ以外にも、不登校の件数も集計されている。

そこに「不登校の要因」(「いじめ」や「学業の不振」、「学校のきまり等をめぐる問題」「親子の関わり方」など計14個の選択肢があり、一部複数回答可)別の件数が示されている。あくまで、本人の回答ではなく学校側がそう判断したという前提ではあるが、いじめ被害によって学校に通えなくなった件数が見えてくる。

2019年度に公立中学校で「いじめ」が原因で不登校となった事案は、526件が確認できる。公立中学校の不登校が122,519件であるから、不登校事案の0.4%にいじめ被害が関係していることになる。

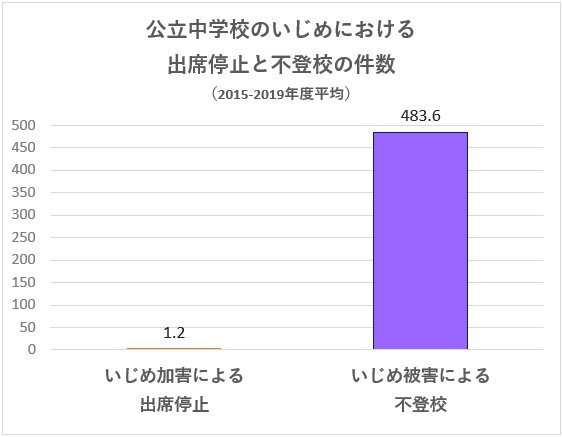

全体の0.4%とは少なすぎると感じるかもしれないが、ここで確認したいのは、いじめ加害者の出席停止との差である。

不登校の要因の集計項目が大きく変更された2015年度以降で比較してみると、公立中学校におけるいじめ加害者の出席停止は年平均1.2件である。一方、いじめ被害者の不登校は年平均483.6件にのぼる。じつに大きな差が確認できる。いじめの加害者は学校に通いつづけ、被害者が学校から去っている。

■出席停止の日数 約半数が6日以内

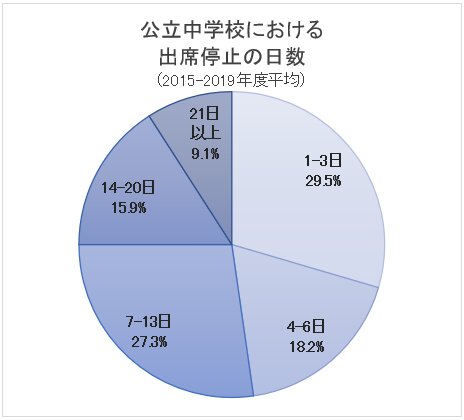

参考までに、いじめに限定した数値はわからないものの、公立中学校の出席停止全体について、出席が停止された期間(1~3日/4~6日/7~13日/14~20日/21日以上)にも言及しておきたい。

2015年度以降でもっとも多いのは、1~3日で29.5%を占めている。4~6日の18.2%と合わせると、おおよそ半数は6日以内に出席停止が解除されていることになる。不登校についていうと、不登校の定義は、年間30日以上の欠席が要件である。学校に通えない日数は、出席停止とは比較にならない。

つまり、加害者の出席停止はそもそも命令されることはないし、命令されたとしても数日間が限度である。他方で被害者の不登校は多くの事案が確認でき、さらにその期間も長い。

■なぜ出席停止が実行されないのか

ここまで、いじめの被害と加害をめぐるいくつかのデータを確認した。

加害者が学校に通い、被害者が学校を去るのは、あまりに理不尽だ。ただ、「いじめ加害者の出席停止」がゼロ件とは裏腹に、個々の教師は半数が「いじめ加害者の出席停止」を積極的に望んでもいる。そうだとすれば、改めてなぜ、学校という「組織」は出席停止の制度を活用できないのか。3つの視点から考えたい。

第一の理由は、出席停止は法的に重大な措置だからである。

「出席停止措置は、親の就学義務=子どもを学校に行かせる義務(学校教育法第17条1項)を一時的に解除」(結城忠「児童・生徒に対する出席停止」『週刊教育資料』2013年3月11日号)するもので、「就学義務の履行にかかわる重大な措置」(国立教育政策研究所「規範意識をはぐくむ生徒指導体制」)である。

それゆえ「出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない」(学校教育法第35条2項)など、出席停止には法的な手続きが定められている。教育委員会や校長が一言で、「あなたは出席停止」というわけにはいかない。

■タブー視される出席停止

第二の理由は、第一の理由に関連して、いじめに関してはそもそも事案の把握が容易ではない。被害者と加害者の言い分が異なったり、明確な証拠がなかったりすると、法的に重大な措置に踏み切れなくなる。

第三の理由は、教育学の領域でもっともよく議論される内容だ。第一の理由を子供の立場から説明するもので、出席停止は子供の「学ぶ権利の侵害」と評されうる。「一歩間違えば、出席停止で子どもの学ぶ権利を奪ったと非難されかねない」(菱村幸彦「“出席停止”をためらわない」)との危惧が、教育現場を覆っている。学校は子供に等しく教育を提供するという理念を土台に成り立っているだけに、生徒を意図的に排除する出席停止の実行はタブー視されてきた。

「学ぶ権利」がかつて、出席停止の議論を紛糾させたことがある。

第一次安倍内閣時代の2006年10月に、教育再生への取り組みとして「教育再生会議」(座長:野依良治)が設置された。教育再生会議が「いじめ問題への緊急提言」(2006年11月29日)を作成する過程で、「出席停止」の文言を入れるかどうか意見が割れ、結果的に「出席停止」の文言は見送られることになった。

当時の報道を確認すると、座長代理が「記者会見で、子どもの教育を受ける権利を強調」(毎日新聞、2006年12月10日)、「学ぶ権利を尊重し、教育するのが学校責任との主張などで出席停止は外れた」(京都新聞、2006年12月1日)と、見送りの理由が説明されている。

その後に、2007年1月の「第一次報告」の作成過程において「出席停止」論争は再燃し、「いじめた側に厳格に対応することが必要と判断」(中国新聞、2007年1月12日)されて、最終的には「出席停止」が盛り込まれることになった。

■倒錯した「学ぶ権利」

ここでもう一度、出席停止制度とは何のためであったか、確認したい。

冒頭で述べたとおり、そもそも出席停止は「学校の秩序を維持し、他の児童生徒の教育を受ける権利を保障するため」に設けられている。

これは、2013年6月に成立した「いじめ防止対策推進法」にも明記されている。

(出席停止制度の適切な運用等)

第二十六条 市町村の教育委員会は、いじめを行った児童等の保護者に対して学校教育法第三十五条第一項(同法第四十九条において準用する場合を含む。)の規定に基づき当該児童等の出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速やかに講ずるものとする。

いじめを受けた子供こそが、学校という場で安心して学べるよう、学習環境が整備されなければならない。

なお先に紹介した、私が8月に実施したアンケート調査では、「加害者を出席停止にすべきだ」という意見への賛否を、中学生にもたずねている。その結果、「はい」との回答は、中学生では中学校教員よりもさらに多く、過半数の52.7%に達している。中学生こそがもっとも切実に、安心して学べる環境を求めている。

いじめ加害者に対する出席停止をめぐって最優先で議論され尊重されるべきは、いじめ被害者の学ぶ権利である。ところが、いじめの加害者の学ぶ権利が幅をきかせるという倒錯した状況が、これまでたびたび生じてきた。

■学校でどうにかできるものなのか

出席停止の制度は整備されている。いじめ防止対策推進法や文科省の通知においても、出席停止は、いじめ対応の一つの方法に位置づけられている。出席停止の命令を前向きに評価する教師も多い。

ただ、加害者の出席停止は法的に重大な措置であるだけに、発動には十分な根拠を要し、また加害者である子供自身の学ぶ権利の保障を要する。これが、教育組織として出席停止の命令を困難にしている。

教師からの要望がありながらも出席停止に踏み込めない状況をふまえると、学校には打つ手がないように見える。教員の長時間労働が問題視されるなかにあっては、出席停止あるいは加害者への対応を学校にまかせること自体に、無理があるようにも感じられる。

ただ、学校が身動きをとれない間にも、いじめの加害者は学校に通い、被害者は学校を去っていく。学校内外の大人の力不足の結果を、いじめ被害者の子供が背負っているように見えてならない。

====注記====

【2つの出席停止と関連法規】

▼感染症にともなう出席停止

学校保健安全法の第19条に次のとおり定められている。

第19条 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。

▼教育課題にともなう出席停止

学校教育法の第35条に、次のとおり定められている。

第三十五条 市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。

一 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

二 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

三 施設又は設備を損壊する行為

四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

※第19条は小学校の取り扱いであり、これが第49条によって中学校にも準用される。

【「学校生活に関する調査」の概要】

- 目的:いじめなどの教育課題について、子供・教員・保護者の三者間における意識の共通点や相違点を、全国を対象にしたアンケート調査により明らかにする。

- 実施期間:2021年8月13日~17日。

- 方法:ウェブ調査(インターネットによるアンケート調査。株式会社マクロミルのウェブモニターを利用。)

- 対象:①小学校の教員、②小学校の保護者、③中学校の教員、④中学校の保護者、⑤中学校の生徒

- サンプルサイズ:①~⑤それぞれを約400名(合計で約2000名)。

- 割付条件: 中学生および保護者は男女同数にて割付し、教員は学校基本調査から算出された男女比に合わせて割付した。

- 研究組織:内田良(名古屋大学大学院・准教授)・澤田涼(名古屋大学大学院・大学院生)・古殿真大(名古屋大学大学院・大学院生)・藤川寛之(名古屋大学大学院・大学院生)・島袋海理(名古屋大学大学院・大学院生)の5名。

- 付記1:本記事のデータは速報値である。

- 付記2:今日、学術研究においてもウェブ調査の活用可能性が積極的に検討されている。たとえば、日本学術会議「Web調査の有効な学術的活用を目指して」や、Tourangeau, Roger, Frederick Conrad & Mick Couper, 2013, The Science of Web Surveys, Oxford; New York: Oxford University Press. (大隅昇・鳰真紀子・井田潤治・小野裕亮訳、2019、『ウェブ調査の科学:調査計画から分析まで』朝倉書店。)などを参照されたい。また本研究組織も9月11日にウェブ調査の活用可能性について「教育問題におけるWeb調査の可能性」と題する学会報告(日本教育社会学会第73回大会)をおこなっている。

- 付記3:本記事は、「一般社団法人いじめ構造変革プラットフォーム」(代表理事:谷山大三郎・竹之下倫志)の寄附金による研究成果の一部である。