両親のホロコースト証言を元にしたマンガ「マウス」米国テネシーの学校でホロコースト教育で使用禁止に

第2次世界大戦時にナチスドイツによって約600万人のユダヤ人が殺害された、いわゆるホロコースト。欧米やイスラエルでは今でも反ユダヤ主義が根強く、二度とホロコーストを繰り返さないことを目的に小学校や中学校でホロコースト教育が行われている。

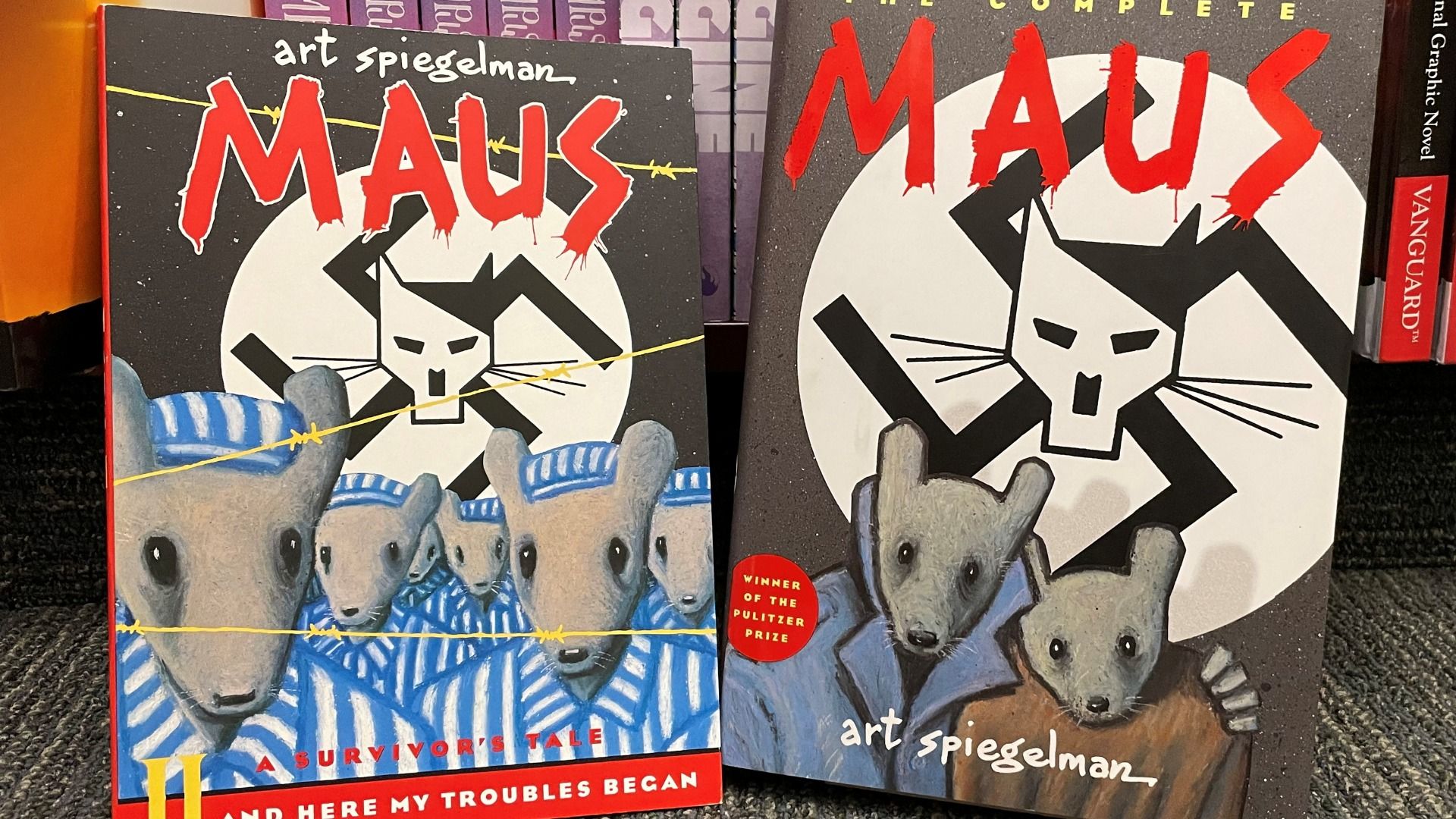

だが米国テネシー州の学校でホロコースト教育の際にホロコーストを題材にしたマンガ「マウス」を使用することが禁止された。不適切な表現と女性のヌードのシーンがあることがその理由のようだ。

「マウス」(原題「MAUS」)は欧米では小学生のホロコースト教育に多く活用されている。日本語でも「マウス:アウシュヴィッツを生きのびた父親の物語」(パンローリング、2020年)として出版されている。アメリカの漫画家アート・スピーゲルマンがホロコーストの生存者である両親をマンガで表現して1986年に第1巻、1991年に第2巻を出版。

ホロコースト教育では地元のホロコースト博物館へ見学に行ったり、証言者の話を聞くことが多い。ホロコースト生存者は高齢にもかかわらず、ホロコーストの悲惨な歴史を伝えようと博物館や学校などで語り部として講演を行っている。当時の記憶や経験を後世に伝えようとしてホロコースト生存者らの証言を動画や3Dなどで記録して保存している、いわゆる記憶のデジタル化は積極的に進められている。デジタル化された証言はホロコースト教育の教材としても多く活用されている。またホロコースト映画や証言者や生存者の本、アニメなども多く活用されている。

「マウス」では、作者アート・スピーゲルマンの父でポーランドユダヤ人のヴラデック・スピ―ゲルマンのホロコースト時代の経験と記憶の証言を元にして、両親の物語をマンガにしている。人物を動物に変えて白黒で描かれた物語で小学生のホロコースト教育には適している。

戦争直後からユダヤ人らはホロコーストの歴史を後世に伝えるために、本やテレビのドキュメンタリーなどで、生存者の記憶の伝達を行っていた。アンネ・フランクの「アンネの日記」をアニメや劇などで伝えることはあっても、「マウス」が登場するまでホロコースト時代の証言をマンガで人間を動物に例えて伝えることはほとんどなかった。

この作品はマンガでしかも登場人物が動物であることから格下の扱いを受けていた。生存者の証言を元にした物語だが、ニューヨーク・タイムズなどメディアでは、この作品をフィクションと思っていた。だが2000年代以降、インターネットの急速な発展でデジタル化された証言動画、アニメ、ホログラム、VR、映画、マンガなど様々なメディアを通じてホロコーストの記憶の伝達が行われるようになった。

特にインターネットやSNSで簡単に拡散されやすく、子供でも視聴しやすいマンガやアニメを通したホロコースト教育での教材の地位が向上し「ホロコーストの記憶のデジタル化による後世への伝達」においてもマンガやアニメは重要なメディアになっている。このように従来の本やドキュメンタリー、映画だけでなく、マンガ「マウス」もホロコースト教育で多く利用されるようになった。「マウス」は紙の本だけでなく、作者アート・スピーゲルマンのインタビューも交えたドキュメンタリーなども多く製作され、デジタル化されてホロコースト教育だけでなく、大人向けのホロコーストの記憶の伝達にも多く活用されている。

テネシー州の学校によると、マンガ「マウス」に不適切な表現があるとのことだが、ホロコースト生存者らの証言はもっと生々しく残酷なものが多い。ホロコーストを題材にした映画にも残酷な生々しい映像が見られるが、実際の生存者らの証言はリアリティがある。ゲットーで家族を殺害されたり、絶滅収容所での地獄のような体験など耳を塞ぎたくなるようなものばかりである。