「火星への最適出発タイミングは太陽活動の極大期」と研究者が試算。人工衛星が故障する危険な時期になぜ?

将来の火星有人探査にあたり、「宇宙船が地球を出発するのに適した時期は太陽活動が最も活発になる極大期、往復の航行とミッション期間を足して最大で4年以内が望ましい」こんな試算を米国の宇宙天気研究者が発表した。極大期の太陽活動は高エネルギー粒子を多く放出するため、宇宙飛行士の放射線被曝量が増え人工衛星の故障の原因にもなる。危険なはずの極大期がなぜ火星有人探査に適しているのか。それは、活発な太陽活動が危険な銀河放射線を偏向させ、宇宙飛行士の被ばく線量を低減できるためだという。

NASAは月有人探査の再開後、将来の目標に火星の有人探査を想定している。大気圏と磁気圏に守られている地球と異なり、宇宙飛行士はおよそ9カ月かかるとされる火星への航行中に宇宙から飛来する放射線「宇宙線」にさらされることになる。被ばく線量をいかに抑えるかは火星探査の大きな課題だ。

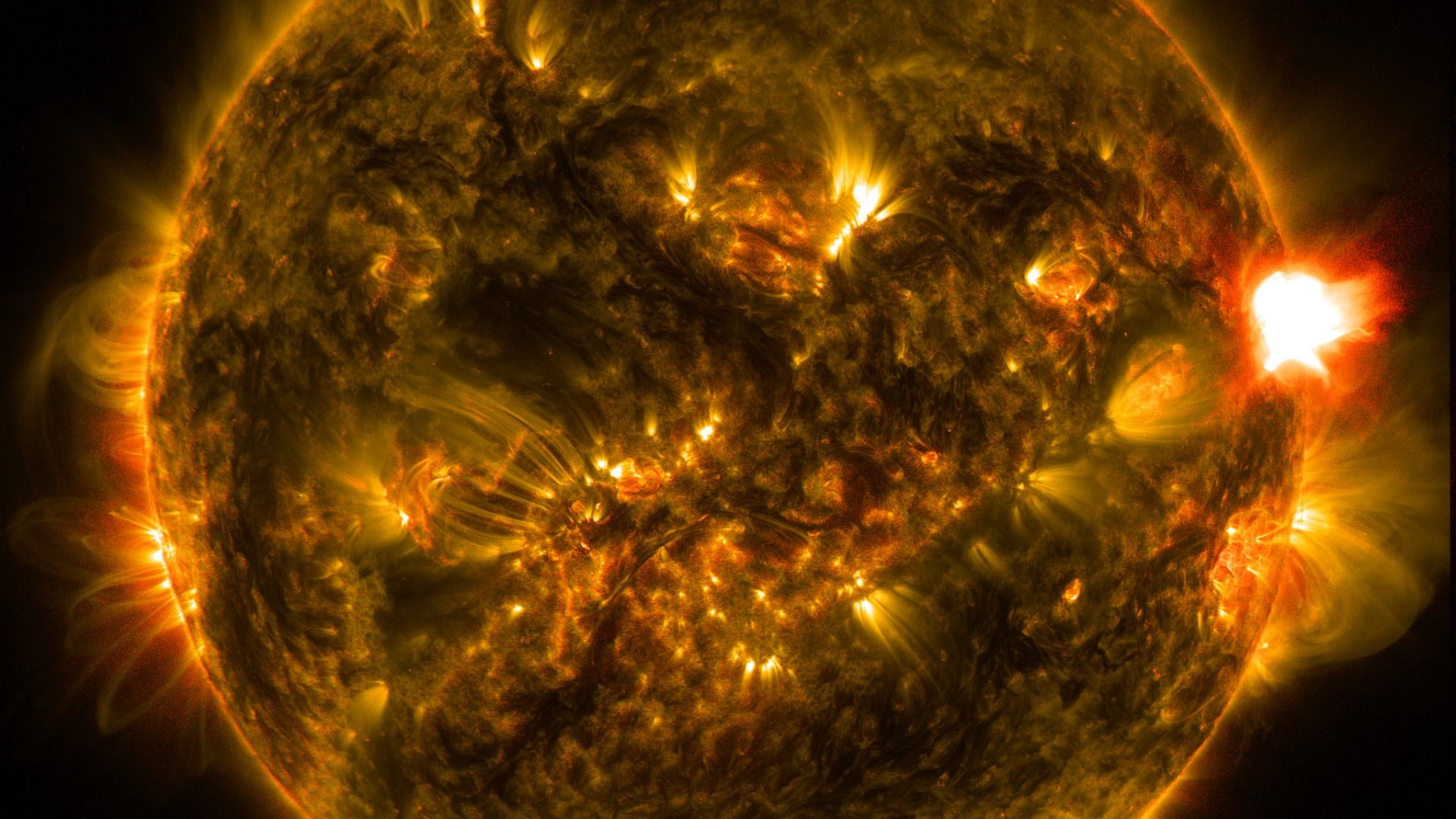

宇宙線は大きく分けて太陽の活動で放出される「太陽高エネルギー粒子(SEP)」と、太陽系外から飛来する「銀河宇宙線(GCR)」がある。SEPはおよそ11年周期で繰り返される太陽活動の活発な時期と静穏な時期で増減する。最も活発な「極大期」には太陽フレアといった突発的な活動が起きやすく、SEPの量も増大する。国際宇宙ステーションに滞在している宇宙飛行士が太陽フレア発生の際に、遮蔽の厚い場所に退避するといったことが過去に何度も起きている。

一方でGCRは被曝量が大きく、また宇宙線の壁や宇宙線内部の大気の原子核と衝突して新たに生成される二次宇宙線を発生させやすいという。

SEPだけを考えれば、太陽活動が弱くなる時期に火星へ航行するほうが安全なように思われる。だが、カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校の宇宙天気研究者は、火星を有人探査する場合の往復の航行とミッション期間に受ける実効線量を試算した。現在、日本やロシアなどの宇宙機関は、宇宙飛行士が生涯実効線量の制限値を1シーベルトとしている。火星探査ミッションを想定した実効線量の基準は現在のところ定められていないため、UCLAの研究者は1シーベルトを上限としてシミュレーションした。

シミュレーション上の宇宙船はアルミニウム板で水を挟んだ遮蔽を備え、内部に宇宙飛行士がいるという設定だ。1997年から2014年までのデータを元に、地球に近い惑星空間での太陽活動とGCR線量の関係を計算した結果、太陽活動の極大期の後にはGCR線量が減り、宇宙船がクルーをSEPから防護する十分な厚さの遮蔽を備えていれば、宇宙飛行士が受ける宇宙線の総量を少なくできることがわかった。これは、極大期では太陽活動がGCRの粒子をそらして宇宙船まで届きにくくするためだという。また、1シーベルトの範囲内で火星への往復とミッションが可能になる最大期間は3.8年だった。

シミュレーションを元に、地球と火星の往復航行の期間が最も短くそして太陽活動の極大期とタイミングが合う最適の出発年を検討すると、2030年、または2050年だという。

太陽活動の程度は太陽周期によって異なるため、将来の活動を予測することは難しい。また宇宙船の防護にアルミニウム以外の素材を使用した場合は遮蔽の性能が向上する可能性もあるといい、シミュレーション結果がただちに火星有人探査の「タイムリミット」を決めるものではない。

活発な太陽が放出する太陽高エネルギー粒子は、宇宙飛行士だけでなく航空機の搭乗者の被ばく線量を増やし、人工衛星の搭載コンピュータの誤作動や故障、GPS衛星の位置情報の誤差拡大にもつながるなど地上の生活に大きな影響を及ぼす。SEPが多い、危険な太陽の極大期には銀河放射線が減る現象を利用して火星有人探査を行うという発想は、「毒をもって毒を制す」ような大胆な方法に思える。

太陽活動が高まる時期とGCRが弱まる時期には6~12カ月のずれがあるといい、実際にこの方法で火星有人探査の出発タイミングを決定することは難しいかもしれない。実現性の点ではともかく、「火星有人探査の被ばく線量を最小化する」という課題を設定した場合、単純に「太陽高エネルギー粒子が増える太陽活動の極大期は最適でない」とはいえないようだ。宇宙船に搭載できるサイズの磁気シールドで銀河放射線をそらすといった技術も検討されており、思い込みを排除してあらゆる選択肢をテーブルに載せて解かなくてはいけないのかもしれない。

『Beating 1 Sievert: Optimal Radiation Shielding of Astronauts on a Mission to Mars』