テニス界における中国の台頭は、アジア全体を牽引するか?

知り合い(というか大先輩ですが)のゴルフジャーナリストの舩越園子さんが書かれたコラムに、「米ツアーが中国に新ツアー創設。なぜ日本ではなく中国?」と題された一本があった。このコラムを拝読して思ったのが「ゴルフ界でも、テニス界と同じ流れが起きているんだな~」ということ。テニスもゴルフも、基本は富裕層の競技として始まり、世界を転戦する“ツアー”が選手の主戦場という似たフォーミュラを持つ。その主戦場の拡大や推移が、開催地の経済力や世界市場への勢いを反映するというのも、きっと似た傾向なのだろう。

■オリンピックの追い風を受け躍進した、中国のスター選手■

テニスにおける中国勢の躍進は女子の方に顕著であり、その背景には“国をあげたバックアップ”と、結果を残した選手たちへの“報酬としての自由”がある。国がテニス選手を支援したのは、2008年北京五輪に向けての強化の一環。女子にサポートが集中したのは、その方が効率が良いからだ。

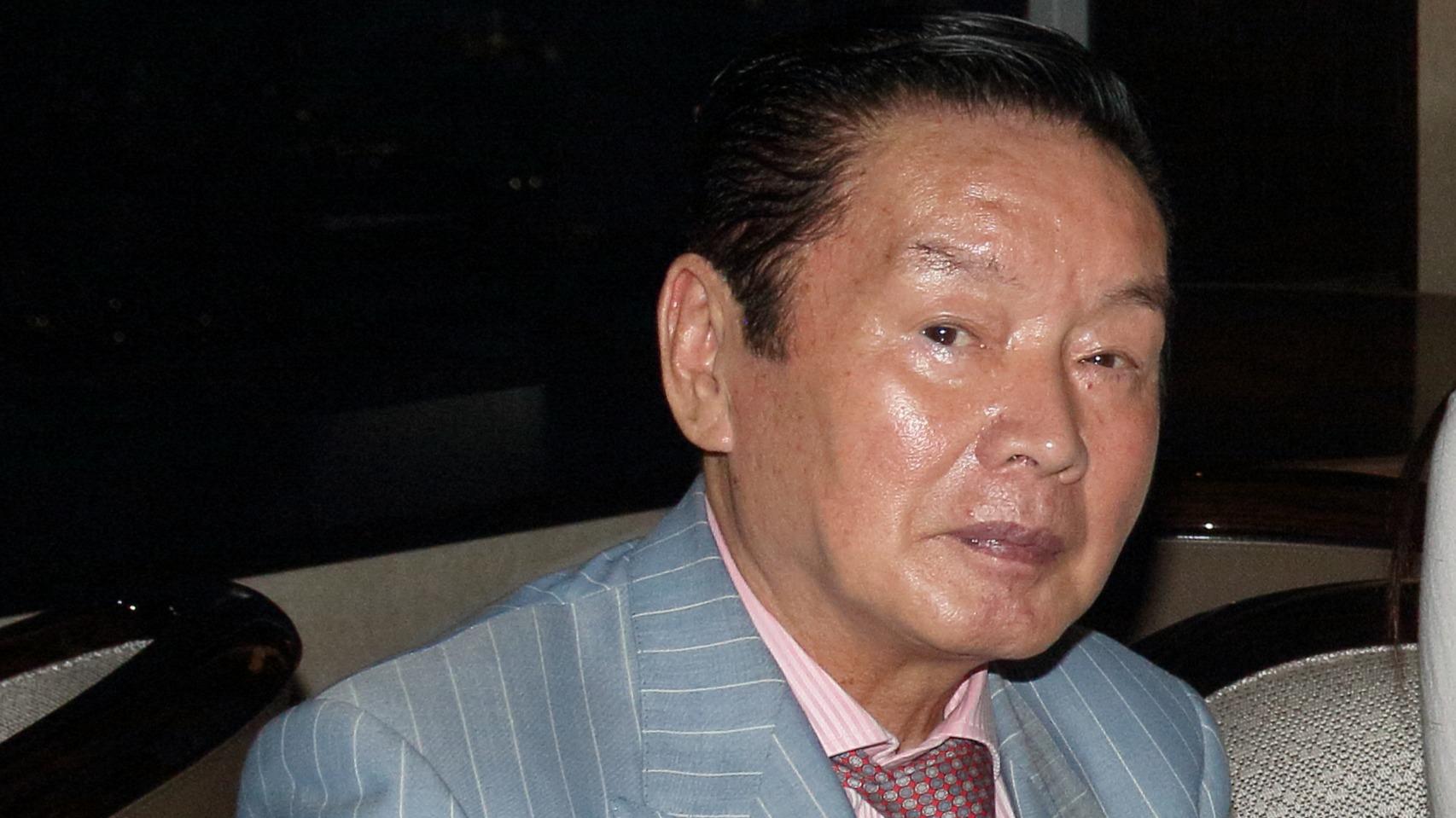

強化の方策は、徹底されていた。選定選手たちは国内各地のナショナルトレーニングセンターを自由に使うことができ、遠征等の経費も全て国が持つ。その代わり選手たちは、大会で得た賞金額の60%を国に還元する。60%というと大きな割合のようにも思うが、真のトップ選手でもない限り、自分のみならずコーチやトレーナーの航空券や滞在費などなどを差し引いて、賞金の40%も手元に残れば万々歳だ。この支援の恩恵を受け、中国からは多くの選手が世界へ飛び出し、経験を積んでランキングを大きく伸ばした。さらには五輪後は、支援がもはや必要なくなった選手たちに、国や協会から独立する権利を与えた。現在、かつての伊達公子が記録したアジア人最高位を抜いて世界3位の高みまで上り詰めた李娜(リナ)は、得た自由の効能を「私は我儘だから、自分の好きな時間に起きて練習するストレスのない状態が、成績向上につながったのよ」と笑う。もっと言えば、彼女は得た自由を用いて経験豊富なコーチたちを雇い、2011年にはアジア人として初めてグランドスラムを獲得。現在は、世界1位選手をも育てた名コーチの、カルロス・ロドリゲスに師事している。李娜は、中国の国策と本人の資質が噛みあい生まれた、アジア最大のスター選手と言えるだろう。

■WTAの思惑と合致した中国のテニス人気■

この李娜の躍進が単なる一テニス選手のブレークスルーに留まらなかったのは、WTA(Women's Tennis Association。女子ツアー大会を統括する機関)が、中国に市場的な価値を見いだし、積極的にプロモーションを行い始めたタイミングと合致したことである。

テニスにおける大会群の格付けは“全豪、全仏、全英、全米”の4大大会(グランドスラム)が頂点で、その下に“マスターズ/プレミアマンダトリー”と呼ばれる、やはり4つの大会がある。この4つの大会の共通点は、男女共催であること、トップ選手達には出場義務があること、そして賞金額が男女同額だということである。

この“第2の4大大会”構想をテニス界が思い立った2005年頃、開催地として白羽の矢が立ったのが、五輪開催を控えた北京であった。WTAのCEOステーシー・アラスターは「五輪に向け、中国のスポーツが経済的に大きく成長することは分かっていたので、北京は最高の候補地だと考えた」と言う。かくしてWTAは北京にオフィスも設立し、次々とツアー大会も中国国内に新設した。2008年の時点で2つしかなかった中国開催のWTAツアー大会数は、来年には何と8にも膨れ上がる。そもそも、経済学の学位を持ち、CEO就任以前はスポンサー獲得に手腕を発揮してきたアラスターは、市場推移に鼻が利く。そこに李娜の大ブレークが重なって、WTAの中国傾倒は加速した。「李娜の全仏での優勝以降、中国でのテニス放映権売上は60%アップした」(アラスター)ことを考えても、中国で大会を開く旨味は大きいはずだ。

これらツアー大会に加え、昨年からWTAは“チャレンジャー”と呼ばれるカテゴリーを新設した。これはツアーより下のカテゴリーに属し、ランキング50位以上の選手は基本的に出場できない(主催者推薦等、一部の例外あり)などの規制を設けることで、若手らにより多くのチャンスを与えるのを目的としたものだ。今年、このチャレンジャーは5大会開催され、その内4大会がアジア地区開催(中国3、台湾1。残る1つはコロンビア)。WTAの狙いは、テニス発展途上国からの新スター発掘にある。

この追い風を上手くつかみ上昇気流に乗った選手の筆頭は、今年初頭に131位だったランキングを51位にまで急上昇させた、ジャン・シュアイという中国人選手だ。日本では、クルム伊達のダブルスパートナーだったことでも知られるジャンは、今年WTAツアーの広州大会で優勝、チャレンジャーの寧波大会では準優勝。さらに南京チャレンジャーでも優勝と、国内の大会で次々に好成績を残してきた。

■中国に牽引され推移していく勢力図■

このように、開催大会数と共に勢力を伸ばしてきている中国だが、テニスの場合、第3勢力の拡張に伴い次々と大会を失っているのは、アメリカである。特に顕著なのが、かつてピート・サンプラスやマイケル・チャンにリンゼイ・ダベンポート、古くはビリージーン・キングらも排出した南カリフォルニアだ。長くロサンゼルスで開催されていた男子大会はコロンビアに移り、ロサンゼルスとサンディエゴで開催されていたWTAツアーも、いずれも消滅。うちサンディエゴ大会の権利は、中国・武漢に開催権が移った東京(東レPPO)に移ることになる。テニスの中心地でもあった南カリフォルニアは、この5年の間に男女合わせて3つの大会を失ったのだ。この現象は、特に男子においてトップ選手が出てこない米国テニスの現状と、密接に結びついている。

一方のアジア地域では、中国が生んだ勢いを受け、他国や街でもテニスの活性化が進んでいる。例えば、年間上位8選手が集い戦う“WTAチャンピオンシップ”は、来年からシンガポールで開催。また台北も現在、このチャンピオンシップを招致すべく動き始めているという。これらの都市の狙いは、テニスという世界的に認知度の高い競技を利用し、観光都市としての経済波及効果や知名度のアップを図ること。それゆえに、市や国の観光局も招致に尽力してきたという。

世界中を転戦する“ツアー”という形式を持つ以上、テニスの大会が開催される場所や数は、単に国や街ではなく“アジア”などの大きなエリアや単位で動きがち。テニス界の目がアジアに向いている今の流れは、上手く使えば、日本にとってもチャンスのはずだ。