商業捕鯨が再開したけれど、「クジラの肉が圧倒的に足りない」、「高い」の理由

「食べたことある?」が決まり文句の世代を表すクジラの給食。

日本は IWC を脱退、7月1日に商業捕鯨が再開したけれど、「実感がない、何も変わっていない」という一般消費者の声が多い。

商業捕鯨再開後、3分の2程度

現場関係者はどうか。やはり、こちらも肝心な鯨肉が市場に十分に出回る量が商業捕鯨が再開する前より3分の2程度となり、商業捕鯨再開に期待していた量、値段からは、厳しい状況に置かれている。働き盛りの世代と学校給食への復活に力を入れたいところだが鯨肉不足と価格で頭を悩ましている。

一般に聞こえてこない、捕獲頭数の決め方

IWC脱退後、日本は独自に「持続可能な捕獲数を割り出す」ことが可能なのだが、国際批判を避けるため、引き続き一番厳しいIWCの算出方法をとり、南氷洋の調査捕鯨で捕獲していたわずか333頭分すらも補えていないからだ。

IWCの算出方式(RMP)というのを、わかり易く言うならば、毎年4%ずつ増加する鯨種では、毎年4%捕獲しても元本割れせず持続可能なはずのところを、1%をも大きく下回る0%に極めて近い捕獲量にする計算式であるのだ。日本は反捕鯨組織となったIWCを脱退後も、自らこの計算式を採用することに国民は納得いくものなのか。この実態を掴めていない国民が大方ではないだろうか。

見直しせず、据え置き

多く捕獲し過ぎることを誰も望んでいなく、せめて元本割れせず、持続可能で増え過ぎている部分の捕獲を商業捕鯨に期待している人は少なくないのではないか。

今年、試行錯誤で再開した商業捕鯨だったが、予測以上に鯨が豊富であったため漁期をだいぶ前倒しにして短期間で設定した捕獲量に達した。しかし、先日、水産庁は、2020年の捕獲可能な上限を383頭にすると発表し実質的に数を増やさず据え置きとなっている。

モノが充分にない現場の努力

鯨肉を流通させる現場としても、十分とはいえない鯨肉を小学校給食にあてるか、働き盛りの世代にあてるか、マーケットを絞らざるを得ない状況にある。

手軽で人気の鯨ジャーキーを過去にはコンビニに入れようと試みたが、お店側からは「安定して十分な鯨肉が確保できない」という理由で契約に至らなかったケースもあるという。今も鯨肉ルート拡大にはモノが十分にないと現場の人々の苦悩は絶えない。

ブランクを埋める量が足りない

小学校給食か、高級珍味のままか、30年のブランクがそのまま世代の中抜けになっている。税金を生み出す働き盛りの世代に恩恵が届いていないのである。

将来への理解や補助金を使うならば、ターゲットを夜の高級レストランばかりでなく、ランチなどに手頃に買われるよう惣菜コーナーへの流通確保や屋台などパブリックなところで目に触れられる必要がある。

「ノスタルジー食」のままでいいのか

日本捕鯨協会など業界の中心機関ではアンテナショップなどを作り、確実に、ここに行けば、鯨肉が手に入る、という場所作りが必要だと、かねてから唱えている。同時に十分な鯨肉確保の策を、「今」、打っておかないと、『一部の層のノスタルジー食』のまま、高齢化による支持層減少と移行期間の補助金が切れた後、鯨食文化が途絶える危険性が十分にある。

落ち込み続けてきた国内食料自給率と崩れる資源バランス

寒いところに多く生息する鯨を獲るのに200海里内だけでの領域では十分ではない、と研究者たちの見解がある。昔は200海里の制限がなかった。捕鯨は日本の落ち込み続けてきた食料自給率の問題だけではなく、地球規模で資源のバランスにも繋がっている。

200海里の壁を乗り越えるには

200海里の枠を超えて捕鯨をする策として、北大西洋でのクジラの資源管理を行う国際機関「北大西洋海産哺乳動物委員会」(NAMMCO、ナムコ)という組織同様に、「太平洋側にも捕鯨同盟国を」と唱えるのは「下関くじら食文化を守る会」会長の和仁皓明氏。

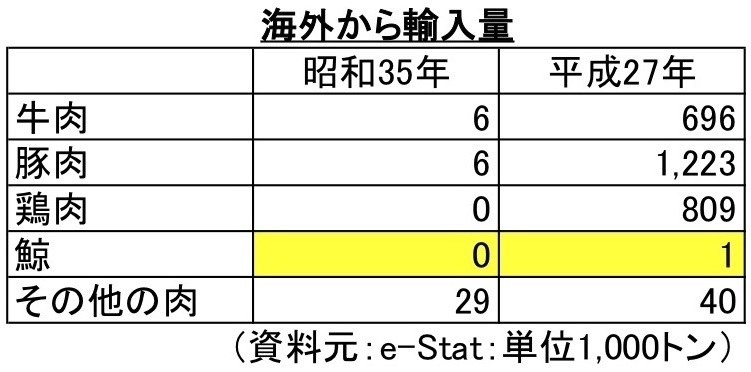

そうした外交対策を打ちながらも、今は、国内での捕獲量の見直しによる拡大、ノルウェーやアイスランドなどからも輸入で補い全体として値段が下がらないと、鯨を食べたことない人口が圧倒的に増え続け、たまに給食に出る学校がある程度では、「鯨は日本の食文化」、「鯨は食べるもの」、という感覚が失われていくであろう。

国際社会から批判があるからという理由のままでいいのか

圧倒的に鯨肉が少ないという打開に向けて水産庁の舵取りに期待するところだが、「国際社会から批判があるから」と気にした行動を延々と続けるよりも、「科学的根拠」をふりかざすならば、今こそ研究者たちが30年以上蓄積してきた科学データを世界に示すチャンスに変えるべきではないだろうか。