将軍綱吉の火山性不毛地帯「関東ローム層」との闘い:江戸野菜の栽培

日本一広大な関東平野では野菜の栽培が盛んで、かつて世界一の人口を擁した江戸や現在4000万人を超える首都圏に暮らす人々の食を支えている。このように江戸から東京にいたる歴史の中で市中や近郊で栽培されてきた野菜の多くは、固定種(在来種)といわれる遺伝的に安定したもので、これらは自家採種によって引き継がれてきた。この伝統を守ろうと、東京都では現在50種が「江戸東京野菜」に指定されて栽培されている。

この伝統野菜の栽培を推し進めたのが五代将軍徳川綱吉であった。

1603年に江戸幕府が開かれ1635年に徳川家光によって参勤交代が制度化されると、全国各地から武士が江戸へと流入し、それに伴って町人の数も飛躍的に増加した。こうなると幕府にとっての大きな課題の一つが食料の調達であった。

米は全国に点在する天領から江戸へ運ばれ、魚介類は豊饒の海である江戸前から魚河岸に集まる。一方で当時の物流体制では野菜を遠隔地から鮮度を保って輸送することは困難で、江戸周辺で栽培するしかなかった。

しかしここで大きな障害が立ちはだかった。

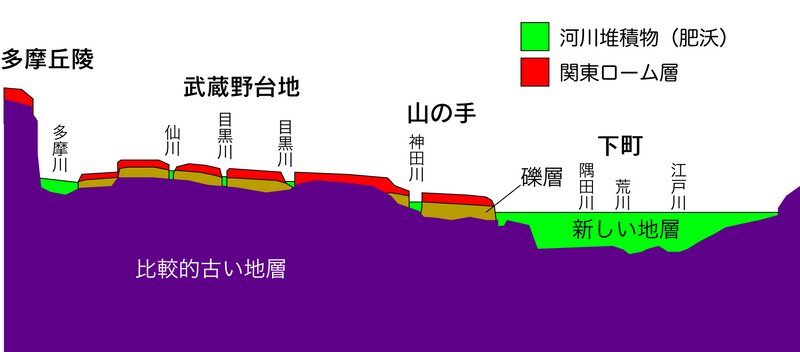

江戸の背後に広がる広大な武蔵野台地(図1)は、その表面は耕起性が良く黒い腐植土(黒ボク土)で覆われ、一見耕作に適するように見えるのだが、実はこの土壌のせいで作物が育たない不毛の地だった。この黒ボク土を含む「関東ローム層」と呼ばれる火山性物質からなる地層は、作物の生育に必須であるリンを供給することができないのだ。

将軍綱吉の闘い:まずは低地から

野菜の調達が大きな課題であった江戸幕府にあって、将軍綱吉は農業に強い関心を持っていた。その原因の一つは、綱吉の生母である阿玉の方(後の桂昌院)が京の八百屋育ちで、常々江戸の野菜の乏しさを嘆いていたことにあったようだ。マザコン気味だったと言われる将軍が、母親に気に入られようと野菜栽培に熱心だったというのだ。このマザコン説の真偽はともかくとしても、綱吉は将軍就任後すぐに家臣から農業の情報を集めるとともに、公務や鷹狩で江戸城を出た時には野菜栽培に大きな関心をよせたことは確かなようだ。

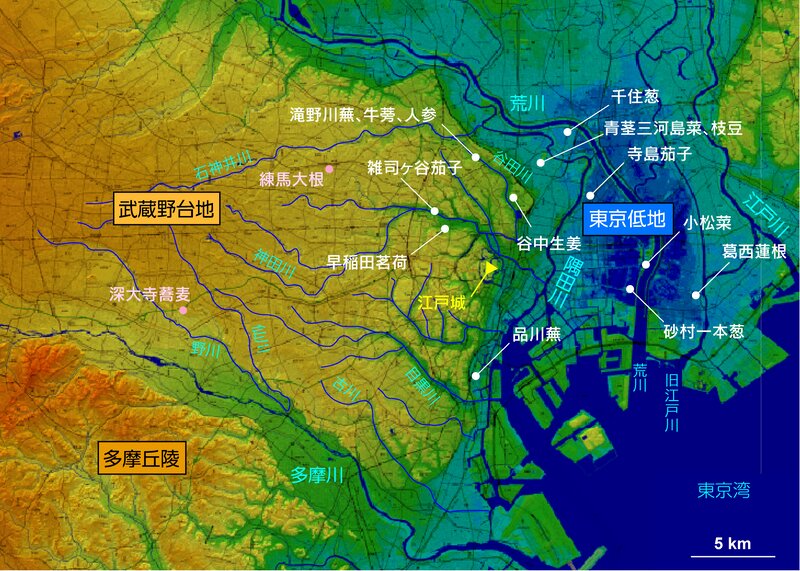

そんな綱吉が鷹狩で当時の小松村 (現在の江戸川区小松川:図1)を訪れた時のこと、昼食に献上された青菜のおいしさに感嘆し、地名をとって「小松菜」と命名した。この小松川地区は荒川の氾濫原が広がる「東京低地」にあり、関東ローム層ではなく、荒川によって上流から運ばれた沖積土からなる。この土壌は森の養分を豊富に含み肥沃で、野菜がよく育つことを農民は経験的に知っていたのだ。現在でも全国屈指の生産量を誇る東京産小松菜は、綱吉が奨励したことで広く栽培されるようになった。

さらに綱吉は江戸近郊で栽培されていた他の野菜にも注目し、いわゆる「江戸野菜」の栽培を奨励した(図1)。ここで注目しておきたいことは、当時の江戸野菜の多くが、東京低地や、都内に多くある◯◯坂という地名の由来となっている神田川、古川(渋谷川)、目黒川などのいくつもの河川が武蔵野台地を刻む谷沿いで生産されていたことだ(図1、2)。台地の上は耕作に適さない痩せた土壌であるが、低地や谷沿いには肥沃な土壌が堆積していたのだ。江戸東京野菜の代表格でもある練馬大根は台地の産物だが、これは後に綱吉が土壌改良を行ったことで栽培されるようになったものだし、深大寺名産のそばは痩せた土地で唯一育つ穀類だった。

しかし綱吉の関東ローム層との闘いはまだ序章に過ぎなかった。江戸野菜の栽培が盛んになり新鮮な野菜が市中へと供給されるようになったが、まだ野菜不足が解消された訳ではなかった。綱吉は不毛の台地と真正面から対峙することとなる。