将軍綱吉の火山性不毛地帯「関東ローム層」との闘い:練馬大根の誕生

関東平野には全国の野菜畑の約4分の1が分布し、都市近郊型農業が盛んだ。しかし関東平野、特に武蔵野台地などの丘陵部は、火山性の物質からなる「関東ローム層」が覆うために耕作には適さない。広大な台地は不毛の荒地であった。

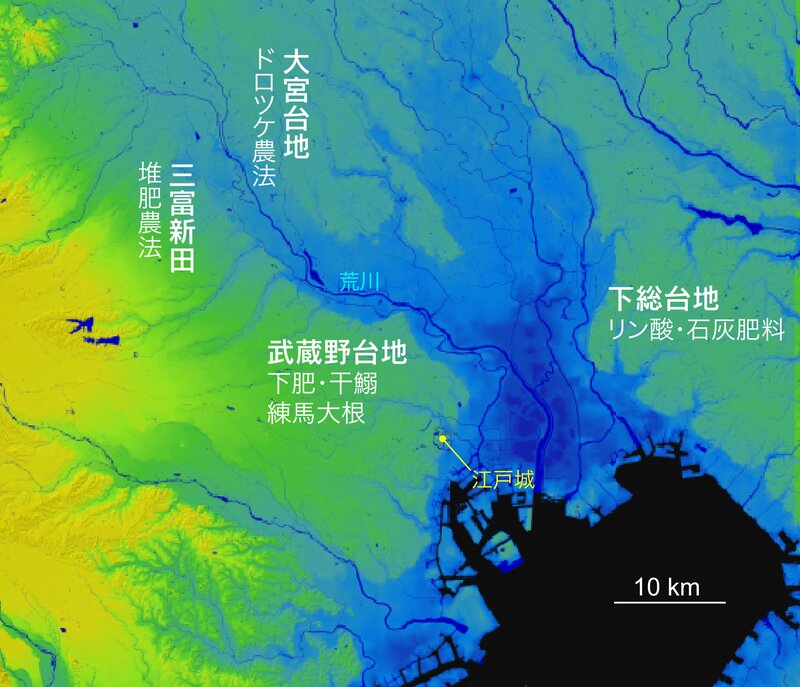

江戸幕府五代将軍徳川綱吉は、急激な人口増加に対応するために野菜の栽培を進めなければいけなかった。当初は、荒川や江戸川沿いの低地や、武蔵野丘陵を刻む河川の谷沿いなど、肥沃など土壌が堆積した場所で「江戸野菜」の栽培を奨励した(将軍綱吉の火山性不毛地帯「関東ローム層」との闘い:江戸野菜の栽培)。

しかしこれだけではとても江戸の人々に十分に野菜を届けることはできなかった。そこで綱吉は、不毛の台地を畑作地へと変貌させるために土壌改良に着手した。

不毛台地の開墾

関東ローム層が耕作に適していない理由は、作物に必須のリンを鉱物として土中に固定してしまうために、作物が吸収できないことにある。だから、リンを肥料として与えることができれば、この柔らかい土壌は素晴らしい畑作地となる。

そこで綱吉は、農家が江戸の市中から有償でリンを多量に含む下肥を引き取るシステムを作り、またリンが豊富な干鰯も肥料として利用した。これらの施肥によってリンを土壌に補給することが可能となり、リン不足で耕作不適地であった武蔵野台地の土壌改良が進んだ。こうして武蔵野台地でも野菜栽培が盛んになった。

江戸東京野菜の代表格で沢庵に加工されることが多い練馬大根は、綱吉が下練馬村 (現在の練馬区北町) の農家に、土壌改良とともにダイコンの栽培を命じたのが始まりである(図)。

また綱吉は、農業技術にも通じていた柳沢吉保を側用人として起用した。柳沢吉保はその後川越藩主に任ぜられ、着任してわずか半年後に三富新田 (現在の埼玉県三芳町から所沢市に広がる畑地帯) の開発に着手した(図)。

柳沢は、関東ローム地帯を開発するために農家一戸あたり五町歩 (約5ha) という広い土地を配分し、その中に屋敷地、畑作地、そしてと雑木林を配置した。そして、雑木林の落ち葉を堆肥として利用し、野菜の育つ土壌へと改良したのである。この武蔵野の「落ち葉堆肥農法」は今では日本農業遺産に指定され、その伝統は江戸東京野菜に引き継がれている。

荒川を挟んで武蔵野台地の北方に広がる大宮台地も関東ローム層に覆われ、耕作には不向きな所であった(図)。一方で広く平坦面が広がるために畑作地として利用することが期待されていた。このような背景の下、大宮台地付近の農民は18世紀初頭から「ドロツケ」と呼ばれる独特の土壌改良を行い、大麦や大豆の生産力を高めていった。この土壌改良は、荒川沿いに堆積した養分に富む土壌を台地の上まで運び、関東ローム層と混合することでリンなどの養分欠乏を補うものである。

戦後はリン酸化学肥料を用いた大規模な土壌改良が行われ、千葉県の下総台地(図)や神奈川県の台地域は首都圏を支える野菜の一大供給地となった。一方で、リン資源の世界的枯渇傾向に伴う価格の高騰や、リン酸の過剰施肥による環境汚染、それに連作障害などの問題が顕在化している。

関東ローム層における農業として最近注目されているのが、深大寺の名産となったソバなどリン吸収能力の高い作物の栽培である。ソバの他にもダイコンなどのアブラナ科の植物の根もリンの吸収力が高い。また大豆などの豆類やジャガイモは、根粒菌や菌根菌などの微生物が共生してリンの吸収を助ける。千葉県八街が全国トップの落花生産地となった背景には、落花生は根粒菌の働きなどによって効果的に土中のリンを吸収できることがある。このような節リン作物の栽培と堆肥農法などを組み合わせた栽培戦略を立てることで、綱吉以来続いてきた関東ローム層との闘いに持続的な新展開が開けることが期待される。