ベルナール・イノーの言葉を聞け!「みんなが苦しんでいる時こそ、アタックを仕掛けろ」

10月末に日本のさいたまクリテリウムを最後に、ベルナール・イノーがツール・ド・フランスの表彰台から降りた。62歳の誕生日直前に、「孫と、これから生まれてくる孫の世話をしたい」と公言して。

「ちっとも悲しくなんてない。だってほかの誰かから強制されたわけではない。私に引退の日時を決める権利があるのなら、私が決めるまでさ」

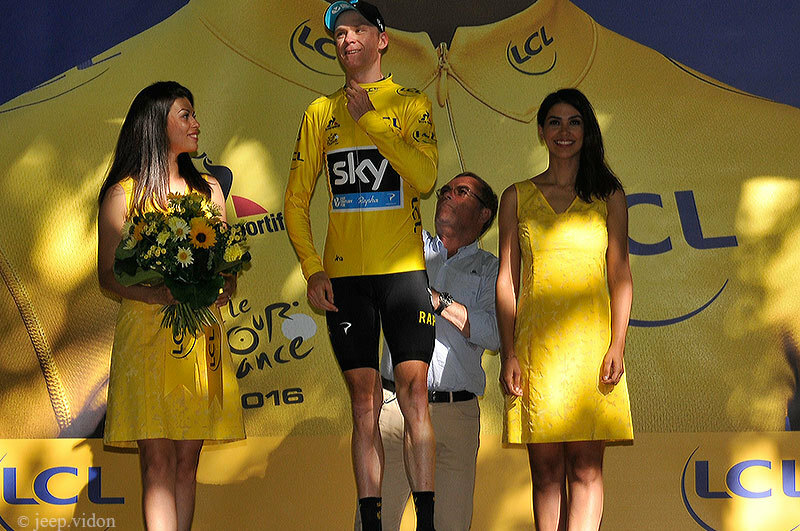

歯に衣着せぬ俺節は、健在だった。総合優勝ツール5回・ジロ3回・ブエルタ2回の「アナグマ」であり、現役引退後は30年間チャンピオンたちに賞ジャージを授与してきた「ツール親善大使」は、最後まで偉大なるチャンピオンでありつづけた。

個人的な話になるが、筆者はそのいたずらっぽい笑顔が大好きだ。体全体が自信が満ち溢れて、ギラギラとしたオーラを四方八方に放っていて。それでいて、周囲に決して壁を作らず、時間さえあればいつだって快く対話に応じてくれた。そこから導き出される答えは、常にシンプルでダイレクト。なによりフランス最後のマイヨ・ジョーヌの言葉は、自転車文化開発途上国からやって来た筆者にとっては、最高の教えだった。

こんなイノーが、日本自転車界に指南してくれたインタビュー記事は、以下からチェックしていただきたい。

ベルナール・イノーインタビュー「いつの日か、絶対に、日本からたくさんの自転車選手が育つ」(サイクルスポーツ.jp)

そして、上記記事に載せきれなかったイノーの名言の数々を、ここでまとめて紹介したい。

「自転車に乗るために生まれてきた」

14歳から17歳までは、陸上競技をやっていた。成績はそう悪くもなかったよ。ところが……ある日、自転車レースをやってみよう、と思い立った。そして、初めてのレースで優勝さ。17歳のことだ。最高だった。人生を変えた瞬間だった。自転車が大好きで、競技会で他人と競い合うのが面白くて。ああ、僕は自転車に乗るために生まれてきたんだ、と心から信じた。

憧れの選手は、最初はジャック・アンクティル。で、その後はエディ・メルクス。私がプロ入りした時には、メルクスがまだ現役だった。だから幸いにも、彼を「敵に回して」走るチャンスに恵まれた(注)。初めてメルクスと同じレースに出場した時、こう考えた。「メルクスがいるぞ!でもメルクスだって腕が2本、脚が2本、頭が1つ、そしてサドルに座ってる。俺と同じだ」って。コンプレックスはなかった。思いっきり走った。私は怖いもの知らずの闘士だから。

注:「共に」(avec=with)ではなく、「敵に回して」(contre=against)という言葉が使用された。

「どんなレースであれ、走っている最中は苦しみの連続だ」

キャリア全体がひとつの大きな想い出だ。あのレースのほうが好きだった、とか、あの勝利が人生最高だ、という気持ちはない。だって、どんなレースであれ、私にとって苦しみは同じだから。クラシックでもグランツールでも、どんなに小さな田舎の大会でも、走っている最中はとにかく苦しみの連続だ。だからこそ、どの勝利も、同じくらい大切にしている。それに、もしも、具体的なレース名を1つ挙げたら、それはほかのレースが「私にとっては大切ではなかった」と言っているようなもの。そういうことは絶対にしたくはない。

もちろん、レースによって、勝利の重みが違うことは十分に理解している。選手の強さを証明するレース、人々の注目を惹きつける特別なレース、そういうものが存在することは分かってる。君が言うようにリエージュ〜バストーニュ〜リエージュ(1980年)は、間違いなく、全ての自転車ファンの記憶に深く刻み込まれているだろう。大雪の中、独走勝利して、私はいまだに指先の感覚を失ったままで……。それからサランシュの世界選手権(1980年)も、よく「イノーの最も美しい勝利」と言われる。しかし私にとっては「ノン」だ。美しい勝利なのではない。あのコースで勝つために、数年かけて入念に準備を積み、ただ狙い通りに勝っただけなのだ。

私がパリ〜ルーベを嫌っていたって!?嫌いだったわけじゃない。たしかにデタラメなレースだとは思っていたけど……。ただ私はツールで総合優勝を手にする可能性のある選手だった。そうである以上、パリ〜ルーベという危険を気軽に冒すわけにはいかなかった。あのレースは特殊で、落車したら、鎖骨やどこかを骨折するかもしれない。もしも骨折したら、ツールのスタートラインに立てないかもしれない。私にとってパリ〜ルーベに勝つ可能性は182分の1程度なのに対して、ツールを勝つ可能性は2分の1もあるというのに!だからなんだ。嫌いだったわけじゃない。それに1度は勝っている!

「怖がってはダメだ。前へ行け。一か八か、全てを賭けろ」

勝利の喜びってのは、お金の問題じゃない。誰だって金は欲しいさ。でも最近の選手からは、「金が欲しい」という欲求ばかりが感じられて、同じだけの「勝ちたい」という欲求が感じられない。勝利すれば、お金は自動的に懐に入ってくるのに。私自身は競争が大好きで、勝つのが大好きだった。

勝つための解決策は1つしかない。積極的に動くこと。アタックすること。そして、みんなが苦しんでいる時こそ、アタックを仕掛けるべき時だ。今年のツール最終盤では、ロマン・バルデがそういう動きを見せた。チーム監督からは「動くな」という指示があったと聞いている。動かなくても、総合5位は確実だったからね。でも、彼は、動いた。たとえばあの日、クリス・フルームに不幸が襲いかかったとしたら……、誰が総合優勝していた?そう、バルデだ。だから、さいたまでも、バルデに話したんだ。「この先も怖がってはダメだ。前へ行け。一か八か、全てを賭けろ。リスクを冒さなければ、何も手に入らない。ただツール総合10位圏内で満足するだけの人生が、お前の目標ではないはずだ。キャリアの目標はただひとつ。勝つことだけなのだ」と。

ティボ・ピノーとバルデなら、現時点ではバルデに期待する。ピノーは安定した成績を出すことができない。ある大会ではすごく良いのに、ある大会では大きく崩れてしまう。延々とその繰り返しだ。能力は高いが、何かが上手く行っていない。精神的なものだと思う。勝利者になるためには、精神的にも強くあらねばならない。その点、バルデは頭がしっかりしている。山では決して最強ではなく、タイムトライアル能力でも劣っていることを、自分自身で正確に認識している。その上でレース展開を冷静に判断しながら、果敢な攻撃に転じることができる人間だ。

「自転車レースを、もう一度、面白いものにしなければならない」

ワールドツアーは作られるべきではなかった。本来ならば自転車競技を盛り立てるためのシステムのはずではなかったのか?ワールドツアーのせいで、小さな昔からあるレースがどんどん姿を消している。ワールドツアーは単なる金を吸い上げるためのシステムに過ぎない。だから金さえあれば、歴史もなく、伝統もなく、観客さえいないレースが、ワールドツアー大会になれる。その代償として、小さな素晴らしいレースが消えていく。どれほど素晴らしくとも、金がなければ、ワールドツアーにはなれないからだ。そしてワールドツアー大会になれないと、世界トップクラスの選手を招聘するのが難しくなる。観客の関心は薄れ、人気が落ち、さらなる資金難に陥り、最後には消えていく。

しかし、すでにワールドツアーが存在する以上、解決策を見つけ出さなければならない。チームに関しては、降格・昇格制度を取り入れるべきだ。たとえば2部制にして、1部の下位3チームと2部の上位3チームは入れ替える、という具合に。それなら、もっとレースは活気づく。チームの降格を避けるために、必死でポイントを獲りに行かなければならなくなる。監督たちは活発なレース作りをするし、選手たちにアタックを促すしかない。UCIも一時期このシステムを採用しかけたのに、結局中止にした。ヤツらは真剣なレースなんて望んでいなかったんだろう。

最近のグランツールは、以前よりもワクワクさせられなくなった。総合系の選手は平地で争わなくなった。小さな逃げ集団を見送って、あとはチームメートに守られて、静かに1日を過ごすだけ。残念だ。観客たちにとってはまるで面白くない状況だ。自転車関係者たちはそろそろ何か手を打たなきゃならない。自転車レースを、もう一度、面白いものにしなければならない。このままでは人気は衰えていく一方だ。間違いない。来年のツールでは、全ステージでスタートからフィニッシュまでTV放映されるというのに、きっと退屈に思う人が多いだろう。沿道の観客はどんどん減ってる。テレビ視聴者も減っていく。早急に手を打たねばならない。