餓死と殺意ー長男の衰弱死、父親の殺意が認められずー

■はじめに

3年前に、神奈川県厚木市のアパートで白骨化した男児の遺体が見つかり、父親が、10年前に当時5歳の長男に十分な食事を与えずに衰弱死させたとして殺人罪に問われていました。一審は殺意を認め殺人罪で「懲役19年」としましたが、1月13日、二審の東京高裁は、父親の殺意を認めず、保護責任者遺棄(いき)致死罪としました(懲役12年)。

裁判では、父親が、衰弱した長男の状態を「死亡する可能性が高い」と認識していたのかどうかが争われていましたが、結局、専門家が「遺体の状況から衰弱の程度はわからない」と証言していて、父親が死亡の可能性を認識していたと認定することに疑いが残るとされたのでした。

本件における事実関係や証拠など、詳しい事情が分かりませんので、ここでは、餓死と殺意との一般的な関係について述べたいと思います。

■保護責任者遺棄罪と殺人罪

まず、老人や子ども、身障者、病人など、人を保護すべき責任ある者が、生存に必要な保護を十分に尽くさない場合は、刑法218条の保護責任者遺棄罪(3月以上5年以下の懲役)が成立します。そして、その結果、被害者が死亡すれば保護責任者遺棄致死罪(3年以上20年の懲役)となります。ただし、この場合、死ぬと分かっていながら必要な世話をしなかったならば、殺人罪となることは当然のことです。ふつうは首を絞めたり、ナイフで刺したりという積極的な行為が殺人行為ですが、生存に必要な行為をしないという消極的な行為も〈殺意〉をもって行えば殺人行為であることはいうまでもないことです。

ただ、必要な保護をしないという保護責任者遺棄罪と、死んでも構わないと思って世話をしないという消極的な態度による殺人罪とを区別するのは、もっぱら〈殺意〉という行為者の主観ですが、〈殺意〉の存在が客観的な状況からは区別できない場合が多く、実際の裁判ではこの点が問題となってきます。

■餓死と殺意

では、たとえば児童を餓死させた場合、裁判ではどのような点が問題になるのでしょうか。

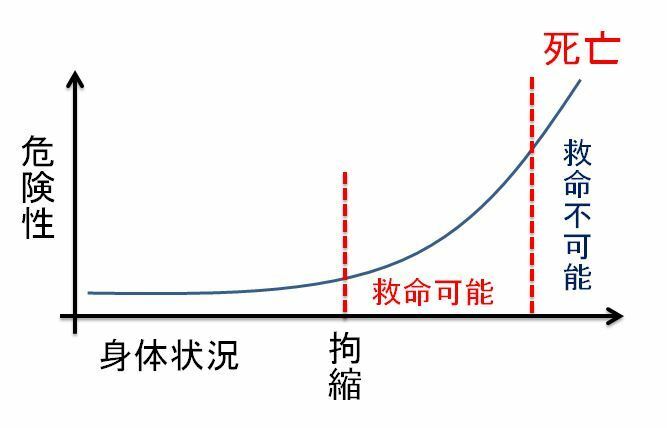

不十分な食事しか与えず、被害者が栄養不足によって衰弱していった場合、筋肉や皮膚など関節周囲の組織が伸縮性を失って固くなり、その結果関節の動きが悪くなる「拘縮」(こうしゅく)という状態が始まります。そして、拘縮が始まったころであれば、適切な医療を受けさせれば被害者の救命は可能だと言われています。つまり、拘縮開始時以降に被告人がどのような態度をとったのかが、重要な論点になります。

そして、〈殺意〉は犯人の内心の状態ですが、人が死ぬ危険性(可能性)が高い行為をそのような行為であると知りながら行った場合、そのときの心理状態を〈殺意〉と呼ぶことができます。

したがって、被害児童を餓死させた場合も、被告人が、拘縮開始時において児童の相当衰弱した状態を認識しながらも、病院に連れていくなど、適切な救命医療を受けさせなかったとすれば、そのときの被告人の心理状態を〈殺意〉と呼んでもかまわないということになります。

そこで、裁判では、具体的には次のような点が問題になります。

1. 被害児童は、いつ死亡したのか。

2. 拘縮はいつ開始したのか。

3. 拘縮開始頃の被害児童の身体状況はどのような状況であったのか。

4. 拘縮開始時の前後で、どのような食事を与えていたのか。

また、被告人に殺害の動機はあったのかということや、被害児童が死亡した前後で被告人がどのような行動をとったのかなども、〈殺意〉を間接的に認定する事情になります。

実際には、親子の場合、〈殺意〉の認定はかなり微妙にならざるをえません。客観的な状況からほぼ確定的に〈殺意〉が認定できるようなケースもあれば、不十分ながらも食事や水分を与え、最低限の世話をおこなっているようなケースもあります。ただ、最近は児童虐待の問題が深刻になってきていますので、一般に厳罰化の傾向が見られるように思います。

過去の例では、平成16年に発覚した、大阪府岸和田中学生虐待事件では、餓死寸前で発見され救助された15歳の被害児童の実父とその内妻が殺人未遂で有罪になっています(大阪地裁堺支部平成19年3月26日判決、懲役14年)。また、3歳と1歳の被害児童を自宅リビングの扉に粘着テープを貼り付け監禁状態にし、帰宅せずに放置し、脱水症状と低栄養のために餓死させた母親に対して殺意が認めれた事件があります(大阪地裁平成24年3月16日判決、懲役30年)。

さて、本件は、被害児童が10年前に死亡し、3年前に白骨化した状態で発見された事件です。法廷でどのような証拠が審理されたのか分かりませんが、児童が死亡したときの状況や、とくに拘縮がいつ始まり、そのときの身体状況がどのようなものであったのか、またその前後で被告人がどのような食事を与えていたのかなどの点について十分に解明することができなかったのではないかと思われます。(了)